感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

なぜ学ばないといけないんですか?

納得できる答えがないなら 学ばないという宣言。

それはまさしく消費者が 価値のある商品なら購入するけれど、魅力をセールスしてみせろという問いかけと同じ。

学べる世界が当たり前な環境にいるからこその問いかけ。

学べない環境についての想像はなく、そこにあるのは問いかけた本人が、自身の価値観の正しさを疑うことがない。

歯切れはいい。

未来の自分に対して、投資する意味さえ想像もつかないし したくもない そんな状態。

面白くてすぐ役に立つ そんな性急な授業だけが 選ばれる。

なんの役にたつんですか?

この言葉には、楽しくなさそう、努力したくない、時間や費用をかけて 一体どれくらい 目に見える得があるのか?ないだろう、

あるなら してやってもいいよ という傲慢な感情をわたしは感じる。

説得して学ばせる意味はもうそこにはなく、

学びに喜びや満足を感じる人種と

全く感じない人種に二分化されていくのではないか。

また本書には、自分探し として次々と職を変えたり 誰も知らない土地へ行く若者 人々についても触れている。

自分を探したいなら、自分をよく知る人々のなかでじっくり探す 自分に対しての考えに耳を傾けてみるほうが

よほど探せる と。

全く同感。

レベルアップしているようで

レベルダウンしていることも多々あるのでは?

もちろん転職や 生きる世界を変えること全てが間違いだとは思わない。

しかし、学ばない若者 と同様、

実は問題は自らにあるのに

問題を外に求めているところを気づいたら、きっと

自分は 見つかるはず。

そしてまた、今日の教育システムのなかで素直に学んできたなかにも 二分化されつつある と著者はいう。

学ばない若者の項にも通じるが、

試験のためだけの勉強オンリー 合格に役立つ試験勉強以外を、意味のないもの としてきた人々の

合格以降の様子。

昔ながらの上流社会においてのリベラルアーツ

芸術や 他国の文化、文学なんかについて全く話題にできない学生の存在が 少なくないというはなし。

文化資本の欠如という言葉を使って。

自分が文化資本の欠如しているとわからないからこそ努力するモチベーションは上がらない。

そして 二分化は ますます顕著になる。

知らないことを 知ること。

わかっていない自分をはっきりわかること。

そこから学びにつながる。

何のために学ぶのですか?

この言葉は、まるで反抗期あたりの不良がかっこいいという程度の価値観に思えてならない。

そして 今後その問いかけを直接耳にしても、何にも言わないだろう。

だってそれは、あなたの人生だからと考えるから。

学びの先に広がる至福な世界を知らないまま、

井の中の蛙でいるのも

また選択の自由。

何度も読みたい本でした。

Posted by ブクログ

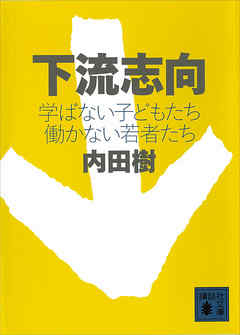

本書は、筆者の娘の中学校での学級崩壊の様子から、話が始まります。

学ぶという行為をなぜ子供たちはやめ、あまつさえ努力してまで学ぶ・働くことから遠ざかるのか、という疑問です。

その原因を端的に言えば、幼年期からの消費者としての商取引の蔓延、と解しました。

・・・

筆者は労働と消費の二項を導入します。

かつては子どもは労働に従事させられた。それは家庭内の小さな手伝いであったり、兄弟の面倒などの家族のサポートであったりした。その結果、家庭内がよりうまく回ったり、時に小遣いがもらえることがあったりもしたと。その労働の世界では搾取されるのが当然の世界で、子どもはその世界で自らの社会化を始めた(その搾取された労働のおかげで家庭であったり社会であったりがうまく回り、再配分が行われるということのよう)。

対して、現在の子供たちは労働の世界に馴れ初める前から、消費者としてマーケットに参入していると。ここでは原則は等価交換・無時間性です。

つまり交換は受領するサービスとその対価は等価であり、かつ瞬時に交換されなくてはならない。もちろんマーケットメーカーですから、値段に納得がいかなければ交換しないし、交換するならば今すぐそのサービスやバリューが提供しなければ納得しません。値切ったり交渉があったりするかもしれません。

・・・

ところが、教育というものが、そうした消費という概念におそよ馴染まない世界であることから、教育という世界と消費者たる学生との間で齟齬をきたすことになります。

まずもって教育とは時間がかかる。今日受けた授業で、生徒が成長を明日にでも実感できるものではありません。また教育がそもそも功利のみで語られるものばかりでもありません。しかも教育を受けたとて、それで将来の成功が保証されるわけでもありません。

このような教育の本質は、消費者として等価交換を考える学生のメンタリティとは合致しないことになります。

・・・

ここで、等価交換という消費の原則に、「不機嫌」という貨幣が導入されます。

交換される財とサービスは等価でなくてはならない。

では学校では何が交換されるか。そう、授業というサービスです。学生にとって意味を見出せない授業とは自分が交換している時間に大いに見合わない。そこで交換を等価にするために支払われるのが「不機嫌」です。

「不機嫌」という通貨。なんだそれ? ほら、振り返ってみてください。昭和世代の「父親」が歯を食いしばって宮仕えをし、給金を家庭へと持ち帰ってきた様子を。いやな仕事もお金の代償とばかりに、家出は不機嫌顔で録に家族と話もせず寝てしまう。子どもたちは、親のこの態度を学習したと。

授業という意味を見出せない(無時間的に価値ありげなものも提供してくれない)ものに対して時間を(強制的に)交換させられている。でもこれは子どもたちとって等価ではない。この交換を等価にするべ、生徒たちは「努力して」授業を妨害している、と。

つまり学級崩壊は、生徒の等価交換の実現であると言えます。

・・・

しかも、「自分らしさ」「内発的動機」「自己決定」などを称揚する潮流が事態を悪化させたとしています。

例えば「自己決定」。これは、自分が価値を置くものを自ら選択・決定するってことですね。逆に言えば、他人や世間がこれをやりなさいって言っても、強制されないわけです。パターナリズムの否定です。

生徒の立場で「自己決定」を言われると、授業や教育とは、生徒が意味を見出すもので、先生が一方的に授与するものではない、ということになります。意にそぐわない授業を聞くことは「自分らしく」ない。

塾で習う方がコスパ・タイパよくね? てか歴史なんか勉強して意味なくね?俺達将来を生きるんだし。 暗記とか時間の無駄だし。ネットで検索でオッケーじゃね?…すべて等価交換を念頭に置いた自己実現・自己決定であります。

・・・

さて、この「自己決定」ですが、その決断の正しさを担保するのは何でしょうか。

もちろん、将来の自分です。でも将来の自分が正しくなかったとき、どうなるでしょうか。もちろん、将来の自分が毀損します。

しかし学ばない子、働かない子は、安全網を破棄していることが多いと言います。

基礎教育を得ていない(「俺的に授業はイけてなかった」「人からやらされることは嫌い」)、労働経験が少ない(「チョー面倒なことをやらされるんだったら、収入なしの方がマシ」(無労働と定収入の等価交換・自己実現))、などです。

もちろん、勉強なんて何の意味があるか分からないことも多いです。そして何に役に立つのかも分かりません。また、そうした努力が必ずしも実を結ぶとも限りません。

しかし、生きる力がない・生きられないというリスクをヘッジするという観点から言うと、たとえ努力が実を結ぶと信じなくても、こうした努力・勉学を続けることこそがリスクヘッジとなるのです。

そして「内発的動機」を重視しまくり「自己決定」した人がこうしたリスクヘッジをできず、ニートになり得る、と結論づけているように見えます。

・・・

ということで内田さんの著作でした。

問題は複合的であり、一概に原因を特定したり、断定できるものではないかもしれません。内田氏もニートの統計が少なく、状況について断言しかねる旨、仰っています。

なお、こうしたニート達については、特効薬もなく、労働や勉学にも価値があるということを少しずつ理解してもらう、彼らを受け入れるような共同体を回復させる、等々を簡便に仰っていました。このあたりは宮台真司氏の考えに似ているかもしれません。

とうことで、本作、日本の教育事情、日本現代文化、社会学、思想系に興味がある方には興味深く読んでいただける作品かと思います。

Posted by ブクログ

封建制を否定し、地縁共同体を霧散させた近代日本の歪みを解決してくれるのは封建的要素かもしれないのかと考える。それはまた封建制の問題を浮かび上がらせるだけなのだけれど、良い中間は多分ない。

そういえば、外山滋比古といい内田樹といい、自分の子供時代の教えは良かったとよく言う。人の話は丸呑みせずに考えることも必要だけど、訳もわからず受け取って、後でこういうことだったのか。と気が付くには、現代の生き方は早すぎるかもしれない。

Posted by ブクログ

現代の子どもたちの話・・と思って読み始めてみたのだけど、どうやら「学び」から「逃走」する世代って、ぎりぎり私たちあたりまで含まれているらしい(?)ということに途中で気づいた。とすると、もしかして私も「逃走」してきた一人なのか・・と自分を顧みながら読んでみた部分もある。

ちなみに「学びからの逃走」という言葉は、東大の佐藤学先生が言い始められた言葉だそうで、この先生のほか何人かの方の著作を参考に、「すべての日本人が率直に議論の足場を作ることが本書の第一の目的」(まえがき)とのこと。講演されたものを本としてまとめられたのだそうだ。

家族も後で読むかもしれないと思って、書き込む代わりに、オレンジ系の広めの付箋に感想を書き込んで貼り付けながら読んだら、黄色の装丁に鮮やかなビラビラがいっぱいつくことになってしまった。途中「地域差」を感じる発言や、少々違和感を覚えた部分もあったのだ(特に第一章)。その一方で「リスクヘッジ」についての部分は、私自身がこの言葉についてあまり知らなかっただけに、非常に示唆に富む部分だと感じた。

それと若干、ステレオタイプかな・・と思える部分と、ちょっと矛盾してるんじゃないかと思う部分、定義があいまいじゃないかな・・と思える部分もあった。ただ、まあいろいろこうやって議論(思索)を重ねるというところで、この本の「目的」は果たせているのかもしれない。