感情タグBEST3

Posted by ブクログ

とても、よかった。

テレビで観ていた山口さんのイメージが、180度くつがえり、家族に対する考え方など、とても面白かった!

こういう本をもっと書いて欲しいし、考えを知りたい。

Posted by ブクログ

素晴らしい本だった。山口さん自身のエピソードや経験から、何故家族法を研究することになったのかが、丁寧に書かれていると感じた。それだけでなく、家族についての概念が、多様性の波の中でだんだんとゆらいでいく様子や社会構造を、噛み砕いて説明してくれている。日本古来の「イエ」を守るという考え方もあるせいか、変革しきれない社会。まさにいま過渡期にある日本で、読んでおいた方がいいと思った。

Posted by ブクログ

著者のことを全く知らず、自分の親子関係の話かなーと思いながら読み始めたが、しっかり研究的な内容だった。

エッセイ的な語り口調だが、国内・海外の「家族」の位置づけや範囲、法的な定義、「家族」になることによって得られるもの失われるもの……。

ぼんやりとした家族観に輪郭があらわれ、自分のイメージしていた「多様性」が狭く漠然としていたことに気づかされた。

特に、オバーゲフェル判決の賛否についての考察にハッとした。単に「権利を認められていいじゃん」みたいな話ではなかった。法律家のもつ視点ー歴史を見て、社会を見て、未来の先の先の先をみている感じーに、浅はかな己を恥じた。

―――――――――――

▶オバーゲフェル判決(2015)(アンソニー・ケネディ判事)

「結婚よりも崇高な人間同士の結びつきなど存在しない。なぜなら、結婚はもっとも高次の愛、忠誠、献身、犠牲、家族を体現するのだから。結婚によって、ふたりの個人は彼ら自体よりも大きな存在となる。」

「お互いを助けい合う約束であるのみあらず、このカップルを助けるという社会の制約であり、この無ず美月を守り、育てるために、社会は結婚に象徴的な意義と実質的な利益を与える」

▶ジャネット・ハリー教授(ハーバード・ロー・スクール)

「結婚っていうのは、お互いがお互いに対する約束よ。神様なんて関係ないの。」(P107)

「相手に内する権利と義務の束と、それに伴う無数の制度的なベネフィット、それを一緒くたにまとめた巨大なパッケージーーそれが結婚。」(P108)

▶著者

「同性婚や事実婚を求める人は、結婚のほしいところだけを特定して「これください。あ、でもそれはいりません」といって、新しいメニューを作る絶好のチャンスでもあるはずだった。それにもかかわらず、「従来の皆様がやってらっしゃる結婚とまったく同じものをください」っていうのは、必ずしも使い勝手がよくない制度に自ら取り込まれようとすることかもしれない。」(p111)

Posted by ブクログ

自分は「ふつうじゃない」と思う人は、「ふつう」からどのくらい離れるかという尺度で、人生を構築している。

この言葉にずどんと来た。さすが思考を止めずに考え抜くことのできるスーパー才女だなあと思った。

著者の山口氏は、この人がバリキャリ未婚の代表でなくしてなんであろうというすごい人だけど、普通(あー普通って書いちゃった)の未婚女性が持つような葛藤を抱えていてそこを素直に記しているところもとても良かった。

アカウンタビリティを逃れるために、「結婚したいのにできない人」というフレームワークに自分をはめて楽をしていたと。そしてその葛藤から時々心に澱をためて爆発させていたということ。すごくわかるんだよなあ、私は才女でもバリキャリでもないけど、わかる。読んでいて心にストンとくる言葉が多かった。

そんな著者が真剣に考え抜いて切り込んだテーマなわけだから、面白くないわけがないという内容であった。

本の内容に戻ると、著者が在学していたアメリカ(ハーバードだぜいぇい)の判決例などをもとに、日米ともに「家族」「結婚」「子供」をどうとらえるのかについて記している本。とてもわかりやすい記載で、日々もやもやしている「家族ってなにさ」とう主題にさくっと切り込んでくれたという印象。

難しくて内容覚えられないし理解が間違ってるかもだけど、同性婚を認めたオバーゲフェル判決はとても興味深かった。愛する二人の結婚を認めた有名な判例であるが、一方でリベラル先鋒の教授からしたら「結婚は崇高なものである」と特別視してしまったこの判決文こそが問題である、と。なるほどなあと思った。

結婚を神聖な誓いとしてヴェールにかぶせてしまうから、本来の姿がみえなくて現代の様々な関係性に当てはめることができないのだ。結婚とは互いの関係に関する義務と権利の膨大な契約、そこに伴う無数の特典をまとめたパッケージ。そうとらえれば解体することでスマホの契約のようなオプション型の結婚だって認められるかもしれない、という考え方が面白いな、、と思った。

また日本は「家」によって家族が線でつながっていて、家業というように義務権利も引き継ぐのが当然であり、以前はセーフティネットの役割を果たしていた、という説明も面白かった。家という静的な状態が家族をかたちづくっているから個人間の契約という関係ではなかったと。そして家が痩せてしまったから、今色々と問題になっているのだ…と。

全体を通して、事例や理論だけでなく個人的な感情も含めて余すところなく書いてあり、非常に好感がもてた。改めて才女だなあと思います。

この本のたくさんのエピソードからわかるように、普通を押し売りするのも、多様性を押し売りするのも同じ同調圧力でしかない。マジョリティとかマイノリティじゃなく、点滅するように役割が切り替わるのが家族、白でも黒でもなくグラデーションだと、著者はまだまだ悩みながらも語っている。

そんな風にとらえることができて、初めてダイバーシティという言葉を使えるのかもしれない。

時々心の澱をためている私にとっても、とてもとても勉強になる本だった。そして私は頭がよろしくはないから、また著者がわかりやすい本や論考を出してくれるのをまってフォローしていきたいなあと思った。

Posted by ブクログ

家族、結婚に対して、また多様性という言葉に対して感じていたもやもやが、この本を通して少し解像度を上げることができた気がする。

判例を読みやすく拾い、簡易な表現を用いながらも説得ある書きぶりだった。

最後の締めも好きだった。

この本で主張するべき点ではないかもしれないが、

ストーリーの後押しは人を説得する上では強力な武器だということが、改めてわかった。

Posted by ブクログ

家族法を研究してきた著者の見解、現時点での結論が述べられていて、自分自身も家族というテーマで真剣に考えることが出来た。

「個人」の責任という欧米の概念をとりいれながらも江戸時代から続く「家」という世間体との狭間にある日本の社会。

家族の在り方が変わっても、"ふつう"、"ふつうじゃない"なんて、とりあえず置いておいて、寄り添いたいと願う絶え間ない歩み寄りのプロセスを続けていくことが家族には必要なのだろう。

Posted by ブクログ

家族の在り方というのは改めて考えると難しい。同性パートナーや代理懐胎などの話になってくると余計に。感情的には親として認めてあげたいが、法律論的には認めるべきではないという結論も理解はできるし、、。また、家族制度の急激な変更は、それこそ共産主義者に付け入る隙を与えるのではないかと思ったり。

アメリカは独り立ちした瞬間、財産的に「個人」としてやっていくが、日本では「家」単位で財産を考えていて連綿と引き継いでいくものというのはなるほどと思った。日本の治安が良いのは、「家」というセーフティネットがあることも関係するのだろうか?日本とアメリカの低所得者層の暮らしの違いについて知っているわけではないのでなんとも言えないが。

色々頭の中に新しい概念が入ってきたこともあり、全然感想がまとまっていないが、また時間をおいて読み直してみたい。

Posted by ブクログ

日本が進むであろう道の先を行っているアメリカの家族の在り方が参考になった。日本は家制度から今にいたり、保守的。アメリカは個人で18歳になれば家を出て、高齢の親の面倒なんかみない。法律に書いていないもん。イスラムの家族が日本に移住したら4番目の妻の立場は・・・?その子供は・・・??国によって本当に違う。そして日本が特別違うみたいね。

Posted by ブクログ

家族法から読み解く、家族とは。

親子関係、結婚関係をまた新しい視点から書かれた一冊のように思う。

以下読書メモ

ーーーーー

・私たちは闘いを避けることなんてできない。自分の思うように生きること、それ自体が闘いなのだから。私たちは、結婚することで新たなステイタスを得るわけではない。人間的な成長をするわけでも、自分以上の存在になるわけでもない。

・私たちは家族になろうとしている。私たちは、日々、家族になり続けている。家族といえど、他人である。近しいがために、すべてを分かち合えると思い込み、考えが違えは裏切られたと憤る。ときに醜く罵りあい、じたばたともがく。それでも、私たちは「家族」をあきらめることができない。彼らを理解しようとし、傷つき、傷つけ、それでも気にかけ続けている。

寄り添いたいと願う、この絶ゆみない歩み寄りのプロセスだけが私たちを固く結びつけて「家族」にする。私たちは「家族」であるんじゃない。日々、「家族」になり続けてるんだ。

Posted by ブクログ

著者の名前見たことあるな、と思ったら、「東大首席弁護士が教える超速『7回読み』勉強法」の著者だった。

この本読んで、ほぉ〜っと感心してそれ以来実践しているが、頭のよくない僕には向いていない勉強法らしく、ちっとも知識が身につかない。

…それは置いといて。

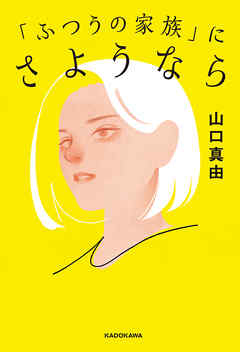

タイトルが素晴らしい。

世の中には「これがふつうだ!」であふれている。

その普通の範疇に入れなかった人たちは、苦しめられ、追い詰められ、社会からはじき出されるようにできている、のだ。

でも、ふつうであることを諦めてしまえば、心が軽やかになるよ、と言うことをこの本は言っている。

とは言っても、「ふつう」という規範をぶっつぶせ、と言っているわけではない。

「ふつう」でなくても被害者ではない。著者は「家族という戦いを戦っている人たち、すべてに、エールを送ろう」という視点で書いたとのこと。

ふつうの家族とそうでない家族と、その垣根を越えていこうとしている。

そこがいいなと思った。

以下、メモ

・アメリカは、フェミニストと言う言葉が軽い。フェミニストを名乗った男性は女性にご飯を奢らなくていいと言う特典がある。その程度(笑)

・アメリカの家族は点である。子どもが成長すれば親の家族とは別の個人となる。両者は経済的には完全に独立した主体。

・一方、日本の家は線である。家は、世代を超え、核家族の境界を越えて、一族を縦に結びつける。精神的な結びつきのみならず経済的な基盤でもある。

・池袋暴走事件の加害者の息子は、法ではなく世論によって裁かれた。だが、農水事務次官による長男殺害事件の父は、法によって裁かれてもなお、社会においてはむしろ擁護された。

法は、個人の責任という欧米の概念を取り入れたが、世間はなお、家族の責任という封建的な感覚を残している。

・「結婚」という概念は、国境を越えれば通用しないこともある。(一夫多妻とか)。だから結婚は、相互を縛る絶対的な関係でも何でもなくて、場所によってしてたりしてなかったりする、相対的なものだ。

・家族はすでに多様なあり方がある。しかし、国によって同性同士が認められたり認められなかったり。代理懐胎の場合、親と認めるか否かの判断も異なる。そんな親のこどもにとってみれば、私の親は誰か?さえも曖昧になっていく。アイデンティティすら、誰が丸ごと肯定してくれるのだろう?

Posted by ブクログ

「ふつう」とは。

平均的、最頻的という事にしようか、あるいは、客観的に見た許容範囲と言おうか。適切、適当、適齢…つまり、この本の文脈で言えば、適齢の男女が子供を持つような構成を「ふつうの家族」とする。そして、そこから逸脱したものは「ふつうではない家族」と。

ジェンダー論で語りながら、LGBTQにも触れるが、よりリアルな話は、著者自身の葛藤もあるだろうか人工授精や女性の出産適齢期のリミットについて。社会がアファーマティブアクションを起こそうがポリコレやジェンダーレスを叫ぼうが、肉体には機能的な限界があり、性機能は残酷にも年齢で劣化し、弱化していく。男女共にそうだが、出産という機能においては女性が年齢に対して特に不利な性別だ。だからこそ、女性の若さは社会的にも価値がある。この不都合な真実との葛藤から解き放たれるには。

ーその瞬間を私は今でも忘れることができない。じわっと温かいものが私の中に広がっていく。私はやった。小さいけれども、挑戦し、そして何かを手に入れたのだ。それは絶望に次ぐ絶望で、完全に自分と言う人間を失っていた私が、少しだけ自分を取り戻したように思った瞬間だった。彼女は私の熱量を買ったのだった。

ハーバードロースクール時代に厳しい教師に思い切って自論をぶつけた時の達成感。何故か、この文章が頭に残ったのは、そこに運命を自ら切り拓いた手応えを得ながら、しかし、その後で切り拓けぬ壁と対比する悲劇を予感させたからか。ガラスの天井、ガラスの壁。これは単に社会の偏見や差別、通念や慣習だけではない。人間が生身である故の肉体の限界。

偏見から解放を求めただけのコンプライアンスの純化は理想論だろう。誰しも、心の底で薄ら寒いと感じるのは、そこでは無いのか。肉体の限界は越えられない。つまり、性別の壁は越えられない。そこを勘違いして、男性器のついた女性性を、女風呂に迎えてはならない。悪いが。

Posted by ブクログ

「ふつうの家族」という聖なる呪い。弾かれる疎外感、先をいく高揚感。ふつうの家族への挑戦状ではなく、立ち向かっているふりをしてその価値に寄りかかってきた安易な自分にさようならをするため、傷をさらして心の一番奥の扉を開く。

日米の差、法律的な観点がポイント。社会やテクノロジーによる新たな変化、長く続く国として変わらないもの。