感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

とても面白かった。世界観が好き。

以下メモ

・ギップルという言葉が愛おしい。ギップルとは、ダイレクト・メールとか、からっぽのマッチ箱とか、ガムの包み紙とか、きのうの新聞とか、そういう役に立たないもののこと。

・特殊者と書いてスペシャルと読む。俗にいうピンボケ。この呼び方も好き。

・情調(ムード)オルガン、共感(エンパシー)ボックスという未来のアイテム。情調オルガンは、人間の情緒をダイアルによって調節できる。共感ボックスは、教祖マーサーと魂を繋げることができる。肉体的にも融合して、マーサーに石が当たると自分も痛い。

・マーサー教。マーサーにとってたいせつな生き物のロバとヒキガエルはすでに絶滅している。だからヒキガエルを見つけたときあんなに興奮していたのだと、読み返してみて気付いた。

・感情移入は人間だけに存在する。これはすごく面白い。確かに、と思った。ロボットはともかく、動物は共感や感情移入するのだろうか。

・アンドロイドがクモの足をもいでいくシーンは言いようのない苛立ちと恐怖を感じた。

・主人公のリックは非常に人間らしくて好ましい。イジドアも主人公に思える。憎めない奴で好き。

Posted by ブクログ

人間とアンドロイド、生きている動物と電気動物、健常者と特殊者、レイチェルとプリス、レッシュとリック、作中で垣間見える二項対立を産むものは何か?という点が本作の主題なのかな、と感じました。

著者であるディックの結論は感情移入度なのだと思います。ただ、人間とアンドロイドといった対比は非常にわかりやすく、直感的に「アンドロイドには感情移入する力がないのだろう」と思われると思います。

しかし、読後に感じるのは感情移入度にも濃淡があり、能力があるかないかで必ずしも語れないという点です。

人間であるにも関わらず「人間らしさ」を失い、冷酷無比なレッシュ、人間からは人間扱いされないけれども、生類を哀れみ、心の底から悲しめるイジドア。彼らは同じく生物学的には人間であるけれども、どちらの方が「人間らしい」のでしょうか?(レッシュもある意味では人間らしいとも思います、所謂動物には殺戮衝動はないだろうと思っているので。)

この「人間らしさ」とか何か?それは他の生命(有機生命だけでなく、無機生命も)に対して感情移入できる力なのだと思います。それが社会的動物である人間を人間たらしめるのだと思います。(ここでいう感情移入は語源の通りエンパシーの方です。シンパシーではなく)

本作は作中を通じて「機械と有機生命」にフォーカスして物語が進行していきますが、この他の対立(もっと言うと構造)にも注目して「ディックは何故このキャラクターをこのように描いているのか?」と少し考えながら読むと非常に味わい深いものになると感じました。

海外作家の著書を読むのは初めてで、文章には慣れが必要でしたが、その労力をしてお釣りが来る魅力的な深みのある作品であったと思います。(むしろ、理解しようと強制的に努力させられる結果、深みを感じてしまう、という構造もある気がします)

Posted by ブクログ

アンドロイドと人間は何が違うの?が最大のテーマと感じた。本書では感情移入度検査法という、質問に対する感情の判定度合いを測る分度器を使用しており、感情が人間を人間たらしてる重要なファクターになっている。

アンドロイドが感情を後天的に学習可能であるなら、感情豊かなアンドロイドと感情が欠落した人間とでは、どこが境になるのだろう?と考えさせられる作品だった。

また、動物が果たす役割が非常にユーモアなのもこの小説を語る上での大切な要素だろう。現代では、生き物のペットを愛でるのはもちろん、ロボット型のペットを愛でる商慣習も一部生まれている。

作中では、平気でカエルや羊を殺すアンドロイドと電気生物に負の感情を抱きながらも、世間体や代替品として電気生物の世話をする人間側の葛藤が象徴的だった。

アンドロイドは電気羊の夢を見るか?段階があるにせよ、アンドロイドが、羊の夢を見れる(生き物に感情を馳せられる)ようになり、電気羊(非生物にも感情を馳せられる)ようになった世界はどんなものなのだろう。

結末を読者に委ねて、明示せずに余韻を残して終わった分なおさら考えさせられる小説だった

Posted by ブクログ

"アンドロイドも夢を見るのだろうか、とリックは自問した。見るらしい。だからこそ、彼らはときどき雇い主を殺して、地球へ逃亡してくるのだ。(p.241)"

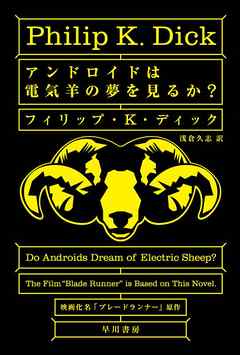

SFランキングには必ず名前が挙がる、あまりにも有名な本作。何となく敬遠してきたが、もっと早く読めば良かった! 荒廃したカリフォルニアで繰り広げられる緊迫感のあるアクション。「人間を人間たらしめるものは何か」という魅力的なテーマ。そして、余韻を残す味わい深いラスト。多少の古臭さを感じるのは否めないが、その素晴らしさは今でも全く色褪せない。

舞台は、第三次大戦後の核の灰に侵された地球。賞金稼ぎを生業とするリック・デッカードは、莫大な懸賞金を目当てに、火星から逃亡してきた奴隷アンドロイド8人の行方を追う…

訳者の後書きで紹介されていた後藤将之氏の解説(「フィリップ・K・ディックの社会思想」、『銀星倶楽部』12収録)が本書の核心をうまくまとめてくれているように思った。以下、孫引きになるが、

“ディックの世界では、そもそも人間と機械、自然と人工といった単純な二分律は棄却されている。(略)ディックが描こうとしたのは、すべての存在における人間性とアンドロイド性の相剋であって、それ以外のなにものでもない。”

この「人間性」と「アンドロイド性」とは何のことか。

まず人間性とは、共感能力のことであると言っておそらく間違いない。アンドロイドを見分ける"フォークト=カンプフ検査"は感情移入能力を測るものであるし、崩壊しつつある地球にしがみつき続ける人々は"マーサー教"を通じた"融合"体験に半ば依存している。人間性の条件は実体のないものを信じられるかどうかだ、とも言えるかもしれない。

一方のアンドロイド性は、人間性と対比されるのだから単に「共感能力を持たないこと」としても良いのだろうけれど、例えば次の記述が気になった。

"全世界をゆるがすほどの重大問題─それが、いとも軽薄に語られている。たぶん、これもアンドロイドの特異点なんだ、と彼は思った。自分の言葉が現実に意味していることについて、なんの感情も、なんの思いやりもない。ただ、ばらばらな用語を並べた、空虚で型どおりの知的な定義があるだけだ。 (p.249)"

つまり、アンドロイド性とは、概念と現実との繋がりの欠如を指すのである。だから、「アンドロイド」は他者に感情移入できないし、蜘蛛を平気で虐待することができる。そして、"マーサー教"はトリック映像なのだと人間たちに暴露しても何一つ変わらないことが理解できない。また、作中でアンドロイドが分裂病患者と比較されているのも見逃せない(p.50)。

人間は、アンドロイドが共感能力を手にすることを恐れているが、それは共感能力の有無が人間とアンドロイドを区別する“最後の砦”だからである。だがその共感能力も、漸進的な改良によって最後には乗り越えられかねないものだと、繰り返し述べられる(とはいえ、作中でネクサス6型は結局テストをパスできなかったという点は重要だろうが)。

"「(略)協会ではそれをもとにして接合子槽のDNA因子に修正を加える。そして、ネクサス7型が完成するわけ。もしそれでも見破られるようなら、また修正をくりかえして、最後には絶対に識別不能のタイプを完成するわ」(p.249)"

実際、後藤氏も指摘している通り、本書において「人間」と「アンドロイド」の差は明確に表現されているのに対して、人間とアンドロイドの違いはとても曖昧であるように思う。中でも終盤で、レイチェルが屋上から山羊を突き落としたことは特筆に値するだろう。

人間が「人間らしさ」にこだわるとすれば、それは彼・彼女が人間だからに過ぎないのだろうな、ということを思った(アンドロイドがこだわるのは、勿論人間がこだわるからに他ならない)。考えてみれば当たり前だけど。浮遊感というのか、本を読んでいて久しぶりにそういう不思議な感覚を覚えた。

Posted by ブクログ

タイトルが素敵。

映画ブレードランナーを子供の頃に見て意味がよくわからなかったが、小説を読んでやっと話の概要を理解した。途中自分がアンドロイドでは?と思い始めるあたりは面白くて読むのをやめられなかった。また、読み返すかもしれない。

Posted by ブクログ

破滅的な世界が訪れれば、人間とアンドロイドの区別はできなくなるかもしれない。現実世界だとまだまだ人間との区別がつくと思う。しかし、10年後になるとどうなのだろう。人とのつながりが徐々に消えていくことによって人間としての優しさは失われていくんじゃないだろうか。そうなってくると不特定多数と共感できる融合装置なるものができるかもしれないなって思った。この本でアンドロイドは差別階級の具現でなく、共感性を失った人間の具現であると語られていて面白いなーと思った。

Posted by ブクログ

リック・デッカードの心理的な変化がおもしろい。

冒頭は模造動物などに対する嫌悪感をあらわにする。

ルーバー・ラフトというオペラ歌手を処理したあたりから,アンドロイドに対する見方が変わる。

最終的には,「電気動物にも生命はある」とさえ述べるようになった。

生成AIが急速に広がっている現代。

生命とは何か?を再定義することになるのか。

ディックの問題提起が現代でも全く色褪せない。

Posted by ブクログ

展開にハラハラさせられて面白かった。特に、主人公がアンドロイドと人間をフォークト=カンプフ改良検査法で見分けていく前半部分がとても面白かった。読んでいく内にこの人はもしかしてアンドロイドなんじゃないか?とか、主人公も偽の記憶を植え付けられたアンドロイドなんじゃないか?とまんまと疑心暗鬼にさせられた。

人間のようなアンドロイドのルーバとアンドロイドのような人間のレッシュが出て来て、人間とアンドロイドは何が違うのだろう?と考えさせられた。

しかし、どれだけ人間のように改良されたアンドロイドでも自分の命に対して諦めが早かったり、生き物に対して同情や愛情を持てない描写からやっぱり完璧な人間にはなることは難しいんだなと思い、結局アンドロイドは電気羊の夢は見れないんだと思わされたのが少し悲しかった。

Posted by ブクログ

海外の小説は毎回のめり込めず時間がかかってしまう…SFあまり読まないから?…

他ジャンルにもちょくちょく挑戦中

ブレードランナー有名だし映画も見てみよう

■アンドロイド

見た目は人間と判別がつかないけどやっぱり感情の機微は再現することは科学の技術があがってもできないことなんだろう

アンドロイドか否か判別するテストの仕方が古い感じだけど1977年の小説だからしょうがない

むしろその時代にアンドロイドと人間の共存をテーマにしてることがすごすぎる

小説家の頭の中はどうなってるんだ??

■マーサ教

思想?宗教?的な側面が強くてあまり理解できなかった…海外だから余計に?

ただ荒廃した地球では何かすがるものや支えてくれるものがないと生きて行けないのだろうと感じた

日本に無神論者が多いのは平和だから?海外の思想を取り入れなかったから?

※関係ないけどスコセッシの映画『沈黙-サイレンス-』おすすめです。

海外小説の苦手意識がぬぐえないー

読むのにめっちゃ時間かかる

気になるものは色々あるのに躊躇ってしまう

翻訳の人のクセもあるのかなぁ?

でも暗殺者クレイマンはめっちゃおもろかった

やっぱ作品の相性かも