感情タグBEST3

Posted by ブクログ

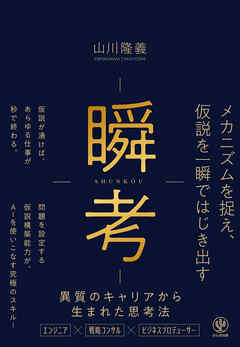

実用書。AI時代を生きていくためのものの考え方や捉え方指南。

とても自分には及ばない高みにいる方なのでしょうが、すぐそこまで降りてきて、YOASOBIやK-POPやゲーム業界など身近な題材を例に専門用語を噛み砕き、話を分かりやすく説いてくれるので理解が捗りました。

導入として取っ掛かりの良い旬のものを持ってくる、頭のいい書き方だと思いました。

序盤で、自身の経歴について「大学院を卒業し…」とボカすような書き方するなと思い作者経歴を見て、なるほど格好いいなと思いました。

優れた人ほど自身の経歴をひけらかさない、本文に直接関係のない情報はあえていれない、この方の自信を感じました。

我ながらあまり内容に触れないよく分からない着眼点ですが、内容については読めば分かる、読むべし、です。

非常に読みやすいので、トータル数時間で読み終えました。

Posted by ブクログ

書店でウロウロしていたときに、平積みされていたのを発見。ほぼジャケ買いでしたが良書でした。

仮説思考やロジカルシンキングなどのスキル系・コンサルによる仕事の流儀系…の2大派閥(時にはその2つが重なり合うことも)が権勢を振るうビジネス本マーケットですが、本著はまさにハイブリッド型?

”そもそも仮説思考のスピードを上げるには”というスキル視点を「瞬考」というキャッチーなタイトルに込めつつ、その実令和のキャリアの築き方や、すべての仕事に通ずるマインドについても学べる、なかなか欲張りな構成になっている。

(要は著者の山川さんのスキル・マインドをまるっと学べる一冊に仕上がっているわけですが、ChatGPTの隆盛も踏まえて「瞬考」の一言で勝負しに行った著者or/and編集者の販促施策はお見事と思う)

帯やまえがきにもある通り、仮説の速度・精度の上げ方✕ビジネスプロデューサーという職種(働き方・生き方)…の2段構え、というか掛け合わせでビジネスを語った一冊。

以下、本編に言及しての学びポイントメモ

■「相手が知らなくて、かつ、知るべきこと」を追求することが最重要(提案にもプロマネにも活かせる)

■精度を上げるには圧倒的なinputが必要、これはAIも人間も同じ!

■そのために「一を聞いて十を調べる」人になるべし

■エクスペリエンスカーブ(累積経験が効く・先行者利益が出る)を意識する※これが効く場所でビジネスもキャリアも勝負すべき

■信頼がすべて、目の前の仕事で職務を果たす&仕事を仕事で終わらせない(ネットワーク時代においては特に必須)

当たり前のことを、しかし初手で徹底することが結局大事なのだなあということを、

身近な具体例〜その後のスケールイメージを交えて淡々と、しかしスッキリ伝えてくれる一冊でした。

Posted by ブクログ

「一を聞いて十を調べる」

当たり前のことのようで忘れていたことをこの著書を読むことで思い出させてくれました。

また様々なデータを頭にインプットするということ。

確かに知っているのと、知らないのとでは瞬間的に思考出来る(瞬考)ものの価値は大きく変わってくるだろう。

最近アウトプットを意識することが多かった分、インプットをより意識させられ、今後の仕事に大いに役立つだろう一冊だった。

Posted by ブクログ

瞬時に物事を考えられるようになるには「膨大なインプットが必要」ということを強調した一冊でした。

四季報のデータ集計はやってみたいなと思いましたが、時間と予算を考えると、プライベートでやることではない気がしましたが…w

(筆者は業務でやっていたようです)

とは言え、思考スピードの速さはインプットの量と関係するのはとても感じているので言ってることはとても納得できたし、整理も出来た。

Posted by ブクログ

・AIをうまく使いこなすには、「何をやるか」

という目的の設定が重要となる。

目的の設定のためには、「何が問題か」

を把握する仮設スキルが求められる。

・データや事実に基づいて議論を行う。

・論文を読み漁ることで、全体像を掴む。

・ー人を感動させる物語、役に立つノウハウを書く作家をいかに確保するか

ーいかに売れる本を作るか

ー過去に制作した書籍(翻訳権などのIP含めて)をいかに活性化して売っていくか

・すべての物事には「背景」があり、

そこに「メカニズム」が隠されている。

・「S.」

アナログならではの別の価値を訴求すべき。

・「みんなが集まる池を作る」笠井一二さん

・ビジネスプロデューサーの動き

1.課題仮説の発見

2.課題をタスクごとに因数分解

3.タスクごとに最適なスペシャリストをキャスティング

4.タスクの実行

5.アウトプットの提供

6.とりまとめ、全体としてのアウトプット

→ゴールは「丸投げされても成果を出せること」

※スペシャリストを選ぶ基準もここ

・諦めてしまう人か、諦めずになんとか努力してくる人

・ー自分が今いる分野で他にどんな競合がいるのか把握する

ー自分がどのあたりに位置しているかを明確に把握する

・信頼は「一生懸命さ」から生まれる。

フィー以上のことをした場合、そこには何らかの結合力が出る。

・一聞いて十調べる人になれ。

Posted by ブクログ

これからの時代の仕事に対する考え方、取り組み方の分かる本だ。相手が知らなくてかつ知るべきこと、一を聞いて十を調べるを継続する、バーチャル知識ネットワークを付けるが言いたいこと。何をやるかという目的を設定する、メカニズムからのアプローチ、みんなが集まる池を作る、ビジネスプロデューサーとしての思考法、闘い方を身に付けよ、四季報を丸暗記等役に立つことが満載だ。

Posted by ブクログ

コンサルには大量のインプットが必要であるという事が学べた。

ビジネスというか人が生きて生きていく中では、引き出しを常に広げるリサーチ&インプットは絶対必要なものなのかもしれない。

Posted by ブクログ

◆「一を聞いて十を知る」の境地に至るための方法。それは、「一を聞いて十を調べる」ことである。

5年、10年と「一を聞いて十を調べる」ことを継続する。その努力によって累積したインプットは、大きな「知の資産」となる。

◆「相手が知らなくて、かつ、知るべきこと」の仮説を捻り出すことがビジネスパーソンとしての付加価値

◆瞬考のポイント

①求められる仮説とは「相手が知らなくて、かつ、知るべきこと」を捻り出すこと

②仮説構築をするためには、事象が起きたメカニズムを探る必要がある。メカニズム探索では、「歴史の横軸」「業界知識の縦軸」そして、その事象が起きた「背景」を意識する

③導き出した仮説を「メカニズム」として頭の中に格納し、それらをアナロジーで利用する

④事例などのインプット量が仮説を導き出す速度と精度を決める

⑤「一を聞いて十を知る」人ではなく、「一を聞いて十を調べる」人が仮説を出せるようになる

⑥あらゆる局面でエクスペリエンス・カーブを意識する

◆現在起きていることには、過去に起きてきたことと何らかの因果関係、「メカニズム」が存在する。

《メカニズムの構成要素》

・過去に行ってきた活動の累積

・取り巻く環境(社会、競合、自分の能力)の変化

・現状の打ち手

→その結果が、「現在起きていること」