感情タグBEST3

Posted by ブクログ

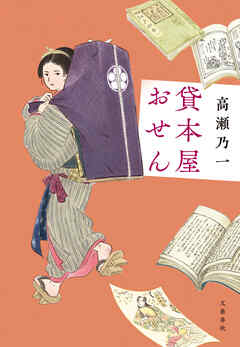

亡き父親の影響により貸本業を営むおせんさんが、お上、泥棒、幽霊、幻の書、火事、等々に出会い、立ち向かっていくお話(?)。

貸本業の様子がわかったり、まだいろいろ展開(登さん関係)しそうな感じもあり、楽しかったです。

Posted by ブクログ

これはいいものを読んだ。五編からなる天涯孤独の江戸の貸本屋おせんが、本を愛する(執着とも?)がゆえに様々な事案に巻き込まれ、また面倒を引き寄せていくことで、物語が展開していく。謎解き要素もあり楽しめるが、何より江戸時代の庶民の暮らしぶり、本や歌舞伎などの娯楽、遊郭、幕政などが垣間見えるさりげない著述が、物語全体をしっかり支えていて、骨太な内容となっている。おせんの江戸っ子な勝気さと、女ひとり生きる不安、関わる人々の人情など、編が進むごとに徐々に盛り上がり、特に第三編から最終第五編まではどんどん読み進めたくなってしまうほど集中できた。続編希望な楽しみな作家さんだ。

Posted by ブクログ

幼い頃に両親を失い、一人で貸本屋を営みながら生きるおせん。

彼女の目を通して、この時代に生きる人たちの生活が、今もそこにあるかのように見えてくる。

女一人、必死に逞しく、でも軽やかに生き抜いていく彼女の姿に励まされ勇気付けられる人も少なくないはず。

Posted by ブクログ

寛政の改革以来、厳しい出版統制が続いている頃。

読物は高価で庶民には手が届かないことから、「貸本屋」が重宝された。

おせんは「梅鉢屋」を名乗り、本をかついで振り歩いて五年。

自分自身が本の虫であることはもちろんだが、本と人を繋ぐ役に立ちたいと思っている。

「けしからん」の一言で、多くの本が出版停止になるのはおかしい。

お上に逆らうことはできないが、裏道を通ってでも、本を生かし、読み継がれる手助けをしたいとおせんは考えている。

明確な意思を持った、影の活動家かもしれない。

いつか店を持つのが夢。

第一話 をりをり よみ耽り

せん自身のこと。12歳で両親と別れるきっかけになったのも出版統制だった。

第二話 板木どろぼう

災害で命を落とした母の災難を勝手に美談に置き換えられ、娯楽小説として出版されることに憤る。

現代でも当てはまる事はあるだろう。

第三話 幽霊さわぎ

大店の主人が亡くなり、その通夜に女将と手代が睦み合っていた。怒った故人がよみがえり・・・?

当時の浮世絵と風俗が良くわかる。

第四話 松の糸

遊び人と名高い、大店の若旦那が本物の恋をした相手は、若い後家。

幻の書物を見つけてくることが求婚に応じる条件と言う。

意外なオチにウケる。

やはり、生きている人間が幸せにならなくては!

第五話 火付け

せんは、危ないことに首を突っ込みすぎなのかも。

火事や災害で失うものがあっても、江戸の庶民は何度でもたくましく立ち上がる。

お金も、本も天下の回りもの。

頑張れおせん。

続く・・・のかな?

Posted by ブクログ

星4.5

日本歴史時代作家協会賞

オール読物新人賞

デビュー作とは思えない。巻頭の作を、村山由佳が「まいりました」と唸ったというが、うまいなあと思う。

当時の出版事情も色々わかって面白い。

Posted by ブクログ

江戸市中で移動図書みたいな仕事をしている主人公おせんが、本にまつわる色々な厄介ごとに首を突っ込む話。

勝ち気なおせんは仕事一筋、本の為なら命を懸ける。小柄な体に本を背負って懸命に商いをする、こだわりと情熱に感服。

江戸の出版業界の勉強にもなる。

幕政批判ととられる書物、卑猥な書物に関わった人間は相当厳しく処罰されていた様で…「本屋と御公儀は水と油」と言われる程。厳しい監視の目をかいくぐって、娯楽を得る江戸庶民の姿も勉強になった。

Posted by ブクログ

連作短編5篇

女一人で貸本屋として生きていくおせん。江戸時代の出版事情と貸本屋業界の仕組みなど勉強になる。章ごとに事件や厄介ごとに巻き込まれなんとか解決しながらたくましく生きていくお仕事小説。

Posted by ブクログ

江戸時代の貸本屋を主人公にした作品。

当時の生活模様が分かったのは面白買ったが、今はあまり使わない漢字が多様されていて、振り仮名をつけて欲しかった。

前回5章だがどの章も、もう1展開あれば良かったなと思う。ある程度先の読める内容だった。

Posted by ブクログ

時代小説は、面白いですね。なぜでしょう?

人情があるからでしょうか。

12歳で両親を失ったおせんは、女だてらに貸本屋を営んでいます。幕府の規制で出回らなくなった本などもあり…。貸本屋は、少し裏稼業の面もあるのですね。

そんな貸本屋おせんが、人々の困りごとを解決していく、5篇の短編集。

続きもできそうですが、どうかしら?

Posted by ブクログ

艶話っぽさをちょいと絡めた、貸本屋おせんの行商活劇だ。各話ともに本や錦絵をめぐる事件帖で、毎度からくりを解かんとおせんが勝気に挑む。再三危うい目に会っては幼馴染の登に救われる。世話になってんだから、存分に口すいくらいさせてやんなよ。ともあれ、江戸期の貸本事情が伝わってくる。当時の人には読書好きが多く、実際に貸本業は盛況だったとか。版元であり流通革命の父・蔦屋重三郎も紹介される。庶民が読みたいのは御公儀が取締まる洒落本や黄表紙。そりゃそうだ。おせんには父親平治の無念晴らしで、もっと悪女ぶりを発揮してほしい。

Posted by ブクログ

文化期の江戸・浅草は福井町、千太郎長屋に住む貸本「梅鉢屋」の"おせん"が、様々な事件に巻き込まれながらも一歩も退かず生きて行く物語。当時の「本屋」に対して、幕府の"目"が厳しかったことに、とても意外な印象を持った。

Posted by ブクログ

3.5 江戸の貸本屋の話し。当時の出版業や製本業のなりわいや庶民の暮らしが判りつつミステリーの色合いも。あまり期待してなかったけど思いの外楽しめました。

Posted by ブクログ

著者は男性なのか?文章を読んで最初思った。

それぐらい描写が力強さなどが印象的だった。

難しい漢字や場所の名前などで、辞書や地図を見ながら読んだのは久しぶりだった。

当時の閉塞感や北斎や蔦重の話は最近映画やドラマによく出てくるので、

興味深かった。

作品、板木、製本、貸本。当時の本屋さんのビジネスが非常に興味深かった。

Posted by ブクログ

3話目の「幽霊さわぎ」から、おせんのキャラが掴めてきて話の筋も面白く思えるように。

江戸時代の貸本の仕組みや、本にまつわる人々の生き様を知れて興味深い。

時に作り手の企みを秘めて、そして読み手の想いを乗せて変化していく江戸の本は、それ自体に命があるかのようだ。

「本は一場のたわむれだ。ありもしないことを、さも当たり前のごとく書き記した本や絵巻は、人の目にふれなければ無いに等しい。だったら無くてもいいと御公儀は断ずるのだろうが、ささやかなたわぶれ心によって、町の民びとは希みを得ることもあるのだ」p88

Posted by ブクログ

不思議な絵師と出会ったり、幻の本「雲隠」の捜索を頼まれたりと、本にまつわる出来事に巻き込まれる貸本屋おせんの話。

短編集ということで気軽に読めた。

江戸らしい書き言葉で書かれているので少し慣れるまで読むのに時間がかかってしまったが、慣れると小気味良くドラマを見ている感覚で読める。

貸本という文化は軽くは知っていたが、

曲亭馬琴や源氏物語の『雲隠』など、実在の人物や作品も自然に織り交ぜられているので、私自身にもう一歩踏み込んだ知識があればさらに楽しめたと思う。

戯作者、絵師、彫師、貸本屋という、本にまつわる人たちの本に対する考え方、思いは、職業の呼び名は変われど今も昔から変わらないということが感じられた作品だった。

Posted by ブクログ

町人文化が発展した文化年間の江戸浅草で、庶民の読書文化を支える貸本業・梅鉢屋を営むおせんが捕物に挑む物語。本を背負って得意先を回る一方、様々な手立てで書籍を仕入れ、時には自ら写本して客の求めに応じる。そんなおせんの書物への愛情やこだわりを基調に彼女が数々の事件の謎を解き明かすという内容になっている。

曲亭馬琴、式亭三馬、山東京伝らの読本、人気役者の錦絵など、江戸の出版文化の世界に誘われ、同時に幕府の威信に触れる異説・流言を取締る出版統制の厳しさを思い知らされる。

おせんの父・平治は読本の挿絵や錦絵の版木を掘る腕利きの彫師だったが、幕府に批判的な書物の出版に関わった疑いで、板木を削られ指を折られた。酒に溺れた平治は、愛想をつかした妻に逃げられ、結局、自死に至る。天涯孤独となったおせんはそんな浮世への疑問と憤りを書物への愛情と信頼に昇華させた。

板木泥棒、幽霊騒ぎ、幻の書物探しなど様々な事件に巻き込まれ、悪どい商売人などと対峙するおせんのしたたかさが強く印象に残った。また、同じ長屋に住むおせんと、彼女を口説きたい下心から何かと味方する棒手振り・登の絡みも物語に彩りを添え、楽しく読むことができた。