感情タグBEST3

Posted by ブクログ

過去の人も現在の人も一般の人も文豪も誰でも心に闇を抱えたりしながら頑張って生きてるのだと思いました。

文豪が抱えてる「うつ」の部分が作品に昇華されていたり、抱えきれずに自殺していたりと文豪の以外な一面が知れました。

Posted by ブクログ

病跡学には興味があるので、最後までずっと面白く読んだ。

ここに取り上げられていた作家たちの中に、一般的な評価に少し違和感を感じていた作家もいたので、この本の解説で納得できた。

ただ、逆にもう少し深掘りしてほしかった作家もいるし、岩波先生の見解ではなくこれまでの説の方が妥当ではと思われる作家もあった。作家本人に直接会ったり行動を観察しているわけではなく、残された作品や資料から判断するしかないから、何をどう評価するかに幅が出るのは仕方ないと思うので、どの先生の説なら納得できるかは、読むこちらが何に重きを置いているのかにもよるのだろう。

今回収録されていなかった作家についても読んでみたいと思った。続編が出たら読みます。

Posted by ブクログ

SNSで紹介されていたので気になって購入した本。文豪紹介系の本は好きだけれど、特にこの本は精神科医の先生が文豪を精神科医の目線から解説している。鬱、統合失調症、双極性障害など、物語を書いて食っていくというのはこんなに大変なのかと。

新しい目線で文豪について考えたり、読書できるきっかけになりそう。読みやすい良書でした。

Posted by ブクログ

文豪が現代に生きてたらどうだったんだろうと何度も考えたことがあるけど、

この時代背景、精神疾患に対する理解の浅さや治療、療養方法の未発達さがあったからこそ文豪作品は生まれたのかもしれないと改めて感じさせられる。

現代にも素晴らしい作品はたくさんあるけど、この時代特有の切羽詰まったような人間の心情はこの時を生きたこの人たちにしか書けなかっただろう。。

私の大好きな夏目漱石は胃潰瘍とか内臓系の病で苦しんでたのかなと思ってたから、子どもに手を上げたりだのなんだの意外だった。

個人的にエグかったのは島田清次郎と有島武郎のエピソードでした、、、

Posted by ブクログ

この視点、この視点が読みたかった!こうしてまとめてくださった作者様に尊敬の念。

そう、みんなうつで死に近いところにいるんだよ。

夏目漱石、太宰治、宮沢賢治

簡単に名前を出し「憧れる」と口にする人の知識量と心理を知りたい

Posted by ブクログ

電子書籍の割引期間の最終日が来て、何か選ばなくちゃいけないような脅迫観念に駆られて、ついコレを選んでしまった。私は「期間限定お買い得」に極めて弱い。いっときは財布がパンパンになるほどにクーポンを入れていたのだけど、最近はアプリの中にクーポンが無数に入っている。このクーポンを使うために1日の予定をやりくりすることも多い。私はクーポンを買い物に利用しているのか、クーポンのために買い物をしているのか。依存症の典型的な症状。コレ病気かも。まぁ、生活を脅かすほどじゃないからまだ医師にかかるつもりはない(←「私は依存症ではない」と言うのは依存症初期の典型)。

まぁどちらにせよ、自殺や心中に至るような「うつ病」と比べたら、かわいいもんである。〆切間際にならないとスマホのメモアプリに向かい合うことがどうしても出来ない困ったちゃん(←私か)も、かわいいもんである。いかん、なかなか本題に入らない。

本書は、文学者ではなく立派な精神科医の岩波明さんが、文豪たちの精神病の診察を、巷に言われている診察に意義を唱えながら分析したものである。

夏目漱石のうつ病は有名だ。しかし巷では幻覚を伴うことから統合失調症(精神分裂症)と言われてきたが、岩波明さんは幻覚や妄想を伴う「精神性うつ病」と診断する。漱石の凄いのは、病気がひどくなっても名作を次々と書いていたところだろう。

愛人と心中した有島武郎も、恋愛は心中の原因ではなく自殺のキッカケだったろうと診断する。有島武郎は、自らを否定する典型的なうつ病だった。「生まれずる悩み」の高潔な人格からどうして心中に至るのか不思議だったけど、納得した気分になった。

芥川龍之介の自殺は、長いこと私の謎だった。時代に殺されたのか?しかし、昭和の閉塞感が始まるずっと以前から彼は長いこと病気だった。岩波明さんは適切な薬を処方していれば、この稀代の文学者は生き残ったのではないかと言う。一般的に言われている芥川統合失調症説は説得力ある根拠で否定する。一部に言われている青酸カリ自殺も否定する。彼はうつ病だった。身近なトラブルが彼を追い込んだにせよ、時代が殺したわけではない。後に彼の文学を読むときの参考になりそうだ。

宮沢賢治を躁うつ病で分析しているのは、大きな間違いではないとは思うが、あまり参考にならなかった。確かに若い頃の短歌や詩に幻想或いはホラーの描写はあるが、それは病気が描かせたとは誰も思わないだろう。死因も明らかに病死である。

太宰治が心中を繰り返したのは、明らかに時代のせいだった。この頃毎年数百人規模の情死(心中事件)が起きていた。その中で、太宰治も死ぬ理由をそこに見つける。ある批評家は太宰治を境界例(境界性人格障害)と決めつけているようだが、太宰は社会的適応能力は十分にあった。文豪だからこそ、遺した文章は多岐に渡り、関係者の証言も多い。それを精神科医の権威(東大教授)が診断するだから、間違いないだろうと思える。当時不治の病だった結核にかかり、実生活でもストレスが溜まった上での疲はい性うつ病で心中自殺をしたというのが、太宰治の場合の真実だったのだろう。

文豪の自殺や心中は、多くはうつ病が引き起こすものだった。適切な治療を施せば防げたものなのかも知れない。文豪は、しかしうつ病をも作品制作のエネルギーにしていた。痛し痒しではある。昨今のSNSに追い詰められた芸能人の自殺も、時代に追い詰められたのではなく病気だったし、適切な治療を施せば防げたのかもしれない。でもだからこそ素晴らしい演技が遺せたのだとも言えるかも知れない。本人は不本意だろうけど、それでも精神科にかかる勇気を持ってもらいたい。アメリカではとっくにそうなっている。

まぁ軽度アスペルガーの症状である「追い詰められると固まってしまう(〆切を守れない)」私が偉そーに言えることではない。因みに、先週発病した〆切守れない病は、この場で「お休み宣言」することで追い込んで最悪の場面は回避することができた。皆様のご協力有難うございました。しかし、「この手」はもう次回使えないだろう。果たしてどうするか?

Posted by ブクログ

夏目漱石、宮沢賢治、太宰治、芥川龍之介、などなど10人の文豪たちの生い立ちや生活、作品を検証して精神科医として著者が精神状態などを考察する。

淡々としてわかりやすい文章でさくさく読める。

文豪の小説はちょっとしか読んでないけど、やっぱり普通の人とはちょっと違う人たちなんだなぁ。

紹介されてる作品は読みたくなった。

Posted by ブクログ

日本の文豪10人が患ってた精神の病気について述べた本。

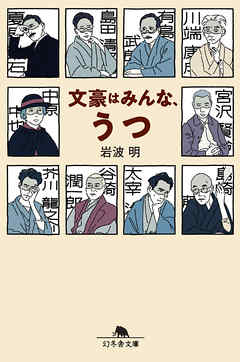

偉大な作家は精神的に追い詰められてたんだな、と改めてわかった。なんとなく知識としては知ってたけど、専門のお医者さんである筆者が分析しながら語ると説得力が違う。表紙が結構かわいいので、かるーい本かと思ったらちゃんと分析してある本で、読み始めはびっくり。

宮沢賢治は、仏教に傾倒していて、童話も書いて、農業の発展に尽力してっていう、穏やかな人ってイメージがあったので、躁うつ病で奇行もあったと知って、一番印象に残った。

Posted by ブクログ

国語便覧を見るのが好きで。自分が学校でもらう学年になる前から兄のものを眺めていました。中でも近現代の文豪のページを読むのが好きでした。

顔写真、ペンネーム、本名、年表、死因、エピソード。なんでかとっても面白かったです。著作はそんなに読んでいないのに…。

という、文豪に純粋に興味があるので手に取ってみたのですが、想像以上にタイトル通り、本当に「文豪はみんな、うつ」な内容でした。

あまり詳細知らず手に取ったのですが、よくある実は○○!みたいなゴシップのノリの軽いものかと思ったら著者が精神科医ということで丁寧に分析されていて面白かったです。

うつ、統合失調症、躁鬱、私はぼんやりとしかそれぞれわからずきちんと区別できませんが著者は症状や発症時期をもとに憶測を立てており、読み応えがありました。

真摯に向き合っている感じがしたので、ゴシップ系と違い好感が持てました。

後世に名を残した偉人を捕まえて、言葉が乱暴ですが所謂クズエピソードを挙げてあげつらうものを大なり小なり見かけますが、茶番というか小者というか何者にもなれないものが他人のふんどしで相撲をとっているというか滑稽に思えます。

どれだけ地上へ引きずりおろそうとしても、世間一般の凡人には到底届かない才能を持った人たちなのに、と思います。

認めたくない言葉にしたくないルサンチマンを、自分たちの尺度でもわかるところで発散しているのかな。

P237の「ただ明らかに言える点は、彼らが規格外の人たちで、世間の決めた枠組みに留まることができなかったという事実です。」という文章、とてもしっくりきました。

文豪の有名な名前、著作、そして知っている人は知っている家族、交友関係。

文豪にフォーカスしがちだけれど、その人ひとりの功績ではなく、周りの人々や環境の影響を受けてその人が生きてもがいて発露されたものが著作や言動として結果残るのだなと思いました。

人々の記憶に強く残るのは文豪だけれど、その人たちが生きていた時代直接かかわらなかった人々までも時代を形作って時流となり文豪に影響を与えていたかと思うと人の歴史や営みというものは複雑に絡み合い脈々と受け継がれているのだなと思わされました。

この本の中で紹介されている文豪の中で特筆して好きな人は太宰治で、一番著作を読んでいる文豪でもあります。

うつなどそういった話題であれば必ず名が上がるだろうと思った太宰でしたが、読み進めていくと意外に太宰がそんなに酷くないと思えました。

この中で分析されている太宰は精神を病んだということが強く出たというより結核という病と薬依存、疲労で身体が限界にきていたのではないかという内容は納得のいくものでした。

前期中期後期と作風が変わるのが興味深い太宰ですが、中期の不思議なほどの安定感と朗らかさや、全期を通してわかる丁寧で情熱がある文章を考えると才能は多分にあって人を惹きつける人間としての魅力もあったと思いますし、思考回路が正常でなくなる重い精神病とまではいかないというのは腑に落ちます。

でも生来暗くなりがちで思い詰めやすい質だったのかなとは思います。

詳しく知らず意外だったのは有島武郎、宮沢賢治、中原中也、川端康成。

存在自体初めて知ったのは島田清次郎です。Wikipediaを見たら、自殺を二度程試みていることに衝撃を受けたのですが、それに触れなくてよいのかなと気になりました。

文豪たちが思い詰めたのには、職業というだけでなく時代もあったのかな、と思いました。途中心中既遂者のデータが出た通り、人数が多く影響を受けた面もあったでしょうし、それだけでなく、こう、寒い冬なんか現代のハイテクな暖房や灯や気がまぎれるエンターテインメントがなければふさぎ込む気持ちは加速してしまいそうと感じました。

島崎藤村の、自分の恥部を晒してでも作品にするところは「業」を感じて胸が熱くなりました。第三者なのでそう思えますが、その真っただ中で身内だったら地獄です。

でも彼らは皆、生きている間、苦しんででも、筆を取り命を削り原稿用紙に魂を落とし込んだからこそ時を超えいつまでも残り作品の中で生き続け、人々を魅了し続けるのでしょうね。小説家というのは凄いもんだ。

Posted by ブクログ

夏目漱石。幻覚や妄想を伴う精神病性うつ病。

有島武郎。几帳面、仕事熱心、凝り性、強い正義感、責任感。うつ病患者の性格特徴。

芥川龍之介。睡眠障害、食欲不振、全身の倦怠感。睡眠薬の過剰摂取による幻覚・妄想。

宮沢賢治。双極性障害。

中原中也ちゅうや。幻覚・妄想。

太宰治。20歳のとき、睡眠薬カルモチンの大量服用による自殺未遂。結核の悪化による身体的衰弱。

谷崎潤一郎。不安神経症(パニック障害)。突然の動機、呼吸困難、めまい。発作時の強い不安・恐怖感。さらに、強迫神経症。否定しても繰り返し浮かぶ観念や衝動。

川端康成。睡眠薬中毒。

Posted by ブクログ

病跡学パトグラフィー。

四半世紀前は、憧れていたジャンルだなぁ……。

各章ごとに読み応えがあるのは勿論だが、なんと巻末解説を島田荘司が書いているのが、面白ポイント。

御大いつもの日本人論をぶつが、後輩ミステリ作家にもとばっちりをかけて、堂々たる名(迷)解説で、読み甲斐あり。

@

目次

第1章 夏目漱石―一八六七~一九一六(享年四十九)

第2章 有島武郎―一八七八~一九二三(享年四十五)

第3章 芥川龍之介―一八九二~一九二七(享年三十五)

第4章 島田清次郎―一八九九~一九三〇(享年三十一)

第5章 宮沢賢治―一八九六~一九三三(享年三十七)

第6章 中原中也―一九〇七~一九三七(享年三十)

第7章 島崎藤村―一八七二~一九四三(享年七十一)

第8章 太宰治―一九〇九~一九四八(享年三十九)

第9章 谷崎潤一郎―一八八六~一九六五(享年七十九)

第10章 川端康成―一八九九~一九七二(享年七十二)

おわりに

文庫版あとがき

解説 島田荘司

Posted by ブクログ

鬱、というより統合失調症が多かった。暴力的になる人が多く、なんか怖い印象。島田清次郎って知らないなと興味を持ったし、教科書に載るような作品は読んでも面白くないとい思ってたけど、色々と読んでみたくなった。私小説とまではいかなくても、姪を愛人にしたとか書いていいのか?なんで書く気になったのか?

みんな鬱というよりも、鬱の人達が作家として大成してるのはなんでなのか?精神疾患がある=良い話が書けるとは思わないんだけど…。放火して殺すような人もいるしね。

島田荘司さんも後書きに書いてたけどこの方の文学評論も面白かった。

Posted by ブクログ

名だたる文豪の、

『世間的な生活を放棄した代わりに自らの「文学」を手に入れた』

という生き方。

彼らの生き方や才能と、精神的な病との間に因果関係を読み取ってしまうのは、果たして良いことなのか?