感情タグBEST3

Posted by ブクログ

僕は結構表紙で本を買うことが多いので、目次もやけど索引があるか見ろというのはなるほどなと思いました。

あと本棚は下着よりもセクシーというところ。

あれは本当に共感できます。自分の本棚を人に見せるのは本当に恥ずかしいから。笑

Posted by ブクログ

出版されて間もなく読んでいたみたいで、ところどころ既視感があった。

でも、本書でも書かれている通り、「自分が変化すると読書内容も変わる」。

目次読み、という読み方はその頃知らなかった。

目次読みをし、「忘れる」ことをすれば、必然的に「メモをとる」ということが必要になる。

メモをとることで、最小の手順で「参照」を呼び出せるからだ。

また2年後に読もう。

Posted by ブクログ

子飼弾は年間5000冊も本を読むらしい。365で割ったとしても、一日14冊を読んでいる計算だ。どうやったらそんなに読めるのか分からないけど、その一端を覗かせてくれる。

だけど、子飼弾としてはそんな速読的なことはどうでもよくて、読書に対してどういう姿勢で臨んできたかを伝えたいのだ。読書は体験である。そして、遊びでもある。自分勝手な贅沢な時間でもある。エロ本におぼれることもできれば、マンガの世界に引きこもることもできる。一方で、登校拒否や家庭内暴力という環境の中、読書に溺れたのは現実逃避の側面があったからだと言っている。読書は彼の人生の一部なんだと思う。

「おわりに」に彼の最近の世界観の一端が見える。

===================================================

現在、世界の経済は、毎年、成長を続けていくことを前提にしています。要はモノをつくって売る。(中略)ところが今は、生きていくうえで必要なモノは足りています。モノが足りた時点で、この仕組みを改めなければならなかったのに、ムダにつくって無理やり売りつけてきたのです。経済成長を続けて、収入が増えたとしても、いったい何を買えばいいのでしょうか? それをつくるための資源は、どこから持ってこようとしているのでしょうか?こういう流れをそろそろ断ち切らないと、人間以外のもの、たとえば資源の枯渇や自然サイクルの破壊を招いてしまう。そうとうヤバい状況に近づいている。

===================================================

自分と世界を知るために、読書することの可能性について背中を押してくれる。

ボク的には、この本で実際に役立ちそうな方法は次の箇所かな。

・ノンフィクションは論文型だから構造を読む。これに尽きる。

・フィクションは物語型であり旅と同じ。つまらない旅も含めて、旅はたくさんしておくべき。

あと、本の最後についている「子飼弾が選ぶ最強の100冊+1」は必見。

Posted by ブクログ

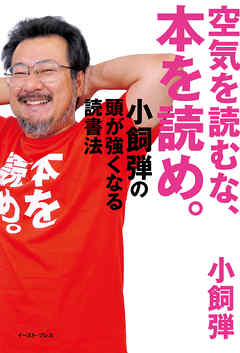

自分の理想の本の形を自分の本で出している本というのはなかなか無いのではないでしょうか?文章だけでなく、装丁や書体や余白まで。

本書はそれに成功している本だと思います。

Posted by ブクログ

常々書評ブログ「404 Blog Not Found」をチェックしている小飼弾さん。

本人の言が間違いなければ(ウソじゃないと思うけど)世界一の読書量じゃないのか?と思ってました。

単純に冊数でカウントしてもアレですが、小学生の時に一日50冊以上とからしいし。

どんな頭してるんでしょうね。

でも、めちゃめちゃ頭いいのは間違いない。

ホリエモンの盟友・・・ですよね。

本職はなんなんでしょう。とりあえず、もともとはプログラマみたいです。

これまでに難解な本をたくさん読んできたのでしょうが、この本はとことん読みやすさを追求した作りだと思います。

特に難しい言葉も出てこない。

何より字がでかい。行間が広い。図解イラストが多い。

すぐに読めてしまいます。

きっと、中学生の読者を想定して書かれたのかなとおもいます。(ちょっとアダルトな部分もあります。)

もちろん、大人が読んでも十分な刺激は与えてくれます。

高等なことを簡単に。これは一流のライターのみがなせる技だと思います。

伊達にアルファブロガーを自称しているわけではありません。

本の中で、最近のフィクションの「長尺化」に苦言を呈しています。

マンガも含み。

「ドラゴンボール」はあんなに長くする必要はない。これは出版社・編集者のビジネスとしての思惑であると。

それは私も思います。

ボクは今読んでて、もうすぐ読み終わりますが、村上春樹「1Q84」。ハードカバーで3分冊。

先日発売された文庫版では全6冊になっています。

長いのが悪いとは思いませんが、これまでの作品と比べても冗長にすぎると感じます。天下の村上春樹に対して生意気ですが、感じるものは仕方がない。

意地になって読んでるけど、他の作品の方が面白いもの。

とか。

テレビを見る暇があったら本を読め、と弾さんは言い切ってますが、自分も結構テレビ出てませんでした?

言われるまでもなく、ボクはあまりテレビを観ないので、よく知りませんが。

サンデープロジェクトは出てましたよね。

周りとの話しを合わせるためにテレビをみるなら、その時間を読書にあてろと。

それはその通りだと思います。

あとはこの本を読んだ本人が実行できるかどうかの話しなので、弾さん、惜しげも無く読書のテクニックを公開しています。小手先の技術ではなく、ベクトル的な部分を。

ほんとに簡単なんだけど、読み応えが残ります。

Posted by ブクログ

小飼弾さん著の本を読むの本。

いかに読書を生活の中に組み込ませ、習慣づけられるかという小飼弾直伝の指南書であるが、あまり読書に慣れていない人をターゲットにしたという印象を持った。

この本の内容で一番重要なのはあくまで自分の為に楽しく読書するという事。「やらなければならない」という義務ではなく、「出来ればいい」位の気持ちで本と付き合うのが秘訣とあるが、これは別に読書に限った事ではない。

他人に強制された事でなく、自分の趣味でやってる事は誰の関与もないので、義務にしたって仕方がない。趣味がだんだんと義務に感じる時は、そこに外的要因が入る時だと思う。他人の目を僕は気にしすぎていないだろうか。もっと心の声に従って行動すればそんな事は気にならないはずなのだ。この読書メモだって、読んだらアウトプットしろと書いてあったから始めた事だけど、自分の為にしている事なのだから完成度なんか気にせずに自分の思った事を、出来るだけ思った通りに書いていけばいいのだ。それこそ空気を読まずに。今の僕にはそういう訓練が必要だ、多分。

脱線してしまったけど、すぐ「やらなければならない」 になりがちな僕だからこそ、自分の気持ちで始めた時の「出来ればいい」を忘れずに大事にしたいと思った。小飼さんの少年時代のように、とまではいかないけれど。

初めて読書メモを書いてみたけど思った以上に難しい 。学校の感想文と違って、出来るだけ自分の気持ちを正直に乗せる事がこんなに難しいとは思わなかった。半分も乗せれなかった。この「空気本」の著者でもある小飼弾さんや、他の人のブログの書評を普通に今まで見てたけど、見るのとやるのじゃ大違いだ。

この読書メモも書いていく内に慣れてくるんでしょうか。最初なので無駄に長い文になってしまった。

Posted by ブクログ

まじで賛否両論される作品だと思います。個人的にはものすごく好きで共感もてる部分が多いです。本を読む習慣がない方には是非読んでほしい作品ですね。

Posted by ブクログ

オンザエッジ社の取締役も務めた、異色の書評家の読書術本。

カバーからして怪しげな雰囲気が漂っている。事実、読書術本としてはなかなか個性的だ。読書はあくまで「遊び」であり、「~しなければならない」という目的を持った読み方はすべきでない、という主張は、大部分の読書術本の逆を行く主張であり、興味深い。読書術の本ではあるが、読み方よりも目次の重要性や新書の有効性、

よい本の見分け方等に、著者独自の視点から切り込むあたり、さすがは名を成した書評家といったところか。しかも、マンガならまだしもエロ本にまで言及する、まさに異色の読書術本。

1点、価値が感じられない本のことを、文中著者は「クソ本」と繰り返し言うが、これは賛否分かれるかと思う。言わんとすることはよく分かるが、ちょっと自分の本へのスタンスから言うと、クソ本呼ばわりは性に合わない。

とはいえ、その点を除けば、凡百の読書術本にはない魅力がある1冊と言えると思う。

Posted by ブクログ

う?ん、残念。

同じ著者の本でよんだ「決弾」が良かったので、購入したけど平凡な自己啓発本でした。

それでも

小飼弾の本に対する愛情が感じられる

文章が読みやすくスラスラ読めてしまうこと

図が分かり易いこと

巻末のオススメ本が嬉しい

が良い点だったかな

Posted by ブクログ

行間にゆとりがあって、文字数も多くなく、よくまとまって書かれているので読みやすいけれど、イラストページは必要なのか疑問に思った。テレビを観ている時間を時給に換算して、それだけの価値がある番組なのかを考えることは視聴時間を減らす有効な手段だと思う。あと、他の類書では書かれていない内容として、第6章の「官能小説を読んで想像力を養え」という内容は興味深かった。巻末の「おすすめ101冊」はメモしたのでこれから読んでみたい。

Posted by ブクログ

本を読むのに方法もうまい下手もない。読んだら内容をまとめたらスッキリすることができる。

読書の楽しさから、どのような本が出版されるかという仕組みまで読みやすく書かれてます。著者さんは読書が大好きなんだな~

Posted by ブクログ

この人半端なく本を読んでいるのだなぁ。と尊敬。

最近、資本主義の弊害が目につくようになった私は、

"二割で食えるようになれ"という文言に同意。世の中、いらないものばっかり作ってるよね〜。

Posted by ブクログ

本の見出しから中身が入ってくる例えが秀逸。

「画像の表示のされ方には2つあったのです。画像の上部から徐々に見えてくるものと、最初からモザイク状で、だんだんはっきり認識できるようになるもの。後者のほうが、どんな画像なのかがより早くわかって、親切でした。 その仕組みと同じで、「ダメだな」とノンフィクションでも感じます」

後者の考えで読むことで、構造を理解でき徐々に細部が見えてくるということは、なるほどと思いました。

Posted by ブクログ

ノンフィクションだけでなくフィクションや漫画のオススメについても書いてあり、ストレートで分かりやすい言い回しによってとても読みやすい本でした。

Posted by ブクログ

「新書がベスト」が新書のみを扱っているのに対して、こちらはオールジャンルであり、著者の体験をもとに書かれているので自由度が高く、著者の体験に基づいた著者の本に対する考え方が書かれたものであり、本に対して愛着のある著者がいかにして本とともに成長してきたかがうかがえる。著者の体験という物語があると普段読まないような分野の、たとえば星新一さんの小説に手を出して一度読んでみたくなった。

Posted by ブクログ

これはいい本です。「なぜ本を読むのか?」、僕も人に説明できないところでしたが、(僕は本を読まない人は人間のク《以下規制》)──この本に全部書いてあります。著者の選ぶ推薦図書「最強の100冊+1」は全部読みます!

常人にはまねできない

1章が短くわかりやすいので電子書籍向きの1冊。言っていることはよくわかるが,常人には追随不可能なところが天才たる所以か。1日50冊しか読めないと物足りない、とか(笑)

Posted by ブクログ

それなりに参考になりました。読書術の本ってたくさんあることにも気づいた。著者によって考え方が真っ向ことなるのでその中から自分にあったスタイルを見つけるしかないような気がする。小飼氏が私に合うかは。。。?

Posted by ブクログ

「天然読書バカ」

もちろん良い意味で、ですが。

自然とできる人はできてしまうのだなと思う。

でも、メタ認識の言語化だとしたら、少し物足りなかったです。

せっかくの「知の巨人」なので、

口述筆記的な文章ではなく、

深い文章を期待していたのですが。。。

これも「長尺志向」だと叱られそうですが。

そういう意味でも、スキだらけに見せて、

スキのない本だと思いました。

Posted by ブクログ

本を読むことは遊びであるという言葉にとても共感した。やはり読書というのはしなくても死にはしないけれども、すると心豊かになれる、素晴らしい娯楽だなぁと。

Posted by ブクログ

①具体的な本の読み方は?

・不条理な理由で立場を追われたホリエモン、佐藤優さんの本がお勧め

・最初に目次

・10冊/時間は目次のみ読んで、気になるところのみ本文を読む

②読書後の活用方法は?

・アウトプット(ブログ、SNS、ノート、メモ)

③気づき

・テレビ、新聞など、押し付けてくる情報を取りやめる

・本を読む

・旅をすることで、自分の枠を外すことができる(家出含む)

・論語

・読書しりとり、良書の中に良書の紹介がある

・良書の参考文献で関係の薄いものを読む⇒これを16回続けると思いがけない本にたどり着く

・自分の意見と対立するベストセラー本の中に自分と反対の意見があるものを読み、大局を理解する

Posted by ブクログ

本の読み方ではなく、著者の方の本への思いが書かれた本です。

いくつかなるほどと思う意見がありました。

その他はただただ読み物であるという表現がちょうどいいような気がします。

Posted by ブクログ

【目次】

1. 本を読め。人生は変わる

2. 本を読め。答えは見つかる

3. 「手」で読め。そして「脳」で読め

4. 本を読んだら、「自分」を読め

5. 本は安く買え。そして高く飛べ

6. エロ本も読め。創造力を養え

7. マンガを読めば「世界」がわかる

【概要】

著者自身の読書体験に基づいた読書論。

なぜ本を読むのか、どう本を読むのか。

【感想】

・本を読んだら、アウトプットする。

「内容を消化しながら、自分の中にオリジナルな知の世界を作っていく。これが読書です。だから、読書の室は、読む前と読んだ後にどれだけ自分が変わったかで測ることができます。読書の前後でどれだけ変わったかを確認するには、アウトプットをするのが一番いいでしょう。」

・一度目は手で読み、二度目は考えながら読む。

「なぜ」についても、「どう」についても、同じ著者による『本を読んだら、自分を読め』の方が内容が充実している。読むならそちらを。

Posted by ブクログ

子飼弾の読書本です。

読書の大切さと、読書マスターになるためのコツが書かれています。いくつか参考にしたい内容もあり為になる本ですが、ただ、この分量でしたら新書で販売して欲しかったかなと思います。本書の中で著者も新書の素晴らしさを述べているので。

Posted by ブクログ

・古典はそのテキストだけを読んでも意味がなく、どんなときに誰に向かって書かれたのか、そのコンテキスト(=背景や文脈)を理解して初めて読み込めるもの。その本が書かれた過去の時代を知らなければならない。

・「知っている」という個所は読み飛ばす。

・まず1冊を読む。そこの参考文献からいちばんその本とは関係なさそうな本を読む。これを6回繰り返すと、世界がわかる。

・自分の意見と真っ向から対立する本を読む。

Posted by ブクログ

読書とは、著者と自分との間の差分を見つけること。その差分をしっかりと見極める力を養うには、まず本に溺れてみること。そして、情報の消化を行い、本を読む段階へと移ること。まだまだブックサーフィンをしている感が否めないが、遊びの気持ちを忘れずに今後とも読書を楽しんでいきたいと思う。