感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ルーマニアに行ったのは、学生時代の1993年の夏のことだった。ベルリンの壁が崩れてしばらく経ったころで、それまでは入国が難しかった国々に行くことができるようになった。交換研修でギリシアに行くことになっていた自分は、この時代に東欧に行くことはいつか意味を持つことががあるのだろうと思い、ギリシアに行った後に一人で電車で東欧諸国を周ろうと決めた。まだ各国でビザが必要な時代で、大使館を回ってビザを取るのに結構時間がかかって大変だった。確かブルガリアのビザはギリシアの大使館で取ったと思う。

結局、旧共産圏の東欧諸国のブルガリア、ルーマニア、ハンガリー、チェコ、ポーランド、ドイツ(ベルリン)を周った(ユーゴスラビアは内戦中で行けなかった)。他の国がそれなりに共産主義時代の遅れと混乱から脱しつつある中で、ルーマニアだけがいまだ混乱の中にあった。チャウシェスクが処刑されてから4年後のことで、ブカレストの広場に面する建物には抗議する市民を弾圧したときの銃痕がそこかしこに残っていた。秘密警察隊が出てきたという穴もあった。チャウシェスクが建てた「国民の館」は中には入れなかったが、恐ろしく大きく、そして静かだった。おそらくは、日本人の学生の若造が興味本位で行くべきところではなかったのだと思う。

雨の降らない夏のギリシアから入ったので傘を持っておらず、雨宿りをしていたときにそのホテルのドアマンが「この季節のブカレストはいつも雨だ」といって10ドルで傘を売りつけようとされた(その後、雨は一粒も降らなかった)のは序の口。真昼間に町で座っていたら娼婦に声を掛けられた。ホテルではなく、一般の家に泊めてもらったら(ヨーロッパではよくあった)、夜中にその家の子どもに荷物を探られた、追いかけて部屋に入ったら家族がそろってこちらを見つめていた。何も言えずベッドに戻るもそのまま寝られなかった。ブカレストからの電車で切符切りの人に、寝台室を専用にしてやるから金を出せと言われた。金を出さなかったらどんな人が来るかわからないぞ、と脅した。そうすると横から車掌さんらしき人が来て追い払ったので、助けてくれるのかと思ったら、その人に同じことを言われた。これはまずいと思ってお金を出して4つ寝台が並んだコンパートメントを専用で使わせてもらった。別の列車で一緒になったロマの集団にあやしいタバコ(?)を勧められた。トイレに行っている間にボールペンやTシャツ、菓子類を鞄の中からわからないように取られた(貴重品は身に着けていたので大丈夫だった)。これがほんの3日から4日の間に起こったこと。大きな被害がなくてラッキーだったのだと思う。

それでも、一般の人はとても純粋な人が多かった。特に「ドラキュラ城」ブラン城で有名なブラショフの町の人々にはよい思い出も多い。新婚旅行に来たと言っていたカップル。海外に行くなんてことは想像もできない。しばらく前までは法律で外国人と話をすることもできなかった、と。幼稚園の保母をしていると言ったその人は、ルーマニアの童謡を歌ってくれた。お返しに赤とんぼを歌ったら喜んでくれた。ブラショフ郊外の丘に登ったときに一緒になった現地の若者は犬の散歩をさせながら山を色々と案内してくれた。リフトの値段が外国人とで何倍も値段が違うことも教えてくれた。列車で一緒になった子どもたちは人懐こかった。先のロマの人たちと一緒にいては危ないよといって別の席に誘ってもらった(それはそれで差別的な行動でよくはないのだろうけれど)。そして、それらの人からは日本という国というかまだ見たことのない外国に対する憧れの気持ちが強く伝わってきた。他の国の人からは感じることがなかった感情だった。

本書は、そんな思い出のあるころのルーマニアについて書かれているので、手に取った。書評の中でもよいので、どこかで昔の思い出を書いておきたいとも思ったということもある。著者がルーマニアに行ったのが2001年のことなので、自分がルーマニアに行ったのはその8年ほど前のことになる。8年後でも同じような状況が描写されており、ルーマニアがその後も他の国と比べてかなり苦しんだことがわかる。

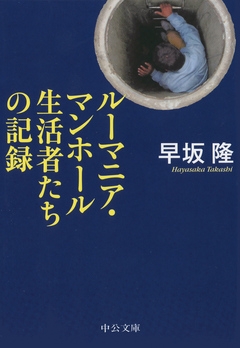

著者はブカレストのマンホールチルドレンと友達になり、その様子を書いている。著者とマンホールチルドレンとの交流は、ある日当局によってマンホールを物理的にふさがれて、マンホール内から追い出されたことで終わる。

マンホールチルドレンの話について、避妊を禁止する法案から生まれた大量の孤児がチャウシェスクの子どもたちと呼ばれている話や、資本主義の病としてその存在を否定したために発生したエイズ禍の話など、そのときにもその存在を知っていた。ただ、実際にその姿をブカレストでも見ることはなかった。

ただ、この本に書かれたエピソードの中には、そうだったなと思うことが多かった。共産主義時代の方がよかったという人は多かったし、列車で会った子どもたちは、皆同じところに住んでいるらしかったので、どうも孤児院のようなところにいるようであった。列車のトイレを使ったら車掌に10ドル請求されたという話がよくある話として書かれているが、自分がちょっとした被害にあった寝台車確保の話も同じことだろう。ルーマニアは2007年にEUに加入したが、今はどんな国になっているのだろうか。また、行くことはあるのだろうか。

ブラショフからの列車の窓から見たどこまでも大草原は本当に美しかった。そして、ハンガリーのブダペストで、ブラショフから乗った列車を降りたとき、どこかほっとした気持ちになった。

Posted by ブクログ

ルーマニアのチャウチェスク時代、多産政策により生まれた子供たちが自由化のあとホームレス化し、多数がマンホールで生活しているという状況を取材したルポルタージュ。同じような事情はモンゴルなどにもあるという。ドキュメント映画「Underground Children」なども併せて観てみたい。ルポは分かりやすくまとまっており読みやすい。

Posted by ブクログ

チャウシェスクによる独裁政権時代

誰もが貧しい暮らしを強いられる中

「国力とは人口なり」

と唄われ

中絶や避妊が非合法とされた。

時代に生まれた子ども達

は「チャウシェスクの子」と呼ばれ多くは貧しさから親に手放され孤児院へ行くことを余儀なくされたり

ストリートチルドレンとしての生きていくことになった。

彼らが生活する劣悪な環境ではあどけなさが残る子どもであっても

生きるために犯罪に手を染め、シンナーに手を出してしまう悲しい現実がありました。

この本は彼らの生活をうまく切り出しさらにルーマニアの社会情勢を重ね合わせ生々しく現実を描いたルポルタージュだと思います。