感情タグBEST3

Posted by ブクログ

壮絶な人生を読んだ後のこの文章は、尊敬という言葉では足りない。

自分の人生わ他人のせいにしてはいけない。自分の人生は楽だったと言った人は過去に一人もいないが、人生を愛せば少しは楽になる。人生を憎めば、生きていられなくなる。だから、わたしは優しくあろうと努力する。わたしは苦しい思いをしてきたが、ナチスに対し、おまえたちは間違っていたと証明したい。憎しみを抱えている人たちに、間違っていると伝えたいのだ。

だからわたしは誰も憎まない。ヒトラーさえ憎まない。だが、許してはいない。もし許せば、死んだ六百万人を裏切ることになる。

また、わたしは、彼らの人生を生きている。できる限り最高の人生を。

人生のもっとも暗い時期から抜け出したとき、これからはずっと幸せに生き、笑顔でいようと誓った。自分が微笑めば世界が微笑む。人生はいつも幸せとは限らない。つらい日もたくさんある。しかし、生きているのは幸運だ。

どうかこの本を閉じた後、あなたの人生の全ての瞬間に感謝する時間を作ってほしい。

どうか毎日、幸せでいてください。そして、ほかの人も幸せにしてあげてください。

Posted by ブクログ

ナチスドイツ下によるユダヤ人の迫害。人は何故そこまで残酷になれるのか。アウシュヴィッツ強制収容所での凄絶な体験を経て、100歳生きた著者。彼は誰も憎まない、でも許してはいない。もし許せば

無惨に死んだ六百万人のユダヤ人を裏切ることになるからだ。

不幸を他人のせいにはしてはいけない。人生はいつも幸せとは限らないが、生きていることが幸福なのだと教えてくれた。

Posted by ブクログ

3年前、アウシュビッツの地を踏んだあの時のことをありありと思い出した。壮絶な体験が書かれた一作であるのに、「幸せ」「美しい」という言葉が作品全体に散りばめられていて、エディさんの人柄が現れている。知性と人格、そして人脈がこの人を生かしたんだな。生かしたというか、それがあったから彼は生き延びた。生に貪欲であったことも大きい。人に恵まれ、人に恵み、優しい人柄が滲み出ていて、心が温まる作品だったと同時に、虐殺という歴史をいつまでも忘れず、後世に引き継いでいかなければという思いで溢れた。

p.30 わたしはこの数年間で得た知識全てを大切に思っている。ただ、家族から遠く離れて過ごした時間については一生後悔し続けるだろう。人には銀行の預金以上の価値があるという父の言葉は、真実を言い当てていた。世の中には、お金で買えないもの、はかることができないほど貴重な物がある。一に家族、二に家族、そして最後に来るのも家族だ。

p.36 もし水晶の夜、それぞれの人の数の人が立ち上がった「やめろ!何をしている?一体どうしたんだ?」と声をあげていたら、歴史の流れは変わっていただろう。しかし、誰もそうしなかった。みんな怯えていた。みんな弱かった。その弱さにつけこまれて、憎しみを抱くようになったのだ。

p,42 統一ドイツ帝国初代宰相オットー・フォン・ビスマルクはかつて世界に向けて「ドイツ人に気を付けろ」と警告した。良い指導者が率いれば、ドイツ人は地球上で最も偉大な国民になるが、悪い指導者が率いれば、恐ろしい怪物になる。私たちを迫害した兵士には、常識よりも規律が必要だった。行進しろと言われれば行進し、背後から撃てと言われたら撃つ。正しいかまちがっているかは考えない。ドイツ人は規則に盲従し、その結果殺人者になったのだ。

p.84 いまだに理解できない。一緒に働いていた人たち、一緒に勉強やスポーツをしていた人たちが、どうしてあんな獣になれたのか。ヒトラーはどうやって友人を敵に変え、文明人をゾンビのような人間にさせることができたのか。どうやってあれほどの憎しみを作り出すことができたのか。

p.87 とても辛かった。一緒に仕事をしているユダヤ人には、ドイツ人の私を信用してもらえず、次第に自分の殻に閉じこもることを覚えた。ただ、クルトだけは別だ。私の両親はなくなり、妹が選別で生き残ったかどうかもわからない。昔の生活と幸せだった時期を思い出させてくれるものは、クルト以外になかった。はっきり言って、当時の私にとってくれたとの友情ほど大切なものはなかった。彼がいなければ、両親が殺された後、絶望に負けていただろう。バラックは別だったが、1日の終わりには必ず会い、一緒に歩いて、話をした。ささいなことだが、それだけで私は充分生きていけた。私を大事に思ってくれる誰か、私が大事に思っている誰かが、この世にいるとわかっているだけで良かった。

p.92 今まで学んだの中で最も重要な事はこれだ。「人の営みの中で最も素晴らしいのは、愛されることだ」そこに若い人には、何度でも大声でいいたい。友情がなければ、人間は壊れてしまう。友人とは、生きていることを実感させてくれる人だ。アウシュビッツは悪夢が現実になったような、想像を絶する恐ろしい場所だった。それでも私が生き残れたのは、親友のクルトガいたからだ。もう1日生き延びたら、また彼に会えると思ってたからだ。たった1人でも友人がいれば、世界は新たな意味を持つ。たった1人の友人が、自分の世界の全てになり得る。友人は、分け合った食料や暖かい服や薬よりも、ずっと大切だ。何より心を癒してくれるのは友情だ。友情があれば、不可能も可能になる。

私は心の中でよく父に感謝した。技術は身を助けると断言し、仕事の重要性はいつも強調していた。人は仕事で社会に貢献する。社会が正しく機能するためには、各自がそれぞれの役割を果たすことが重要だ。さらに質はこの世界の基本原則も理解していた。社会と言う機会は必ずしも正しく機能するとは限らない。ドイツ社会という機械は見事に壊れてしまったが、その一部はまだ機能している。私の専門技術がそこで必要とされている限り、私は安全だ。

p.120 私は今でも、人間の体とその能力に畏敬の念を抱いている。精密機械技師として、何年も非常に複雑で精巧な機械を作ってきたが、人体のような機械は作れなかった。人間の体は最高の機械だ。燃料を生命に変え、自己修復でき、必要な事は何でもできる。だから、今の人たちが体をないがしろにするのを見ると心が痛む。タバコを吸ったり、お酒を飲んだり、有害な薬物を摂取したりして、この素晴らしい機会を台無しにしている。世界最高の機械を破壊しているのだ。無駄遣いも甚だしい。アウシュビッツでは毎日、限界ギリギリまで、さらに極限まで追い込まれた。飢え、殴られ、寒さに凍え、傷つけられた。それでも体は私を動かし続けた。生かしてくれた。それは今、100年以上も生かされ生かしてくれている。なんと素晴らしい機械だろう!

p.131

約束通り、それから毎日、出勤すると機械の中に食べ物が隠されていた。機械の側面に専用の工具を入れる小さなスペースがあり、仕事前にそれを除くとパンや牛で煮たオートミール、ときにはサラミが入っていた。食べ物は大歓迎だったが、その頃被収容者は歩く骸骨だった。消化器は飢えとお粗末の食べ物ですっかり弱り、食べ物をほとんど受け付けなくなっていた。オートミールもそのままでは消化できないので、トイレに行って水を足した。牛乳が濃すぎるし、サラミも食べられなかった。食べたら死んでしまいそうだった。かといって、他の被収容者に譲れば、父の旧友を危険にさらしてしまう。なので機械にかけてすりつぶして捨てた。想像してほしい。ひどく飢えているのに食べられない状況を。しかし、この小さな親切はあなたの力を与えてくれた。あきらめない力を。

p.148 この3人に出会って手を差し伸べたことで、父の言葉を本当の意味で理解することができた。「苦しんでいる人を助けるのは幸運な人の務めだ。受け取るよりも与える方が良い」。世界では常に奇跡が起きている。たとえ絶望的に思える時である。奇跡が見えないときは、自分で起こせば良い。ほんの少しの声ですが、他の人絶望から救い、その人の命を救うかもしれない。それこそが、最高の奇跡だ。

p.158 いろいろな感情がこみ上げて、私は泣いた。妹を辛くなるのが分かっていて、見ようともしなかった。どんなに大きな痛みを、意識下のどんなに深い傷も、忘れることができる。しかし、失ったものは全て、商工目の前に突きつけられた瞬間に甦る。私は亡き母の写真を手にし、愛した人が二度と戻ってこないと言う事実に打ちひしがれた。ここに証拠がある。記憶と牡蠣の詰まった箱がある。ショックだった。その箱は目の届かないところにしまってしまい、長い間見る気になれなかった。

p.160 長男のマイケルを初めてこの手に抱いた時、奇跡が起こった。その瞬間に、私の心は癒され、溢れんばかりの幸福感がよみがえってきたのだ。その日から、自分は世界一幸運な男なのだと気づいた。そして誓った。今日から人生最後の日まで、幸せで、礼儀正しく、人の役に立ち、親切に生きよう。笑顔で生きようと。あの瞬間、私は変わった。私にとって最高の薬は、美しい妻と子供だった。ブリュッセルでの生活は理想的とは言えなかったが、私たちは生きていた。人は今もっているもので幸せになるなろうと務めるべきだ。幸せであれば、人生は素晴らしい。隣の芝生に目を向けてはいけない。隣人を見て嫉妬で不快になっていたが、決して幸せになれない。私たちは裕福ではなかったが、暮らしていくのに不足はなかった。何年も雪の中で飢えていたことを思えば、テーブルの上に食べ物があるだけで素晴らしい。結婚してからは、ベルヴェデール城が見える美しいアパートに住んだ。狭いところだったが、窓からの眺めは最高だ。この眺めがあれば、自分の城は必要ないと言う位の眺めだった。それに、星城に住むだとしても、私は住みたくない。掃除が大変だ!

p.172 私たちは大きな社会の1部であり、すべての人が自由に安全に生きられるように尽力すべきだと言う事を、私は幼い頃に教わった。病院に行って自分が作った機器を見ると、日々の生活をより良くするために使われているのかなと分かり、とても幸せな気持ちになる気分になる。それはどんな仕事にも言える。あなたは教師だろうか?なら、毎日若い人たちの人生を豊かにしている。あなたはシェフだろうか?なら、食事を作るたび、世界に大きな喜びをもたらしている。もしかしたら、自分の仕事が好きでは無いかもしれないし、気難しい人と仕事をしているかもしれない。 それでもあなたは、大切なことをしている。私たちが住むこの世界に、ささやかかもしれないが、あなたの1部が貢献している。これを忘れてはいけない。今日のあなたの努力は、あなたが出会うことのない人たちにも影響与えている。良い影響与えるか、悪い影響与えるかは、あなた次第だ。毎日、いや1分ごとのあなたの行動の選択が、知らない人を元気付けたり、がっかりさせたりする。選ぶのは簡単だ。そして、選ぶのはあなただ。

p.178 私たちがそのグループを作ったのは、ようやく体験を語ったことで自分の自分を解放できた気がしたからだ。収容所を経験し、同じように感じ、他の人と違う反応を示してしまう理由を心の底から理解してくれる人と一緒にいる気持ちは、言葉で言い表せない。理解しようとする人はいるし、それは立派なことだと思うが、実際にその体験をしなければ決して本当の意味での理解はできない。どれだけ本を読んでも、どれだけ理解しようと努めても、ホロコースト生き抜いた人たちにしかわからないはずだ。私が住んでいた自由の国が私の監獄になった。私が同じように苦しんだ人たちと、このことを共有しなければならない。こんな言葉がある。「分かち合えば苦しみは半分に、喜びは倍になる」。私の母語で、私の気持ちを表現した詩がある。「人は死に花は枯れ鉄や鋼は壊れるが友情は永遠だ」生存者の中にはこの世界はひどいところで、誰の心にも邪悪な部分があると考え、人生に喜びを見出せない人がいる。そう、解放されていない人だった人々だ。傷ついた肉体は75年前に収容所から出てきたのに、傷ついた心は未だにそこにとらわれたままなのだ。1度も自由を感じたこともないくらい悲しい生存者は何人も知っているが、 自由を感じるには、苦しみと言う重荷を下におくことだ。そうすれば幸せを実感できる。私も、恐怖と痛みを抱えたままでは真の意味での自由は得られないと気づくのに何年もかかった。生き残った同胞にドイツ人は許せとは言わない。私自身もできなかった。しかし私は十分に幸せで、愛と友情に十分に恵まれたので、彼らに対する怒りを解放できた。いつまでも怒りに心を奪われていても仕方がない。怒りの恐怖を生み、憎しみを生み、死をもたらす。私たちの世代の多くは、この憎しみと恐怖の影に取り憑かれたまま子供を育てた。 子供たちに恐れを教えても全く意味がない。彼らの人生は彼らのものだ!子供たちはその一緒に親を祝うべきだ。子供たちをこのように送り出したあなたは、彼らを支え、助けるべきであって、否定的な考えで押し付けてはならない。押さえつけてはならない。これは、私たち生存者が心得ておくべき大切な教訓だ。自分の心が自由でなくても、子供たちの自由を奪ってはいけない。私はいつも子供たちにこう言っている。「この世に送り出したのは、お前たちを愛したかったからだ。思い感じる事は無い。私が望むのは、お前たちに愛され尊敬されることだ」。こうやることが、私は誇らしい。家族は私の努力の結実なのだ。

p.182 優しさは何にもまさる富だ。小さな親切は自分が死んでも残る。優しさと寛大さ、そして仲間への信頼はお金よりも大切だと言う教えは、父が私に与えてくれた最初で最高の教えだ。こんなふうに、父はいつも私たちのそばにいて、いつまでも生き続けるだろう。こんな言葉がある。私が人生の写真にし、公の講演でもよく言う言葉だ。分かち合える間、いつもたくさんありますように、健康でたくさん生きられますように、大切に思っている友がたくさんありますように。

p.186 私は出会う若者全員に、こう伝えたい。母親はあなたの為なら何でもしてくれる。その人に感謝を述べて、愛していると伝えよう。なぜ愛する人と口げんかをするのか?口論するなら、外に出て、道にゴミを捨てている人にを相手にすれば良い。文句を言う相手は、母親以外にいくらでもいる!

p.191 野原には何もないが何かを育てようと努力すれば庭ができる。これが人生だ。何かを与えれば、何かが帰ってくる。何も与えなければ、何も帰ってこない。1輪の花を咲かせるのは奇跡だ。しかし1輪の花を咲かせられれば、もっと多くの花を咲かせられる。一輪の花は、それだけでは終わらない。大きな庭の始まりなのだ。だから私は、ホロコーストについて知りたい人には、誰にでも自分の物語を語り続ける。この思いがたった1人でも伝われば、とてもうれしい。それが新しい朝、あなたであることを願っている。私の物語があなたに伝わりますように。

p.198 この本を読むことで、世界が少しでも良くなることを、そして人間性が少しでも回復することを願っている。そして、決して希望を捨てないようにと伝えたい。やさしく、礼儀正しく、愛情溢れた人になるのに遅すぎる事は無い。皆さんに、とびきりの幸運を。

Posted by ブクログ

財産も、家族も、人としての生活も希望も全て奪われて、どうしてナチスへの憎しみを乗り越えられるのか。

あまりにもひどい経験を、重くなりすぎない筆致で一つ一つ重ねていく。一つ一つの経験を深掘りしたら、普通の生活をしている私たちは目を塞ぎ、本を閉じてしまうと思う。

自宅の郵便受けを見に行った親戚がゲシュタポに捕まり殺された話、まともな衣服もない中、同じベッドで寒さを凌いだ仲間が朝には凍死していた話、内緒で食料をくれたドイツ人もいたが、普通のパンやオートミールが食べられないくらい体が衰弱し、泣く泣くもらった食料を捨てる話、など胸がとてもざわつく。ただ、筆者のとんでもない前向きさにこちらが救われてしまう。

筆者エディの新しい友達として、ナチスの行ったことを決して忘れないようにしたい。

Posted by ブクログ

アウシュビッツの生存者の話を初めて読んだ。

何が起きたか知る必要があるとは思っていたが、あまりにも悲惨で目を覆いたくなる現実から目を背けていた。

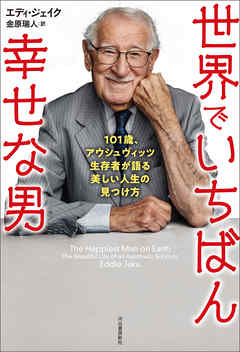

けれど、この本のタイトルと表紙から明らかなポジティブなメッセージを見て、読んでみた。

読んでよかった。

人間はここまで残忍になれるのかと信じられない思いと、著者エディ・ジェイクが生き残ったのは奇跡である。いつ死んでもおかしくなかった。死なずに生き残ったのは、父が残してくれた「技術」と、「友情」と、絶望の中に与えらえた他人からの「小さな優しさ」であっただろう。

世界は知る必要がある、何が起こったのかを。

絶望を知る彼が教えてくれてることを受け取り、私たちは幸せにならなければならない。そして幸せを分けられる人に。

■メモ:

・父はよく言っていた。「人生で大切なことは一つだけだ。幸運は分け与えるもの。それだけだ。」

・世の中には、お金で買えない、はかることができないほど貴重なものがある。一に家族、二に家族、そして最後に来るのも家族だ。

・私が今で学んだ中で最も重要なのはこれだ。「人の営みの中でもっともすばらしいのは、愛されることだ」友情がなければ、人間は壊れてしまう。友人とは生きていることを実感させてくれる人だ。アウシュビッツは悪夢が現実になったような恐ろしい場所だった。それでも私が生き延びれたのは、

Posted by ブクログ

今まで読んできた本の中でもっとも衝撃を受けました。アウシュビッツから生還した著者の語る言葉は、想像を絶する話ばかりで、胸に重く残るものを感じます。

私はどちらかというと、性善説を信じて生きてきた人間ですが、この本を読む限り、人間はとことんまで残酷にもなれるのだということがよくわかりました。

それでも著者は言います。「憎んではいけない」と。彼がナチスに対してやった復讐は、「自分が幸せになること」でした。

そのような心がけがあったからこそ、著者は壮絶な過去から立ち直れたのだと思います。

「生きていることが素晴らしい」、平和ボケしていると、つい、そんなことを忘れて、罰当たりな生き方をしてしまいます。命を粗末にしてはいけないと、改めて思いました。

全人類に読んでほしい名著です。これは人類が決して忘れてはならない歴史です。同じ過ちを繰り返さぬように。

Posted by ブクログ

父はよく言っていた。「人生で大切なことが1つある。幸運は分け与えるもの。それだけだ」

統一ドイツ帝国初代宰相のオットー・フォン・ビスマルクはかつて世界に向けて「ドイツ人に気を付けろ」と警告した。良い指導者が率いれば、ドイツは地球上で最も偉大な国になるが、悪い指導者が率いれば、恐ろしい怪物になる

私を大事に思ってくれる誰か、私が大事に思っている誰かが、この世にいるとわかっているだけでよかった

人の営みの中で最も素晴らしいのは、愛されることだ

アウシュビッツには過去も未来もない。ただその日を生きるだけだ。生き地獄のようなような状況に適応できなければ、生き残れない

苦しんでいる人を助けるのは幸運な人の務めだ。受け取るよりも与える方が良い

人は今持っているもので幸せになろうと努めるべきだ。幸せであれば、人生は素晴らしい。隣の芝生に目を向けてはいけない。隣人を見て嫉妬で不快になっていては、決して幸せになれない

怒りは恐怖を生み、憎しみを生み、死をもたらす

自分の不幸を他人のせいにしてはいけない

Posted by ブクログ

【地獄と天国。絶望と愛と勇気と友情の集大成】

・ノンフィクションでもあり自己啓発でもある

・強制収容所を生き抜いたユダヤ人の方のお話

・筆者さん(エディジェイクさん)が大好き

☆一人でも多くの人に読んでほしい至高の一冊!

Posted by ブクログ

タイトルや表紙の著者エディの笑顔からは想像できないようなユダヤ人迫害の体験談。

その理不尽や憎しみ、恐怖の実話の中に、エディは大切なものをいくつも語ってくれている。

友情、愛。モラル。

どんな状況の下でも、見失ってはいけない大切なもの。

語ることがずっと出来なかったエディが、亡くなる前に多くの人に伝えたこと。知らせた真実。

その理由は色々あるだろう。

だけど、読んだ人が、エディの話を聞いた人が、より良い人生になるために、そしてその人がまたそれを他の人に与えられるように。

世界に幸せを広められるように…。

そう思うと、とても大きな偉大なる1冊なのかもしれない。

Posted by ブクログ

2021年7月に発刊された本書は、アウシュビッツを生き延びたエディ・ジェイクの体験記である。

2019年5月にTEDxで講演したことから有名になったそうだが、1920年生まれの著者は99歳で17分間の講演を行ったとのことである。

本書には、知恵と運で収容所を生き延びた体験と、戦後に心の傷を克服して立ち上がっていく様が書かれている。

600万人のユダヤ人を虐殺したナチス・ドイツ。ユダヤ人は人間とは見なされなかった。人間でないユダヤ人は家畜のように扱われ、働かされ、殺された。ドイツ人は思考が停止していたのか麻痺していたのか、自分の家族には愛を語りながらユダヤ人を虐殺した。

ユダヤ人を化学メーカーで働かせ、そこで作った毒ガスでユダヤ人を殺した。

そこにあるのは地獄そのものであったろう。モラルを保つのは極めて難しかったに違いない。モラルのかけらもない状況では、正気を保つことすら難しかったに違いない。

それを生き延びるには強靭な精神力が必要だった。

2021年10月に著者は101歳で亡くなった。

Posted by ブクログ

ホロコースト生存者がの著作や映画は何作か読んだり見たりしました。

この本はそのあまりにも酷い惨い経験から、ずっと語ることさえ避けてきた筆者が長い時間を経ることで語ることができたものです。あまり時間を空けずに書かれたものとはまた違う味わいというか、風格というか、とにかく一度読んでみてほしいです。

Posted by ブクログ

アウシュビッツ強制収容所から、九死に一生を得て生還してきた人が、自分を「世界でいちばん幸せな男」だなんて。

ナチスによって迫害されてきたユダヤ人の話は本当にたくさん読んできた。

どんなに読んでも、その苦しみや悲惨な体験はその本人にしかわかりえないものだろうし、簡単に理解できる、とも言うべきではないと思う。

本著のエディも、その例にもれず数々の試練を潜り抜け生還した一人だ。

ただ彼が今まで読んだ体験者と違うところは、ただ運命に任せて偶然生還できたのではなく、父が苦心して入れてくれた機械技術の専門学校で身に付けた技術を生かしたり、少しでも苦痛を和らげる工夫を仲間と考えたり、ありとあらゆる努力で勝ち得た生還だということ。

まことに波乱万丈である。

そしてその根底にあった事は「優しさを忘れない」「モラルを失わない」「希望を持ち続ける」など、両親から受けた人間として生きていく上での教えだ。

明日をも知れぬ辛い収容所の中で、そんな教えが何になる?なんてことは露ほども思わないのだ。

そんな人だから言えるのだ。自分は世界でいちばん幸せな男だと。

家族とオーストラリアに移住されたエディさんは、シドニーのユダヤ人博物館でボランティアをしながら、自身の体験談など後世に残す運動をされていたが、2021年、101歳で亡くなられた。

Posted by ブクログ

アウシュビッツに関する本を初めて読んだ。同じ人間同士でここまで残酷になれるのが戦争なんだなと思った。作者は、頭脳・体力・運を全て持った稀有な存在だからこそ生き残れた気がする。不死身だ。

Posted by ブクログ

おじいちゃんおばあちゃんは

物心ついた時には他界してたので

「じいちゃんばあちゃんから戦争の話聞いたことある?」

って親に尋ねたことがある

話したがらなかったよって言ってた

思い出したくなかったのかもねって

割りとそういう人が

戦後の日本には多かったのかもしれん

この作者も

一時期、何も騙らなかったけど

こうして本として出版してくれた

こういう本、あまり読まない

自分に

「人がどれどけ残酷なことするのか知りたい」

っていう野次馬根性があるのをわかってるから

忘れちゃいけない、伝えなきゃいけない

ってきれいな心根じゃないから

読みかた間違えないか?

ってちょっと心配になる

ちゃんと読めたかな

いろんな差別しない側になれるかな

差別される側になったとき

なにくそって生きられるかな

いろんなことと戦えるのかな

あれこれ考えたから

星はギリギリ4つ