感情タグBEST3

Posted by ブクログ

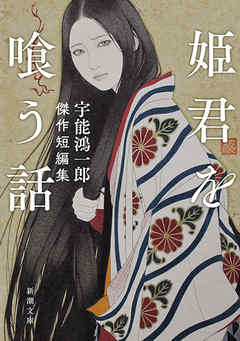

筒井康隆のエッセイでよく見た名前だな、くらいのとっかかりと、タイトル、表紙に惹かれて買いましたが面白いのなんの。

「姫君を喰う」とはそういう意味なの?と読んでびっくり。何を読まされているのだ(笑)。

とは言え古い元ネタがありそれを現代(といっても1970年の作品!)にエロくかつ怪談のように蘇らせてお見事。食事と性欲の身近さが濃密に感じられて若者が読むと性癖が捻じ曲げられそうです。

続く「鯨神」も明治初期の話で、巨大な鯨に祖父、父、兄貴が殺され仇を討つ若者が主人公。

そこまで熱も無いのに鯨と死闘を繰り広げる主人公の独白がまたしても現代に通用してしまうのが全く恐ろしい。

他の作品も楽しみです。

Posted by ブクログ

「姫君を喰う話」

千年の時を超えて生きる虚無僧と並び、モツ焼きを喰いながら

セックス&カニバリズム談議にふけるという話

モツ焼きを食べるということが

むかし愛した女を想ってするオナニーのようなものであるらしく

それを指摘された虚無僧はどこかに消えてしまう

「鯨神」

明治時代初頭の長崎で

巨大な鯨に親兄弟を殺された若き漁師が

これに復讐をこころみる話

復讐を果たした彼は、自らも深手を負ってしまうのだが

死に際の夢の中で鯨と和解する

人を人たらしめるのは物語であり

そこを離れれば人も自然界の一部にすぎないという

ひとつの気づきであるが

死を目前にしなければそれを実感できないという

物悲しさもある

「花魁小桜の足」

江戸時代の長崎出島

世間知らずの花魁小桜は、天国に行けると言いくるめられ

御禁制の基督教に入信してしまう

天国に行くには、踏み絵を拒否して処刑されねばならない

その日が近づくなか

小桜は足フェチおじさんの相手を言いつけられる

「西洋祈りの女」

キリスト教の祈祷師が谷間の村に呼ばれるのだが

それは子連れの美しい女であった

彼女の出現と共に、村の若い男たちは

なにか熱病におかされたようになってしまい

ある惨劇をひきおこす

消費社会のおぞましさであるとともに

ある意味では健全さと言えるだろう

インターネットの現代にも似たようなことはおきる

「ズロース挽歌」

女学生の制服

とりわけ、スカートの内側にのぞくズロースへの憧れが

ひとりの男を狂わせる

持病の悪化によって死期を悟った彼は

女学生誘拐の罪を犯すのだが

逮捕後、獄中から小説家に手紙を出し

やがて物語となる

身寄りのない彼は、そのようにしか己の淋しさを癒せなかったのか

「リソペディオンの呪い」

とある因縁を持って生まれた侏儒の男が

孤独な少年時代を経て、ストリップ小屋に勤めるようになるが

結局すべてを失って

故郷に帰ってくるという話

運命にあらがおうと神殺しを果たしたものの

その影響力からは逃れられやしない

そういう悲劇である

Posted by ブクログ

食と性に焦点を置かれた話が多い印象。

官能的と強調されているせいか、普通のこともなんだか少し官能的に見えてくる。

脚に焦点が置いている表現が多いのも印象的。語彙力の高さは舌を巻くものがあるが、本を読む瞬間のない人間が読んだら退屈そうな内容にも感じられた。

歴史小説を読んでいるような感覚にもなるし、男向けの作品のようにも感じられる。

面白いとは思うが、あくまで読書好きならば、という言葉が付随しそう。

解説→気になる話を読むの順番が個人的にはおすすめ。

Posted by ブクログ

奇妙な感触が得られる6篇だが、「鯨神」に登場するシャキと紀州男の戦いは心理作戦も含めて強烈なものだ.鯨退治に挑む二人だが、紀州男の配慮が秀逸だと感じた.隠れキリシタンに対する酷い仕打ちが出てくる「花魁小桜の足」では,

官僚たちの醜さが目立った.「ズロース挽歌」は共感する部分が多かった.女学生に憧れる男の習性は永続すると感じた.「リソペディオンの呪い」では鍾乳洞で安楽を得る釜足の気分は理解できる.解説にもあったが、著者のほかの作品を読んでみたい気持ちになった.

Posted by ブクログ

「姫君を喰う話」居酒屋にいた坊主は、はるか昔高貴な姫君をなぜ喰ってしまったのか・・・

「鯨神」鯨神と呼ばれた巨大鯨と祖父、父を鯨神に殺された漁師の戦い。

Posted by ブクログ

1961(昭和36)年から1970(昭和45)年にかけて発表された短編小説を集めたもの。

令和3年8月に出たこの新しい新潮文庫を店頭で見かけ、「宇能鴻一郎ってどこかで聞いた名だけど誰だっけ」と首をかしげ、巻末の解説をパラパラ見てみたら、そういえば「官能小説家」ではないか。団鬼六と並んで、中学時代にはこれらの作家の名を出しただけで淫靡な笑いを友人たちと共有したものだ。

知らなかったのだが、この宇能鴻一郎さんはもともと芥川賞作家であって、当初は純文学畑の小説家であったそうなのだ。この新刊の帯には「ただならぬ小説がここにある。」「官能の巨匠か、文芸の鬼才か。」「人間の深淵を容赦なく抉る至高の六編。」と書かれ、なかなか力を込めて売り出している。

興味を持って買って帰り、さてどんなものか、と読み始めたら巻頭の作品「姫君を喰う話」は結構エロで、しかも普通でなくヘンタイっぽい情欲が盛られていたのでのけぞった。新潮文庫のラインナップにこんなのがさりげなく入っていたら、これで性に目覚めちゃう中学生が続出するのではないか。いや、今時の中学生は小説なんて読まないのか。

しかし、2つめの作品で芥川賞受賞作である「鯨神」は、エロの場面はほとんど無く、巨大な鯨と戦う漁師たちの物語であり、メルヴィルふうであった。当時の芥川賞選考委員は、本作の土俗的なところや力強さを推したのだろうか。

他に「西洋祈りの女」は不条理なクライマックスのエロシーンが奇妙な味をもっているし、「ズロース挽歌」は女子学生のズロースにフェティッシュな欲望を持つ男の物語で、それぞれに意外と面白い。

ズロースへのフェティッシュな欲望というのは、きっと、個人的体験の中で深い意味内容を背負わされることとなった対象=記号が、その過重なシニフィエにまとわれて神話じみて主体を支配するという、その私的な意味論上の円環構造に基づいているのではないか、などと考え始めると楽しくなってくる。

当然のように、この作家は谷崎潤一郎の影響を受けているようだ。やわらかく流れ、どことなくエロチックさをも浮かべる文体も、何となく似ているように思った。

それでも、本書中の作品群はのちの本当の官能小説とは截然たる違いを呈しているはずだ。そこの一線を超えた作家の行動には、どんな意味があったか。そんな点にも興味を感じる。

Posted by ブクログ

筆力は重厚で迫力がある。特に表題作や『ズロース挽歌』など男の性倒錯・変態性を描いた話は本人もノリノリの為凄まじい出来栄えだった。

ただ、そういった作品とその他で露骨なバラつきがあり、得手不得手を感じた。

Posted by ブクログ

最近の作家とは違い、文体に酔うことなんて久しぶり。鯨神は、凝縮された世界。昔ながらの芥川賞作品。官能作品ばかりでなく、本当に文学と感じた。

今まで避けていて損した気分。読み終わるのがもったいない。

芥川賞受賞作は、流石!

Posted by ブクログ

結構前から積んでたけど、そろそろと満を持して取り出した本書。平積みから買ったけど万人が手に取っていいのだろうか。

表題は意表を突かれたけど妙に納得と官能と食欲を刺激される怪作。凄い筆致で驚いた。谷崎や安部公房なんかを彷彿とさせる艶かしさ。

鯨神は芥川賞受賞作なのね。全体的には何となく陰鬱な雰囲気を受けるけど最後の鯨神との対話でパァーッと陽光がさすような。

花魁小桜の足。小品。うん、まぁ、といったところで過分感慨もないといったところだが。文体は少しクセになってきた。次に期待。

西洋祈りの女。ややアングラな日本映画のような情景。西洋祈りというカルトな雰囲気が深い靄をかけたように揺蕩う。幕切れの唐突さも短尺の映画感で面白い。

ズロース挽歌。性癖を晒してるおっさんを高尚な文章で語る下世話さ。もちろん褒めてるんだけど、なんかこう同人小説のような、きな臭さを感じてノスタルジックに。

リソペディオンの呪い。真景累ヶ淵のような因果応報なお話。作品の中では章立ても細かくテンポ良く読みやすい感じ。それこそ講談とか落語に出来そうな。

通して言えるのは、霞んだレンズを通して非日常をしっかりとイメージ出来る素晴らしい筆致。ただ本慣れしてない人からすると少し読みにくさは感じそう。

のちに官能小説に転じたそうなので、そっちも読んでみるのも面白いかしらね。

Posted by ブクログ

どの話も変態が出てきて面白かった。

女性の足への強いこだわりは谷崎潤一郎ライク。

ネットでのレビューを見て買ったが「これが読みたかったんだよ!」って作品が並んでて楽しかった。

ちくま文庫の『猟奇文学館』シリーズだれかプレゼントしてください。

Posted by ブクログ

★4.5「花魁小桜の足」

終わり方がいい!

★4.0「姫君を喰う話」「鯨神」

★3.5「西洋祈りの女」「ズロース挽歌」「リソペディオンの呪い」

Posted by ブクログ

本書をどういう経緯で知ることになったのか忘れてしまった。けれど、この本はきっと面白いのだろうなという予感がして、それは裏切られなかった。

少し奇妙な感覚だと思う(のは自分だけかもしれない)けれど、例えば表題作「姫君を喰う話」や、「鯨神」、「ズロース挽歌」については、ある意味読み始める前に予想していた通りの物語だったと感じた。

本書をそういう型にはめた呼び方をしてはいけないのかもしれないけれど、純文学的な作品は、自分にとっての気晴らしや安らぎになるようなミステリーなどの小説とは違って、緊張感をはらんだ読書体験になることが多い。それは、思っていたよりも悲劇的だったり、または反対に笑えるものだったり、筋書きの面で(も)読後にショックを受けることが少なくないからだと思う。しかしこの意味では、先に挙げた短編は、むしろ、期待していた通りの展開で、期待していた通りの緊張というか、興奮を与えてくれたように思った。

例えば「鯨神」は、どうしてもあの「白鯨」のイメージを持つ読者が多いのではないか。そして筋書きとしてもそのように進行する。けれど、「白鯨」が様々な人種の関わる、世界的スケールの物語だったのに対して、「鯨神」はどこまでも土着のというか、内輪の、ある日本の漁村の神話という気がする。

解説にもあるように、「西洋祈りの女」も同じく、田舎の習俗というか濃いその場所の空気を、そこで人々がどういう息遣いをしているかまで、描くのが上手いと感じた。自分も田舎といっていい場所で育ったけれど、「鯨神」や「西洋祈りの女」を読むと、田んぼの泥とか、透き通った川とか、何がいるのかわからない山とか、幼い時の性的な関心とか体験がものすごく自分の近くにあるような感覚を思い出した。田舎では、文学のこととか本のことを考える人なんていないと思う、けんかとか性的なこととかにしか、あまり関心は払われないと思う、特に若い人たちには。というと、もちろん極論というかもはや偏見かもしれない。でも、そういう田舎のどろどろした生活や野卑な性的な関心などと、何かしらの聖性をもつものとの出会い、邂逅、昇華?というものが描かれていたように私には感じられた。それから、「がくがくする下顎と生あくびを必死でかみ殺していた」という表現が、「西洋祈りの女」にはあって、これも印象に残った。田舎では、なんというか興奮と怠惰・退屈とが、表裏になっているような気がする。

また、全く関係ない感想なのかもしれないけれど、本書では、都会よりは田舎の、現代的というよりは少し前の時代の官能的な話が収められていた。そこで感じたのだが、現代の、都会のなかの性を扱った小説は、どこか、生々しくていやである。なんでだろう…それは、自らを直視したくないということなんだろうか。本書は、やっぱりどこかフィクションの中の性として考えて読んでいたように思う。

Posted by ブクログ

表題作他、「鯨神」「花魁小桜の足」「西洋祈りの女」「ズロース挽歌」「リソペディオンの呪い」6編収録。自然の美しさと厳しさ、溢れる生命力とそれが過剰故に露わになる野卑な猥雑さ、血と湿った土の匂いが漂ってくるような、圧倒的な描写が凄い。宇能鴻一郎の作品を読むと性と生と死が渾然一体となって迫ってくるのを感じて、それは決して切り離せないものだと知る。中でも芥川賞受賞作の「鯨神」は短いながらも圧巻。また官能小説家としての顔を垣間見せる「ズロース挽歌」は移り変わる時代の悲哀すら感じさせる。表題作の「姫君を喰う話」のねっとりと絡み付くような文章もまた凄みを感じさせる。宇能鴻一郎の純文学はもっと読みたい。

Posted by ブクログ

表題作の前半は、語り手である私がモツ焼き屋で内蔵料理を食しながら、性を絡め語る独特の世界観に戸惑いながらも圧倒されました。後半は、語り手が虚無僧に変わり、姫君を喰う話へ。人肉を食べるなんて…と思う以上に、虚無僧の姫君を愛おしく思う気持ちを想像し、愛し過ぎたが故の悲しい結末に切なくなりました。他の話も、男の妄想の行き過ぎた感があるような物だけど、心の機微などにやるせなさを感じる。「鯨神」は男のロマンというか別格だなぁ。この本は、たぶん女性より男性が読む方が共感できるのではないかと思いました。