感情タグBEST3

Posted by ブクログ

2020/4/5

江戸時代の検視官のお話。

そんな言葉はないからおろく(=死体)医者ですって。

おろく医者の正哲も妻で産婆のお杏も愛すべき人たち。

江戸時代のお仕事小説かも。

仕事に対する姿勢がかっこいいです。

お互いの仕事を理解して労わる姿も。

赤ちゃん生まれてよかった!

Posted by ブクログ

江戸時代の検死医「おろく医者」――杉田玄白が『解体新書』を翻訳し、蘭方医が増え、華岡青洲が麻酔薬を発見した、日本の近代医学の医学の夜明けとも言える時代。本当におろく医者が実在したのではないかと感じるほど、違和感がなかった。宇江佐真理は目の付け所が鋭いと感じた。

Posted by ブクログ

江戸に専門の検死医がいたかどうかは不明だそうだが、検死ばかりしている医者一家の三男坊とお産婆の妻の話である。彼女の作品の女性主人公はみな職業持ちで、内助の功を誇ってばかりではない。勝手に作り上げられた大和撫子の型にはまらない主人公たちを見ているのはいい気分だ。夫婦としてのバランスもとてもいい。武家や大店はいざ知らず、一般庶民はほとんど共働きだったというし、こちらが本当の江戸の生活かもしれない。獣の肉を食べると出るものが臭いと笑わせて始まる山くじらは寄生虫で終わる悲しい話だった。表題になっている室の梅も暗さやつらさを乗り越え明るく、常套でもいい終わり方だった。

Posted by ブクログ

検屍を行う医者と、産婆の女房。死者の姿からその真相をさぐりあてる医師の姿、日々生命の誕生に立ち会う産婆の姿。生々しいまでの生死の営みが江戸の時代に描き出されていた。面白いんだけど、結構リアルに想像できてしまうのがちょっときたかな(笑)

Posted by ブクログ

宇江佐作品を読んでいて『おろく』という言葉が

度々登場する。

それが遺体のことを示すのは読んでいればすぐわかる。

それでも『おろく』という言葉はどこからきたのか。

「南無阿弥陀仏」の唱えが六字であることから

そう呼ぶのだとこの作品で説明してあった。

なるほど。

死を扱う「おろく医者」の正哲と

生を扱う産婆の妻・お杏との対比がいい。

そのせいで多少全体が重く固い雰囲気になりがちだが

正哲とお杏の夫婦としての成長ぶりが

それをやわらかくさせ、バランスを保っている。

ミステリーにはちょっと物足りないけれど

このお話はそこに重点を置いていないので

夫婦ってこういうもんだよね?的な読み方をすると

楽しめるんじゃなかろうか。

Posted by ブクログ

江戸時代版、法医学教室の事件簿という感じでしょうか。

主人公は死を扱う「おろく医者」、恋女房は生に立ち会う産婆、というところに作者の気持ちを感じます。

テンポもよく、かなり面白く読みました。

作者あとがきに、

どうか読者の皆様には存分に生きて、人生を謳歌してほしいと切に祈っております。(略)私もよい小説が書けるよう一層の努力をする覚悟でおります。これからもよろしくお願いします。

とありました。こんなあとがき初めて見ました。作者の人柄が偲ばれ、親近感が涌きました。

Posted by ブクログ

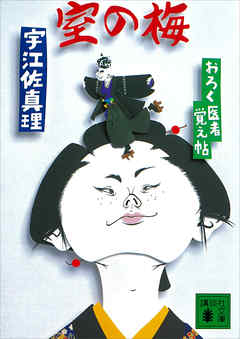

隅田川に女の水死体が上がった。これは自殺か、それとも・・・? 「死人はただ死に顔を晒しているだけじゃねェんだぜ。ちゃんとな、手前ェはこんなふうに死にましたと言っているのよ」 ・・・そう嘯くのは、容貌魁偉だがどことなく愛嬌のある江戸八丁堀の検屍医、人呼んで“おろく医者”美馬正哲。産婆の女房・お杏とともに殺しの痕跡を解き明かす!

*

なんてね、久しぶりに虚構を読みましたな。

山で死んだ人を“おろく”というのはなぜ・・・なんてぇことを調べているうちにたまたま行き当たった本なんでござんすが、なかなか面白うござんしたよ。人物も立ってますし、時代の風俗や検屍の目のつけどころなんかもしっかと描かれておりましてな。

それにたまにゃあこう、カナがほとんど出て来ない本もよござんすね。

著者のことは知らなかったんですが、1949年生の函館の人だてぇことで。

*

で、おろくてぇのは、別に山で死んだ人に限ったことじゃあなく、南無阿弥陀仏の6字のこと・・・つまり死人全般に使った俗語のようでござんした。へぇ。

Posted by ブクログ

副題が付いていたのでシリーズ物かと思ったのですが、どうやら1巻物のようです。

おろく医者はどうも実在の職業ではないようですが、美味い設定ですね。不自然さが無く物語りに入っていけます。

しかし、この作品は宇江佐さんにしては情感が低い作品です。確かにお杏と正哲の絡みの場面では、少し「らしさ」が出るのですが、全体にしっとりとした感じがありません。流石に大きな破綻は見せませんが、やや平俗な捕り物帳です。