感情タグBEST3

Posted by ブクログ

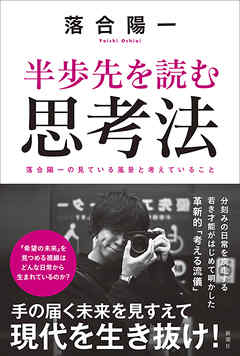

落合陽一氏の著作の中でも内省が際立つ作品だと感じた。

ビフォアコロナの時期にそれが顕著で、「子供」に纏わる話は幼い子どもを持つ者としては心動かされるものだった。

ポスト・ウィズコロナの世界は、氏が提唱していたデジタルネイチャーと呼応する変化が多分にある。しかしそれ以上に、人の心に変化がおきており、そこへの戸惑いも感じられた。

そういう点からも「人間・落合陽一」を感じられる一冊だ。

Posted by ブクログ

誰もが体験する日常を独自の観点で知覚して表現される、そんな日記。

時に数値でロジカルに考えるかたわら、うまくロジックで説明できない感覚的な言葉が入り混じる、いかにも人間だなぁと思う本だった。

本書には多くテクニカルタームが登場するので、スムーズに理解できない方や、諦めてさらっと読み流せない方には苦痛かもしれない。

Posted by ブクログ

落合陽一さんの随筆のような形式の本となっています。落合さんについてはどちらかというとネットの討論番組というか何かの議題についてディスカッションしているところを見ることが多いのですが、いつもすごいと思うのは議論における具体性です。何かの課題についていい、悪いを伝えたり、こうなったらいいと思う(逆にこうだからだめだと思う)ということを伝えるときには、常に理由が求められるわけですが、その付加的に伝えられる情報密度が高い。基本的に一言が長いのですが、その際自分にとっては理解できない単語がひとつ、ふたつ含まれていることが多いです。

この本でも当然自分の知らない単語や組織の名前がいくつかでてきていました。

おおよそ2019年から2021年の間における内容となっているのですが、コロナ前後で書かれている内容が違うなということは感じました。具体的に言うと、コロナ前のほうがおもしろいことを書いています。コロナ後はどうしても課題が内向きになるというか、自由とは逆の監視社会、自粛の方向の議論になるため、それを避けるためにどうしたらよいかというアイディアはもちろん書かれてはいるのですが答えに限界があるので読んでいてなかなか難しい課題だなと感じて終わってしまいました。

人は祝祭を求めている、祝祭とはある意味人が集まるところで発生する、今、人が集まることは難しいとなると、祝祭のない日常がずっと続いていて、人はこの1年半ずっとディスプレイと向き合うしかなかったという状況です。

いくつか素敵な考え方だと感じたところをメモしておきます。

20191220

-発信者として心掛けているシンプルなことがある。コアメッセージを疲れさせないことだと思う。手法論やレトリックは疲れる。体も疲れるし精神も疲弊する。しかし体や精神から切り離されてたメッセージ、つまりアーティストステートメントやコアメッセージは磨かれるほど輝きを増すし、新しい側面が見えてくることも多い。それは接するコミュニティの粒度や密度をいくつか掛け合わせてみて改めて発見することもある。つまり自分の中の光らせておきたいものをちゃんと疲弊する体から切り離して愛でておくということが大切なのかもしれないな、と思うようになった-

落合陽一さんは多忙なので、身体や心が疲れることを前提にこの考え方を持たれているのだと思います。人に疲労はつきものだが、理念のようなものはそういうところから切り離して疲れを帯びてしまわないように気をつけること、それが大事だと言っています。これはなかなか難しいことで、疲れていると自分の考えが揺らぐことは往々にしてあると思うのですが、理念はそことは一段違うところにおいてキラキラと輝かせておかないといけないということだと思います。素晴らしいメッセージというものは、一度発してしまえば輝き続けることができるものと言い換えることもできるでしょう。

20191013

-「社会批評性を持つことのダサさ」に息ができなくなって、「疲弊で眼に映るすべてのものに興味がなくなってから」がモノづくりの時間の始まりだと思い始めた話-

ここは社会批評性を含んだアート作品に対する忌避のようなことが言われていました。ソーシャルアクション風アートという言い方もしています。テクノロジーを濫用したらGAFAのようなものが生まれて多くの人は不幸になったみたいなことをアートで表現するとかそういうのが嫌みたいで、そういうものに興味がなくなってからがスタートだと言っています。

自分はアートを生み出せるタイプではないのでアートの世界で否定される内容なのかどうかは正直わかりませんでしたが、テクノロジーの濫用を非難する次のステージにわくわくするものが待っているような気はします。わくわくしないから人は批判的になってしまうようなところはあると思います。テクノロジーだけに執着するのはよくないですが、テクノロジーとの距離を狭めてよく見て考えて見えてくるものを待つというのは空虚な論争にふけったりろくに理解しないで批判するよりは正しいあり方だと思います。

コロナ後の内容は面白くないと書きましたがそれはコロナ前に比べてということであってつまらないという意味ではないです。どのように表現していったらいいかということについて具体的に考えている以下の部分はとても秀逸です。

20200419

-マスが動けない社内をどう考えるか。ーーー

クラスタ型でいることのメリットは、密密密な一体感やエンターテインメント感を楽しめることだったと思う。流行に乗っている感覚とか待ち行列やムーブメントの一部になっている感覚にも近いかもしれない。グリッド型の社会は時空間分割されているので一体感はないが、カスタム性の高い社会だ。このグリッド型社会にデジタルが偏在するのが今の状態かもしれない。

-

抜粋が難しかったのだがコロナ社会においては以下のように分類されるはずですが、移動に関する大きな制限を課されたエコノミークラス(マス)向けとなる2,3の在り方はもっと改善の余地があるということを言っていいます。

1.ファーストクラス向けに超少人数のリアルなサービス

2.エコノミークラス向けの仕切り壁、マスク必須のグリッド型サービス

3.オンライン(デジタル)を使った不特定多数・リビング向けサービス

そしてコロナ後、世の中は一斉に3へ舵を切りましたが、それによりイベントは祝祭性を失い、日常の一部に組み込まれてしまったということが納得の分析でした。逆にいうと3のようなイベントにおいて祝祭性を演出できれば大きな成功となるということでしょう。自分はそこについては「参加している感覚」が重要だと思っています。ホストが話し続けるタイプのイベントはホストに希少性があれば成り立つがそれはもはやイベントではないでしょう。参加者はイベントに一体感を求めます。オンラインの空間であってもそこに皆が集まってきたという感覚を得られるような仕掛けがあれば祝祭そのものとならなくても特別な感情を起こさせることができるはずです。

Posted by ブクログ

noteの連載を抜粋、加筆修正したもの。

ウェブで読むよりもゆっくりと、咀嚼しながら読みたくて購入。

コロナ禍継続中の今読むからこそ感じられるものがあり、自分の在り方を見直すことができる。

先が見えない中で刻々と変化していく生活と世の中をどう捉え、どう思考するかを自分で決めるための思考の見本集のような本。

落合さんの思考を辿らせてもらうことで、見えなかった視点でものごとを見せてもらえる。

●SNSの炎上について(p42〜)

情報発信とそれにまつわる人々の構図と解説がわかりやすい。モヤっとするツイートに感じる違和感の出どころの分類ができて腹落ちした。

●伝えることについて(p94〜)

「できるだけ包み隠さず、変な変換を入れず、自分の中では最大限わかりやすいが、最大公約数は取りに行かない。あえて薄めない。僕が言われてわかる事は僕より賢い人は言われずともわかることであって、お客さんをナメてはいけない、と思いながら。」(p95)

わかりやすく簡略化することでこぼれ落ちる繊細な部分をどう扱うか悩むときに、指針となるような言葉だ。

●チームについて(p250〜)

「自分より優秀な人としか仕事しない/採用しない/チームを組まないと決めている。」

「ついつい自分でやってしまいたくなるタイプである自分にとって何を人とコラボするのか、何を任せるのかと言う選択においてとても重要」(p250)

Posted by ブクログ

この本を読むと自分の知識の無さ、ボキャブラリの無さを痛感した。そしてまた言葉を調べながらの読書の楽しさも感じた。

コンテクスト・パラダイム・マネタイズ・エコシステム・リテラシー、etc。

そのうえで、自分の内からでは出てこない、物事のとらえ方・視座の違いに憧れをもった

Posted by ブクログ

落合さんのnoteを加筆修正してまとめた本。圧倒的に読みやすいのは小話として差し込まれている海外でケータイをUber に置いてきてなんとか乗り切る話です。

が、それ以外も全部が全部理解できるわけではないけれどなるべく平易に表現してくれていると感じます(注釈も多いですし、デジタルネイチャーについて色々なところで使用した説明を引用して説明してくれるところもあります)

1話1話も短いので、少しずつ噛み砕きながら読むことをお勧めします。

個人的には第6章、ウィズコロナで日常を生きている落合さんが考えていることを覗けたのは面白かったです。

Posted by ブクログ

落合氏の本の中で1番理解しやすいと思った。

私自身も自分が腐ってしまわぬように、何かをやめてみたり、知的好奇心に刺激を与える事を常に追い求めて社会貢献に結びつけたい。

Posted by ブクログ

面白かった。こういうことを考えながら生きている方なのだな…と。日記みたいな。その日にあったことを書くんじゃなくて、その時考えたことを書き連ねていくような。

デジタルネイチャーについてはその言葉くらいしか知らなくて、どういう意味なのかも知ろうともしなかったけれど、魔法の世紀から読んでみようかなと興味が沸いた。

「忙しいのに暇だよね」が一番印象的だったかな。

そんなん言われたい…というかそういう余裕ってどうやったら出るのかな?という一つの可能性を見た。私はあんな高速では雑談できないと思うが。

写真も文章もキレイというか、なんか心地良くて読んでいて「忙しいのに暇」がなんとなくわかる気がした。これを読む限り落合さんって多分相当優しいというか、真面目でフラットな方なんじゃないかなと思った。メディアで見ていると顔色が悪いなと、いつも大丈夫なのか?思うが…本人がそのくらい疲労していたいということが分かった。それならまぁ…。

Posted by ブクログ

落合陽一氏のことは、たまに WEEKLY OCHIAI をみるくらいで詳しくは知らない。変わった人だなとは思っていたが、それと同時に社会が良くなるためにを常に考えている姿勢に好感を持っていた。最近彼の著書(本書)が出版されたと知り、興味をもったので読んでみた。

独特の文章で少し読むのに苦労したが、情報の密度が非常に濃くこんな文章を書く人がいるのかと驚いた。著者がどんなことを考えて研究やメディアへの露出を行っているのか僅かながら理解できた気がする。しかし、より理解を深めるには他の著作も読んでみる必要があると感じている。

私は睡眠を充分にとらないとダメなので、真似をすることは出来ないが落合氏の研究に取り組む姿勢は参考になった。

Posted by ブクログ

理解するのが難しくて、サラッと読んだ。

子どもたちをどう見ているのか、

そういう親視点は共感できる部分もあった。

サンフランシスコで、Uberにスマホを忘れてしまったドタバタ劇がおもしろかった。

Posted by ブクログ

落合陽一氏の著書。流し読みしたが、興味深いフレーズがいくつか存在する。

メッセージを異なるレイヤーに発することを意識していたり、ワンフレーズで表現できない博論はダメ、といった言葉に代表される、他の領域でも共通して言える内容も書かれており、参考になる。

Posted by ブクログ

著者自身の思考整理というが、実際は奥深く考えているはず。読者に思考の断片を理解できる形で説いている。

才能が傑出しているだけに、一般人とは頭の回転が何倍も違うのだろう。

それを出来るだけ分かりやすく伝えようとしてくれている所で、著者の心根の優しさが文章から伝わってくる。

論理的に何かを伝えようというよりは、感情を伝えようとしてくれる点が嬉しい。

頭脳明晰な彼の言葉はどうしても論理的になりがちだし、使用する言葉自体が難しいので、解読するのは困難だが、一語一語丁寧に読み解けば思いが伝わってくる。

発したい主張を論理展開するよりも、この日々のエッセイ風な文章は、どちらかというと気の向くままだ。

だからこそ「こういう考え方もあるよな」「こう考えてきたか」などなど唸る部分が多かった。

著者は1987年生まれで、2023年時点では36歳になる年齢だ。

こんなに若いのに、自分自身が歳を重ねていくことを常に意識している。

私が若い時分は、自分が歳を取る未来なんて想像すら出来なかった。

氏は常に未来を意識して、若さ故の稚拙さも客観的に楽しみながら、老いて自分自身がレガシー化していくことを夢想している。

ついつい「人生何週目?」と思ってしまう。

50代の私よりも、充分な大人である。

氏も20代の頃は疲労困憊になりながら突っ走ってきたという。

何かに取り憑かれたようにも感じるくらい。

単純な「使命感」とも言い難い。とにかく全力で走り続けた。

誰でも若い時はそういう時期があるのだろうが、著者のそれは振り切れている。

「興味を持ち続ける」ということは、間違いなく才能なのだ。

研究者は当然にそういう部分を持ち合わせていないと、研究し続けること自体が難しいだろう。

モノになるか分からない研究なら尚更であるが、逆に言うとみんなが研究している分野については一番手柄を獲りづらいだろうから、戦略としては競合が少ない分野を研究することは正しいのかもしれない。

だからこそ、孤独でも戦い続ける精神力が必要だ。

そんな気持ちが所々で吐露されている本書は、読んでいて心地よい。

たまに出てくる図解も面白い。

これは頭に浮かんだ内容を、他人にも分かりやすいようにアウトプットしてくれているのだが、おそらく頭に浮かんだ内容のほんの一部分だけなのだろう。

図に描かれていない所で、著者がどれだけ思考を巡らせているか。

それでも読者に伝えようと、内容の全部ではなく、あくまで分かりやすいように図で記す。

文章で表現するよりも、図にした方が確かに分かりやすい。

図は情緒的ではなく、論理がハッキリしているから、思考の整理にはなる。

一方で氏の写真は極めて情緒的だし、芸術的だ。(そもそも彼はアーティストだ)

「ぬるぬるした表現が好き」という発言を聞いたことがあるが、その辺を狙っているのか、彼にとっては自然界自体がそう見えるのか。

物質は質量があるのに、写真や映像になるとそれはただの情報となり、質量は無くなってしまう。

その行為自体に儚さがあるという一方で、情報だけが転写された映像を見ても、人は何かを感じたり心が震える瞬間があったりする。

それが良い悪いの話ではなく、人間が作り出した人工物と自然界との行き来について、全体を通じてその心の動きだったりを表現し、それを見る人にも感じてほしいのかな、なんて思ってしまった。

天才の本意はどこまでいっても理解できないが、私自身ではそう感じたということだ。

「ワンセンテンスでオリジナリティを表現できない博論はダメ」とは氏の師匠の言葉か。

これは素敵な話だ。

論文に限らずに、様々なことに当てはまるのではないだろうか。

自分自身もだいぶ年齢を重ねたが、改めて自己のオリジナリティについて考える時がある。

これから未来をどうしていくかという戦略的なことを考える時もあれば、そもそも過去を改めて振り返ってみたりもある。

過去を悔いてもしょうがないことだが、単純に思い出してみるだけでも、心の浄化になったりもする。

わだかまりが吹っ切れていないと、反対にイライラするだけでもあるが、歳をとるとそういうことも減ってきた。

氏は忙し過ぎて忘れていることが多いため、写真など記録として残すのだそうだ。

これも一案ではある。

大体過去を思い出そうとしても、そんなに大したことを思い出せないものだ。

これは年齢を重ねるとつくづくそう感じてしまう。

逆に言うと、自分にとって大事でないことこそ忘れられずに覚えているというものかもしれない。

ふとした瞬間に過去のどうでもよい出来事を思い出した時に、そんなことを感じるのだ。

本書を読んで、自分自身を棚卸したり、断捨離したり、50代だからこそ必要なことがあるかもしれないと感じた。

そして、自分自身というアイデンティティというかオリジナリティについて考えてみる。

そういう時間こそが大事なのではないかと思う。

半歩先の未来はどうなるか分からないが、少なくとも前に歩き出しさえすれば、届く範囲なのは間違いない。

色々と考えてみながらも、その一歩一歩を大切に、歩みを踏み出し続けたいと思う。

(2023/7/19水)

Posted by ブクログ

半歩というよりも、半周先を走っている著者の頭の中を垣間見ることができる本。

直接的に参考になる部分は少ないが、普通の人とは違う感性に触れることができる。

Posted by ブクログ

言語感覚も半歩先へっていう本。

思考は言語から始まるので、この独特の言語感覚を持ってして独特の思考に至っているんだろうなー、と。

デジタルネイチャーが少しわかった気がする。

noteに書いた文章を編集した本。

Posted by ブクログ

著者の落合陽一さんは学問・アート・ビジネス等様々なジャンルでその多彩な才能を発揮している“旬な俊才”です。

本書のタイトルには「思考法」とあるので“HowTo本”的なイメージをもって表紙を開いたのですが、内容は予想していたものとは違っていました。全く正反対と言っていいでしょう。

本書で落合さんが開陳している“同時代・リアルタイムの先端思考”について行けたかというと、私には全く無理でした。本書の前に、何か一冊でも落合さんのまとまった著作を読んでおくべきでしたね。

Posted by ブクログ

著者は天才過ぎてついていけないときがある。

デジタルアートを語りだされると、私のボキャブラの少なさに嫌気が刺してしまう。

だけど、こういう人が未来を見ているのでしょうね。

Posted by ブクログ

思い込む力というのは没頭して何かにのめり込むという意味でも大切なのは改めて考えさせられた。何か画期的なアイデアら思考法を得られる内容というよりは、落合さん自身が過去の自分の思考を振り返っていま考え思うこと。が詰まった一冊。子供と接している部分が書かれているのは新鮮だった。

Posted by ブクログ

一時期ハイペースで本を出していたが、結構久々な落合陽一さんの作品。noteで連載の記事を加筆修正したもので、2019年~2020年にかけての落合さんの日常及び、その時々に感じた思考が語られた一冊。連載中にコロナ騒動が起こったので、2020年3月くらいから書く内容がコロナに合わせてガラッと変わっている。横文字が大量にあったりと、読むのは時間がかかると思う。海外でUberの中にスマホを忘れた話があったが、それが一番面白かった。