感情タグBEST3

Posted by ブクログ

2021-05-09

力作。人を殴り殺せるほど厚い文庫本だが、読み出したら止まらない。一見関係のなさそうな寄り道ばかりに見えて、それが1つに集約していくのには感動すら覚える。

そしてその集約先が、そのように読んでしまうことこそが問題であるという、冷徹な事実。考えさせられる。

あとがきにある、「読者たれ消費者になるな」という提言もなかなかに重い。

戦後の、国警と自治警の指揮系統の違いははじめて知ったし、司法省と内務省のせめぎあいもあらためて知ることが出来た。

そしてそれが今現在も明らかに影響を残していることにも思い至る。(本書では現在への影響についてはほぼ触れていない)

進化の無目的性を強調しつつも、より公正にという目的を志向した合議を提案するなど、自家中毒に陥っている部分もないことはないが、少なくともそこに自覚的な分信頼がおける。

いや、そのような読み方こそ、物語の形でしか理解ができない人間の特性に引きずられているのかもしれない。

暗いニュースに心を痛める善意の人々、身勝手な犯罪に怒りを覚える人々、世の中の出来事に実感を覚えられない人々、必読の書である。

Posted by ブクログ

人間の脳は、目の前の対象をそのまま受け入れるのではなく、あらかじめ用意しているパターンに沿って物事を認識しようとする。あるいは、その場で簡単な因果関係をでっち上げ、それに固執する。対象を図式化して捉えようとして、却って真実から遠ざかってしまうことがあるのはこのためである。

元々、人類は生存競争に有利なように、このような認識能力を発達させてきた。五感から入ってくるすべての情報を受け入れてしまうと脳が処理しきれなくなるので、情報を絞って取り入れ、記憶などによってあらかじめ用意したパターンに沿って処理する。そうすることによって、瞬時に判断して危険を避けたりできるのである。特に狩猟採集時代は正確性よりも素早い判断が生死を別つのだから、これは正しい進化の結果である。パターンに縛られない脳を持つことは、ある意味、人間としてのまともな能力がないことになる。

その能力のために、目の前にある現実が見えなくなることもある。かと云って、何も考えずにどのような対象も脳に入れてしまえばいいというものでもない。そのような者は、洞察力などないものだ。

たとえば、鬱病は<自己欺瞞>脳力を失ったために起こるという説がある。実際に、鬱病患者は目の前の現実を、ありのまま正しく見ることができると、ローレンス・アロイとリン・エイブラムソンの心理実験によって証明されている。しかし、それは時に自ら死を選ぶほどの苦痛を伴うことにもなる。鬱病から全快すると<自己欺瞞>が戻って自分自身の姿をありのまま正しく見ることができなくなると、これまたピーター・レウィンソンの心理実験によって証明されている。日常生活をつつがなく送るためにはある程度の<自己欺瞞>は必要で、いかに制御するかが問題となる。

ちなみに、狩猟採集時代の人間はリスクに臆病なだけでは獲物を捕ることができず飢え死にしてしまうので、正常な者は恐怖を感じるギリギリのところまで危険を冒すように、自然淘汰によって性格づけられている。その本能が消えていない現代人も恐怖が足りないと退屈し、サスペンス映画を観たりジェットコースターに乗ったりして、無意味に適度な恐怖を得ることで満足感を覚える。

<サイコパス>は最初から恐怖心がないので、常に堪えられないほど退屈し、再現なく自らを危険にさらす。彼らが利益のない快楽殺人を犯したり、独裁者となって無謀な戦争を仕掛けたり、<サイコパス>的経営者が利益だけでなく無闇にリスクそのものを追い求めてバブル崩壊や金融危機を招くなど、わざわざ自滅への道を突き進むのは、ブレーキが壊れた状態でアクセルを踏む本能だけが暴走するからだ。このようなリスク感覚に根本的欠陥を持つ者は早い段階で失敗して消え去ることがほとんどなのだが、千人や万人にひとりは確率的に偶然成功してしまい、それでも退屈に堪えられずさらなるリスクに挑むため社会全体を巻き込んで破滅させてしまうのである。

Posted by ブクログ

道徳感情が冤罪の要因であるという分析や、それを導く過程で歴史を辿っていくのは、とても面白かった。

ただ、13章の認知バイアスの克服を巡る話では、それらしいことを言っているだけという印象が残った。

Posted by ブクログ

進化心理学・政治・憲法・裁判制度・経済・確率論・宗教・・・等様々な切り口から冤罪の原因に迫る書。正に迷宮。面白かったが情報量が多すぎて頭の中の整理がつかない。再読必死。

Posted by ブクログ

冤罪がなぜ発生するのか、その原因は道徳感情にあったというのが本書の結論である。人間は進化の過程で互恵性に基づく集団を組成することで生き延びてきた。その過程では、互恵性のルールから逸脱する者が排除される。結果、逸脱者を排除するために人間の思考には、”我々の社会とはこうあるべき”という道徳感情が次第に形成され、排除されるものへの敵視とつながる。この道徳感情が暴走した結果、”あいつが犯罪を起こしたに違いない”というイメージが肥大化し、冤罪が生まれるーこれが本書で著者が主張する冤罪発生のメカニズムである。

とはいいながら、本書の面白さはこの結論の妥当性にあるのではなく、冤罪の原因を巡る過程において、日本の近現代史の掘り起こしとも言うべき、膨大な知の大海を読者は目の当たりにさせられる。

本書の起点は、1950年に静岡県で発生した二俣事件という連続殺人事件が実は冤罪であった、という話からスタートする。実は、この冤罪を生み出した刑事は、同じように他3つの冤罪に関与しており、一時期は難事件を解決したスターとして取り上げられるも、暴力と自白強要によって冤罪を生み出した点が断罪され、最後は自主退職を余儀なくされ、その2ヶ月後に死去する。

なぜ4つの冤罪事件が1人の刑事によって生み出されたのか、という謎を解くために、著者は膨大な一次情報を丹念に拾っていく。その過程で、戦前の内務省の強大すぎる権力への他省庁との闘争、ベイズ統計学を鑑識に持ち込んだことによる不確実な捜査など、様々なイシューが展開される。

この多様なイシューの展開は、異様な魅力に溢れており、”怪著”と言うにふさわしい出来栄え。こんな不思議な本にはなかなか出会えないと思ったし、冤罪を巡ってここまで話を広げられる著者の発想力には感嘆させられた。

Posted by ブクログ

政治関係の件など少し冗長なところがあると思いつつも面白く読んでいたのに、後書きのやたら卑屈な異端だとか立派な専門書を参照しろだので白けてしまった。謙遜だとしても序章に書くならともかく500頁超を読んだ後で言ってくるなよと思ってしまった

Posted by ブクログ

読み始めると止まらなくなるくらい引き込まれてる内容だけど、途中で何の話なのかわからなくなるくらい、情報量が多いです。解説でも指摘されるけど白鯨や黒死館殺人事件と同様に奇書なんだと思えば

なんか妙に納得する内容というか構成です。

途中、甲賀三郎、江戸川乱歩、小酒井不木、大坪砂男の名前が出てきたりと探偵小説好きにはポイント高いです。

Posted by ブクログ

長すぎて、上下巻に分けてくれないとブックカバーに収まらない!

面白いけれど、ちょっとタイトルと内容にミスマッチがありすぎるのではないだろうか。

Posted by ブクログ

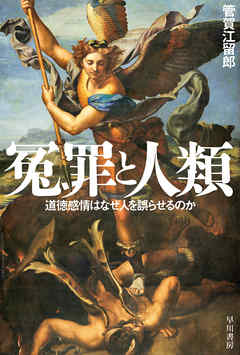

18歳の少年が死刑判決を受けたのち逆転無罪となった〈二俣事件〉をはじめ、戦後の静岡で続発した冤罪事件。その元凶が、“拷問王"紅林麻雄である。検事総長賞に輝いた名刑事はなぜ、証拠の捏造や自白の強要を繰り返したのか? アダム・スミスからベイズ統計学、進化心理学まで走査し辿りついたのは、〈道徳感情〉の恐るべき逆説だった! 事実を凝視することで昭和史=人類史を書き換え、人間本性を抉る怪著。

ものすごい熱量は感じられたが、結局、何がいいたいのかよくわからなかった。