感情タグBEST3

Posted by ブクログ

今とても評判のインド版少年探偵団の物語。インド小説というだけでも気になるけれど、ここ数年、子どもが主人公の翻訳作品が続出していること、そのどれもが、例外なく読んで後悔のない優れた作品であること、などの事情を考えるに、非英語圏諸国の小説も、英語版・日本語版翻訳へと推進力がついてきたのかもしれない。だとしたら読書の楽しみが隅々まで広がってくれて大変有難い。

それにしても、今のインドと言えばコロナ。インド株の急激な拡大に国家的危機が拡散しているのではないかと恐怖を覚える現在。本書はその少し前の時代なのだが、コロナがなかろうと、インドのカーストの底辺にはこんなにも深い闇が広がっているのか驚きあきれる一冊になっている。

一部の富裕層を支える多くの貧困層。その最底辺のスラムに生きる子どもたちの日々を、これほど具体的に描いた作品は、これまで読んだことがない。このスマホの時代におけるインドの貧困層のスラムの実態について、ぼくは読んだことも聴いたこともない。

この本では9歳の男の子の、ほぼ純粋かつ多感な眼を通して、ぼくらは知ることができる。大人の眼ではなく、純粋で何でも好奇心に変えてしまう子どもから見る世界だからこそ、貧困層の最底辺の街でさえまるでドリームランドみたいに見えてくる。何もかもが子どもの眼には、好奇心を掻き立てる材料となる。子どもの生命力やたくましさに代われるものなんてこの世にはないんだ、と言わんばかりに。そう、主題は残酷であれ、読んでいてどこか救いのある小説なのである。

とは言え、本書では「インドでは1日に180人の子どもが行方不明になる」という帯のキャッチフレーズが示す事実の怖さを含め、ぼくらは改めてインド・ノワールの現実にも踏み込むことになる。

実は日本でも年間1,200人の子どもが行方不明になっているそうである。子どもに限らなければ年間8万人が姿を消しているそうである。某プロ野球コーチが行方不明になって騒がれたような最近の事件は、ほんの8万分の1の例にしか過ぎないわけだ。

日本では毎日3~4人の子供が、インドでは毎日180人の子供が行方不明になっているのだそうだ。これだけでも驚愕の数字だ。こうなるとこの小説で描かれた、姿を消してしまう子どもたちというのは全然架空の話でも何でもなく、当たり前の現実なのだ。でもそのことをぼくたちは知っているだろうか? いや、知らない。そういう過酷なリアルな現象に向き合って、地球規模で人間の環ということを考えることも大切なのではないだろうか。

裏には当然犯罪組織の存在が考えられる。腎臓を取り出して売る? 性の奴隷として売る? 不要であれば殺し、ゴミ捨て場に投げ捨てる? それは眼をつぶりたくなるほど過酷な、しかし現実に想像可能な出来事だ。だから本書のような物語は必要なのだ。現実の投影。闘い究明すること。必要とされる魂を救済すること。

本書での我らが少年探偵団を構成するのは、主人公のジャイとムスリムのファイズ、リーダーシップを感じさせる出来の良い少女パリ、あまり役に立たないが鼻と食欲だけは一人前の野良犬サモサ。こんな楽しい子ども世界のフィルターを通したインドの過酷、それに対する力強い生命力。ムスリムのファイズは、ヒンズーとの軋轢に晒されても不思議はないのだが、大人たちが持つヘイトを彼らは持たない。彼らの前には、人間を区別したり争わせたりする宗教的対立はただのクエスチョンマークに過ぎない。子どもたちの別れはとても切ない。

読んでいるうちに悲しくも明るく、そして夢中になれた作品がまた一つ。子ども小説全盛の現在の世界的エンタメ・ブームは、何とも嬉しくたくましい。このまま子どもたちの感性でミステリも席捲してしまってほしいくらいである。

Posted by ブクログ

読み終えるのにとても時間を要した。

インドの固有名詞などになかなか慣れないせいもあるかもしれない。

内容は、少年(子供)たちが活躍する話しかと思ったら、なかなか重い、インドの社会問題を描いたものだった。

インドという国に漠然と抱いていた印象以上に、現実は恐ろしいようだ。

Posted by ブクログ

インドのスラム街を舞台とした少年探偵ミステリー。インドのお話をきちんと読んだの初めてだったのですごい色々びっくりした。衛生状態めちゃくちゃ悪い。治安も悪い。とにかくひどい。このことを知れただけでも貴重な本

9歳の少年ジャイの目線で物語が進むんだけど、合間に入る三人称の物語がキツい。訳者さんのあとがきでもあるけど、作者のジャーナリストとしての視線がすごい反映されていて読んでいて苦しくなる。

でも、ジャイの視点は明るくて元気で、なんかまたそれがキツいよなぁ。

いやぁ、すごい物語だわ。

Posted by ブクログ

ハヤカワミステリー文庫から出版されていること、エドガー賞の候補作、タイトル…それでもあえて先に言っておく重要な感想は、この小説は所謂ミステリー小説ではないってこと。そこを大きく期待してしまうと「で、オチは?」とのたまう無粋関西人のような感想を持ってしまうと思う。

既定のジャンル枠にとらわれず、現代インドのスラムの闇も病みも汚れをも、子供目線で照らしつける小説とだけ頭の隅に置いて読めば、この本にどっぷり嵌れると思う。

行方不明となった同級生を探す、無邪気な少年探偵団たちが次第に自信を失い、世界の無情にさらされ、ついには「僕はもう探偵じゃないから…」と言わせてしまう、なんともニヒルな成長譚。

描かれる背景には、カースト制度、宗教対立、貧困格差、衛生問題。スラム街のトイレは共同で(駅じゃなく各戸にトイレがない)朝は行列ができ、その待ち時間に人々はスマホを観る。そんな今のインド風景のリアルさ。

別世界のことだと思えるかも知れないが、日本だって1日に数人の子供が行方不明になっていて、トイレで飯を食う子がいたり、公衆トイレで不倫する芸能人の話題で視聴率が稼げる、そんな貧しさもすぐ目の前にある。もっと直視しないといけないと思う。

スラムであっても、大人たちが暗い世情を嘆いても、物語の中の子供たちは明るくしたたかに生きている。それが救いで読める本作。日本にもこんな子供たちがいれば未来はきっと明るいんだろうけど…この国って少子やねんなぁ。

Posted by ブクログ

インドでは毎日180人もの子どもが行方不明になる。年間ではない。月間でもない。毎日である。その衝撃的な事実を基に、元ジャーナリストである著者が書いたのが本作。

雑多で混沌に満ちたインドのスラム社会を、探偵に憧れる少年ジャイの視点からリアルに、時にコミカルに描いた話題の作品である。作家の深緑野分さんがTwitterでべた褒めしているのを見て手にした。

主人公ジャイをはじめ、優等生の女の子パリやムスリムの少年ファイズなど、スラムに生きる本作の子どもは皆したたかで、たくましい。貧困問題、女性差別、宗教問題、そして誘拐事件…扱うテーマは複雑で重いが、暗くなり過ぎないのは、登場人物の彼らが希望を捨てていないからだろう。

とはいえ作中でジャイは少しずつ変わっていく。物語冒頭で持っていた根拠のない自信は、現実には何もできない自分を知ることで徐々に崩れる。大人になる過程で誰もが通る道筋だが、ジャイはかなりハードなステップを踏むことになる。

描かれるインド社会の現実も、物語の展開も、すべてが想像を超えていた。2021年のエドガー賞受賞作品。

Posted by ブクログ

刑事ドラマが大好きな少年ジャイが子供の失踪事件を追いかける。刑事ドラマの知識で事件を見たりする幼さや暮らしている地域で起こる失踪事件に対して思うことの怖さが徐々に増していく展開の面白さ。ジャイと友人たちとの探偵ごっこのようなものとそれを続けることで見えてくる現実。失踪事件がどんどん身近になってくるにつれて緊張感を増していく。インドの貧富の差や、暮らしに対する考え方、宗教、差別と様々な物語どんどん浮き彫りにされていく。ジャイが目にする現実が物語の中だけでありますようにと願いたくなるけれど世界で日本であることだと読み手も現実を見る。

Posted by ブクログ

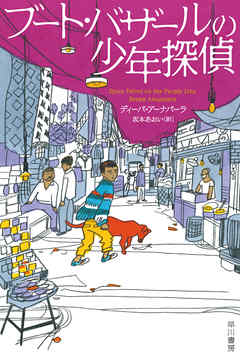

タイトルと表紙はかわいらしく、一見学生も読めそうな本、

しかしインド社会の闇をテーマに取り扱った、バリバリの社会派小説。

日本人からすると信じられないような、インドの子供達が直面するさまざま問題や堕落した警察事情が衝撃的。

Posted by ブクログ

スラムで起こった子供の連続失踪事件の真相を追い求めるべくテレビの探偵の真似事をする9歳の男の子の目線でインドの暗部が描かれています。といっても主人公は常に活発で腕白で、生き生きとした物語。ジャーナリストとして長年インドの貧困層の子供をとりまく教育問題などを取材していたというインド出身の作者による作品です。ミステリーというより9歳の男の子の冒険譚と言った方が良く、謎解きやサスペンスを求める人には物足りないと思いますが、インドのリアルを描く書き物として素晴らしい一作。

本筋とは関係ないが、多数の食べ物の名前が出てくる。画像検索しながら読み進めていったらインド料理屋に駆け込みたくなること間違いなし。

Posted by ブクログ

ミステリーという枠ではないことだけはまず。

インドのスラムに生きる子供視点で描かれる、リアリティーのある話。毎日180人もの子供が消えるインドの、日常とも言える話。ただただ悲しく、やるせない。

日本に住んでいては想像もできないような生活がこの本には詰まっている。あとがきにもあったが、そういった問題提起としての意味合いが強い。ニュースで出る数字の裏には、人の顔がある。まさにそういうことなのだ。

作品としては、子供視点なので思考、内容、セリフ回しに慣れるまではちょっと読みにくいかもしれない。最初からその姿勢でいけば問題ないだろう。

Posted by ブクログ

あとがきにあった作者が伝えたかったものは、子どもたちの日常描写からよく伝わってきた。宗教上の対立、リンチ、誘拐、貧困など社会の様々な問題が子どもの視点を通して語られる。元気でちょっと生意気な子どもたち自身も、ときに無意識に差別をしてしまっていることも。

最終的にミステリーの謎が解けるのかと思っていたけど、解けないままなのが現実逃避をさせない感じだった。実際に警察が本気で捜査を全うするまで、毎日消える180人の子どもたちの行方はわからないままなんだと思う。

最近は早川書房の海外文学を通して英米以外の国の人々を描いた作品に触れることで、自分が知らなかった世界について知ることができて勉強になってる。

Posted by ブクログ

平積みにされていたのでなんとなく手に取りました。

主人公が本当に8歳だか9歳の子供の思考と言動で、作者さんすごいなって思いました。子供特有の、テレビのまねっこやら、自分の周囲の狭い世界の中で容疑者を特定したりとか、大人たちの噂話を何も考えずに口に出しちゃったりとか、移り気で一つの事に集中できないところとか、子供ってそうだよねぇというのを大人が書けるのがすごいな、と読んでいて思いました。その分、きちんとした捜査が出来るはずもないのでお話は遅々として進まないんですけどね(笑)

インドでは毎日約180人の子供が行方不明になる、と帯に書かれてましたが、犯罪に巻き込まれて命を落とす子も多いんだろうなぁ。貧民層の子供の事件など警察はきちんとした捜査もしない、というのもつらい。実際、そうなんだろうなぁ。

そして文中に挟まれる子供の主張が、大人の理不尽や世界の不条理を指摘していて、いちいち頷ける感じでつらい。親からの暴力や、弟妹の面倒やら、家事の手伝いやら。保護が無いと生活できない分子供って辛いなって改めて思いました。

色々重たいテーマなのですが、主人公は基本的に能天気で明るいので救われる感じでした。