感情タグBEST3

Posted by ブクログ

欠けているものをあらたにつくり出さなければならないという発想(日本の教育施策における演繹的思考の特徴)から入り,「変化の激しい,先行き不透明な,厳しい時代」の到来というもっともらしい指摘をいったん受け入れてしまえば,そのための改革が,その実効性の問題に目を向けずとも受け入れられ続けてきたとの批判。

現場で働く人間として,ここは耳が痛い。自分がここを批判して何になるのかという葛藤は確かに存在し,でも苦しくなっていく現場を前に納得しかない。多くの教育関係者に読まれるべき1冊。

Posted by ブクログ

いつもながら読み込むのはちょっと難しいんだけど、はっきり分かったのは、コロナ後の教育は、もともと変革の流れができていたけどそれを後押しするように、変わるということだ。そしてそれはピンチだけどチャンスでもある。教育政策が突きつけてきているエセ演繹的な、理想を掲げて装飾した改革を受け取るのではなく、自ら帰納的に思考することが必要だ。

私のこれまでの関心としては、大学のあり方についての章が大変勉強になった。私が大学入学後からモヤモヤしながら追究してきたことは、日本型大学教育への不満から発していたもので、その解決には学生時代に他国の大学教育を受ければよかったのだということだ。定年退職したら、大学に学びに行きたいな。

Posted by ブクログ

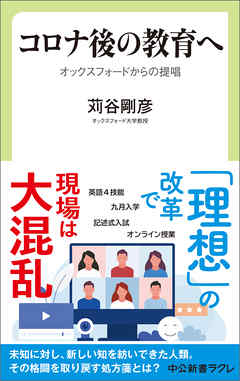

<目次>

はじめに 教育改革神話を解体する

第1章 日本型教育改革の習性(くせ)

第2章 入試改革、グローバル化~大学大混乱を超えて

第3章 人文科学の可能性

第4章 教育論議クロニクル…2016~2020年

終章 コロナ渦中の教育論

<内容>

目に鱗の内容だった。特に第1章。文科省が(中教審が)掲げて、押し付けてくる(教員になった当初は「目標」という感じだったが、近年は「法令順守」と言われる)指導要領は、「エセ演繹」なのだと。演繹から、その理論から具体的な実証をしなければならないが、指導要領改訂のたびに「何が変わったか」を示すものに、実証した根拠が見られないと。「観念的」で「ふんわりとした」ものを出してきて、「証拠」であると言い張っているが、その根拠が示されたことはないと。現場にいて、常に「なぜ変えるのだろうか?」とモヤモヤしつつ、努力をしてきたのだが、文科省は何もわかっていない。外部の政治的プレッシャーや経済界の要望、だけがその依り代だったのだ。終章にあるように、「コロナ禍下」「アフターコロナ」において、またしても教員を置き去りにする「改正(改悪)」が進みそうだ。「ICT化」というもので。文科省が言う、「教員が楽にあること」が全くないことを現場はわかっている。「こうすれば楽になります」の「こうすれば」の部分を何も示していないからだ。また、Edtech企業が、「ブラックボックス化」した機器を売りまくることも予想できる。それが現場に何の便宜も図らないことも。