感情タグBEST3

Posted by ブクログ

作家を目指している少女と天才数学少女が推理小説を通じて関係を深めていくお話です。作中作が何個か登場し、文学少女はミステリ的な観点から、数学少女は数学らしく型に当てはめて推理をしていく様子はこれまで推理小説を読んでいく上で気にしたことがなかった視点を与えてくれました。犯人当てゲームという非日常と主人公たちの世界という日常の切り替えといった点も驚くほど上手くてお気に入りの一冊になりました。

この作家さんの作品は初めて読んだのですが、3作目だそうで、本作の主人公が以前にも登場しているのでそちらも読もうと思っています。ただ、ここから読んでも特に問題は無かったです。

Posted by ブクログ

“数学”が物語に組み込まれたミステリ小説。ミステリ好き・数学好き必読。第一話『連続体仮説』における韓采蘆の論理的推理は圧巻。数学者・カントールの『数学の本質はその自由性にある』という言葉は、そのまま推理小説にも当てはまるもので、数学と推理小説はとても似ている。

Posted by ブクログ

推理小説を数学を用いて読み解いたり、数学を推理小説に置き換えて説明したりしていて、一見関係無さそうな数学と推理小説の類似性を感じられて面白かったです。

私は推理小説を全然読んでいないので〈後期クイーン的問題〉やヴァン・ダイン等は分からないのですが、今作を通じて推理小説の自由さや難解さを垣間見た気がします。

特に4話の犯人当てで、解答が複数存在すると宣言し、参加した人達が皆、違う答えに行き着いた処が推理小説の可能性を感じました。

また、1話で陸秋槎と韓釆蘆が無矛盾性と完全性を話していながら、4話では解答が唯一では無いとする事でフェア・プレイを保っていたのも印象的です。無矛盾性と完全性が無くても成り立つのは、推理小説だからであり、現実の事件では無いからこそ可能な手法だと感じました。

陸秋槎と韓釆蘆が推理小説と数学の話をしながら段々と仲良くなっていくのを見るのが楽しく、ずっと見ていたいと思ってしまいました。大学進学を期にこの2人や陳姝琳の関係がどう変わっていってしまうのか、少し不安に感じつつも変わらず仲良くしてほしいと思っています。

Posted by ブクログ

今年のこのミスで知って気になったので読んでみた。

華文ミステリははじめてで、思ったより読みやすくて驚いた。数学の難しいことはわからないが、純粋にミステリとして楽しく読めたし、麻耶雄嵩的なおもしろさがあるとこも高評価したくなる。ただ、最終話がやや尻切れとんぼに終わったので、もう一話ほしかった気もする。

Posted by ブクログ

数学の天才である女子高生の韓采蘆(かんさいろ)が探偵のような立場で事件を解決する。登場人物の陸秋槎(りくしゅうさ)は推理小説好きで犯人当て小説を校内誌に発表するような女子高生。秋槎などが書いた小説の犯人を数学的手法で犯人を特定する。数学と推理の相性の良さに感服した。学校では習わないような数学の知識が使われることはあるが、采蘆が話すのは文系の人々に向けてなので、解説も分かりやすい。数学好きなら論理の穴を探してみるのもよい、数学嫌いな方は新しい推理手法として小説を読むのもよい。

中華ミステリーの秀作!

中国人ミステリー作家による数学系推理シリーズ。文学少女の方は普通の女子高生よりだが、数学少女は教授然とした口ぶりでキャラがやや濃い。主人公の陽キャな親友も交えて、三角関係百合風味となる。

ダークな雰囲気の著作が多いと聞く作者だが、この小説に関しては明るめで万人受け要素が強い。ただし、数学に詳しい方がより楽しめるかも。

Posted by ブクログ

自作の推理小説を用いた犯人当てゲームを、ガチの数学理論を用いて答えを導き出す、唯一無二のミステリ作品。面白いのが、各短編いずれも「自作小説を読む→数学で紐解く→実際に事件が起こる→現実はそんなに簡単ではない」という流れになっていることで、モヤモヤが残る作品もあったのですが、トータルで見ると新鮮な驚きが多く、とても楽しく読むことができました。数学の専門知識がないので数学パートはさっぱり理解できないのですが、実際の事件を交えて実例が明示されるので、理解の助けになっていることも良かったですね。

Posted by ブクログ

犯人当て小説を書いている主人公の陸秋槎が自身の小説がフェアかどうかを数学の天才である韓采蘆に確認してもらいにいき、仲良くなる物語。

作中作とそれに対しての批評が数学を交えて語られ、現実でも事件が起こったりする。本格ミステリや百合の話を期待すると、現実の事件の解決方法や仲の進展具合のなさや描写の少なさに少し拍子抜けをくらうが、一人のミステリファンとしてはとても興味深い作品だった。数学が推理に説得力を与えていたり、ミステリが数学の複雑さを分かりやすく解説していたりと相互のバランスがちょうど良かった。

個人的には「フェルマー最後の事件」が好みだった。ただあまりジャンルに区分される物語ではないため、どういう人にだったら薦められるかと言われると困る作品だと思った。

Posted by ブクログ

初読み作家さん。数学とミステリの融合という点から井上真偽の「恋と禁忌の述語論理」を想起したが、本作のあとがきでもそれに触れられていて滾った。読み始めてから今作は麻耶雄嵩オマージュに溢れているという話を聞き、それで更に血圧を上げながら読み進めることとなったわけだが、内容は確かに麻耶先生オマージュらしくミステリとしては変化球といったところで、そのクセの強さを百合要素がマイルドに包んでいる。しかしその変化球からもミステリに対する真摯な愛が感じられる一冊だった。

Posted by ブクログ

華文本格ミステリということで、果たしてどんなミステリなのかと思っていたら、予想していた以上に、日本の本格ミステリを拗らせたような(いい意味で)ガチガチのメタ的な視点の入った本格ミステリでした。

収録作品は4編。それぞれに作中作があり、作中作と実際に起こる事件に、ミステリ好きの文学少女・陸秋槎と天才数学少女・韓采蘆が挑みます。

韓采蘆が数学の理論と交えて語るのは推理小説の矛盾や新たな視点。ミステリに唯一の正解なんてものがあるのか。トリックや犯人を指摘しないミステリは可能なのか。

いわゆる後期クイーン的問題を数学の理論に絡め、話は進んでいきます。正直数学理論については大概ついていけなかったのだけど、「数学とミステリ」

絶対不変の真実にたどり着くと思われがちなこの二つの類似点と限界を示しつつ、だからこそ改めてミステリというものは、どこまでも作者の自由が及ぶ無限の可能性があるということ。

そしてミステリには、まだまだいろいろな視点や切り取り方があるということを実証する、かなり実験的で通好みの作品に仕上がっているのではないかと思います。

後は天才数学少女の韓采蘆キャラクターが良かった。当初は奇人、冷徹、無感情の天才みたいなものを想像していたのだけど、読むごとに彼女の一面一面に愛着が湧いてくるし、陸秋槎とのやりとりも面白く、時にエモくも感じます。

少女たちのやり取りににやりとしつつも、でも一方でこの年代の少女の嫉妬心や独占心みたいなものも垣間見えて、個人的に心がヒヤリとする場面も。終わり方も作者のちょっとひねくれた感じが見られた気がします。

作者のあとがきを見ていると、相当日本の本格ミステリに影響を受けていることが分かります。そういう意味では、中国ならではの作品という印象は、中国SFと比べるとあまり受けなかったです。しかし日本の本格ミステリ感をより深化させるような作品が、中国から出てきたというのは、ミステリというものもグローバル化してきているのだな、と感じました。

Posted by ブクログ

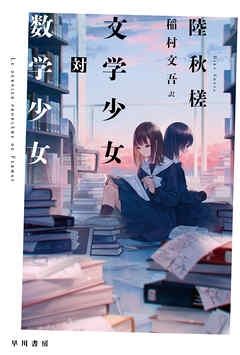

表紙が可愛いという理由だけで手に取ったら

なんと華文ミステリー。しかも本格。

自身が書いた推理小説に自信がない高校生・陸秋槎

(りくしゅうさ)は学校で数学の天才と有名な

韓采蘆(かんさいろ)にアドバイスを求めようとする、

すると采蘆は…。

全4篇、すべて作中作を読み解き(?)かつ

現実の問題も解決(?)していく物語。

なぜ(?)なのかというと、ミステリの超初心者読者

の私としては「なんで?」「それはアリなの?」

「どうしてそうなった?」「ところで○○は?」

と(?)の連続だったからです。

数学が分からなくても(いい意味で)浅く楽しく読めました。

数学が大好きなら深く楽しく読むことができそうです。

パズルの解き方を教えてもらうような読書、

中国の(たぶんちょっとお金持ち)学生さんの

生活も体験できました。

*************************************

中国は学生服というとジャージが一般的だそうで

この表紙のセーラー服はとても珍しいのでは

ないでしょうか。

Posted by ブクログ

文学少女“陸秋槎”と数学少女でミステリと数学の話を四篇。ミステリの考え方、後期クイーン的問題に対する、現実的で数学的なアプローチは読んでいてなるほどなぁと感心してしまった。話にしても日常の謎もあり、しかし殺人もあり…と読み飽きない。同作者の「雪が白いとき、かつそのときに限り」はまだ読めていないので、それも読みたい。

Posted by ブクログ

――

Das Wesen die Detektivgeschichte liegt gerade in ihrer Freiheit.

青春百合小説に擬態しているものの、その実体は数学×ミステリ論を元に後期クイーン的問題を中心としたミステリの不自由さに真っ向から挑んだ論文的作品。うわぁなんだこれ!

不完全で不自由で自由なその論点は、確かに青春の証明不可能性と通じるところがあるのかもしれない。

数学は基礎の基礎で逃げ出した自分にも、その仕組みは理解できるくらいにそれぞれの数学的要素が語られているのが凄い。数学愛もミステリ愛もなきゃできないなぁ。

数学者というか数学愛好家というのも、そこらのミステリマニアと一緒で、数学というものの不完全さが愛おしくて数学とずぶずぶなんだろうなぁ、って。

クラシカルなゲームを縛りプレイしてずっと楽しんでいる感じが、いちばん近いのかもしれないとか、失礼なことを思っている。

真犯人が追い詰められると自白するのも、その精神からきてるのかもしれない。

推理小説の本質はその自由にある、

und Die Anziehungskraft die liegt gerade in ihrer Beschrankung.

自縄自縛、ということばがよく似合う。だから好きなのかな? ☆3.8

Posted by ブクログ

この作者の本を読むのは三冊目。これも百合要素あり。

推理作家になりたい女子高生(作者♂と同名)と友達のいない数学の天才少女が主人公の華文青春ミステリー。四つの短編からなる連作集で、作中に「犯人当て」のエピソードがあり、そこが面白い。 数学なんて苦手という人は、難しく考えずに読むこと。

ただし、中国人の名前に馴染みがないので、男女の区別とかよくわからない。「秋槎」は男女ともに使われる名なのでしょうか? 例によって登場人物表が挟みこまれているのだが、性別も表記してほしい。

Posted by ブクログ

華文ミステリーですが、あとがきによるとこの作者は、1988年生まれで、日本のミステリーを読んで育った作家のようです。

影響を受けた作家として、法月倫太郎、氷川透、麻耶雄嵩、三津田信三、柄谷行人、井上真偽、綾辻行人、米澤穂信他、現代人気作家の名が挙げられていました。

「ガール・ミーツ・ガール」の物語ということを除くと、派手な事件はなく、日常の謎的なゆるい展開です。

ミステリー好きで犯人当て小説を書く女子高生陸秋槎と同級生で数学の天才少女韓采蘆が主人公です。

秋槎の語る物語の犯人を采蘆が推理します。

第一話 連続体仮設

第二話 フェルマー最後の事件

第三話 不動点定理

第四話 グランディ級数

のうち、四話ではとうとう本物の殺人事件が起こりますが、本格推理の短編集なので、ストーリーの説明は難しいです。

最初の二話はなんとか意味がわかりましたが、後の二話は理解が難しかったです。

本格推理や数学は大の苦手なので、私にはちょっとハードルが高かったようです。

Posted by ブクログ

後期クイーン的問題と真っ向から切り結ぶメタミステリの短編集。もっとてらいのないパズラーだと思い込んでいたのだけれど、えらく屈折している。その手の議論にあまり関心のない向きには、(ミステリとしては)少し退屈だが、代わりに炸裂する百合感が興味深い。さすがに「アステリズムに花束を」への参加を「強要」したと作者本人が明言するだけのことはあるか。

Posted by ブクログ

途中まで読んでから、作者が中国の人だということに気づいた。日本の作家だとばかり思い込んでいて、登場人物が全部中国名なのは何かの趣向かなと思っていた。翻訳が自然だったからか。

「後期クイーン問題」を意識した内容で、それに数学のトピックをからめた短編4話。どちらの趣向もあまり好みではなかった。ミステリーに数学を強く関連づけようとすると、数学の好きな人間にとってはどうしてもわざとらしくなってしまう。しかしあくまで好みに合わなかったというだけで、何か批判したいわけではない。

「あとがき」では、作者が日本のミステリー作家をものすごくリスペクトしているのが印象に残った。

Posted by ブクログ

ミステリ好きですが謎解きは苦手です。ロジックが面倒くさくて。ましてや数学となると更に思考が追いつかない世界ですが、無理せず女子たちの会話を楽しみました。

Posted by ブクログ

1,2年前に、本屋さんで表紙が目に入り、好みドンピシャで購入。

この本も、普通の小説だと思ってたのにミステリだったパターン。笑

中国の小説は初めて読んだけど、結構好きだった。国の情勢とか、文化とかの違いが少しにじみ出てて面白かった。

キャラクター設定が良くて、楽しみながら読めた。

陸秋槎さんの作品は、百合を匂わせている作風らしい。百合は全然読んだことがなかったので興味深く感じた。(作者の陸さんは男性らしい)

数学と文学(本格ミステリ)、読む前は全く正反対のジャンルだと感じていたのに、読んでいるうちに共通点がバンバンでてきて、すごく興味をもったし面白かった。

どちらも少女2人が精通しているので、中途半端な知識ではなくて、そこがまた良かった。

数学もミステリも、そこまで好きじゃなかったし、興味を持っているジャンルじゃなかったので、この作品がきっかけで興味を持てて嬉しく思う。

あとがきと解説はあまり読めてないので、読みたくなったら読もうと思う。研究的な文章がのっていた。

Posted by ブクログ

SL 2022.2.2-2022.2.4

華文青春本格ミステリ

本格ミステリ

日本の作家へのオマージュ

百合要素

どれも知らないまま読んだけど、知らないままのほうが楽しめたかな。

キャラクタも作中作も面白かった。

Posted by ブクログ

ちょっとおもしろいのは実際の事件よりも文学少女が書く小説を舞台にしていたりするのが変わっていたし、そこに数学が絡むの良い。ただ、仕方ないけど、主人公が中国人なので名前がどうにも頭に入らなくて、なかなか乗り切れなかった。

これなら、名前をカタカナで表記してもらったほうが頭に入る。

Posted by ブクログ

数学の定理が重要な要素になるのだが、如何せん私の数学理解が追いつかない。

嫌いでは無いのに仲良くできない数学。

文学少女へと向けて平易に解説をしてくれているものの、そのレベルにも達せないわけで、つまりは定理と絡めて語られる推理の面白みやサゲの快感を十二分に味わえない致命的な事態に。

きちんと味わえない私の力不足…。

数学ううう…

Posted by ブクログ

読み始めて、しまった翻訳本だったとなった。というのはカタカナ名だとなかなか区別がつかずに苦労するからだが、本書は中国なので、登場人物の名前が振り仮名がついてない箇所では読めず、同様の混乱に。ただし、登場人物が多くは無いのですぐになれるのだが。

タイトルの数学と文学に惹かれて手にした。

過去の数学者のエピソードなども登場するが、この本のメインは推理小説を科学的に定義している?点にあると思う。今まで,そのような見方はしてこなかったが、過去に読んだ本で違和感を感じた推理などを振り返るに、なるほど納得。

Posted by ブクログ

登場人物の名前に馴染みがないので一致させるのに時間がかかったが、なかなかおもしろい話だった。

ミステリーではあるが、実際の事件を解決に導くようなものは多くなく、ミステリーのあり方というか、評論というか、数学との関連性など、推理小説を書く少女と数学の天才少女、その友人などが議論をしていくような話。

みんな頭の回転良すぎるので、読者として推理を楽しんでいくというよりは、外からの討論観戦のような感覚。

Posted by ブクログ

文学少女と数学少女。一見すると水と油のような関係に見える2人ではあるが、お互いの足りないところを補う関係が読んでいて微笑ましかった。

登場人物の名前が全員中国語なので、読む時に少し大変ではあったが、中国の文化や暮らしぶりが垣間見えて勉強になった部分もある。

物語の骨格になっているミステリー要素と数学。特に数学はフェルマーの最終定理や谷山志村予想が出てくるなど小説としては高度な話が出てくるが、それがうまく内容と結びついていてとても読みやすいと感じた。

Posted by ブクログ

連作短編4編。

劇中劇のように現実の事件の進行する中で、犯人当てミステリー小説も登場し、謎解きが2倍の二重構造。しかもその謎解きにはわかったようなわからない数学の公式や定理が登場し読者を煙に巻く。女子高校生の友情も魅力で三角関係風の雰囲気も面白かった。

Posted by ブクログ

作中作を数学的論法と絡めて展開する短編が4つ。解説で2氏が後期クイーン的問題について論じている。初華文ミステリで、好きではない系統だが、あと少しは読んでみようと思う。

Posted by ブクログ

するする読めたし、面白かった。ただし、連作短編として読むならば、個人的な好みからは外れる作品だった。

毎回作中作を題材に、様々な観点から推理方法を議論したり、解釈してみたりする様子は、読んでいて刺激を受けた。同じ題材で、こうも多様な謎解きができるんだなぁ、と思った。それのみならず、ミステリというジャンルに対して、どの話も違う角度から、かなり挑戦的な作品だったように思う。そこが非常に面白い点でもあったものの、結果として、斬新なアプローチを提示したにとどまっているように感じることがなくもない。つまり、きちんと「落ちた」と感じる話は少なく(=物語として不完全な感じがする)、あまつさえ犯人を提示しない話もある(=ミステリとして不完全な感じがする)。

また、ガール・ミーツ・ガールものとしても、趣味には合わなかった。確かにお互いに大事に思っている描写はあるものの、それがほとんど発展することはない。連作短編には、それぞれ独立した話ではありつつも、一本の太いストーリーが、或いは主軸となる人物の関係性が進展していくことを期待して読む場合が多いが、本書はそうした期待には応えてくれなかった。ガール・ミーツ・ガールとしてではなく、また純粋な短編集として、推理小説を好む人が読むのなら、かなり楽しめた作品であったと思う。

Posted by ブクログ

面白くないわけではないのだけれども…という感想。

犯人を捜せ、という命題に数学の公式を当てはめて推理するってのは面白そうだけど。まぁでも彼女が書いた文章以外の論理的根拠等は無しとして、犯人を当てるという事にしないと辻褄が合わないような?

最後はちょっと、うん。

親友が文学少女だけを連れて行っちゃうのはナンダカナな感じが。そんなんで良いのか?

Posted by ブクログ

「元年春之祭」が日本でもヒットした華文ミステリー作家 陸秋槎の短編集。

陸秋槎と同名の女子高生がワトスン役。同級生で数学の天才 韓采盧がホームズ役といったところか。

ただこの短編集の変なところは、各短編に作中作となる短編推理小説があり、その犯人探しと実際の作中人物の抱える問題の回答を推理するという事と、各短編が推理小説の抱える構造的な問題(解説で後期クイーン論として紹介されていたりしますが)をテーマにしたアンチ・ミステリーの形をとっている事、そしてそれらが数学の理論や歴史を絡めた内容になっていて、さらにそこにホームズ役とワトスン役が女子高生でちょっと百合要素も入っている、、、などなどの多くの設定、枠組みが重ね合わされている点。

個人的にはアンチ・ミステリーはミステリー好きには受けるかもしれないが、ミステリー初心者には「なにこれ?」となることが多いと思われ、小説の結末はアンチ・ミステリーらしい、つまりノーマルなミステリーとしては必ずしも犯人がわかって読者が爽快感を得られるというのとはほど遠いところにいるので、果たして受けるのだろうか?と心配になってしまう。

それでも重版されているというから受けているのでしょう。

まぁ個人的にはそれほど好きではないです。