感情タグBEST3

Posted by ブクログ

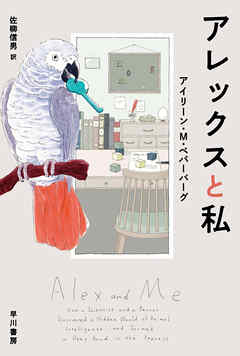

学界の偏見と定説に挑む、女性研究者の奮闘。頼りの相棒は、一羽のヨウム……面白くない訳がない。しかもノンフィクション。

与えられた課題を楽々こなす姿に、しだいにアレックスの想像を超える知性が明らかに。想定を次々に覆される著者の驚きと発見を追体験できます。そうして愛した仲間との、別れの耐えがたい悲しみも。

結びとなるのは、アレックスがもたらした自然観、新しい人間観。単なる研究報告の枠を超えて、アレックスの生涯を意味づけようとする真摯な筆致が感動を誘います。

Posted by ブクログ

発達心理学、認知心理学、動物行動学、様々な視点から読めるお話で大変面白かった。また、他の側面では、女性研究者の生きていく難しさにも触れるし、もちろんヨウムの愛らしさ、賢さなども知れて、とにかく面白いの一言。

人間至上主義の概念をとにかく否定し続け、あらゆる動物たちの可能性について考えさせられるとてもいい本。

Posted by ブクログ

鳥類のコミュニケーショ能力と認知を研究するアイリーンと、天才と呼ばれたヨウム、アレックスの実話。

アレックスの話というよりは、アイリーンの研究と研究人生がメインだったけれど、アイリーンの人生で、アレックスとの出会いがそれほど大きかったということでしょう。

アレックスは天才と言われていたけれど、果たして彼は天才だったのか。ヨウム、鳥類はもともと認知能力を持っているのではないか。それを我々が知らないだけで。

とりあえず「鳥頭」という悪口は成立しなくなりそう。小さい脳みそで、思考して、発語することができたのだもの。

「イイコデネ。アイラブユー」「アシタ クル?」

最後の言葉がどこまでも泣かせる。

Posted by ブクログ

鳥は家族(飼い主さん)の会話を聞いて

自然と言葉を覚えるんだろうなぁって思ってたけど

一体どんなプロセスを経てるんだろう…

ってすごく興味があった。

あとは…鳥の中でもヨウムが特に大好きだったから。

ヨウムって…知ってる人どれくらいいるかな。

グレーの羽に紅色の尾。

一年半くらい前に動物番組で

初めてヨウムを知ったけど

陽気に、好き勝手に(?)話す、歌う。

本当に賢いけど

完璧にすらすら話すわけじゃないから

それがまた可愛くて笑っちゃう。

優秀なアレックスもそう。

順調に訓練をこなしたかと思えば

機嫌を損ねて、アイリーンと口げんかをしたり。

印象的だったのは

研究をしていくうえでアイリーンが

アレックスに対して

決めていた彼女自身との約束。

この本の最初の数ページには

アレックスの写真も載っていて

読んでいるこちらまでさみしくなった。

動物とわたしたち人間は

そんなに変わらないし

意思や思考、感情があるのは人間だけというのは

あくまで人間側の解釈だと思う。

世界で一番有名で賢いと言われたアレックス。

さまざまな訓練を、繰り返し繰り返し行って

50の物体の名前をはじめ色、形、数を

どんどん覚えてバードブレイン(鳥頭)という言葉を根底から覆す。

まだまだ続くと思っていたアレックスとの時間。

その終わりは突然やってくる…。

そのとき、アレックスが発した言葉とその意味は

アイリーンだけじゃなく

この本を手にした読者たちに

ずっとずっと残る言葉だと思う。

Posted by ブクログ

オウムにどのくらいの知性があるのか?の研究に生涯を捧げてきたアメリカの研究者による著作.

アレックスと名付けたヨウムと行なった研究により,ヨウムには5歳児程度の知能(ただしコミュニケーション能力は2歳児程度)があることが明らかになる.脳みその大きさは胡桃大なのに?脳に大脳皮質も無いように見えるのに?

アメリカの研究者の厳しい環境については話には聞いているが,恐るべき競争社会だ.アレックスとテレビにも出演し,日本であればどっかの私学がホイホイとポストを用意してくれそうなものだが・・・

アレックス(や他のヨウム)との心温まるエピソードが綴られ,思わず吹き出してしまうエピソードも多いが,作者の研究に賭ける熱意には脱帽する.実はアレックスが死んだ場面からこの本は始まるのだが,その後,他のヨウムを使ってプロジェクトは今も進んでいるのだろうか?

Posted by ブクログ

アレックスに関しては、生前から動画などを見ていたので、その能力の高さには驚かなかった。

というか、動物を飼っている(という言い方も非常に不遜で嫌いだが)人は誰でも、彼らには我々同様感情があり、思考し、経験を蓄積して応用していることを知っているが、科学では「だってそう感じるもん」ということは許されず、繰り返し検証実験を行い、誰でも納得できる客観的データを蓄積することが必要である。

その大変な仕事に、果敢に挑戦した著者に頭が下がる。特にまだ欧米でさえ男尊女卑が強く、能力の高いことが証明出来る女性でも結婚や出産で退職するのが当然と考えられていた時代、動物は人間以下の存在、鳥が喋ってもそれは「オウム返し」してるだけ、と考えられていた時代にそれに挑戦したのである。

彼女の研究がいかにとんでもないと思われていたか、そのため研究者としては冷遇され続け、期限付雇用を繰り返し、最悪の状態のときは研究費も給与もなく、食べるにも事欠く有様だったことにショックを受ける。

アレックスの研究を支持する財団があったから何とか研究を続けていけた(生き物を室内で飼って研究しているのに、途中で投げ出すわけにはいかないこともあった)わけだが、その財団を支えてくれたのは、(もちろん企業もあったが)鳥を愛し、その能力を証明して欲しいと願う一般の人々であったというところに、希望を見る思いがする。

しかし、マスコミでも話題となったことで研究者たちからの凄まじい嫉妬も受け、財団があったことが全てプラスに働いたわけではない。

このような中で、著者ペパーバーグ博士が、アレックスに対して積極的に愛情表現しないように気をつけていたことも、なかなか凡人にはできない事だと感じた。もちろんそれでも愛情はアレックスに伝わっていたわけだけど。しのぶれど色に出にけりってあるもんね。恋愛でなくても。

著者はアレックスの知能は5歳児程度と言っているが、それは科学者としての発言であり、本当の思いとは違う。

「それぞれの動物には自分のコミュニケーションのやり方があるし、彼らの野生の生態の中ではそれで十分にやっていけるんです。だから私たちの方法でコミュニケーションさせるのはアンフェアなのです」(P314)

人間の「物差し」で動物を測って、その能力がどの程度、なんて話はおかしい。じゃあヨウムの物差しで、犬や猫の物差しで人間を測ったら?人間なんて「生後半年の犬の能力すらない」とかいうことになるだろう。

博士は続けてこう言っている。

「私たちのコミュニケーションのツールを与えることで、彼らの心をのぞく窓(略)から、彼らがどうやって情報を処理しているのか、どのような考え方をしているのかをのぞけるんです。」

そういうやり方でしか、客観的に証明する方法がないのだ。

アレックスの能力は動画でも見ることができるが、動画になっていないエピソードがとてもいい。

発音しにくい単語(彼らにはくちびるがないのでp,v,bは発音しにくい)はひとりで練習したり、物分りの良くない仲間のヨウムを叱ったり、ウソを教えて混乱させたり、本当に個性豊か。

「彼はエサや住居などを、完全に私と学生たちに依存していたのだが、一方で高慢なくらい自立しているという雰囲気を醸し出していた。」(P290)なんてところはうちの猫みたい。偉そうなところも。

ニシアメリカオオコノハズクを見たアレックスが非常に怖がって、見えないようにしても(いなくなったわけではないことがわかっていて)「カエリタイ」(研究室のケージに戻りたい)を繰り返た、とあったので、ニシアメリカオオコノハズクがどんな鳥なのか調べたら、思った以上に小さく、何ならヨウムより小さく、まともに戦えばヨウムが勝ちそうな気もするが、そういう問題ではなく(これは私の感想)、猛禽類=自分達を襲う恐ろしい生き物という本能があるのだ、という話なんかは、うちの猫も「そんなことが怖いの?」と驚くことがあるのに似ている。

これを読んで、人間の傲慢さや、女性の社会進出を阻む愚かさに気づいて欲しいものである。

自然破壊が人間社会以上に動植物の世界に影響を与えること、そしてそれは人間にとっても取り返しのつかないことであることも。

Posted by ブクログ

30年も毎日寄り添ったパートナーの物語だから、その別れのシーンはもちろん胸を打つ。研究者として、ヨウム一本に懸けるというその根性がものすごいな、とも思うし、研究者の厳しい環境についての物語としても読める。

Posted by ブクログ

書き出しの一章は主に著者の苦労が語られるが、おもしろかったのはやはり二章以降の研究パート。動物心理系の本を読んでいると、「算数のできる馬のハンス」だけでなく「手話のできるゴリラのココ」に関しても、研究者の恣意的な読み取りという問題があることが知れる。アレックスに関しても、実験の意に沿わない結果をアレックスの「おふざけ」として処理している傾向があり、首をかしげるところもあった(もちろんこの本はお堅い論文ではないので、実際は追試が可能な形で有意に検証されているのかもしれないが)。

その点を差し引いても、アレックスが他者との「約束ごと」である言語を扱えていたことは間違いがないし、独自の合成語「バネリー」(バナナ+チェリー=アップル)のエピソードなどは特におもしろかった。

Posted by ブクログ

「動物の知能や認知力は低い」という考えに対する、一人+一羽のバディの挑戦

会話ができるヨウム(鳥)として有名になり、日本でもTV番組「どうぶつ奇想天外!」等で知られたアレックスと、動物の認知力の研究者である著者。当時の「動物の知能や認知力は低い」と考える科学界の権威に対する、一人と一羽のバディによる挑戦の歴史です。著者の私生活や懐事情なども隠さず書かれていて、大学の研究員を続けるのって大変なんだなと気の毒に思う場面もありました。

アレックスが著者との訓練を通じて、信じられないようなコミュニケーション力、認知力を発揮していくのがなんとも痛快でした。「動物と対話する」と言葉にするとなんとも単純ですが、そこには「概念を共通させる」という高度な仕事が不可欠になってきます。「ものに名前を付ける」「色の違いを判別する」「形の違いを判別する」「数を数える」などは人間がごく当たり前に行っている行為ですが、その概念を持たないヨウムに教えるのは大変根気がいることだったろうと著者の努力がしのばれます。なんとアレックスの機嫌が悪い時には、あえて答えを間違えたり違うことを答えたりしたそうで、アレックスは相当高度なコミュニケーションをしています。そしてそれに素直に悔しがる著者の姿が、まるで反抗期の子と親のようで、単なる研究者と被験者の関係ではないことがうかがえます。

驚くべきことにアレックスは、寝る前に新しく覚えた単語をひとりごとで練習していたり、クラシック音楽を聞きながらリズムに合わせて体を揺らしトランス状態になったり、「ゼロ・無い」という概念も会得したそうで、私の想像を超える情報処理能力でした。実際にりんごの果肉を与えながら、りんご(apple)を教えようとしても、絶対に「バネリー」と返すアレックス。アレックスは、「バナナに似た味のチェリーみたいな食べ物」としてbanana + cherry = baneryと、自ら造語を作ったかもしれないというエピソードも出てきて、言葉を足し合わせるという創造性と、「名付ける」という概念をもっている可能性がアレックスにあることには本当に驚きました。

そもそも数十年前まで、動物は「オートマトン」という機械仕掛けの単純な反応しかできない、意思や思考がないロボットのようなものとしか思われてなかったとのこと。人間こそが生物として一番高等であり、他の動物は人間より下等であるという前時代的な考えがあり、それが宗教のベースになっていたりもします。神によってこの世の支配権が与えられた人間と、他の動物とは根本的にデキが違うというような言説がまかり通っていたのです。ましてやそれが科学界でも!この研究を始めた最初期、著者はおかしい人あつかいされ満足のいく研究環境を与えてもらえなかったことからも、当時の科学界の様子が分かります。

途中、知能の高い動物として有名な「賢馬ハンス」の話が出てきます。1900年代のドイツで、計算問題に蹄を踏み鳴らした回数で答える賢い馬として有名になったのですが、実際に計算していたのではなく、飼い主や周りの人間の無意識のうちの変化を読み取って、期待に応えていただけという話ですが、ある意味では数の計算よりも難しい「空気を読む」ことをしていたことになります。それだって結構すごいことだし、けっしてオートマトンにはできないことだと思います。私の実家の犬(愛すべきおバカ)も、母が急な病気で苦しんでいる様を見たとき、心配そうにそばについていてあげていたそうで、こっちの予想以上に動物って雰囲気を読み取っているように思えます。

地道に結果を示し、科学界だけでなく世界中に驚きを与えたアレックス。これからどんな能力を発揮するのかまだまだ期待されていた中、突然約30年の生涯の幕を閉じてしまいます。訃報が流れると世界中から死を悼むメールが大量に届きました。アレックスから著者への最期の言葉は、毎日のお別れの挨拶「アイ・ラブ・ユー」だったというあまりにもドラマチック過ぎる展開にも驚きます。人間ですら簡単に正解を出せない愛の概念についてアレックスが理解できていたかは分からないし、単なる挨拶としていってただけかもしれないものの。

ペットに愛情をそそぐあまりにいきすぎた幻想をおしつけたくはないですが、心が通じ合えるような感覚が味わえたら嬉しいだろうな。でも動物の本音を知るってショックなこともかもしれないなあ。著者もアレックスが敢えて意地悪してくることに対して本気で苛立ってるし。でもホントの家族ってそんな感じですよね(笑)

Posted by ブクログ

オウムの一種のヨウムを使って、鳥の理解力を研究した著者の記録。日本でもよくきかれるが、研究職の女性の苦労は米国でもあるらしい。その上、ヨウムを使った研究が学問的になかなか認めてもらえないというハンディもあったようだ。鳥頭とバカにされるが、なかなか驚きの能力だということがわかってきた。読み物としても面白かった。

Posted by ブクログ

女性科学者への風当たりが強い時代に、数々の困難も乗り越え

「5歳児の知能を持つ」と称されたヨウムのアレックスとの研究に没頭した日々の記録です。

「オウムはただ人間の言葉を真似ているオートマトンに過ぎない」

という通説を覆し、ヨウムは感情や思考に基づいて喋り、

色や数量といった概念を理解する知能が備わっていることを発見、発表しています。

アレックスの感情の表現は可愛くて・可笑しくて、そして切なくて

本文中にあるアレックスの死後に寄せられた暖かな多くのメッセージは、

人間が他の生き物たちを尊重する気持ちへと繋げていかなくてはと強く思いました。

Posted by ブクログ

”本の雑誌”年間ランキングから。帯の推薦文も含め、期待値はかなり高いところからのスタート。最初に死んだところから入るという結構で、その衝撃の大きさが、まずは印象に残る。でも、まあ当然なんだけど、基本的にはワウムの潜在能力を詳らかにするこをと目した学究論文。それを一般に向けて起こし直したもの。もっと物語を多く求めた自分の勘違いなんだけど、少なくとも、欲したものからは距離のある内容でした。もちろん、動物の潜在能力には瞠目すべきところがあると感じはしましたが。

Posted by ブクログ

アレックスというヨウムと,かれの「知能」を信じた研究者の話。

Life with Alex -- Official Movie Trailer

(youtubeに動画もあります)

研究者として困難な人生を歩みながらも,あきらめなかった博士の姿勢に感銘を受けました。

リアルタイムでアレックスをご存知の方であれば,当時を思い返しながら,その裏話を見ている気持ちで読めるかもしれません。

個人的にはアレックスとの人生の終わりが衝撃でした。人生ってこういうものだよなと改めて思い知らされました。

大切なひとの生活を日々大切にしなければなりません。

Posted by ブクログ

面白かったです。

鳥と人のふれあい的なものがいちばん大きなテーマなのかなーと思って読み始めましたが、そうではなかった。

1人の女性が学会の中で認められ、研究を続けていくことの大変さ。ましてやそれがそれまでの常識を覆す研究であったときの逆風の強さがリアルに描かれています。生活の不安を抱えながらも信念を持って研究に取り組み続ける著者の姿に励まされる思いがしました。

アレックスのキャラクターも魅力的。とても賢いけれど気分屋でわがままでいたずらっ子。著者が落ち込んでいるときにずっとそばにいて、「ナデテ」(撫でて)と頭を預けてくるアレックスの様子など、本当に愛らしい。著者にとっては逆風を共に進んだ同志のような存在だったのでしょう。

著者が偶然の出来事や失敗の中からアレックスの新たな知的能力に気づいていく場面には、ものごとをあらゆる方向から見られる力の大切さを感じました。

それまで「鳥頭」にはできないと断じられていた常識を次々と覆したアレックスはある日突然亡くなりました。アレックスが著者にかけた最期の言葉「イイコデネ。アイ・ラブ・ユー」が悲しい。

まだまだ絶頂期だっただけに、その死は世界中で惜しまれましたが、アレックスの後輩たちも頑張っているようです。私にとってこの本を読むまで知らなかった世界ですが、これからその活躍を楽しみに見ていきたいです。

Posted by ブクログ

最初から泣きまくり、みたいな評判だったけれど、そこまででもない気がしたのはやはり動物を飼っていないからでしょうかね。

序盤の「私って天才だから」みたいな部分はちょっと鼻についたけれど、アレックスが登場してからは興味深く読めました。

既存の概念に逆らった独創的な研究をすることや、特に定職が得られない中で職場を転々としながら研究をすることの大変さが読んでいてしみじみと伝わってきました。

また、教育ということでは、実験に超長期な時間がかかるのも大変ですね。

読んでいて最後に悲しさよりも無念さを感じてしまいました。

もう少し時間があればもっといろんなことが学習できたのではないでしょうか。