感情タグBEST3

Posted by ブクログ

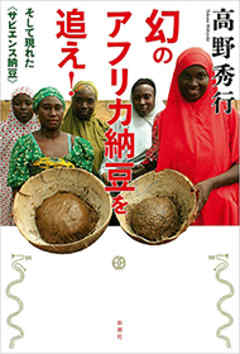

高野秀行氏の納豆本2冊目。前作"謎のアジア納豆"でタイやネパールなど国外の納豆を取材して日本有数の"納豆マニア"となった高野氏だが、世界にはまだ目にしたことのない納豆がたくさんあった。本書で一番衝撃的なのは西アフリカが東アジアを超える一大納豆地域であったことだろう。しかも彼らは大豆ではなく他の豆で納豆を作るのだ。最初は懐疑的であった高野氏も数年にわたって各国の納豆を取材してきた経験から、その作り方や味から納豆であることを認めることになる。最終的に大豆以外の豆からも納豆作りが可能なことを知った氏は、大豆成立前の縄文時代から納豆作りが行われていたのではないかという大胆な仮説を提示し、ついに納豆の機嫌を探るべく縄文納豆を作る実験に手を出し始める。

氏の納豆シリーズはひと段落し、現在は別のトピックでハイペースに本を刊行されているが、また世界中のまだ紹介されていない納豆を取材して欲しいものである。

Posted by ブクログ

納豆が、アフリカにあるなんて!!驚いた。

あることを確認するだけではなく、作り方まで確認し、さらに、どの納豆が美味しいかまで評価している、単純に冒険紀行としてだけではなく、論文とかで世界の人にも読んで欲しいぐらい。納豆に興味があるのは日本人だけだから、世界の人はあんまり興味ないかも。

アフリカの納豆ぜひ、たべたい。

大豆ではなくパルキアで作る納豆。食べたい。。。

ハイビスカス、バオバブでも作るらしい。

お隣韓国の料理、チョングッチャンは食べに行けれそうな気がするが、アフリカに納豆を食べに行くのはなかなか難しいかな。

アフリカに納豆を食べに行くツアー的なものを旅行会社さんに作って欲しい。

Posted by ブクログ

納豆が日本以外で食べられているとは。食べる方法や原料についても驚かされる。

納豆を真摯に調べる事でこんなに色々な事がわかって来るとは。高野さんは丁寧に、でも面白く納豆について書いている。

お腹が空いている時には読めない一冊。先行する納豆本があるので、そちらも読んでみたい。

Posted by ブクログ

納豆追いかけてアフリカに行くのがこの人のすごいところ。ツルマメ納豆は感動。ひきわりなら野生でも納豆になる、そこから栽培化にいくというのはちょっと逆ぽい気もしないでもないが、この人の話の流れに乗って読むのがいいのだろう。今はなかなかどこにもいかれないから。

Posted by ブクログ

大好きな高野さんの辺境食シリーズ。

現地語を覚えて現地の人と仲良くなり、そこの暮らしに入り込んでからの、タブー無しの体当たり取材という、高野さんの魅力は今回も変わらず。

心なしか今回の登場人物の方々は、いつもの高野本よりマイルド?な印象。カートとかアヘンとかがあんまり出てこないからかなぁ?お酒は相変わらずガンガン飲んでいるようだけれど、のほほんとした雰囲気が全体に漂っていた。

アフリカで納豆?!なんでアフリカ????

という疑問とともに読み始め、読み終わる頃には、アフリカ人の納豆愛すごいな、と思わされていた。

まさかここまで普遍性を持つ食べ物だったとは。

何となく、納豆はおにぎり同様に日本の国民食のような気がしていたけれど、『謎のアジア納豆』『幻のアフリカ納豆を追え!』と続けて読んで、その思い込みは見事に覆された。

枯草菌はありふれた菌だから、タンパク源として豆を重視する地域なら、結局どこでも納豆には行き着くらしい。

そして、納豆=旨味食材、という新しい視点をこのシリーズはもたらしてくれた。

ただ、日本の納豆はネバネバ至上主義なので毎日味噌汁に入れるには個性的すぎるけど(月一くらいなら今でも入れてる)、これからは野菜とか魚とかにも、もっと絡ませてみようと思った。

そういえば、水戸で一回納豆トンカツ食べたけど、案外、国際社会ではそういう使い方の方がスタンダードなのかも。

納豆、奥が深い。

Posted by ブクログ

いや~面白かった~

アフリカへの興味が尽きぬ。

ナイジェリア、美食のセネガル、平和のブルキナファソ

セネガルには「バイ・ファル」という「宗教的不良」がいて、定職をもたず様々な階級もこえて楽しくやっている、というのが大変興味深い。

Posted by ブクログ

納豆って実はアジアやアフリカにもあるのか・・。原料の豆がそもそも大豆では無いということもあるのか。

人類が豆類をどうやって加工し、食べてきたのかということも考えることができる。

それにしても、納豆を探す旅が危険な探検の旅になる過程は文章を追うだけで緊迫感が伝わってくる。

激変するアフリカの食文化についての紹介、シェフと呼ばれる人の立場についての記述もあり、非常に面白かった。(地域の王様なんですね。)

あとセネガル料理、美味しそう。

韓国のチョングッチャンを探す旅も面白かった。また、DMZという非武装地帯に隣接する地域が自然豊かな場所というイメージがあり、大豆の袋にも印刷されているということも驚きだった。

今回まったく言及はないけれど、中東やヨーロッパでは豆類をどうやって加工してきたのか、納豆と似た加工品はどこかに存在しているのかが気になる。

Posted by ブクログ

最高に面白い!

え、アフリカにも納豆あるんだ!からの日本の納豆との共通点やら違いやら探していく過程がこれでもかというほど面白く書かれてます。

読むともれなく納豆食べたくなる

Posted by ブクログ

アジア納豆に引き続きこちらも読んだ おもしろかった〜

驚異的な美味さというバオバブ納豆、すごく気になる

韓国のチョングッチャンからとった納豆菌の納豆が日本で製品化して売られてるというのも気になる

魚の出汁と合わせるというとこを読みながらタラコと納豆をご飯にかけたら美味いのではと思いついたのでこんどやりたい

追記 たらこ納豆ご飯ものすごく美味しいのでもう数回食べてる これにネギや卵をかけたら大変なことになりそう

Posted by ブクログ

前にたまたま手にとってみた同作者のソマリアの紀行文がやたらと面白かったので手にとってたみた本作はタイトルのとおり世界の納豆を食べ歩くというもので、自分も納豆というものは日本固有の食べものでは、と思っていたのですがアフリカとアジアの一部では納豆が日常的に食べられているのだとか。本作で取り上げられているのはナイジェリア、セネガル、大韓民国、ブルキナファソ。アフリカ系のものは大豆ではなく現地のパルキア豆を使うのが一般的だがブルキナファソにはバオバブの実やハイビスカスの種から作る納豆もある。そしてこれは懺悔しなければいけないのだけどアフリカの内陸部では人は手に入るものをしかたなく素朴な味付けで食べているんだろう、と勝手に決めつけていたのだけど彼の地ではかなり手の混んだ手法で納豆を作り、しかも多くのケースで出汁や調味料としていわば贅沢にそれを使っているということがわかった。むしろ納豆そのままをご飯にのっけて食べるのはほぼ日本人だけ、日本人も江戸時代までは出汁としてしか使っていなかったらしい、ということが分かり非常に興味深かった。お隣の韓国にもほぼ製法が同じの大豆納豆があるものの彼の国ではチゲの材料にしてしまうので日本の一般的な納豆との共通点が見えにくくなっている、など興味深い視点がいろいろと非常に面白かった。結果として今、アフリカ料理とチョングッチャンが凄く食べてみたいです。美味しいところご存知なら教えて下さい(笑)

これはすごい作品でした。

Posted by ブクログ

いやあ、凄かった。壮大と言うにふさわしい。

前作も「納豆は日本の食文化」という思い込みを打ち砕くには十分であったが、この本の最後のサピエンス納豆という仮説は学者が検証するに値するのではないか。

高野さんは学者ではないけど、この行動力、頭の回転、発想力はそんじょそこらの学者がかなうものではないからなあ。しかし、学者のようにひとつのことだけをやるには才能がありすぎるのだ。ここまでくると、ただの「ノンフィクション作家」でいいのか?とすら思う。

『謎のアジア納豆』とあわせて高野秀行の代表作だろう。

本当に感動した。

でも、冷静に考えたらソマリアのときも、これは高野さんの代表作!と思ったのよね。他の人には決して書けないものだったから。

だから、私的にはソマリア2冊と納豆2冊が代表作。今のところ。

まだまだ代表作が書けそうな高野さんから目が離せない。どうかお元気で。

Posted by ブクログ

いやあ、貴重な文献ともなりそうな納豆調査紀行。

いつも通りの楽しい高野さんの珍道中でありながら、最終章は論文としても成立する文章。納豆はこんなに世界中で食べられていたとは!!

Posted by ブクログ

高野作品の1ファンですが、今作も本当に面白かったです。面白かった、と一言で片付けられない労力をヒシヒシと感じてはおりますが、その言葉しかありません。1日1食は必須で、たまに3食食べる大大大好き納豆の話なのでいつも以上に興味深く読ませていただきました。「ソマリランド」で講談社ノンフィクション賞受賞されましたが、結構真面目で深刻な主題にしかノンフィクション賞をあげない風潮には大いに憤りを感じます。このような日常的なものを追いかける労作にこそ大宅賞をあげてもよいのではと感じます。

Posted by ブクログ

納豆を通して調査の面白さ・難しさ・思い込みが感じられる。どこの人間でもやっぱり似たよなことするんだと思った。

最後のハイビスカス・バオバブ納豆のところで無意味な作業とそれを補うべく追加された有用な作業がどのような経緯で発生したのか気になる。特に追加された作業。あと無意味な作業にはおのずからどこかで気づくのだろうか。

Posted by ブクログ

本書の書評を見て読みたくなったため、前著の「謎のアジア納豆」を読み、ようやくアフリカ納豆に到達しました。足掛け7年の超大作。体当たり取材というか、納豆が好き、というだけでここまで情熱をかけられるのが凄い。

読書の醍醐味は、”追体験”であることを改めて感じた本です。

著者らしく、前半というか7割は取材した国々のルポ(タイトルとは唯一異なる国が韓国)で、後半の2割は、ちょっとだけ科学っぽい話、最後に文化人類学的考察に納豆が使われるというスタイルは前著と同じ流れ。

アジアの納豆民族は、すべて少数民族(マイノリティ)であり、内陸部の山岳地帯や盆地に住んでいることが多く、肉・魚介類、塩、油といった食材・調味料を入手しにく、これが納豆が貴重なたんぱく源にして、調味料であるという事実という前著の結果をさらに深堀すべく、いざアフリカへ。

ルポの中で、とりわけ気に入ったネタが、セネガルの「ネテトウ」。『日本にもネテトウがあるんです』『え!セネガルから輸入しているの?』『いえ、日本で昔から作って食べているんですよ。臭くてネバネバする』『本当?信じられない!』『名前はナットウと言います』『ナットウ?ネテトウとそっくりじゃない!!』という下りは笑いました。

納豆は、日本のソウルフードだけど、他の国にもナットウは存在するのは間違いないです。はい。

ブルキナファソの絶品料理で、タイ料理のガイヤーンに似ているそうですが、「魚(=鯉)のスンバラ(=現地の豆)鉄板焼き。しかも魚が豆の中に埋まっており、赤いトマトソースで煮込んである料理」が、とにかく絶品だそうな。その件で、「どうしてこういう料理が日本や他のアジア、アフリカになかったのだろう。魚や鶏を中華鍋でざっと炒めてから、納豆、油、トマトソースで煮浸しにすれば、似たような料理ができるような気がする」とあり、納豆を調味料として使うという発想は、是非、うちでも試してみたいと思った。

後半にあった、第1回納豆ワールドカップも笑った。各地の納豆を持って帰ってきて、そこから納豆菌(枯草菌)らしきものを分離し、分離した菌を日本の大豆を使って納豆を作成し、味見をして順位付けするもの。

・アジア選抜:ミャンマー・シャン州 「トナオ」/ブータン「リビ・イッパ」

・東アジア代表:韓国「チョングッチャン」/岩手県「雪納豆」

・アフリカ代表:ナイジェリア「ダワダワ(豆はパルキアという種類)と(大豆)」/ブルキナファソ「スンバラ(パルキア)と(ハイビスカス納豆)と(バオバブ納豆)」

順位は本書を是非参照のこと。ハイビスカスの種やバオバブの実から”ナットウ”を作れることが自体が驚き。

最後に、日本において、縄文時代の遺跡から発掘された本物の石臼を用い、”ツルマメ(現代では食用ではない)”を使って、ハイビスカスやバオバブと同じように引いてから発酵させてみると、むしろアフリカ納豆に近い味になったという実験(?)から、ホモ・サピエンスの知恵はぐるぐる回って、今、学問の最先端にある。それが何よりもエキサイティングで楽しい、という締めの言葉にぐっときました。

学問的に100%正しい手順ではないかもしれないけれど、危険な地域に踏み込んで取材するところは本当に素晴らしいと思います。気を付けつつ、さらに頑張っていただきたいとエールを送りたい気持ちで本書を閉じました。

Posted by ブクログ

アジア納豆のような、日本以外でも納豆食べてるというような衝撃はないが、世界で食べてる、いろんな納豆がある、納豆技術が古代にもあったみたいという面白さ。

もはや納豆研究書に近い

Posted by ブクログ

高野秀行さんはノンフィクションの中で一番好きな作家です。面白い上に見た事の無い世界を見せてくれるというスペシャルな存在です。

しかし本が出ている事に気が付かず、半年余り知らずに過ごしてしまい本当に悔しかったです。

今回はアジア納豆の続編で今回はアフリカと韓国です。

韓国は想像しやすいけれど、アフリカあ?と思いましたが、アフリカは一大納豆王国であることが分かりました。しかも大豆だけではなくパルキアという豆や、ハイビスカスの種、バオバブの種等色々な豆で納豆を作るんです。これ想像もしていなかったので本当に衝撃でした。

昔からTVで他国の人々に納豆食べさせて喜んでいる番組よくありましたが、恥ずかしいのて納豆後進国であることを認識して頂きたい。日本は主にご飯にかける位で、他はイレギュラーに近いものですが、アフリカに関しては出汁として大活躍。食べ方も多種多様で、バリエーションの少ない日本が物足りなく思えてきます。

まあ、日本は色々なうまみを使っているので、納豆をうま味調味料として使う文化が薄れているからという事も有りそうです。

ちなみにすっかり馬鹿な事をしなくなってしまったので、旅自体がだいぶスムーズで昔のような破天荒さはもう求めてはいけないんですね。寂しいけれどこれが現実・・・。

でも非常に面白い本でした。

Posted by ブクログ

納豆求めて東へ西へ、弛まぬ追求と洞察。たかが納豆、されど納豆。ナイジェリア、セネガル、ブルキナファソの西アフリカと韓国。異色な取材の組み合わせも見事に調和する。距離と言語のギャップを乗り越えて通じ合える国、近いけど感覚のずれを認識して付き合わなければいけない国。世界は広いようで狭い。イトイ新聞での著者インタビュー記事より~地元の人たちからは『いや、悲惨だけじゃないんだ』『歴史や文化を、伝えてほしい』って言われるんです。~。紛争の悲惨さや飢餓の苦しみだけでなく、日常を知ることで世界は一つになれる。

Posted by ブクログ

アフリカにも納豆がある、というのはちょっと信じがたいものがあるが、本書を読むと、いやいや、しっかりと根付いた食文化なのである。しかも、前作アジア納豆と全く違う様相を見せつつ、根底にはしっかりと納豆セオリーが流れていることが確認される、納豆探求の最終形態

Posted by ブクログ

人の食べることへの思いの強さを、納豆を通じて感じることができる。そもそも、「なぜそれを食べようと思ったか、なぜそう作ろうと思ったか」と思われる食材は多いが、その食べられるようになるまでの過程を見てとることが出来る。

純粋に好奇心を満たすことができ、読んでよかった。

Posted by ブクログ

わたしは納豆がまったく食べられなくて、納豆にはまーーーったく興味がないんだけれど、おもしろかった。

確かに、納豆って日本特有の食べ物って思ってて、まあ韓国とかアジアにあったっていうのは可能性はありそうと思えるけど、さすがに西アフリカにもあった(大豆じゃないけど)っていうのは驚く。

けっこう納豆研究として文化人類学的?学術的?な話も多かったけれど、でもやっぱり、読んでいておもしろい!と思うのは、現地でのハラハラするような経験で。西アフリカで憲兵隊に調べられる、とか、納豆できてないかもしれない、とか。あからさまには言わないけど、取材許可にお金が必要と言われて、案内してくれる人と、「いくら?」「あなたの好きな額で」「〇フラン?」「それじゃ少なすぎる」「じゃあいくら?」「好きな額で」みたいなやりとりとか。あと、納豆をつくってみせてくれる人にお金を要求されてその額の交渉とか興味深い。あまり他にこういう世界の奥地僻地での探検・冒険モノみたいなノンフィクションは読んでいないからわからないけど、こういうことよくあるのかな。

あと、いつも高野さんの本を読むと思うけど、現地で案内してくれる人たちがだれもかれも個性的で、高野さんとその人たちとのあれこれ、仲良くなったり、ときにはちょっと気まずくなったりていうのがおもしろかった。