感情タグBEST3

Posted by ブクログ

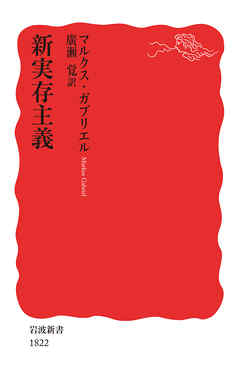

一本の論文に4名による関連論文(反論)を4本足して再版論を付けて1冊の新書になっている。論文がわざわざこんな形で邦訳され,新書化されるってなかなかに凄いことだと思います。

「実存主義」を名乗る理由はいまいちピンとこなかったのだが,言いたいことはだいたい真っ当だと感じた。というか,自然主義というか物質一元論というか還元主義というかすなわちウィルバー的に言えば「フラットランド」がここまで猛威を振るい続けているとは思わなかった。え,まだそこ?というのが正直な感想である。

精神(ガイスト)と意識(コンシャスネス)と心(マインド)とスピリットとソウルあたりの述語を再度整理しないと訳が分からなくなりますね。

Posted by ブクログ

序文含めた全6章のうち、著者(以下MG)が1章を受け持ち自らが提唱する「新実存主義」のエッセンスを解説した後、4人の若き哲学者がこれに対する論評をくわえ、最後にMGが再登場し論駮もしくは補足するという章立て。新書なので分量はないが、世界的ベストセラーとなった一般読者向けの他の著書に較べると遥かに読み応えがある。しかし決して難解ではなく、僕のような哲学の門外漢でもな何とか読み進められた。当然ながらMG以外の4人の哲学者は全くの初見。

まずマクリュールによる序章からスタート。先鋭的ともいえる反自然主義的・反唯物論的な主張の目立つMGだが、「世界の全ては自然科学で説明できる」とする狭義の自然主義ではなく、心的状態を物理的性質と社会的性質に分離し、物理的心理状態がなぜ生ずるのかを考察する「穏健な自然主義」であればMGも認めるのではないか、と主張する。脳は心的状態の十分条件ではなく必要条件である、とする「条件主義」を提唱するMGもこの主張を認めるにやぶさかではないようで、マイルドな自然主義にも魅力を感じる自分としても一安心。「心=脳」説は行き過ぎた帰納法(過度な一般化であり、現在の科学水準でそれを主張するのは傲慢)だと断ずるあたりには共感。ここはデネットの近著を読んだ時僕も同じように感じた。やはり科学的態度とは、現時点でわからないものは一旦棚上げにしておくような謙虚さを備えて然るべきものだと思う。

第1章はGBの主張の根幹を述べるもの。まず人間の自己感覚のありようを特徴づける「二次元的意味論」から。「心的語彙」即ち心を持つ主体の自己感覚の表現は、自分がその意味を知るところの対象と、その言語が指示する対象との経験的な関係性が不可分一体の形になっている(戸山田和久「哲学入門」で読んだルース・ミリカンの「オシツオサレツ表象」を思い出した。確かそこでは人間の表象が動物のもつそれとは異なり、記述面と指令面に分かれていることを説明するためのアナロジーとして用いられていた。ここでの用法は真逆であり、人間も動物と同じ表象を持つかのように映る。しかし後に述べるように「精神」を導入することで自然種たる動物と人間の同一視を回避している)。これに対し、自然現象の経験によって得られる意味とは後者の確定によるものだ。我々は自分の意識については他者の経験を必要とせず認知できるという特権を有することになる。

この後の、「自然種(人間と独立して存在する事物)」に関する語彙と心的語彙の間のギャップを、自然種と「精神(社会・歴史・政治などの諸制度の説明構造)」の間のギャップとみなすMGのロジックも分りやすい。自然種に対する評価は自然種自体の本質に影響しない。しかし自己表層に対する評価はより社会・歴史・政治などの概念に影響する。この概念を表出する「精神」の働きこそが、人間の歴史すなわち「人間が自らの行為を大きな文脈内で理解しようとする試み」の中で自らの行為がどのように影響するか、そしてさらにその行為が常に変化する自己表象・概念・制度とともに変転することの、説明構造だというのだ。ここまで来ると、著者が自らの立場を新「実存主義」と称する理由も理解しやすくなる。自然と主観を峻別するMGにとっては、その精神=心を自然内に消し去ろうというデネットの試みも、また精神を等閑視して人間を動物と同等に扱うアリストテレス主義も、いずれも看過し難い代物なのだ。

ここで、それなら新実存主義は二元論なのか、という疑問が生ずる。他の著書にもあるサイクリングのアナロジーが出てくるが、要は自転車がサイクリングにとって必要条件でしかないように、脳も心的語彙の構成にとっては十分条件ではなく必要条件に過ぎない、というのが彼の主張。この必要条件と十分条件の分析が「心脳問題の条件モデル」であり、精神による行為の説明という十分条件を満たすことで、必要条件である自然種や脳にアクセスが可能となる。個々の意味の場における認知条件を満たせば、その場における非心的実在にもアクセスできるのであり、したがってデカルト的二元論とは異なるというのだ。ここでも核となっているのは<実在>と<その実在についての知識>を峻別するカテゴライゼーションであり、ハードな自然主義者や唯物論者が認容できない部分なのだと思う。

続く第2章はテイラーによる「二元的意味論」の再検証。こちらのほうがMG自身の解説よりも分りやすい。自然種は<現れ>と<実在>が独立しており、その本質は知識によって影響されない。これに対し、人間の経験すなわち心的語彙は、<現れ>そのものが<実在>であり、その本質は人間の理解により変化する。この<理解>による経験の修飾をニューロン発火に還元するためは、個々の現象とニューロンの変化の突合したり、経験者内部に働く力学を全て参照せねばならず、途方もない作業を要するため不可能だとする(これに対しては唯物論者から、近い将来AIによるデータクランチが可能だとする反論が予想される。ただその場合も、データそのものが心的語彙とどのように対応しているかの検証を要し、無限後退の問題は回避できないように思う)。むしろこの自身を理解しようとする試みこそが人間の本質であり、裏を返せばこの過程を経ないアプリオリな本性などない。新たなカテゴリを創造し、常に自己発見を繰り返してきたのがこの世界の成り立ちなのであり、それは人間の理解によって収縮も拡大もする可変的なものなのだ。MGもテイラーのこの解釈に依存はないようだ。

第3章はブノアによるGBの「位置付け問題」に対する批判。GBが精神を自然種に含めない理由として、物質的に還元できないのみならず<指し示し>の対象ですらないこと、さらに心の文法が自然の文法と異なるカテゴリーに属することを挙げているが、これが心的なものを否定形で措定する「否定の哲学」に陥る危険はないか、というのが彼の懸念のようだ。ただ、ブノア自身GBに対するシンパシーを表明していることもあり、正直なところ僕にはGBの主張との隔たりがどこにあるのか分りにくかった。第5章のGBによる反論によれば、ブノアは心と自然の違いをカテゴリーに求めており、そこでは前者は<規範>との適合状態、後者は実際のあり様によって評価されるという違いがある。ここまではGBも同意するが、あくまでも心も<規範性のもとで>実在することには違いがないとしている。細かい語用論が議論の対象となっているように思えた。

第4章はケルンによるGBの人間概念批判。彼女によれば、GBの議論からは人間が動物に含まれるという結論が導き出せないという。4人の哲学者の中では最もGBとの主張の隔たりが大きいようだ。GBも彼女の見解が概念分析に偏り過ぎており、宛(あたか)も単なる概念を経験的事実のように語っていると批判している。ただ、ケルンが引用するアリストテレスの「人間的生」の<知性(生命形相を概念化すること)により自らの生命形相を具現化する>というあり様は、GBの実存とかなり近い印象を受けた(終章でGBも新実存主義は畢竟アリストテレス主義者であるとコメントしている)。この第4章の議論が本書では最も難解だと思われ、僕にはよく消化できなかった。

ところで終章、GBは科学的事実の意義について、精神の動物的/人間的境界を教えてくれるものだとし、この境界線を科学の進歩にしたがって更新していくことだとしている。僕もこれこそがマイルドな自然主義と新実存主義がコンフリクトすることなく共存できる地平だと思うし、ここが本書で最も共感できた部分だった。

Posted by ブクログ

ガブリエルの新実存主義をめぐる哲学的な対話。

最後のケルンの議論は腑に落ちなかったが、ガブリエルの反論で明瞭になった。おかしい議論はおかしいと言えるのが知性だ。

全体的に、心、精神の問題を扱っている。「語彙」に注目するガブリエルの視点が興味深かった。

また、ハラリなどが主張するニューロン主義や意思の欺瞞性への批判も痛快。確かな人間性を取り戻す重要な取り組みだ。

Posted by ブクログ

心をどう定義するか、あるのかないのか、学術的に論じるとこうも面白くなるのか、と感じました。「精神」は日本語でも幅広い意味で使われているのでなじみやすい反面、意味をしぼらないとよくわからなくなります。翻訳が難しかったろうな、と思います。個人的に、架空の存在が存在すると考えるか否かの件は、解釈の自由さを裏付けるようで参考になりました。

Posted by ブクログ

友からの贈り物として。

ややこしい議論は抜きにして、ここでガブリエルたちが考えているのは、脳みそと意識の関係に他ならない。意識とは脳みその機能ととらえられるか。

機能とは目に見えない。けれど状況や環境に伴い機能は現れる。目に見えないが機能は確かにある。脳みそが環境と折衝する作用というものか。脳みそが自身のうちにあるものを具現化する、それこそが脳みその機能という形で現れる。心的語彙とは機能を意識化・言語化することそのものではないか。

脳みその機能は予測と制御である。それをもって、脳みそ同士をつなぎ、身体や環境という自然をその手中に収めようとする。人間が自己理解に照らし合わせてあり方を変えようとするとはそういうことではないか。いくら水がH2Oではないと言い張ってもH2OはH2Oだ。一方で脳みそは自らの機能を自然へと投影する。社会化文明化とはそういうものではないか。

けれど、すべてが予測・制御できるわけでは当然ない。脳みそもまた自然の産物だからである。自分とは何かと考えている当の本人は誰か。脳みそはそれを考えることができない。本当の意味で「ない」というものを脳みそは語れない。脳みそは日に一度その機能をとめる眠るという未知の存在と常に隣り合わせである。

ガブリエルらが今後議論するとするなら、心ということばでもって何を語ってきたのか、自然ということばでもって何を語ってきたか。心が心であるということ、自然が自然であるということ、端的な事実としてことばが現に存在してしまっていることを考えられると思う。心無いやつだという段階で、もう心が存在してしまっている。ほんとうに心がないというなら、そもそもわかることなどできようにもないはずだ。

そして、心ということばでもって何を語り何を語らなかったか、この点を明らかにしていくこともまたできるのではないかと思う。

Posted by ブクログ

著者の主張に対する他の哲学者の反論、意見、それに回答するという形の討論形式の本。

難しい。まず哲学に興味があり近代哲学の本を何冊か読んでいないと何言っているかさっぱり分からんと思う。

自然主義的還元論の中に「心」は収まるものではないという主張を繰り出しているのだけど、読めば読むほど思弁が言葉に縛られるという西洋哲学の根本部分の受け入れがたい何かにつきあたる。が、なんとなくざっと読んでいても面白い。

言葉による現象の分別、意味の場の分別、存在の意味などすべて言葉による分別智であり、分別智の極限に向け突き進んでいる感じがする。

全く持って議論も何が正しいのか分からないし、どっちが説得力があるのか判定できない天上での議論ナ感じであるのだけど、それはそれとして面白かった。

創作として「頭のいいキャラ」を描きたい場合なんとなくその雰囲気を作る材料になるかもしれない。

確かに自然科学的還元論で「脳」が精神を生み出しているとしても、その精神の様々な様相がどのような状態で再現できるのかというのは、自然科学の手に負える問題ではない気もするのだけど、科学が進歩すれば分かるかもしれず、現時点ではなんともいえない。

Posted by ブクログ

哲学の本は通常難解だ。いや、“哲学者以外の人間には”、とことわるべきだろう。この本もその例外ではない。基本的には、「脳」と「心」は同じものか、違うものか、を論じているのだが、唯物論だ、観念論だ、自然主義だ、実存主義だ、などと、全て自明のこととして論が進む。素人にとっては甚だ厄介で、いちいちそれってなんだっけ、と立ち止まらなければ先に進めない。著者は、「心」は「脳」とイコールではないとの立場だと思うが、それがなぜ「新実存主義」なのか。「世界はなぜ存在しないのか」という彼の言葉を見て、仏教の唯識を思い出した。

Posted by ブクログ

主張していることは理解できないわけでもないが、用語についての訳注などがあれば、多少なりとも理解の助けになったのではないか。新書という物理的、経済的な制約上やむを得ないことであったのかもしれないが。

Posted by ブクログ

「私は脳ではない」を読んで興味があったので手に取ってみた。

パーマンのコピーロボット.サイボーグ、AIやらなんやら…もし、物理の法則で人間とおんなじもん作れるとしたら、俺とそいつ(コピーロボット、サイボーグとか)は何が違うんやろか?

心があるやないか!

とゆうてみても、「心とはなんでっしゃろ?」となるし、そいつに心がないとなんで言えるんでっか?となる。

心は精神という言葉に置き換えられ、それは、体という物理的な法則に支配されているものを大きく包んでいる。体は「必要条件」やからないと精神もないことになるが、体は「十分条件」ではないから、体だけではない何かがある。

還元論的自然主義者(なんでもかんでも物理的にできてると言う人ら)がいくら「人間は動物となんら変わりかない!」と叫んでみても、その主張はすでにしっかりと“精神”に基づいている。

という意味で批判できる。

てな、かんじのことをゆうてると思いました。

もう一度読みたい。

Posted by ブクログ

実存主義を完全に理解しないまま本書を読んだために半分も理解できなかった。少し分かったことは実はマルクス・ガブリエルの思想は大陸合理論からの流れであり、人間は他の動物とは異なる知性(精神)というものが存在し、これは物理の領域を超えた何かであると考えているという事。人間中心主義的な考え方であるが、本当に物理の法則を超えた何かが存在するのか、人間が本当に他の動物とは異なるものなのかは分からない。それを思考実験で考えるのが哲学であり、人間が作ったはずの言葉がなぜかその謎を解き明かす神聖なカギとなるのが哲学。理解はできないが、何か知性的な鍛錬をした気になり少し高揚した。

Posted by ブクログ

理解できなかった。読み返すが腹落ちしない。

人間には理解できないことがあることはわかる。いつまでも全ては理解できない。

ただ、わかることは増えていく。その時の風景は、新実存主義とは違う気がする。

科学で世界を理解しようとするのはイデオロギーなのだろうか?

カテゴリーが錯誤しているのではないだろうか?理解不足かもしれない。

Posted by ブクログ

20200525〜0614 「心=脳」の思想を揺さぶり精神の自由を取り戻すために気鋭の哲学者が提案する21世紀のための存在テーゼ。…本論の中では3人の研究者とのやり取りが収められている。西洋人はなぜ、人間は動物であるか否かに熱く語りあうのか。動物と同じだと思っちゃう日本人な自分。それ以前に、哲学はヨクワカラナイ、頭が破裂しそうになった。途中何度も放り投げようとしたが、とにかく最後の1ページまで手あかを付けた。逆に東洋思想や論語君(@毎小漫画)を読みたくなったが、とりあえず手近にあったカレー沢薫氏のエッセイを読んで落ち着いた…

Posted by ブクログ

心は脳という言葉で表されるものではなく、人間は本質なき存在であると主張することで精神の領域を広げようとしていると感じた。理解するためには、自然主義的世界観が何か、本当に行き詰まっていると言えるかを補強していきたい。

Posted by ブクログ

心=脳ではなく、心で表せるたった1つのものは存在しない。むしろ心と脳はサイクリングと自転車の関係であり、脳は心の条件ではあるがそれ自体ではないという立場をとっている。人間は精神によって自身の行為を変化させる、という説明は人間と自然種の区分けとしてしっくりきた。

本書はマルクス・ガブリエルの新実存主義の説明が始めにあり、4人の識者たちの批判が加えられ、最後にガブリエルによってその批判に回答するという構成を取っている。

文章自体は難解で正直全く読み込めなかったため、今後また挑戦してみたい書籍であった。

Posted by ブクログ

話題の哲学者マルクス・ガブリエルのリード論文と4名の哲学者のコメントからなる対論集。いささか仰々しい宣伝文句とは裏腹に、内容は真っ当な自然主義・還元論の批判、ヒューマニズムの擁護です。AI時代にウケがいいのも納得。精神(Geist)という大陸観念論の伝統を現代的な形式で再提出・復権を目指しているのも好感触で、新実存主義という括りにもさほど違和感はありません。気になったのは氏の精神史観で、この新書では明らかとなりませんが、新書サイズでは求め過ぎでしょうね。氏の他の本も読みたくなった。御年88歳のテイラーが活き活きと、ガブリエルより分かりやすくポイントを説明していたのは流石。

Posted by ブクログ

ガブリエルの著書の部分は1/3であり、あとはガブリエルの主張に対しての補足として4人が記載していて、それを最後にガブリエルが回答するという形である。従って、紙上の対談というか論文に対してのコメントのような形の書籍である。

Posted by ブクログ

ガブリエルの「新実存主義」という論文が中心になっていて、それに対する同業者(?)の序論やコメントがあって、最後にコメントに対するガブリエルによる回答がおさめられているという構成。

新書なので、わかりやすいのかな?と思って、買ってみたのだが、わりと専門的というか、学術的な本でした。

より一般向きと思われる(文章とか例示はわかりやすそうなのだが内容的にはそんなにわかりやすいわけではない)「なぜ世界は存在しないのか」「私は脳ではない」をまず読まないと、ここでの議論にはついていけないんじゃないかな、と思う。(私は、2つとも読んだけど、この本の議論にあまりついていけなかったが、、、)

さて、ガブリエルは、サルトルなどの名前をだしながら、自分の立場を「新実存主義」と位置付けている。サルトルは、戦後〜60年代(日本では70年代くらいまで?)の一種のヒーローだったわけなのだが、批判も多く、ブームの反動で、急速に評価がさがった哲学者。今では、批判されることもなく、スルーされてしまう感じ。

というなかで、ガブリエルが、「私は脳ではない」で、サルトルや実存主義にかなり好意的に言及しているのに驚いたわけだが、この本は、まさにタイトルが「新実存主義」で、しかも自分の立ち位置を「新実存主義」とはっきり位置付けている。

とはいえ、この本を読んでも、「新実存主義」がどんなものかは、よくわからない。

というのは、議論されていることの中心は、いわゆる心脳問題なのだ。ここで、批判されているのは、決定論的、還元論的な唯物論的な「自然主義」と呼ばれるもの。

そもそものところで、「唯物論」は、ある種の形而上学というか、実証することのできない仮定に依存しているということに始まり、「自然主義」「ニューロン中心主義」への批判、そしてガブリエルが提示する「条件主義」は、私にとっては納得性があるものに思える。

一方、その話が、実存主義にどう接続するのか?

ガブリエルは、実存主義に連なる思想家として、カント、ヘーゲル、ニーチェ、キルケゴール、ハイデカー、サルトルをあげる。これらの思想家が共有する前提として、「精神、つまり人間の心に制度をつくる能力があるという信念である、人とのまじわりのなかで、行為やそれについてのそれについての説明が大きな文脈のなかにどう収まるかをイメージし、そのイメージに照らし合わせて制度を構築する能力だ。人間は、いかなる状況においてもいまいる位置を超えて、ものごとの連関という、より大きな地図のなかに自分を絶えず置き直す。われわれは、ほかの人々がべつの前提のもとに生きていることを踏まえて、自分の人生を生きている。だからこそわれわれは、同類であるほかの人間がわれわれをどう見つめ、現実をどうとらえているかに関心を寄せるのである」とする。

たしかに、カントからサルトルにいたる思想家の共有するものとして、そういう前提のようなものがあるかもしれないし、わたしもその前提については共感できる。

が、ここに挙げられている思想家は、通常、「実存主義」とは位置付けられない人もいるわけで、この共通の前提をもって、「新実存主義」といわれても、なんだかわからないわけである。

と思うのは、私だけではないみたいで、序論を書いているマクリュールや他のコメンターも「新実存主義」というネーミングについては、モヤモヤしたものを感じているようだ。

第5章では、そうした批判に応えて、サルトルの「人間的現実」に関するものとして、実存主義から取り入れた考えは、

・人間は本質なき存在であるという主張

・人間とは、自己理解に照らしてみずからのあり方を変えることで、自己を決するものであるという思想

と整理している。

しかし、たとえば、フランス哲学の世界で、「実存主義」の批判のもとにでてきた「構造主義」や「ポスト構造主義」の論者でも、この2つのポイントにはそんなに違和感を持たない人も多いのではないかと思う。

哲学というマイナーな世界ではあるが、ガブリエルはもっとも注目されている人で、その議論には共感できるところが多い。

が、哲学のプロではない私には、本当のところ、どこが新しいのか、すごいのかは、よくわからない。

分かるのは、今、ガブリエル的な立ち位置が求められているのだということ。

「自然主義」「科学主義」が生み出しがちな唯物論的で、決定論的な人間観。

「構造主義」、「ポスト構造主義」、「社会構成主義」などが生み出しがち言語決定論的で、相対主義的な人間観。

いずれも、非人間的で、ニヒリズムの危険性を内包する。

そうしたなかで、自然科学や文化の多様性との関係性を健全に取り戻し、なんらかの「実在」性を認知し、そしてなにより「ヒューマニズム」を復権させようというニーズにガブリエルは応えているのだ。

そのチャレンジがどこまで成功しているのかはわたしにはわからないのだが。。。。