感情タグBEST3

Posted by ブクログ

これから教頭を目指す自分が為すべきことを考えさせてくれました。明日から、校長や教頭に無駄なエネルギーを使わせない、先回りして準備しとくことを心がけたいと思いました。

Posted by ブクログ

・参謀:組織運営などの問題で判断に迷ったり、困難に直面したりしたときに、意見を聞きたくなる、頼りにしたくなる人材

・自分の頭で考えて、「私はこう思う」と主張すれば、応援してくれる人もいる

・会社はもともと感情的な結びつきをベースに集まった集団ではないのですから、そのような場所で「愛称」の問題を持ち出すこと自体がふさわしくない。それよりも、目的達成に集中すべきなのです。

・手柄を上司にあげるのは効率の良い投資である。このような投資をしておけば、自分がやるよりも彼に任せておいた方が楽だと考えるようになる

・能力の低い上司の下につくのはチャンス。隙だらけでサポートし放題。

・自己顕示欲とは、承認欲求の表れであり、承認欲求とは、自分に自信がないから生ずるものです。そのことを自覚するならば、自己アピールという日知性的な言動は慎むようになるはずです。それよりも、上司を「機能」させ、職場を「機能」させ、組織として最大の仕事を成し遂げることに集中する

・「悪い報告・相談」を受けたときには、ネガティブな反応は絶対にしない。とにかくフラットな気持ちで「悪い報告・相談」に向き合い、会社にとってベストの解決策を現場とともに考えるスタンスを徹底した

・現場にすれば、本社に何かを求めるのは、非常に心理的ハードルが高いものです。本社サイドから提案をすることで、経営と現場の間に「信頼感」が生まれる。本社が現場のお手伝いをさせていただくというのが正しい認識。

・「自己利益」を度外視してモノを考えられるかどうかが決定的に重要。「全体最適を図る」とは、「会社はどうあるべきか」という理想像・未来像を実現するために、「部分最適」を超えて、創造的に社内のリソースの配分を考えることにほかなりません。つまり、参謀に求められる根本的な資質は「調整力」ではなく、「会社のあるべき姿」を描くビジョンを形成する力であり、そのビジョンを実現するための「創造力」なのです。

・会社に貢献するという前提のもと、自分が「面白い」と思うことをやってみるのが正解

・自らが思い描いた「理想」や「ビジョン」を実現しようとチャレンジするからこそ、仕事は面白くなる

・上司にハンコを押してもらえれば、その時点で無罪確定

・どんな状況であっても「原理原則」を死守する。この営みを真摯に続けることが「正しい思考」を働かせる基本中の基本

・戦略とは、現状とは非連続なものでなければならず、もっと言えば、現状否定の要素が必ず含まれているということ。このような性格を持つ「戦略」は、現状を少しずつ改善していく現場から反発や抵抗を受けるのはやむを得ないことです

・「人間関係は悪いのが普通」と達観する

・上席のものに対して、事実を曲げずにストレートにものをいうことができたのは上昇志向がなかったから

Posted by ブクログ

上司に恵まれていないときは、救われたくて無能な上司がいかに組織を殺すかについての本を読みがち。自分が救われたいから.でも本当によむべきはこれかもしれない。

以下、抜粋

能力はいつも無理やり広げられる

上司の脳と同期する

リーダーの仕事は意思決定。それを最大限サポートするには参謀が意思決定に必要な材料を全て揃えて提示する必要がある リーダーの後ろをくっついていくフォロワーでは参謀役を務めることはできない

gemeinschaft,geselschaft

188自分や自部署の利益を離れて思考できるか

なぜ?と考え続けられる人だけが参謀へと成長する

参謀はメッセンジャーボーイではない

自分の言葉で語るから、相手は納得してくれる

219社長になったときに信頼したのは、意思決定をしのごの言わずに受け入れる人物ではなく、自分が腹落ちするまで心を確認する人物だった。自分の言葉で語ろうとする人

226参謀が原理原則を軸に思考することにより、上司にしかるべき進言をすることこそが上司を守ることであり、組織を守ること

Posted by ブクログ

仕事に臨む心構えとして大変学びになりました。

参謀=no.2 として書かれていますが組織に属する人なら、誰においても大切な考え方だと感じました。

・上司を人ではなく機関と捉える。

・リーダーとは別の自立性を持つ。

・原理原則を思考の軸とする。

この辺りの考え方は大変学びが多かったです。

属する部署を最大限機能させるために上司を機関と捉える。(好き嫌いで仕事をせず合目的的に行う)部署を会社に置き換えても同じ。

自分の意見を持つことの重要性もかなり納得しました。

また私は出世に関する考え方も好きでした。

出世欲はあって当たり前なのですが、出世欲の大小で出世は決まらず、目の前のことをきちんとこなした結果の出世、この順番は分かっているようで忘れがちな重要な考え方だと改めて気がつきました。

Posted by ブクログ

美術が好きで、引っ込み思案なおとなしい大学生が、社長の参謀に。

そして、本社社長に。

働くことの本当に意味がわかった気がしました。

就活中の長男への誕生日プレゼントに贈る前に、自分も読みました。

長男の就活を見てて「欲がないなあ」と思っていましたが、

これを読むと、「それでもいいかも」と思えるようになりました。

給料が高い仕事がいいとか、出世したいとか、

普通に皆さん思っていることでしょうが、

本当に大切なことが書いてあります。

また、企業で働く人ばかりでなく、全ての人間関係において、とても役立つ言葉が散りばめられています。

正直、もっと早くに読んでいたらよかったと思います。

文体も柔らかく、ビジネスの専門知識がなくても、きちんと腹落ちする内容です。

Posted by ブクログ

めちゃくちゃよかった。社長秘書を経由して社長になった方による、いわゆるNo.2としての心構えを中心に書かれています。

No.2としても、参謀を必要とする社長としての観点があるために納得感が大きい。この方のもう一つの本も読んでみようと思った。

計画立案ばかりするいめーじがあるかど、もう一つの大事な要素、とにかく実行をサポートすることに重きを置きたい。読み直そうと思う。

Posted by ブクログ

社長や経営幹部の政策秘書をやることになった人には必読の書と思える。それだけでなく、多くのマネジャーにとって、リーダーシップとは何かを考えるきっかけにもなる。単なるメッセンジャーではなく、社長の考えを腹落ちして理解し、社長よりも先回りして考え、現場との調整を率先して行うことの大切さが語られている。現場の苦悩が体感できていないとダメだということがヒシヒシと伝わる。本社スタッフと現場のと距離感、コンサルタントに任せきりだとダメ、原理原則、会社に貢献するという考えのもと自分が面白いと思うことをやる、上昇志向だけだと持たないなど、学ぶべきポイントがたくさんある。

Posted by ブクログ

現場からトップまで経験された著者ならではの、人間性重視でストレートなメッセージ。自分よがりに考えてしまっていた考え方を見直す機会にもなりました。読んでよかった。企業の中堅社員におすすめします。

Posted by ブクログ

いろんな方の「懐刀」として働くことを意識して働いてきた中で、気になって手に取ってみた1冊。参謀から社長へ、どちらの立場も経験したからこそ見えたことやわかったことを読みやすい文章で伝えてくれて、とても参考になる1冊でした。特に人間関係の割り切りの最後の部分と、上司のメンツをつぶす部下の話は考え方の引き出しに入っていない人もいたなと思う内容で、昔の自分に伝えてあげたい気もしました。もっといい動きのできる参謀としてレベルアップしていけたらと思います。

Posted by ブクログ

経営企画職に転職するにあたり手を取った本。

自分は著者と割とメンタリティが近く(どちらかというと控えめ)、書いてある内容も地に足のついたものであったので、大変参考になった。

自分は中途入社なので、「現場に近い」といった著者の強みは一朝一夕で手にいられるものではないが、コツコツ積み上げて行く他ないなという覚悟を持たせてくれた。

以下、気になった内容

・現場と深いコミュニケーションができどうしようもない現実を知り抜いている、しかも自社の「あるべき未来」を追求するバックキャスティング志向も持っている。この2つの視点を持つのが参謀

→そうだよね

・納得できない時には率直にそれを伝えました。会社に雇われてはいるが、自分を殺すようなことはしたくなかっった

→自分も言いたいことをわないとすごくモンモンとしてしまう

・挨拶を侮ってはいけません、社長との距離感と時差を縮める効果は絶大です

→直属の上司にはまぁやるけど。役職が上がるたびに難しくなるかも

Posted by ブクログ

主に秘書課長と社長としての経験を踏まえての参謀論。思考ツールではなく、いかにあるべきか論。似たような業務に携わったことから心を震わせるものがあった。

地位が上がると優れた人間だと自分を思ってしまうこともあるが、出世はいい加減でたまたまそうなっただけ。リーダーがそうならないようにするのも参謀の務め。リーダーと自らの脳を同期させ、いつも先回りをして意思決定に必要な材料をすべて揃えて提示する。リーダーの意思決定のために環境を整える。リーダーとの人間関係が悪くとも、ネガティヴ感情を抑えて合目的的に業務に当たる。空気に惑わされず自分の頭で考える自律性の重要さ。自己顕示欲は自信のなさの現れ、手柄は上司に与えてしまえ。順調にトラブルは起きると考え、冷静に解決策を考えて速く実行する。現場からのトラブルの報告が自然に集まるのが良い参謀。上司に逃げ道を与えるのではなく、緊張感を与える好敵手とみなされるべし。現場と真摯に向き合うことが正しい思考の出発点。議論に勝つことは相手の反感を買い、参謀にとって敗北。論理の力を使わずに現場の人々を動かすよう信頼というインフラを築く。利益を出しているのは現場、参謀は一円たりとも稼いでおらず、現場に食べさせてもらっているという意識。トップとビジョンを共有し、自部署の利益でなく全体最適を考える。実行力を磨くため、頭でっかちなだけの人間にならないよう目の前の仕事で理想やビジョンを描いて周囲の人を巻き込んで実現する経験を積み重ねることが重要。原理原則を日々考え抜いて思考の軸、思考の尺度とすることが正しい思考を働かせる基本となる。原理原則という制約があるから逆に思考は自由になるし、問題を設定しやすくなる。人間関係は悪いのが普通と達観し、淡々と合目的的に仕事をやり抜く。上昇志向は原動力にしてはならない、社長になったからってどうってことはない。自然体で面白いと思うことを追求するほうがよっぽどいい。

Posted by ブクログ

「参謀」とは何かを定義づけてから、振る舞い方や性質、本質を、ご自身の経験に基づいて説明しておられました。

読んでいてなかなか面白かったです。参謀とリーダーは本質的に同じ、という話は特に、なるほどな、と腑に落ちました。

Posted by ブクログ

実体験談が多く盛り込まれており臨場感のある一冊。

優秀な参謀=自分の利益、自部署の利益を離れて思考する力、度外視してモノを考えられるか否かが決定打。

参謀の基本は『自分の頭で考える』

Posted by ブクログ

元ブリジストン社長の仕事術。ハウツーというより、実践に裏落ちされた本質的なマインドが、語りの中心。

◯参謀のあるべき姿

・ビジョンと目標を理解する

・戦略と戦術を常に改善し実行させる

・コトに集中する

・現場で辛酸をなめることによって理解する

TOPの最重要任務は「意思決定」。よって参謀の任務は、その意思決定を適切に、スピーディに行えるようにすること。

さらに優秀な参謀は、社長の意思決定の数を低減させる。つまり、社長のビジョンや目標に合わせて先に意思決定しまくれる人。

◯他人の評価を気にするやつは参謀にしてはいけない

・自分の成長や部下の成長に視点が向いていない

・人の悪いところを見ようとしている

・自己顕示欲が高く、見るべきところから無駄な考えに思考が支配されがち

◯上司や他部署のトップが気に入らなかったら「機関」と捉える

・人だと思うから、相性が悪いとおもってネガティブ感情に苦しめられる

・上司を人ではなく機関と捉える。国(社長など)が決めたことだから気にしない。自分の仕事を全うする。政治や政党に困っているようなものだから意味がない

・能力の高い上司に恵まれるのは、組織において稀なこと。上司や他部署の不満を言うのは、自分が機能させるだけの力量に欠けることを表明しているだけのこと

人間関係は完璧ではないと達観し、振り回されることのないようにする。合理目的だけを遂行する。

◯貞観政要(じょうがんせいよう)

・愛想を振りまくのもリーダー(上長)の仕事の一つと割り切る。いつも威風をまき散らすと進言がなくなる

・内容はどうでもいいからまず褒める。意見する姿勢を褒めねば意見がなくなる

・短所は見るな、長所を見ろ。短所をみる分、長所の発見も遅れるし長所を活かす思考機会も失われていく

※短所なんてみんなあるし長所もみんなある。だったらどっちを見るべきかは自明の理である

・できる人間にどんどん仕事を兼務させるべき

約1400年前の唐の時代を描いた「リーダー学」「帝王学」を中心としたものが貞観政要。

中国・唐の二代皇帝で名君として知られる太宗(598年~649年)と家臣たちの政治学。

帝王学はある種『圧制』的なリーダーシップを想像するがそうではない。数ある帝王学の著書を見てもそれは明白。

Posted by ブクログ

「会社がどうあるべきか?」というビジョンについて、正直全く考えたことがなかった。まずは自社が掲げるビジョンを理解して、自分が為すべきことを考え、自分なりの「原理原則」を作り上げていきたい。

とは言っても、気負うことなく、

「こんなことが出来たらいいな」という理想を実現していけるよう、自然体で仕事を「楽しむ」ことを大事にしたい。

Posted by ブクログ

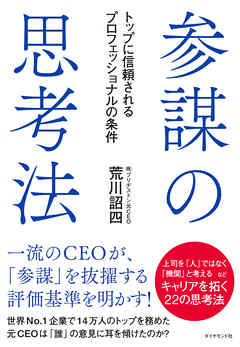

タイヤ業界のリーディングカンパニー、ブリジストンで現場から最高経営責任まで登りつめた著者、荒川詔四氏による、ビジネスプロフェッショナル向けの指南書。

理論家ではなく、実際に世界一の企業の舵取りをしてきた荒川氏によるリアルなエピソードで埋め尽くされているので、秘書や経営企画など、トップに近いポジションで働いている人なら共感できるポイントがたくさん。

権力争いのための社内政治や、管理対現場、反りの合わない上司との関係など、あらゆるステークホルダー達との板挟みにあっているビジネスマンの方は是非、一読されると良いかと思います。

荒川氏の教えは真摯かつシンプルなもので、どんな会社にも起こりうる、避けがたく、息苦しいジレンマにどのように対処すべきかの教訓を与えてくれます。

できること、できないことは人それぞれですが、仕事にまっすぐ向き合い、生き様を貫いた人の自叙伝は説得力が違うなと感じました。

Posted by ブクログ

実行できるノウハウ・tipsを書くというよりは、実体験を元にして得られたマインドの持ち方を中心に語られるビジネス書。

飲み会で上司から聞く話っぽさがあるが、確かな経験に裏打ちされた、「血の通ったストーリー」であり、説得力があった。参謀と表されてはいるが、いわゆるサラリーマン全般に通ずる内容であり、誰が読んでも、どこかしら身につまされるエピソードはあるのではないだろうか。

Posted by ブクログ

社内の参謀役を担うメンバーに向けた内容になっているが、個人的にはコンサル会社に勤めるコンサルタントこそ読むべき内容だと思った。

すでに約5年ほどコンサル会社でコンサルタントでして働いているが、頷ける部分がいくつもあり、フレームワークやロジカルシンキングと同じくらい、本書で書かれている参謀役としての泥臭い姿勢、マインドを習得すべきだと感じた。

Posted by ブクログ

自分たちの仕事が実績が出ていることが見えるとモチベーションがあがる 多少は負担をかけてでも見える化する

=現場との関わり方

参謀は目立ってはならない 現場は後ろに社長の権威を見ている 現場が委縮して正しい情報が上がってこなくなる

現場で辛酸をなめることによって理解する 本社スタッフとの軋轢、本社スタッフへの不満

現場の複雑さと向き合わずに他の成功事例をそのまま当てはめると必ず失敗する

現場を理解しているか 他者の意見を傾聴できるかが現場からの信頼につながる

できるだけ強制力を使わないのがマネジメントの極意

実際に色々な現場の人に話を聞きに行って組織をリアルなものとして理解する

社長に好敵手と思われることが良い参謀である

=トラブル

★順調にトラブルは起きる トラブルが起きているからこそ物事は進んでいるのだと考えて冷静になる

人間関係は気にせず会社組織を良くするために盲目的に目的達成を追い求める 人間関係は悪いのが普通と達観する→強いなぁ。。

=トップの分身として

トップとビジョンを共有する そのために会食などの歯を有効活用する

社長の考えがしっかり腹落ちするまで、社長に対して質問を送り返す→ここで変に遠慮しない!

社長の考え、決定の背景を全て理解し、自分の言葉で説明できるようになる

Posted by ブクログ

ブリジストンで社長になられた方だが参謀の考え方などが詳細に記載。非常に具体的に書かれていて内容で初めての内容は無いが理路整然と整理されていて勉強になった。自分の会社でも実践してみたい。

Posted by ブクログ

会社組織の人間として、どういう心構えで過ごすかということを教えてくれる本。人間関係に悩んでいる人や、上司、部下とのコミュニケーションに課題感のある人には特にお勧めだと思います。

Posted by ブクログ

正直参謀というか秘書的な形では普通だと思いました。

先回り根回し調査を事前に行いCEOがその時必要な情報を得ながら全力を出せる状態に保つ事というには想像はできます。できるかは別ですけどね。

Posted by ブクログ

ブリヂストンの元CEOである荒川詔四さんの著書。荒川さんが社長をサポートする参謀を務めた経験から得た、トップ(社長)に信頼されるための条件について文章化(自ら社長になって参謀を抜擢する際の評価基準も併せて語られる)。参謀として社長を支える側と、社長として参謀を採用する側の両面から解説されていたので非常に分かりやすかった。失敗経験多めで描かれているので感情移入しやすい。

Posted by ブクログ

組織における出世などいい加減なもので、たまたまそうなっただけである。(お鉢が回ってきた)

自分の頭で考えようとする事。従順であることとは違う。

時には面従腹背も経験値のうち。

リーダーの先を行け!

社長に指示をさせたら負け

脳を同期せよ。

TOPの最重要任務は「意思決定」。よって参謀の任務は、その意思決定を適切に、スピーディに行えるようにすること。

ゲゼルシャフト(目的達成のために作為的にできた集団)

ゲマインシャフト(家族など感情でつながる集団)

TOPという機関を機能させよ

自分は脇役である。主役ではない。

TOPの不完全性を補うのが参謀の仕事

✖️「社長からの強い意志が出たから、従わざるを得なかった」

会議において、社長が生み出す「空気」を壊すこと。自律的に考える。

上司の愚痴ばっかり言うのは、自分が上司を機能させる力量がない証拠

自己顕示欲、、をさっさと捨て、手柄は全て上司に上げてしまえ!

トラブルは必ず起こる。トラブルを報告した事に対して感情的に叱責することは全く意味がない。どころかトラブル隠しの体制を作ってしまう。

目的は何か。どうなりたいのか。どうありたいのか。