感情タグBEST3

Posted by ブクログ

中国の東の海のヘリをベトナムから上海まで行った体験を書いたものである。フィールドワークとしてのノンフィクションとしての読み物であるばかりでなく、一連の旅行記として、通用するものでもある。皮肉として書かれている「地球の歩き方」の出版社であるダイヤモンド社が倒産したことは偶然の一致である。

Posted by ブクログ

転がる香港に苔ははえない よりも好き。これを詠んでからは、中国 華南方面へ行った際には常に本の内容の何処かが浮かんでくるし、読んでいると過去に訪れた地域の風景が思い出される。

中国、また行ける日は来るのかな。

著者は香港留学経験はあるので広東語なら出来るだろうが、マンダリンは独学なのかな。筆談するにも本土は簡体字だから、そう簡単にはいかないだろうし。

Posted by ブクログ

米原万里さんの著書から興味を持って読んだ。

当時の中国で著者が出会った人たちの描写と著者の心の動きが飾らない表現で描き出されていて引き込まれた。引き込まれつつ今の中国が知りたいと強く思いながら読んだ本。

Posted by ブクログ

解説に「米原万里さんの書評を読んで、手にとった方も多いのでは?」とあるように、そのまんま私です。

20年も前の旅行記なのに、陳腐化していないどころか、引き込まれて一気に読んでしまった。

改革解放後、中国には見なければ

ならない夢が沢山あると表現されている…

どの街にも一癖あるけど人懐っこい愛すべき中国人が登場していて楽しい。

そして、著者が今の自分と同じくらいの歳に旅した記録ということもあり、目が離せなかった。

Posted by ブクログ

中国を知りたいなら実際に行って人と触れ合うことだ。

それをシンプルに教えてくれる本だと思う。著者の感性と行動力が凄い。本当に面白い中国ルポです。

Posted by ブクログ

自分が中国の何に惹かれるのか、すこし答えをもらえた気がする。

中国人から学ぶことって多いんだわ。

星野博美さんの洞察力というか、筆力というか、それにも驚かされた。

星野さんの本はすべてウィッシュリスト行き。

Posted by ブクログ

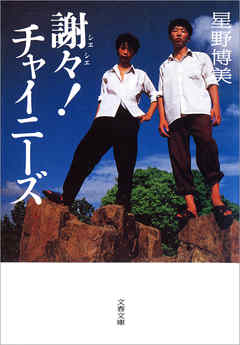

文春文庫 星野博美 「謝謝!チャイニーズ」 30年前 (著者27〜28才)の旅行記。ベトナムから広州、福建省、寧波、上海へ北上

タイトルの意味は、中国の人たちの生きる姿や自由な精神を通して、生きる実感のヒントを得たことに対する感謝と解釈した

政体と関係なく、個人が自由に生きる中国の人々と 国家と法律のもと集団行動をとる日本人という論調。中国と個人の自由精神は結びつかないが、著者は 中国の人々の方が 自由に生きているように見ている

「国とは 人である。私は やはり人を見続けていく」という 著者の言葉は興味深い。他の本も読んでみたい

「食べることも〜自分の身を守ることも、自分を主張することも、待つことも〜人生には どんないいことも悪いことも起こりうることも、その一つ一つがとても大事である」

「何かを求めて旅に出る人間が〜マニュアルを離さないのはもったいない〜地球の歩き方など存在しない。あるのは自分の歩き方だけだ」

「日本を動かしているのはシステム〜(中国)ではすべて人間によって営まれている〜日本の問題は、個人の顔が見えないこと」

「中国では物を買うことも物を食べることも〜すべてが闘いだ〜ぼやぼやしているとだまされる〜それがいやなら自分の身は自分で守ることだ」

「突然〜物から情報から価値観まで一斉になだれこんできた中国〜ここには見なければならない夢がありすぎるのだ」

Posted by ブクログ

ベトナム国境の東興から上海まで、中国沿海部の旅で出会った普通の人たちを描いた旅行記。ゴミの捨て方から不法移民、経済まで、多少力んだところもあるが若さと熱気の溢れる内容。93~94年のこと。

自分の持っているイメージとぴったりで、読んでいると自分の中国旅行中の光景もたびたびフラッシュバックして、懐かしさと寂しさにとらわれて読むのを中断することもしばしば。とても胸を打たれる一冊でした。

Posted by ブクログ

『転がる香港に苔は生えない』で星野さんの文章にすっかり魅了されたので読みました。

旅行記はそう言うものなのかもしれないけど、読み終わったあと、まるで自分も旅したようで、章を振えるだけで懐かしい気分になります。笑

星野さんが旅をされてからはや20年。今や中国人にとって日本は、この本の中のような夢を叶えるための場所、としての役割をほとんど失っているように思います。

今度は彼らは、どこに向かっていくのだろう。

時代が変われば彼らも変わる。でもその先に待つのは、故郷である中国へ帰ること。それはきっとかわらないんでしょう。

Posted by ブクログ

90年代後半の、開放政策の始まった中国の殆ど知られない地方都市の激動の変化と人々が、瑞々しくときに苦く写し取られていて、沢山の日本人が読んだらよいと思う。今の爆買い中国人の一端が見えるかもしれない。

Posted by ブクログ

旅記として読もうとすると、各章の繋がりというか連携が微妙で、「いきなり場面変わった!」感があったのですが(笑)

ずっと昔似たようなことを思ったことがあったような、と回想してしまいました。

内容は若干哲学的かもしれないですね。

一昔前の中国を知るにはいい本かもしれないです。

払ってもいい金額:600円

(この本を書くのにはとてもコストがかかっていると思いますが)

で、また、この人の本を買ってみようかなと思ったりしました。

Posted by ブクログ

旅立つ前に内蔵されている著者の礼儀、語学力や歴史・地理的認識こそが、独自の出会いを生み特別なものにしてゆくのだろう。

登場した人々に届いた写真を想像するだけで、温かい気持ちになる。

コンプライアンスにがんじがらめの職場で窒息しそうなとき、読み返したくなる一冊。

Posted by ブクログ

もう20年も前の中国旅行記。

あたしが出会ったのは誰もが夢を見ることができなくなった中国。

そうなんだよなー買えなかったものが誰でも買えるようになったんだ。

今の中国はもう少しで誰もが外国に行ける国になるだろう。

でもきっと著者が出会った中国と変わらないとこもある。

あたしも生きていくリアリティーをこの国を訪れることで初めて感じたのかもしれない。

海南島にいるときの自分は東京にいる自分とは違う。

東京にいる自分が今のあたしの生きていくリアルなんだと思っていたけど、もしかしたらそれは違うのかもしれない。

手紙での交流がなんだか羨ましかった。あたしも手紙を書いてみようか。

「国とは、人である。私はやはり、人を見続けていこう。それしかできないし、またそれしか、したくない。」

me too.

「転がる香港に苔は生えない」を再読したくなった。

Posted by ブクログ

米原万里の『打ちのめされるようなすごい本』を通じて邂逅。わたしは普段から紀行文、旅行記のたぐいをよく読む。金と時間のかかる旅(とくに社会人になって以降は、後者がネック)を、確かな観察眼と柔軟な思考力を持つ文筆家に代行してもらえるからだ。本当は自分で旅に出かけたいけど。

しかし中国の旅行記はこれが初めて。旅先で出会う、好奇心が旺盛で抜け目のなくて、商売上手な(つまり、人格的に脂ぎった)市井の中国人たちがこちらにぐいぐい迫ってきて、ちょっと気疲れする読書だった。でも読後は清々しく、生きる勇気がわいてくる。「生きるために食べる、寝る、商売をする。当たり前だろ?」と中国人たちにまくしたてらているみたいだ。「生きるってなんだろう」「働くってなんだろう」とおよそ生産性のない生半可な自問自答で「哲学」している気になっている2010年代末期の日本に暮らすわたしは、背筋を伸ばして立ち上がり、襟を正さざるを得ない。

内容に先立ってまず、処女作にして、筆者のこの細部のリアリティの再現力がすごい。かといって写実主義の一本調子ではなく、中国人たちとの交流を通じて筆者が感じたこと、その内面も豊かに、衒いのない筆致で描き出されていて、その文章力に目を見張る。

27歳の筆者が旅をするのは、90年代前半の華南。ベトナムの国境から北は上海まで、海岸沿いに北上していく(といっても旅は2回に分かれて行われたようだが)。

各々の街で筆者が直面するのは、鄧小平の「改革開放政策」の下に、瀑布のごとく資本主義が流入し、人心は猛々しくなり、ゴミによって街や山河は荒廃していく大国の姿。筆者が訪れるのは、「『地球の歩き方』にも載っていない」という無名のちいさな街や島だが、そこにも変化の余波は平等に襲ってくる。象徴的なのは、島の経済格差が広がり、年長者への敬意よりも、経済力で人間関係を決定づけられていく中で、力なく笑う老李(らおりー)だ。50を過ぎたこの貧しい元漁師は、若年の成功者からの侮辱に耐えながら、夜中にひとり懐中電灯を持って海岸に出かけ、真っ黒な海に潜る。筆者は、「いま、中国全土にどれだけの老李がいるだろう」と、いまこの大陸を襲う激動と、それに乗り遅れたものたちに思いを馳せる。

「国とは人である。わたしは人を見続けていこう」。文庫版あとがきを筆者はこう締めくくる。ひるがえって現代、日中摩擦が激化する中で、かの大陸でほんとうのところ何が起こっているのか、私たちは恐ろしいほど無知だ。新聞を読んでもテレビを見ても、そこには「人」がいない。いるのは巨大化したクラゲみたいにぶよぶよと抽象化された、顔のない怪物だ。

星野博美のような知性と度胸と語学力を兼ね備えた旅行家/文筆家はとても得難い存在だ。続編を強く強く、期待する。

Posted by ブクログ

単行本は1996年発行。ベトナム国境から上海までの旅行記である。改革開放に沸く中国を、長距離バスを乗り継いで北上する。16年前の中国なので状況に変化は感じる。日本の経済力が年々疲弊している昨今、日本へ違法な方法で入国することなど無くなっているのではないだろうか。それほど、今の中国の成長は目覚しいのだ。今年、香港旅行で見たブランド店前の行列は、中国本土の人たちだった。過去の日本人の勢いはない。貧困差が拡大し、心の貧しさが広がると、この本に書かれている中国人の人情も希薄になってしまう。悲しいことだが日本を見るとうなずくしかない。

Posted by ブクログ

旅は好きだし旅本もよく読むが、現地の人から見れば幻想と思い入れの入り混じった感傷に過ぎまい。人生が変わるとまで思った藤原信也『印度放浪』もインド人が読めば笑止であろう。でもそれで良い。旅は検証ではない。通り過ぎる者だけが持ち得る思いもある。「私は中国に恋していた~」で始まる本作は韓国に恋していた当時を思い出させてくれる。見知らぬ国に恋するには若千の無知・無謀と充分な気力が必要である。だから、瑞々しい旅の記を読む度に~旅に疲れた自分に悔悟の念を抱きつつ~惹かれるのだと思う。もう一度、遠く旅立つ勇気がほしい。

Posted by ブクログ

「転がる香港に苔は生えない」の著者のデビュー作。

こちらは中国大陸部の旅行記になるのだが、

「転がる香港に苔は生えない」を先に読んでしまっていたので

若干物足りなかった。

中国好きの人にとっては、やはり血が騒ぐ一冊だといえると思う。