感情タグBEST3

Posted by ブクログ

とても空想的でいて写実とディテールで地に足がついた、夢とは違う現実から数歩ずれた世界の楽しさ。銅版画的なタッチ、メディアを横断する手法も魅力的。結末はどれも謎めかせつつも捨て鉢でなく後味も良い。

Posted by ブクログ

ああ~とてもとても面白かった。

一篇をぐいいいーと集中して読み、

一日以上間を取って次に進む、

だってすぐ次に移ってはもったいないから

物語に入り込んでた至福の時間の記憶を長引かせたいから

というように読みました。

深く大きく造り込まれた設定、

驚きと美しさを伴ったメタ的な手法、

建築物への

趣向、

センチメンタルなロマンスの味付け

(女性の裸体もきれいに描いてあるなあって。)

いやあ大好き。

"マンガ"に付随した虚構テキストに触れるのもこれまた贅沢な体験で嬉し。

Posted by ブクログ

・一個の小宇宙。そんな印象を受ける、マンガを越えているマンガ。ヒトコマヒトコマの描き込みが恐ろしいほど細密。

・ストーリーは、いかにもフランス気質っていうか、不条理で哲学的でSF的…いく通りにも読み解くことができそうな、象徴的な話。

・架空の町々と歴史、そこに住む人々。現実世界との実験的手法で描かれるクロスオーバー…たまらない人にはたまらない、そんな作品。

・とりあえず、値段だけの価値あり。

・日本語版は、冒頭に作者の解説(ほんの「さわり」だけど)が掲載されていて、予備知識として頭に入れておくと、スムーズに物語に入り込める親切設計。

Posted by ブクログ

見事な構築。

冒頭に地図があり、そこにある国々でおこる物語が掲載されている。

1巻の時点では、それぞれの話はまだつながっていない。

読者は壮大なイマジネーションの中をさまようことになる。

巨大な建造物、奇想天外なストーリー。

スクイテンは昔、リトル・ニモを描いていたと記憶しているが、当時から建物を見事に描く作家だった。

徐々に時代が変わっていくのも楽しい。巻が進むにつれて、現在や未来が描かれるのだろうか。

Posted by ブクログ

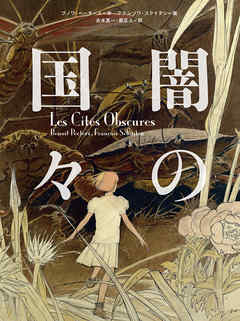

400ページの重厚なバンド・デシネ。闇の国々といわれる別世界で起こる色んな御話。

1巻は白黒漫画かと思っていたがカラーのページもあった。あとがきで知ったがこの日本版はフランス本国の1巻から順番に掲載しているわけではないようだ。

この巻には3つの話が載っていた。

最初の狂騒のユルビカンドでスクイテンの建築物の造形美凄いとなり、塔では白黒漫画の中に色付きの世界が表れて感動して、最後の傾いた少女で絵と写真を使い闇の国々と現実世界が上手い具合に混じり合い驚いた。

あとがきにある傾いた少女に纏わる手紙の話も素敵。

Posted by ブクログ

フランス語圏の漫画、BD(バンド・デシネ)の大作。「闇の国々」と呼ばれる国を舞台とする連作である。本書出版の時点では、本編が12作、番外編が12作出ており、本書ではうち本編3作が収録されている。

日本語訳としては、本書に加えて『闇の国々II』と『闇の国々III』は刊行済であり、『闇の国々IV』は2013年秋頃に出ることになっているようだ。各作品の刊行順序は原作とは異なり、本書(I)に収録されているのも2作目(「狂騒のユルビカンド」)、3作目(「塔」)、6作目(「傾いた少女」)となっている。

原作シリーズの自体もまだ完結というわけではないようだが、「闇の国々」に起こる出来事を描く各作品がゆるやかにつながっているものなので、どこから読み始めても、またどこで終わりになってもよいようにも思われる。

原作はブノワ・ペータース、絵はフランソワ・スクインテン。2人のうちのどちらが欠けても生まれえなかったのであろう作品である。

「闇の世界」は「明るい世界」(いわば通常の世界)のパラレルワールドのようなものである。独立に存在するこの2つの世界の間にチャネルが生じ、交感することもある。

さまざまな人物や文学・芸術へのオマージュがちりばめられ、作者のイマジネーションに促されて読者の想念も揺さぶられ、刺激されるようでもある。不思議な奥深い世界である。

「狂騒のユルビカンド」では、謎の立方体構造が網状に成長を続け、都市への脅威となる。核を得て、結晶が成長し始めるようなものである。作中で主人公が、「もし立方体を斜めに置いていなければ」と考える場面がある。平らであったなら、また元になる立体が六方晶の形や正四面体であったなら、どんなことになっていただろう。

「塔」では、バベルの塔を思わせる塔の「修復士」が止むことのない塔の修復に業を煮やし、責任者である「巡察士」に直訴しようと旅に出る。下降と上昇の旅の末に、彼が目にする世界とは。白黒と色彩の対比に息を呑む。

「傾いた少女」もまた奇妙な物語である。勝ち気で物怖じしない少女が突然傾き始めたのはなぜなのか。物語後半には、「明るい世界」との往き来が、巧妙な技巧で描き出される。

長じて改革者となった少女のかぶるベレー帽には、個人的に、著名な革命家を連想した。

谷口ジロー作品(『父の暦』あたりか)とピラネージの版画は見てみようと思った。

非常に精緻で細かく描き混まれた絵が、まったくアシスタントの力を借りずに作画されているということにも驚く。1ページを描くのに1週間を費やすという。いやはや、すごいことだ。そうでなければ作り出されない世界もあるということだろう。

Posted by ブクログ

例えば、指輪物語のことへ思いは漂ってゆく。その物語は完全な空想の物語である筈なのにどこかしら言い伝えられた話であるよう雰囲気がある。伝説的な物語(あるいは神話もその一つに含めてよいと自分は思うけれど)の不思議さと現実から切り離された浮遊感の混じり合った雰囲気は、逆説的ではあるけれど、物語が地続きの世界のことを描いていると思わせられれば思わせられる程に強くなる。もちろんその為には多くの実際の伝説や史実を象徴的に取り込まれている必要はあるだろう。

例えば指輪物語では「中つ国」という壮大な世界がまるごと一つ創出される。その歴史、文字、文化、それらがトールキンによって生み出されたこと自体、驚異的なことだと思うけれど、その存在が、どこか未だ痕跡すら発見されていないだけのものと思わせる雰囲気があるからこそ、指輪物語はこれ程に人を熱狂させるのだと思う。もちろん、その為にトールキンは多くの西欧圏の神話や伝説を織り込み忍ばせている筈だと思う。そして西欧の人々の記憶にはシュリーマンによるトロイの遺跡の発見の物語が色濃く残り、神話と思われていた伝説が史実であることの可能性を大きく見積もりがちにする。

一方で、この「闇の国々」はどうだろう。やはり多くの西欧文明の遺物や遺跡のイコンが織り込まれ、指輪物語と同じように西欧の人々に不思議な懐かしさを与え、切り離されていながらも完全に空想とは思われないような世界観を与えることに成功しているのだろうと思う。だからこそ「傾く少女」のように、次元も現実と想像の境界も軽々と越えてしまう物語も語られ得るのだと思う。そう理解した上で、これは自分には追従することが難しい物語であるようにも感じるけれど。

とても不思議なのであるけれど、かつて指輪物語(もちろん文字としての、と断っておく必要性を感じるけれど)に興奮した中学生であった自分ではあるけれど、その時ほどの湧き立つような感慨は、面白いとは思いつつも、「闇の国々」では味わえない。それが何故なんだろうと考えると、一つには視覚的イメージによる想像の固定ということが大きいのかも知れない、と思いつく。特に、日本の漫画(一般的な、と断っておくべきか)に馴れた読者としては、このフランソワ・スクイテンの緻密な描写はイメージが広がっていく余白を奪ってしまうように感じる。大友克洋のAKIRAとの類似性を認識しつつ、AKIRAでは現実が邪魔をしてくることが余りなかったのに対して、この物語は現実が飛翔を阻むところがあるように思う。

画の緻密さが悪いわけでは、決してない。例えば、自分は安野光雅の細かい絵が好きだし「旅の絵本」など想像がどんどん広がってゆくのを感じるけれど、物語に投げ込まれる実在のイコンの描写の緻密さと重なることで、何か強制されたイメージを押し付けられたような気がしてくるように感じるのだ。そこに少し残念な気持ちが残る。あるいは、ただ単に年を取って感覚が鈍くなっただけ、なのかも知れないけれど。

Posted by ブクログ

400ページの大型本。絵もストーリーも深く緻密で中々読み進めない…orz 装丁を含む本そのものが世界を持っていて、まるで映画を本の形で読んでいるような錯覚に陥る。そういう体験自体が面白い。