感情タグBEST3

Posted by ブクログ

科学を世界の証拠とする社会に産まれた者として、信者の内面には何か、非科学を説明する理論を持っているのではと考え、キリスト教と戦争という一見矛盾を孕むタイトルからその理論への糸口を見つけたように感じた。

結果として、やはりキリスト教の中にはそのようなものは無かった(良し悪しは置いといて)。

共感より納得を好む性格上、不思議に思えていたのだが、現代社会を俯瞰で見ると少し分かる気がする。

科学の言うことは絶対とし、学校の先生や研究者の言うことを疑いなく信じる科学社会と、識字率が低く聖書が読めない為、聖職者の言うことが絶対だと信じていたキリスト教社会。テクノロジーの差はあれど本質的には何か変わっているのだろうか。

科学は絶対と教育され生きてきたが、果たして我々はその科学を説明できるのであろうか。

AIなどによりクリエイティブの敷居が低くなっており、仕事が奪われるやら実写か生成画像なのかで盛り上がっているが、信仰の対象もこの様なノリで生成される恐れもあるのではないかと考えてしまう。

それが良いことなのか悪いことなのかは、ちょっとよくわかんねぇや。

Posted by ブクログ

「正しい人はいない。一人もいない。」(ローマ信徒への手紙3:10)

◆

「キリスト教こそ、戦争や異端審問や植民地支配で人を史上最も多く殺した最大のカルトである」

「イエスの教えとキリスト教は無関係」

「ザビエルは、先祖は地獄に落ちるのだったらなぜ、そんな有難い神様がもっと早く来なかったのか、との日本人の質問に答えられなかったではないか」

「宣教師とキリシタンたちは、日本の神社仏閣を焼き払い日本人を奴隷として売り払ったではないか」

キリスト教が批判される際に、必ずと言っていいほど言われるフレーズである。

さらに、

「宗教があるから戦争が起こるのだ。

宗教というものがなくなれば戦争もなくなるはず。」

「一神教は排他的で、多神教は寛容」

という恐ろしいほどに単純な二元論が断罪の言葉として使われる。

まあ、確かにそうかもしれないが、ちょっと無邪気に白黒つけるのは待ってほしいと言いたい。

かなりナンセンスな決めつけである。

事態は単に宗教のみでなく、さまざまな伝統や思想や情緒、利害がもっともっと複雑に絡み合っているのである。

実際に同じ組織一つとってしても決して一枚岩ではなく、かなりの幅がある。

◆

例えば戦争ひとつとっても、

「侵略」側が目的とするのは、相手の領土や物品の略奪であり、闘争そのものではない。

戦わずにそれらを獲得できるならそれに越したことはない。

したがって、「侵略者は常に平和を愛好する」。

防御側の目的は、純粋に相手を撃退すること、つまり闘争に他ならないので、戦争概念は防御と共に発生する。

◆

フスも、ルターも、ラインホルトニーバーも、戦争を拒否しなかったし、

ボンヘッファーはヒトラー暗殺に関わり死刑になっている。

◆

聖書に「殺すなかれ」がある割に、聖書の中ではやたらと異民族を虐殺する描写が多い。

もちろん、平和の道を示している箇所もあるが、

解釈者によって都合よく取られてしまう。

◆

創初期のキリスト教徒たちに中にも軍人がいたが、

どちらかというと戦争の拒否よりもローマの偶像崇拝の拒否による殉教が多かった。

◆

ローマ・カトリックは、「正当防衛は重大な義務である」と、

トマス・アクィナス以来の伝統に基づきカテキズムにも記しているが、日本のカトリック教会はそこには触れない。

◆

宗教の違いが争いを生むわけではない。

むしろほとんどの場合はは平和の期間の方が長い。

なんらかの具体的な状況が複雑に絡み合って人々に武力行使を強いる。

宗教もまた戦争の道具となりうる。

宗教自体が暴力の「原因」にはなり得ない。

◆

総じて人は「悪」を意識している時よりも「善」を意識している時の方が凶暴になり他者を傷つけることを躊躇わないものである。

問題は愛の欠如ではなく、誰かを愛しているからこそその人にために誰かを押し退け蔑ろにしてしまう。

Posted by ブクログ

キリスト教なんて平和言いながら戦争しまっくてるやろ!と思っていたところに見かけたので買ってみた本。実際、キリスト教が戦争を肯定しているように読める部分もあれば、やむなく戦争した後にどう精神ケアをするのかに着目した教えもある。しかし最後まで読めば、キリスト教がどうこうなのではなく、この世を生きる人間には生きていくために拠り所が必要だということがわかる。生きる過程では他人との衝突は避けられない。そのときにどうするか、その後にどうするか。本来はただそれだけだったのだと、考えさせられた一冊でした。

Posted by ブクログ

平和を訴えながらも、なぜ、戦争という究極の暴力をするのか?

キリスト教の理念と現実の「矛盾」。信仰と軍事の親和性についての指摘を多くの事例、参考文献から解説する。

時代、状況、地域、立場によって解釈も違い、「自分こそが正しい」と思って行動する、つまり「信仰」よりも「人間の本性」に行き着いてしまうのか。

「宗教」と一括りにできる話題ではなく、善意が暴力を正当化してしまう現代の問題にも通じる。

Posted by ブクログ

アーミッシュの元は再洗礼派

原爆を投下する部隊に対して祈った従軍チャプレンもいた。

カトリック教会は、建前としては、良心的兵役拒否は代替奉仕がある場合のみ可能という立場。

システィナ礼拝堂にミケランジェロに絵を描かせたユリウス2世は、自ら剣を帯びて戦地へ向かう「軍人教皇」だった。

プロテスタントも、ツィングリは自ら剣をとって戦い、チューリッヒの教会にある彼の銅像は、聖書と剣を手に持っている。

アメリカでは「兵士のための聖書」なるものまで販売されている。

初期キリスト教徒が軍に入らなかったのは、人殺しを避けるというより、軍隊内の偶像崇拝に関わるのを避けるためだった。

ブッシュ大統領は一番好きな政治家はだれかと聞かれ「イエス」と答えた。

空母の航空機格納庫で戦闘機を背景に、精密誘導爆弾を保管する箱に水を入れて洗礼を施す写真がアップされている。

Posted by ブクログ

キリスト教と聞くと「隣人を愛せよ」「誰かがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい」と言った言葉、「赦し」などを思い浮かべ、絶対平和主義的な考え方の上に成り立っている様に思える。旧約聖書にも十戒には「殺してはならない」とある。だが実際のキリスト教とは戦争も行うし、旧約聖書の中では殺戮するシーンも多く登場する。日本は太平洋戦争で国民の多くがキリスト教徒であるアメリカと戦火を交え、互いに殺し合った過去もある。一見すると矛盾している様にも思えるが、実際のところ、キリスト教の教義の中では、敵対する他者を殲滅する行為は許されている。キリスト教の教理をわかりやすく説明した要約ないし解説であるカテキズムにおいても、はっきり明確に、向かってくる敵を殺害する事は構わないとされている。確かに歴史を振り返れば残虐性が際立った十字軍などは分かり易い例だろう。

キリスト教の教典は「旧約聖書」と「新約聖書」からなるが、その中でもはっきり矛盾する様な記述もある様だが、キリスト教徒の筆者曰く、何かを宗教的に説明する際には、部分的に2つの聖書から都合の良い記述を引用するのは、ごく普通の事の様だ。

本書はそうしたキリスト教と戦争の関わり合いを、過去の成り立ちや歴史上の重要なキリスト教の人物を挙げて分かり易く解説している。

戦争映画にもしばしば登場する従軍神父の話や、著名な指揮官が聖書から引いた言葉で軍の指揮を上げたような逸話、キリスト教徒の中でも宗派の違いによる考え方など実にわかり易く記載されている。私などは単純に平和を愛すると言いながら戦争ばかりしているアメリカを思い浮かべて、短絡的に矛盾してるとしか考えていなかったが、本書を読むことがで、そうした戦場に赴く人々の事を理解できる気がする。

タイトルからして興味をそそるものだが、内容は実に多岐に渡りキリスト教の知識を入れることができ、期待通りの面白さであった。

Posted by ブクログ

表題の通り、最終章まではキリスト教と戦争との関係性を創立した紀元前から現代に至るまで簡易にまとめており、初学者にも分かりやすい内容となっている。

最終章は著者の意見となっているわけだが、それがあたかも人間性への諦念のような終わり方であり、人によっては物足りなさを感じるかもしれない。

だが、現代において考えるべき諸問題へのヒントを得る一助という意味で、本書は読むに値する良著であると思う。

Posted by ブクログ

新書だけれどずっしりと重い。半世紀前から、聖書は読んできたつもりだった...けれど、キリスト教教徒である著者とはずいぶん読み方が違い、驚きました。日本では0.8%しかいないキリスト教徒も、世界では23億、ピュー・リサーチ・センターの予想では、2050年には29億、イスラム教徒が28億と接近し、2070年には逆転すると。「イスラム教とキリスト教の両陣営が、直接戦争状態にあった時期はむしろ稀である。」著者は書いていますが、心配ですね。参考図書案内も充実しているし、大きな宿題を貰った感じです。

Posted by ブクログ

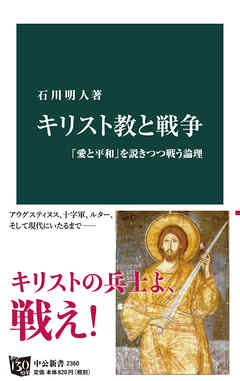

「愛と平和の宗教」として語られ、またそのように自認するキリスト教と戦争・暴力の係わりを紹介した書。聖書・神学・信徒の言葉からキリスト教における戦争・武力行使の正当化のあり方を概観し、キリスト教の「平和」と「戦争」に対する態度、ひいてはそこから浮かび上がる人間そのものの矛盾に満ちた本質を説く。

本書は、「愛と平和」を説くキリスト教が「戦争と暴力」をどのように肯定してきたのか、如何なるロジックで前者と後者を両立させてきたのかを紹介した本である。「なぜ、キリスト教徒は、「愛」や「平和」を口にするのに、戦争をするのだろうか」という素朴な疑問の紹介から始まる本書は、キリスト教と戦争・暴力を巡る関係を様々な視点から概観していく。正当防衛や条件付きでの武力行使を認めるローマ・カトリック教会、「不正や悪人を罰する」戦争を肯定するルター、聖書における戦争や虐殺・軍事的比喩の記述、初期キリスト教や中世教会の戦争との関わり方――。

それらを通して見た上でなされる、先の問いに対する筆者の答えは単純明快である。そもそも、この問いの前提となる「『愛と平和』・『戦争と暴力』は二項対立である」という概念そのものが間違いなのだ、と。キリスト教は現実の諸要請に応じて(条件付きながらも)戦争や暴力を肯定してきたし、またそれを教義や神学のレベルでも織り込んできた。その根拠にあるものは、戦いや武力は必ずしも神やイエスの説く「愛」や「正義」、「平和」と矛盾するものではなく、寧ろ状況によっては後者をなす為の一つの手段である、という論理であった。平和と戦争を巡るキリスト教(及び個々の信徒)の考えは様々ではあるものの、「愛と平和を祈ること」と「戦争をすること」は決して常に矛盾するものではないのである。

筆者はここから、戦争にまつわる人間普遍の本質についても話を広げていく。人は「愛」や「平和」「正義」を望みながらも、その為に戦いや暴力を行ってしまう。戦争の根本にあるものは「善意と悪意の入り混じった、混沌とした理性と情念」であり、「愛情」「優しさ」のみではその抑止にはなりえない。それは人間が持つ本質的・普遍的な不可解さ・矛盾であり、限界である。平和と戦争を巡るキリスト教の言説は、ある意味で平和と戦争を巡ってアンビバレントにのたうつ人間の姿でもある。「はっきり言って、真の愛など、私たちにはありえないのかもしれない。私たちに、真の愛は不可能なのだ。そう気付くことの方が、正直というものである」(p221)という筆者の言葉から浮かび上がるのは、戦争と平和について議論する上で本当の意味で必要な悟りにも似た諦念である。

本書はキリスト教徒の筆者によって編まれたものであるが、その中での筆者の語り口は赤裸々なまでに率直である。「キリスト教は、それ自体が「救い」であるというよりも、「救い」を必要とするのに救われない人間の哀れな現実を、これでもかと見せつける世俗文化である」(まえがき)とまで言ってのける筆者は、一体何を以って信仰しているのであろうか、と思ってしまう程でである。ややもすると露悪的に扱われがちなセンセーショナルな話題を扱っていることもあり、もう少し個々の事例の背景事情についても解説してほしかったという不満はあるものの、色々と考えさせられる本であった。