感情タグBEST3

Posted by ブクログ

(上巻)

ギリシャ哲学・科学界の中心に鎮座していたアリストテレス。彼は先人の蓄積した知識に、自身の実地調査を加えて得た厖大な資料を基に、自然と生物の存在論について大きな足跡を残した。しかし現在の自然科学においてアリストテレスへの直接の言及は多くはない。なぜだろう?単純に、彼の科学・哲学は前時代的なものとして否定されたのだろうか。それとも、実は依然として現在の自然科学に対する多大なる功績者なのだろうか?功績があるとすればそれは何か?そして、なぜそれは忘れられたのだろう?

「ヒトの変異ー人体の遺伝的多様性について(みすず書房)」の著者が、これらの疑問について自然科学の膨大なパラダイムに触れながら綿密に考察を加えてゆく。上下巻で注釈合わせ600ページ、価格は8,000円を超える(書店で購入の際、店員に価格で驚かれたのはこれが初めて)が、量・価格に十分見合う読み応えである。やや込み入った論理展開がなされる部分が多く行きつ戻りつせねばならないことが多かったが、著者の一貫した主張という補助線が常に引かれているおかげで最後まで路頭に迷うこともなく、楽しく読み進めることができた。

アリストテレスといえば形而上学・存在論の泰斗というイメージが強いが、彼の生物に関する調査は、個々の対象の観察から「根本的に存在するものとは何か」を導くという、ごく一般に経験される現象の説明を求めようとするものだ。目の前に実在する「これ」に対する彼の態度についての説明は、上巻冒頭では「動物部分学」における「竈の逸話」を引用する形で謎かけのように与えられるのみだが、下巻終盤で美しい連環を描きながら再び立ち現れてくる。

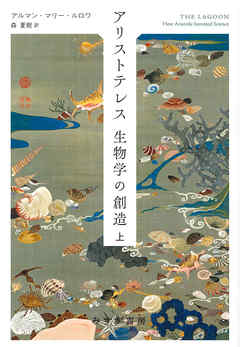

原題”Lagoon”は礁湖の意だが、本書ではアリストテレスが訪れ「動物誌」等の著作の舞台となったレスボス島・ピュラーのラグーンを指す。ここでアリストテレスは自然研究に没頭した。紀元前4世紀、アテネのアカデメイアに所属していた彼は、同時代のピュシオロゴイ(自然哲学者)の間で主流となっていたソクラテスープラトン的観念論とは反対に、自分で直接観察した「パイノメナ(現れ・外観)」を重視した科学哲学を展開する。アリストテレスの研究対象となった「自然」は、同時代のデモクリトスの唯物論やエンペドクレスの選択説とは異なる一方で、観念論者の想定するハードな目的論(外部の万能者「神」の意志を要請)とは一線を画し、あくまでそれ自体の内部に自発的な変化のメカニズムを持った、ソフトな「目的論的宇宙」であった。上巻では、そのアリストテレス的な「目的」とは何か、自然の変化の原因と彼が考えていたのは何か、が考察される。

著者によれば、観念論的な目的論とアリストテレスを画分しているのはアリストテレスの機能主義であるという。万物の背後にある「イデア」が不変だというなら、生物に現れる外形がこれほど多様なのはなぜなのか?この点に疑問を抱いたアリストテレスは、この形質こそが生物の本質であると直感する一方で、唯物論的な無目的性(「たまたま」自然は形成された)も受け入れがたいと考えていた。そこで彼はハードな目的論と唯物論の中道を行く、機能論的な説明を試みようとした。即ち、生物の各器官の機能が、生物の目的にどのように貢献しているかに着目する「機能主義」。その生物の各器官や生物そのもののありようの間の関連性こそ、生物の本性(ロゴス)だと考えたのである。

ところでアリストテレスといえば三段論法に代表される論証法が思い浮かぶが、ここから生物の目的を機能論的に説明していこうとするとどうしても論証できないものが残る。たとえば、アリストテレスの目的論機能主義の根幹をなす法則に、各器官は動物の目的の遂行のため他のあらゆる部分と調整されていなければならないとする「条件的必然性」があるが、この法則は最大類間の比較(鳥にはなぜクチバシがあり、他の生物にはないのか?)においては適用が困難だ。よってこれをいったん公理=「経済性原理(自然のすることには無駄がない)」とおき、公理と観察から自然を説明していこうとするのだが、多くの場合例外が存在する自然科学の厳格な証明は困難だということにアリストテレスは気付いていた。だとすれば、推論の形式はいきおい蓋然的なものとならざるを得ず、一定の限界を含むものとなる。この限界に対するアリストテレスの寛容が、「科学とはどういうものか」についての最大の貢献だと著者は指摘している。

ではその生物の本性とは何か?それは「霊魂」という、生物たちの「形相」を特徴づけるため質料を配列する指揮統制システムだという。予めポテンシャル(可能態)として生物に内在する霊魂が、生物の目的に応じて形相として顕在化(現実態)する。霊魂は生物の機能的特性の総和であり、生物そのものを定義する存在だという。しかし霊魂とは一体?。デカルト劇場に見られるような二元論であれば生気論の立場をとることもできるが、アリストテレスは明確に超自然的な二元論を拒絶していた。もしダーウィン後の世界であれば唯物論的に「自然選択」を霊魂に代入できるのだが、もちろんアリストテレスには叶わぬ相談だ。ここで著者はややアクロバティックな論理展開を導入する。著者によれば、霊魂とは形相を決定するため受け継がれる「情報」に他ならないのであり、アリストテレスはこの唯物論者が欠いている目的論的な「情報」を身に纏った唯物論者である、というのだ。

この目的論と唯物論を橋渡しする「霊魂=情報」説は上下巻通じ何度も登場し、現代の生物学・自然科学に連なる系譜にアリストテレスを位置付ける際の基点として扱われている。たとえば、生物の各器官の作動メカニズムを記述する際、各構成要素がどのように接続されているかについて、アリストテレスのいう霊魂の自発的作用による制御作用がノーバート・ウィーナーの「サイバネティクス」や「負のフィードバックシステム」の嚆矢だとしているし、またヒトの発生において霊魂が器官を順々に発生させる仕方が、ベーアの「第一法則(その生物の特徴は発生の最後段階で発生する)」やウィリアム・ハーヴェーの「エピゲネシス(胚が自らを作る)」と整合的だともしている。

下巻ではいよいよ、現代の生物学を語るに避けて通れない「進化論」におけるアリストテレス理論の役割についての考察がなされる。