感情タグBEST3

Posted by ブクログ

「世の中、おめえさんが思うほど悪かねえよ」「人って……多かれ少なかれ、誰かに何か皺寄せをしながら生きている気がします」

世間の悪い部分に翻弄される写楽とお喜瀬。特にお喜瀬は心と体の不一致を理解されずマイノリティとして苦しみ続ける。それでも世間は悪い人ばかりではないし、互いに迷惑をかけあって生きていくものだとお喜瀬自ら気付き、一方で世間に絶望しかけた写楽を諭すシーンは大きなカタルシスを味わえた。

作者の他の作品とは異なる人情者でこんな作品も書けるのかという大きな驚きがあった。ただ、他の作品でも1人の人物の心情描写は丁寧で今回は2人のみにスポットを当てた関係でより丁寧に心を描けたのだと思う。

今で言うトランスジェンダーを江戸時代に持ち込むのも斬新。当時もこういった悩みを抱えた人物はいただろうし、今と異なり理解されず「下手物」と扱われてきただろうといあことは容易に想像できる。それでも上記に書いた通り、当時にも十郎兵衛や井上夫妻のような人がいたのであれば嬉しいが。

Posted by ブクログ

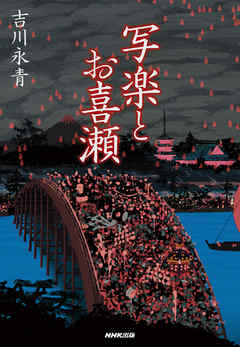

絵師の写楽の正体はよく判らないが、本作の作者は最近の研究で有力視されている「斎藤十郎兵衛説」を採って、それに依拠しながら物語を展開している。斎藤十郎兵衛がどういう経緯で絵を描くようになって行くのか?何を思って絵を描き続けようとしたのか?そういう物語だ。

正体が必ずしもよく判らない江戸時代の絵師を主人公とした物語ではあるが…或いは「人ならではの営為」である、例えば絵を描くというような“創作”に向かって行く「人を人たらしめている何か」というようなことが語られている物語というような気もした。更に、斎藤十郎兵衛や一部の他の作中人物達が「世間の主流を外れてしまったような作中人物に向ける温かい眼差し」、「“それはそれで構わないのでは?”と受容れる寛容さ」というようなことも「人を人たらしめている何か」というようなことに通じるかもしれない。

「何となくの出会い」という作品だったが、出くわして善かったと思える一冊となった…

Posted by ブクログ

阿波徳島藩お抱えの宝生流能役者・斎藤十郎得兵衛を謎の絵師「写楽」とし、写楽誕生の物語を推理した作品。矢場で働く陰間のお喜瀬と出会いが、最終的には写楽を救うことになる。

Posted by ブクログ

写楽の正体については様々な説があるが、この作品では阿波徳島藩お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛という最有力説を採っている。

その上で、なぜ写楽の活動期間がわずか十ヶ月程度なのか、なぜ初期の頃と末期の頃とで画風が変わったのかというその謎について一定の納得出来る筋となっている。

吉永さんと言えば戦国もののアンソロジーでしか読んだことがなかったが、こういう情に絡めた物語も書かれるとは意外だった。

十郎兵衛の心の内に溜め込む苦悩に対し、喜瀬の方は境遇が過酷で切ない。諦めと一筋の希望に縋る健気な喜瀬は、相手に嗜虐性と保護欲という相反する想いをを掻き立てさせながら、逆に母性も併せ持つという万能のキャラクターだ。

しかし喜瀬は常に弱者で被害者ではなく、喜瀬もまた誰かを傷つける加害者にもなりうるということを喜瀬は気付く。

人が生きていく以上、大なり小なり常に誰かを傷つけ誰かに傷つけられる。

人が生き続けるためにはそのことを受け入れ背負っていくしかないのだろう。

二人の行方を気にしつつ、やはり芸術というのは創造主の精神性が大きく関係するのだろうとも改めて思った。

割りと大まかに物語が進んでいくのでアレやコレは置き去りで良いのか、ちゃんと筋は通したのかとちょっと気になるところもあったし、二人の今後についても不安材料はあるが、とりあえず喜瀬が幸せで良かった。