感情タグBEST3

Posted by ブクログ

春にひまわりが咲く、ロボットと共存して生きていく…

本当に起こってしまいそうで怖いなぁ

戦争も良くないしいろいろ考えさせられる

挿絵も綺麗で短編集ということもあり読みやすい

「桜の木の下で」「秋の祭り」 はほっこりする!

Posted by ブクログ

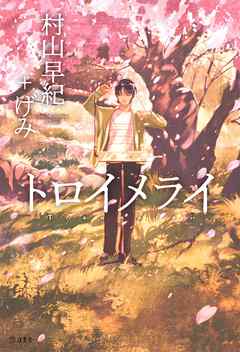

こちらも村山早紀さんとげみさんのコラボ作品です。村山早紀さんの描くストーリーに、げみさんの挿画、もうホントすごくいいんです♪

「トロイメライ」:向日葵が春に咲く近未来、ロボットが人間とともに日々の生活を送るようになっていた…。ある日突然勃発した戦争に、人間とロボットが駆り出されることになったとき、残させた家族は…。

「桜の木の下で」:15歳のゆりちゃんと同じ年の猫との心温まるお話。

「秋の祭り」:捨てられたお雛様とお内裏様に魂が宿った…お雛様とお内裏様は何を思い、どんな行動をとるか…。

一番心に残ったのは、表題の「トロイメライ」ですね…。近い未来、こんな世の中がくるのではないか…その時私ならどうするか、また今ロシアによるウクライナ侵攻の収束が見えないこともあって、『人間に与えられた「知恵と言葉」を使ってみんなが幸せになる世界』…考えさせられました。猫ちゃんとお雛様・お内裏様のお話は、読み終えてあったかい気持ちになりました(#^^#)

Posted by ブクログ

あまりこの手の本は読まないのですが読んでよかったと思います。

心が温かくなったり切なくなったり感情は少し忙しかったですが、綺麗なイラストもあり読みやすかったです(^-^)

Posted by ブクログ

#日本SF読者クラブ あえてSFに分類する。三つの物語からなる短編集。表題作が3分の2を占める。地球温暖化で、人口が激減した近未来。労働力、家族やペットはロボットによって補われている。そんな中、「砂漠の国」で戦争が起こり、ロボットが兵士として徴用される。そして、子供たちは未来を変えるために… 大人が読むべき本。

Posted by ブクログ

村山早紀せんせいの文章にげみさんの絵。

これ以上ないという組み合わせ♪

表紙の青年って、あの人だよね。

読み終えて見返してなんだか切ない。

でも、切ないだけでない美しさがたまらない。

表題作、未来の、やりきれない世界だけど、あのラストに

大きな希望を感じる。

でも、個人的にはお雛様のお話が1番かな。

もう、もう、窓から見てる姿もうふふとなる。

ずっと手元において、読み返して、本をなでてしまう。

そんな1冊。

Posted by ブクログ

小さな物語にそれぞれ味があって、少し切なくもあり、温かくもあり、楽しませていただきました。

挿絵も綺麗で、物語をイメージしながら読み進められました。

ありがとうございました。

Posted by ブクログ

『トロイメライ』、『桜の木の下で』、『秋の祭り』の三作品を収録した文章とイラストが綺麗な短編集です。

『トロイメライ』は夏は死ぬほど暑くなりロボットが普及し、そして戦争が続く未来を描いています。

兄を亡くした愛美を主人公に、兄の代替ロボットのシロウや隣に住む弘志などの個性的な登場人物が物語を彩ります。

環境や戦争に対する人間の姿勢を問題提起しているように思えます。

『桜の木の下で』は飼い猫目線で家族との思い出が描かれています。

実家に帰ってきた15歳のゆりを15歳の猫さくらが迎えます。

同じ15歳でもさくらは高齢です。

人間だけでなく猫にも思い出と未来があり、命の儚さと尊さを感じました。

『秋の祭り』は不法投棄された雛人形が魂を持つお話です。

心優しい人形なので、復讐などの展開にはなりません。

彼らは捨てられたのだからと元いた場所には戻らず、しかし人間が好きなため落ち着ける場所を探します。

過疎地の村で一人のおばあさんを見つけますが、どうやら病気で寝込んでいて…。

さっと読み終わってしまいますが、心が温まる一冊でした。

Posted by ブクログ

『シロウさんもソラタも、わたしは作り物には思えない。数十年前の、ロボットがこんなに進化していなかった時代の日本人が、ふたりを見たら、きっと魔法みたい、お話の中の存在だっていうだろう』

世界初の二足歩行ロボットは1969年に発表され、それ以降地道な研究開発が多くの研究者の間で続けられてきました。1996年にホンダのASIMOがケーブルなしの自律制御可能なロボットとして登場したことは、当時の人々に大きな衝撃を与えたとされています。その一方で、日本ではロボットアニメの大隆盛を受け、未来世界にはヒト型ロボットというものが当たり前に存在する、未来世界とはヒト型ロボットが活躍する世界である、そんなイメージを違和感なく語れる土壌が出来上がったようにも思います。科学技術の進歩は私たちの想像を上回るスピードで進み出しているように感じることがあります。そのような環境の中では、いつ大きな研究の飛躍がなされ、まさか自分が生きている間にこんな未来世界を見ることができるとは…という状況になっても決しておかしくはありません。

『むかしむかし、神さまは、牙も爪も翼ももたない人間に、その代わりと知恵と言葉をくださった。この力で幸せになりなさい、幸せな世界を作りなさいっておっしゃったって、そんな伝説がどこかの国にある』

そう、私たち人間には『知恵と言葉』という大いなる力があります。私たちは生まれたままの姿そのままで、この地球上で生きていくことはできません。しかし、『知恵と言葉』を使うことで私たちは生まれたままの姿を何百倍、何万倍にも強化する力を持っています。そんな私たち人間が生み出したロボット。それは人間の形をしていても人間ではない、感情を持っているようでそれはプログラムによる計算結果でしかないというロボット。そんな限りなくヒトに見える存在と身近に接する未来世界が現実のものとなった時、果たして私たちは、それらロボットを、ただのモノに過ぎないからと割り切って接することなどできるのでしょうか?

『空が銀色がかって見えるほど晴れてる。呼吸する空気は熱くて、燃えるようだ』という主人公・愛美。『腕に巻いたケータイを見たら、今日の気温は三十六度』という画面の中で揺れる『ひまわり』。『春ですね。駅前公園のひまわりが満開です』という文字が画面に流れます。『数十年前までは、夏に咲く花でしたが、気候がかわった今では、春のはじまりを教える花になっ』たという『ひまわり』。『暑さにとても弱い』という愛美。それは『赤ちゃんのときに、死んじゃった母さんと同じ』という共通点。『日本や世界のたくさんの人たちが』死んでいくという『夏は死の季節』。『世界の人口は西暦二千年ごろの半分くらいに減っ』たというその時代。愛美は『四年前、一年生のころの春の日のことを、ふと思い出し』ます。『今日みたいに暑かった』というあの日。『新しいランドセルが大きくて重すぎて、空が暑すぎて』という中でよろけてしまった愛美は『道路に倒れこみそうにな』ります。その瞬間のことでした。『わたしを心配して迎えに来てくれていた、高校生の詩郎お兄ちゃん』が飛び込んできたというその場面。『わたしはお兄ちゃんの手で道路から押し出され、代わりに詩郎お兄ちゃんは、車にひかれて…』というまさかの展開。そんな過去のことを思い出して『吐きそうになってうつむいた』愛美。その時『優しい手が肩にふれ、「お帰りなさい。迎えに来ました」』という声がしました。『愛美ちゃん、だいじょうぶですか?』と言うのは『シロウさんだった』というその声の主。それは『死んだお兄ちゃんと同じ顔と名前を持つロボット』というまさかの展開。『見た目はまるで人間と同じで、心もあるけれど、死なないし、年も取らない』というロボット。『人口が減った代わりに、世界にはロボットの数が増えていた』というその時代。『欠けた家族の代わり』という役割を演じるロボット、それがシロウさん。『わたしの手を取って、お兄ちゃんがそうしてくれていたみたいに、そっとひいて歩いてくれた』というシロウさん。そんな『シロウさんの手の優しさは詩郎お兄ちゃんと同じだ』と感じる愛美。『少し心配そうな笑顔も、お兄ちゃんそのものだった』と感じる愛美。『四年前の春までのお兄ちゃんと同じ』というシロウさんの手を『きゅっと握った』愛美。ソラタというペットロボット、そしてそんなロボットを作る会社に勤めるお父さんが待つ家に帰る愛美。そんな愛美の普通の日常の中に突如影が差します。『遠い砂漠の国で、戦争がはじまった』というその暗い影。人とは何か、ロボットとは何かを問いかける物語が描かれていきます。

三つの短編からなるこの作品。その最大の特徴はなんといってもイラストレーターのげみさんが描かれた美しいイラストの数々です。単なる挿絵などではなく、ページ全体に描かれたカラーのイラストは強いインパクトをもって読者に迫ってきます。せっかくですので、三つの短編それぞれの文章とイラストの割合がどうなっているかを数えてみました。

〈トロイメライ〉: 文42ページ、絵17ページ

〈桜の木の下で〉: 文7ページ、絵4ページ

〈秋の祭り〉: 文9ページ、絵6ページ

というように圧倒的な割合をイラストが占めていることがお分かりいただけると思います。これはもう、”絵本”と言っても良いくらいの分量です。そう、この作品は”大人の絵本”である、そのような言い方が相応しいのかもしれません。私たちが小説を読む時、知らず知らずのうちに、自身の頭の中にその小説で描かれているシーンを思い浮かべます。そんな小説が映像作品になった時、その映像が自身が思い描いていたイメージと異なる時に”原作のイメージが台無しだ”というような言い方でその映像作品を非難する場合があるのは、そんな脳内イメージとの不一致を認めたくないという感情の現れなのだと思います。一方で、この作品のように、文章だけでなく、イメージが合わせて提示される場合は、作品世界をイメージしやすくなる一方で、その小説が持つ無限の可能性を狭めることにつながる危険があるようには思います。しかし、逆にイラストで描かれる世界観が、私たち読者がイメージできるもののさらに上を行くようなものであれば、そこには小説だけでは思い描けなかった、一段上の想像力の高みへと飛翔できる可能性が読者には生まれます。この作品はまさにこの状態。ネタバレになってしまうので具体的に書くことはできませんが、特に〈トロイメライ〉の中で『大きな機械』が登場する場面に描かれるそのイラストは、私にはとても思い浮かべることができないものでした。〈トロイメライ〉というタイトルの世界観を崩さずに見事に描きだしたその機械のイラスト。村山早紀さんとげみさんという二人の出会いが生んだ相乗効果の奇跡ここにあり!、そう感じました。

そんな”大人の絵本”でもある三編の短編は、それぞれに全く異なる魅力に包まれています。上記でその冒頭をご紹介させていただいた〈トロイメライ〉では未来の日本を舞台にした物語が描かれていきます。『通りを歩いてる人たちの中には、ロボットが混じっているはずなんだ』というロボットと共存する未来。一見夢のありそうなそんな未来は、ひまわりが『春のはじまりを教える花』なってしまったという地球温暖化が極端に進んだ未来世界でした。そんな未来世界に迫りくる暗い影が作品世界を暗く塗り替えていく展開に読者の心は一気に暗く沈みます。そして、一筋の光が差す結末には、今を生きる私たちへの村山さんからの強いメッセージを感じました。そして、2作目の〈桜の木の下で〉では、『ひさしぶりに、ゆりちゃんが帰ってきた』という一見特に違和感を感じない冒頭。『玄関に迎えにいったあたしの頭とのどを、優しくなでてくれる』と少しあれ?と感じる展開。そして『十年前、はじめてこの家であったときは、あたしは五歳。ゆりちゃんも五歳。同い年でもあたしは猫で、ゆりちゃんは人間だった』という通り、この短編は猫視点で展開する物語です。じわっと温かい感情に包まれるこの短編。いい話感をとても感じさせてくれた短編でした。そして最後の〈秋の祭り〉では、『山奥の道路沿いの、その藪の中』に捨てられた『お雛様』の物語。『実は古来から、悲しい思いをした人形は満月の光を千度も浴びると魂が宿ることがある』というそんな言い伝えが現実のものとなります。『捨てられたお雛様たちにも、ある日、ひとりひとりに魂が宿りました』というその先の物語。これは予想の上をいく世界観の中で村山さんらしい優しさに溢れた物語でした。そんな三つの短編を彩るイラスト群。ページ数的にはとても短い作品ですが、深い余韻漂う読後感は、小説とイラストの相乗効果をとても感じました。

いかにもSFといった趣の短編一つと、いかにもファンタジーといった趣の短編二つから構成されるこの作品。げみさんのイラストによって、その作品の世界観は読者の中に共通したイメージを作り上げてくれました。一枚のイラストが与える印象は数ページの文章にも勝る強いインパクトを読者に与えることがあります。この作品に描かれたその世界は、村山さんの描く作品世界のイメージを崩すようなものではなく、その作品世界をより強く描き出してくれるものでした。

思った以上に深いその内容に、村山さんがこの作品に込めた思いの深さをとても感じる物語。そして、村山さんの”大人の絵本”への挑戦を見る物語。ああ、これいいなあ、素直にそう感じた作品でした。

Posted by ブクログ

大人向けの絵本かな。

村山さんの3つの短編とげみさんの絵で構成されています。

大きすぎず、小さすぎずちょうど良い大きさの本だと思いました。

SF色の強い表題作とファンタジー2作と思いました。

表題作は哀しいトーンでしたが、ラストで救われました。

ファンタジー作品は心温まる作品でした。

立東舎さんでは他にもげみさんのイラストで本が出ているので、心惹かれます。

機会があれば読みたいと思いました。

Posted by ブクログ

すべてがそうではないけれど…

一番はじめの話『トロイメライ』が、優しくて悲しくて切なくて…とても印象に残りました。

20X0年。春が夏のようになり、ロボットが戦争に行く時代。そうしてしまったのは現代人である私たちのせいなのか…。

考えさせれます。

Posted by ブクログ

ロボットに猫に人形に。人間以外にも心理はあって物語がある。そんな優しい視点が大好きです。未来のこどもたちが笑える世界をつくれるのは今の大人たちの一つ一つの想いの積み重ねなんだと強く感じました。

Posted by ブクログ

この本は、ブク友の間で流行ってた本だって今頃になって手に取った作品。村山早紀さんの短編3つに、げみさんのイラストのコラボ作品。大人の絵本って感じでサクッと読んでみました。

シューマンのピアノ曲「トロイメライ」は聞き覚えのある曲で学校の下校時に流れていた記憶です。

この曲が始まると「下校時刻になりました。生徒はすみやかに下校してください」ってアナウンスが未だに脳内再生されるフェードアウトを促す曲でした。

人の想像力は現実と溶け込んでどれくらいの割合なら非現実の世界を違和感なく受け入れることができるのか。幻想だと気づいていても、心地よく注がれるワインのように受け容れていつの間にか夢見ごこちになってしまう。

猫が人間のように思考するのはもはやデフォルト、ひな人形が突然動きだしても違和感を飛び越えて微笑ましく思ってしまう。

こんな設定を平気で受入れてしまう感覚は何処からくるのだろう。

最初の話は、実現しそうな近未来の話。温暖化が進み向日葵が春に咲く花になっているとか、ロボットも人と心を通じあえるぐらいに進化したのに、戦争に駆り出されるとか未来に希望を見出すことのできなくなった少女は何処に向かうのか・・・

愛猫とすごした15年、猫の一生は、人間の五分の一生ぐらいだから人が猫の境地に辿りつくのに五倍も時間かかってしまうのかって思ってしまった。

ひな人形に宿った魂は永遠の時をすごすことになってしまって対照的に映りましたが・・・。

ただぼんやり見つめながら、この現実を明るい未来に変えていける力になればいいなって思いました。

Posted by ブクログ

村山早紀さんとげみさんのコラボ。

柔らかな風合いの心に染みる絵に癒されながら優しい文章を楽しめた。

「トロイメライ」春のはじまりを教える花になったひまわりに驚きながら少女の目線を追う。

ひまわりを見ながら昔の日本くらいの涼しさになるようにって魔法を使いたい少女。

ロボットと共存する世界でも戦争があることにどうにかしたいと思う気持ちは変わらない。

未来は明るいことを見たい。

「桜の木の下で」猫とゆりちゃんは同じ歳。

猫はすっかりおばあさんだけどゆりちゃんのことを思っているのがよくわかる。

「秋の祭り」捨てられていた古いお雛様とお内裏様、三人官女と一人暮らしのおばあさんとの出会い。

熱を出して寝ていたおばあさんの看病をするお雛様たち。

お礼に着物を縫ってあげたおばあさん。

踊るお雛様たちに手拍子するおばあさんにほっこり。

幸せな気分になる。