感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ジャズファンなら知らない人はいないであろう「帝王」マイルスについて、おそらく最も濃密に書かれた本だろう。なぜなら、マイルスにここまで近づき、「お前は俺のことを何でも知っているだろう」とまで言われたジャーナリストはおそらく他にいないからだ。

本書を読むと、改めてマイルスの人生はジャズの歴史そのものだということ思い知らされる。

ビバップからハードバップ、クールジャズ、モードジャズ、フュージョンに関係し、しかもシーンの中心にいる。

さらに、チャーリー・パーカー、バド・パウエル、ジョン・コルトレーン、ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーターなど、同じくジャズの歴史をつくってきた巨人たちと関わりを持っている。

マイルスのようなジャズメンは今後あらわれないだろう。

著者である小川氏はジャズに造詣が深いが、氏の本はどれを読んでもジャズに対する愛情が伝わってくるので、読んでいてとても心地よい。

Posted by ブクログ

この本を読んでいるとマイルスがとても身近に感じられる。これは小川さんのマイルスへの思いが読者に伝わってくるからだろう。読み終えてまたこれからもマイルスの音楽を聴きつづけましょう。

Posted by ブクログ

これは、まるでイノベーションの教科書のようだ。ジャズの革命児マイルス・デーヴィスの生涯を作品中心に追いながら綴った、文庫本で700ページ近くに及ぶ力作。実際の曲を聴きながら読み進めることを勧めたい。

マイルスの音楽はそれこそマイルドでセクシーな物からフュージョン、ファンクなど時には時代に合わせて、時には時代を超えて変化、進化していく。しかしそこには常にジャンルにとらわれない「自分の音楽」の追求があった。しかし目を見張るのは、彼から巣立っていった巨星の数々。ジョーコルトレーン、ハーヴィーハンコック、ウェーンショーター、名前をあげたらキリがない。多くのスターが彼との子ロボレーションから巣立っていった。

イノベージョンの条件として、一流と多様性のコラボレーションが挙げられるが、マイルスの音楽制作の家庭は常にそれの繰り返しであった。そしてこのスターは集めた才能に事細かに指示を出すのではなく、道筋を示すことだけでその多様性と才能を開花させる。弛まぬ努力と好奇心、ジミーヘンドリックス、プリンス、マイケル・ジャクソンと彼の興味関心は常に多様なものへと移っていき、その度に新たなサウンドと感動を産み続けた。これはまるで企業イノベーションの教科書に出てくる過程そのもののようである。

読み終えて、思い浮かんだ人物は、完全な畑違いだが、NFLの名将ビル・ウォルシュである。二人には共通点が多い。ボクシングが好きで本人もやったこと、精神を疲弊させてしまうほどのめり込める性分、そしてその道の天才であることはもちろんだが、多くの才能を世に生み出したことも共通している。ウォルシュは、コーチングツリーと言われるほど、多くの才能ある後輩を世に送り出している。マイルスがそうであったように。ウォルシュは、ウェストコーストオフェンスなど多くのイノベーションをアメフトに生み出した。マイルスが音楽の世界に生み出したように。

Posted by ブクログ

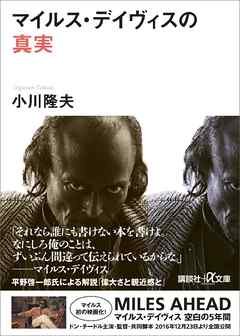

「マイルス・デイビスの真実」小川隆夫

生前にマイルス本人とけっこうな親交もあった作者による、評伝+思い出本。

この手の本はマイルスについては結構な点数が出ていて、僕も数年に1冊みたいなペースで読んでいます。

大抵がそれほど変わった内容はなくてほぼ同じ。それでも面白く読んでしまいます。この本も大変に面白かった記憶がありますが、もはや「この本ならではの内容」なんて何も覚えていない・・・。

それにしても、1950年代というと、マイルス好き(特にロック=フュージョン方向に進撃するまでのマイルス好き)からすると黄金時代な訳ですが、その時代がマイルスくらいのタレントにとってもいかにひどい黒人差別が日常として残っていたのか、ということを知るにつけ、「アメリカは大変やなあ」と思います。

けれども日本も徐々に移民的な人が増えている社会なので、すぐに他人事ではなくなりますね。もうなっていると言うか。アメリカという国の近現代史を知る楽しみって、実はその辺にあるような気がします。