感情タグBEST3

Posted by ブクログ

まったく気の重くなる内容の本です。

しかし、45年くらい前に実際にあった出来事をしっかり事実認識しておくことは、とても重要な事でしょう。こんな事が起きてしまった原因、因果関係、責任をきっちりと認識し、多くの人々が共有すること、が大切でしょう。

気になる方は読むべきです

この本の主題が気になる方は、読むべきです。

残念ながら、すべての真相は解明されずじまいですが、この事実を風化させないためにも、少しでも多くの人に読んでもらいたいです。

あれだけのことをしておきながら、自分達の家族には特別待遇をしていたり、元妻が今も豪勢な暮しをしていたり、本当にやるせない気持ちになります。

文章は明快で読みやすく、休日に一気読みできました。

Posted by ブクログ

いつかしっかり知りたいと思っていたクメールルージュによるカンボジア統治の歴史。

革命とは名ばかりの、虐殺に次ぐ虐殺の統治。

非常にディープな内容でしたが、いまだ本質的な真相は、既に当事者が亡き今となっては、完全に解明されていない様です。

なぜ、フランス留学までして、帰国後に教員経験のある集団が、政権を握ると同時に、都市の知識層を農村へ強制移動させると同時に、虐殺に追い込んだのか。また、内ゲバによる億級幹部クラスの粛清に次ぐ粛清。一体、何を残したかったのでしょうか。

この集団が共産主義を標榜していた以上、とても共産主義社会を容認する訳にはいきません。

Posted by ブクログ

なんでこんな杜撰な政権が…という感じなんだけど、米ソ中に南北越の政治の隙間で成立してしまったのかね… この人自体、隣国からの取材が中心で、深掘りできてたりはしないけど、深掘りできるような人はもれなく殺す国だし、これ以上の詳しい文献は出てこないのだろうなあ…

Posted by ブクログ

原始共産主義。思想による狂気。文明知識人の徹底した粛清。その先に理想の国家??理解しがたいが実際に行われた恐ろしい事実だ。

映画 キリングフィールドを並行して見て欲しい。

Posted by ブクログ

なぜポル・ポトはあんなことをしたのか…独裁者とは…。良識ある人々が次々と殺されていったという謎…。

独裁者は自分の家族にだけ優しい、というのを読んで悲しくなった。

家族が出来たらむしろ国民や異教徒、異民族にも同じ愛情を持って接してほしい、これは無理な願いだろうか…

Posted by ブクログ

カンボジアのことをアンコール遺跡だけを見て、感動し、愛していた。

カンボジアにはもっと知らなければならない過去が山ほどあることを気付かせてくれた一冊でした。

Posted by ブクログ

ポル・ポト政権が行った事について学びたくてこちらの本を手に取る。

1970年代に時の権力者が独裁的な政治を行なった、という簡単な話ではなく、1930年代の抗仏民族運動・インドシナ共産党の興り・米国など資本主義国への反発・カンボジア内戦など当時の複雑な情勢のなか、いくつかの偶然が重なり起こったものだった。

カンボジアがたどった複雑な歴史、隣国との関係、仏教・イスラム教の存在が思想に影響を及ぼすことなど、当時の事を幅広く知ることができた。

そして今、中国共産党がカンボジアを大規模支援し一帯一路の推進と中国化を推し進めている。

首相フン・ソンはポル・ポト政権打倒後から現在もその座についているカンボジアのいく先はどうなるのか。

こんな稚拙な言葉でしか感想を書けない自分を恥じる...

Posted by ブクログ

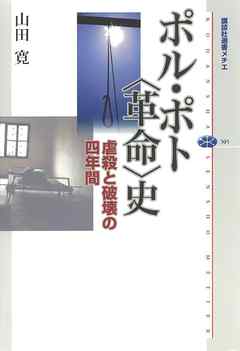

読売新聞の東南アジア担当の記者による、カンボジアのポル・ポト政権による「革命」実践についての歴史書。1930年10月のコミンテルン支部インドシナ共産党結成から2004年3月のキュー・サムファン(ポル・ポト派のマルクス主義経済学者)の自伝刊行についてまで、隣国でのベトナム戦争の進展と中ソ対立に揺れる1960年代以降のカンボジアで、如何にポル・ポト派が革命に勝利し、そして失脚し、失脚後の革命家達がどのような余生を送ったのかを描き出している。学者ではなくジャーナリストによる作品だが、著者が保守反動の応援団でも進歩的知識人でもないという立場であることもあり、インドシナ半島の共産主義運動についてほとんど無知であった私にも読みやすい本だった。

著者はポル・ポト派の執政中の犠牲者数を、「結局直接の犠牲者数は一五〇万人前後と見るのが妥当かもしれない。政権にあった間、毎日約一一〇〇人ずつを死に追いやっていたことになる。」(本書155頁より引用)。ポル・ポト派の暴虐については多くの書物で述べられているので、ここでは簡単に触れるにとどめるが、宗教も家族も否定し、教育も否定し、信じられるのは革命前の旧社会を知らない子供たちだけというポル・ポト派の内政面での基本方針と、アメリカ合衆国やベトナム・ソ連の侵略・干渉を恐れ、些細なことでもスパイのレッテルを貼って粛清を繰り返し、友好国である中国や朝鮮や国際社会からの人道援助でさえカンボジア民族の自主独立路線を理由に断るという、強烈なナショナリズムと外国への猜疑心に駆られた外交方針、そして「革命指導部に法律や行政を学んだ人間がほとんど一人もいなかった」(本書87頁)ことから来る手続きの軽視、そして農業や経済政策に無知な年のマルクス主義知識人による観念的な経済政策。加えて、小国カンボジアの自主独立路線を追求する中で生じた強すぎる民族主義により、非カンボジア(クメール)民族である少数民族のベトナム人や宗教的少数派であるイスラーム教徒のチャム族への民族浄化と迫害(本書137-139頁)。これらが複合的に影響し合った結果、世界の革命史上でも稀にみる、専ら破壊と虐殺だらけで何も産み出さなかった革命政権になってしまったということらしい(本書64-76頁、86-97頁、154-160頁)。そういえばレーニンもフィデル・カストロもネルソン・マンデラも弁護士であった。ポル・ポトやイエン・サリが法律を学んでいたら、もう少しカンボジア革命も違う展開があったのだろうか。

著者が強調するのは、ポル・ポト派の出身階級の高さと、一見農本主義的でありながらも農民から遊離した観念的な姿である。たとえばポル・ポトは富農の出身で、姉は国王の夫人の一人となり、兄も宮廷に関わる一家で、ポル・ポト自身はカトリック系の学校で宗主国フランスの言葉であるフランス語教育を受けていた(本書17頁)。フー・ニム、フー・ユオンといった貧農出身の幹部も存在したが、粛清されてしまったとのこと(本書18頁)。

“ 「二〇〇〇年に及ぶ歴史の中で本当に初めて、底辺の人民が国家権力を手中にした。」

一九七五年四月に誕生したポル・ポト政権の歴史的意義について、後にポル・ポト自身が誇り高くもこう強調した。だが、自分たちは底辺どころではない。イエン・サリをはじめ当時のカンボジアの最高学府、シソワット高校の卒業生が目立ち、ポル・ポトを筆頭に元フランス留学生がそろっていた。さらに、元教員だらけだった(表1)。

後述するように、ポル・ポト革命は、観念的で現実から遊離した革命だった。超農本主義のようで、農業や農民の実情を無視した生活や生産を押しつけた。農民との一体感が希薄だった。それは指導者たちのこうした経歴が影響しているのは間違いない。”(本書18頁より引用)

本書には、これさえなければポル・ポト派の誕生を未然に防げたかもしれない転換点として、二つの事件が挙げられている。一つは1955年のシアヌーク国王による選挙干渉を背景にした自らの与党の勝利(本書25頁)。もう一つは、1970年のCIAが背後にいた親米反共主義者のロン・ノル将軍によるクーデター/共和制革命(本書38頁)。前者でシアヌーク国王の個人統治が確立したことで複数政党制議会制民主主義が定着しなかったことが、反体制派を地下に追いやることになり、後者のクーデターでそのようなシアヌーク国王の翼賛体制が崩壊したことにより、シアヌークとポル・ポト派が手を結ぶ前提が出来上がり、シアヌーク国王が付いているという安心感から、ロン・ノル将軍とその背後にいてカンボジアに空爆を加えるアメリカ軍を支持しないカンボジアの農民達をポル・ポト派へと導くことになった(本書42-45頁)。著者はこの時期の1973年8月~9月ごろにカンボジアを取材に訪れ、ポル・ポト派の「解放区」に潜入した際に、ポル・ポト派の大隊長だったサルーン司令官の機転で命を救われたことについて書いている(本書49-58頁)。著者がこのエピソードで強調する通り、この時期には恐らく本当に革命の理想――小国カンボジアの民族解放と親米傀儡政権打倒、ベトナムに影響力の打破――に導かれてポル・ポト派に参じた青年が多く存在したのだろう。ただ、ポル・ポト政権崩壊後の1981年に著者がプノンペンを訪れた際に、著者を助けたサルーン司令官が粛清されたことを知ったとのことである(本書81頁)。

“ 八一年、ポル・ポト政権崩壊後にプノンペンを再訪した時、サルーンの噂を耳にした。粛清されたということだった。私を処刑しなかったほど優しく話が分かる人間だったから、いずれ虐殺と粛清のポル・ポト革命からははじき出される運命だったに違いない。たった一日のつき合いだったが、少なくともこの青年司令官は、住民と信頼の絆で結ばれていると思った。この内戦期の「解放勢力」には、おそらく彼がそうだったように、真の独立と民衆の幸福の両方を純粋に希求していた地方幹部も少なくなかったのだろう。私にとってこの「解放区」行きは、政府側と「解放勢力」側の間の奇妙な相互交流、「解放」側の自身、強い民族独立心、ベトナム共産勢力とのずれ、地方司令官の人間味、シアヌーク地盤完全沈下、米軍爆撃の傷などいろいろなことを駆け足で知る旅となった。”(本書58-59頁より引用)

ポル・ポト政権が崩壊した後に、アメリカ合衆国、中国、タイの三国が、東南アジアにおけるベトナムとソ連の勢力拡大の防波堤としてポル・ポト派を支援し始めると、虐殺を止めた後のポル・ポト派の軍規の高さはタイ軍の司令官も認めるほどになったらしい(本書166頁)。著者はこのことについて、

“ 個人が組織に完全に従属する全体主義の「規律の高さ」は、もちろん大いに問題ありだが、それと「愛国心の強さ」は、他の反共ゲリラ各派のだらしなさを見ている者には、一種の爽快感すら感じさせる。ポル・ポト派の美徳を無理やり何か探すとなると、これぐらいだろう。”(本書166-167頁より引用)

と述べているが、ポル・ポトという最高指導者さえ抱かなければ、きっと普通の社会でも大いにやっていけるモラルの高いカンボジアの人々が、インドシナの戦乱の中で一番自らの望みを叶えてくれそうだと思って参じたのがポル・ポト派だったのだろう。そう考えると、そのような人間を使い捨てにして全く何も有益な点もない虐殺統治を行わせた、ポル・ポトという人間の愚劣さには怒りを禁じえない。

「外国人の研究者たちがポル・ポト=サロト・サルだと最終確認できたのは、やっと翌七七年九月である」(本書99頁より引用)とあるように、ポル・ポトはシアヌーク国王やカンボジアの代表的な左翼知識人であるキュー・サムファンの陰に隠れて表に出てきたがらない性格であった。「自分は身を隠したまま、すべての相手を見つめる。いわば片面素通しのマジック・ミラーの裏にいるような状態は、ポル・ポトがもっとも好むものだった。」(本書100頁より引用)。「ポル・ポトは臆病な人間だったのだろう。自分と革命を敵から守るという脅迫観念にとりつかれていたら、とにかく秘密が一番だ。」(本書108頁より引用)

“ ポル・ポトは一般国民に対しては、最後までかくれんぼを続けた。七八年後半のポル・ポト式「開放」で、国内でも学校教育などが部分的に再開され、彼の肖像写真が村の共同体の食堂に掲げられたりするようになったと伝えられている。ツールスレン監獄で彫像が作られもした。ポル・ポト自身が自分の露出を命令した、という記録は見つからない。外国や下からの助言を受け入れたのかもしれない。だが、その程度で時間切れとなった。国中に何千もの銅像や記念碑を建て、個人崇拝に走る独裁者もいるが、ポル・ポトはそうはならなかった。どだい、マジック・ミラーの反対側で、(相手からは)見つめられるが(こちらからは見つめられない)状態は、ポル・ポトの性向には合わなかった。”(本書109-110頁より引用)

個人崇拝を問題視する意見が多いことを承知の上で言うが、スターリンや毛沢東や金日成やホー・チミンといったよその共産圏の革命指導者が人民の前に自らの姿を見せ続けたことを考えるに、ポル・ポトのような自らが表に出たがらない人間は革命家として失格なのかもしれないと、本書を読んで感じた次第である。

1978年12月25日に中ソ対立の文脈の中で親ソ連派のベトナムが親中国派のカンボジアに侵攻したことにより、1979年1月7日にプノンペンは陥落し、ポル・ポト派は下野してジャングルに逃れ、親ソ親越のヘン・サムリン政権が成立した(本書150-154頁、162頁)。結果的にはこのベトナムのカンボジア侵略により、多くのカンボジアの人々の生命が助かっていることには何とも言えないとしか言いようがない。また、それまでポル・ポト派を持て余しながらも後見していた中国は、このベトナムの侵略を契機にベトナムを「懲罰」すべく1979年2月17日に軍事侵攻しているが、ベトナムに返り討ちにされている(本書162頁)。中国はシアヌーク王にポル・ポト派との連合を「助言」したり(本書77-78頁)ポル・ポトに殺されかねなったシアヌーク王を脱出させたり(86頁)、ユニセフやWFP(世界食糧計画)からの人道援助さえ自主独立路線の下で断るカンボジアを援助したり(95頁)と、ポル・ポト派には手を焼いていたが、最後の最後でベトナムを「懲罰」するという形で、中国のインドシナ外交の破綻を暴露してしまった感がある。

その後、ソ連と冷戦構造の崩壊の中で、ポル・ポト派を支えていたアメリカ合衆国もタイも中国も、ポル・ポト派には関心を寄せなくなり、ポル・ポト自身は1998年4月15日に死去した。1998年12月はナンバー2のヌオン・チェアとキュー・サムファンが政府軍に投降している(本書182頁)。

本書では、政府軍に帰順した後のポル・ポト派の革命家達の姿が描かれており、あれだけ家族と宗教(上座部佛教)を敵視し、暴力的にその解体を試みていた革命家たちが、晩年は家族に対しては自らの行った大虐殺を詫び、家族や親族の成佛を願って佛塔まで建てるに至ったことについて述べられている(本書198-213頁)。著者は本書を以下のように締めくくっている。

“ もちろん、政権を握っている時と失った後の違いは大きい。だが、革命の確信犯と思われた彼らが、結局「家族」も「宗教」も乗り越えられなかった。彼らの革命は「家族」よりも「宗教」よりも弱かった。「『革命組織』一神教」は仏教に負けた。

最後にもう一度、ポル・ポト革命とは何だったのだ、と思わずにはいられない。”(本書213頁より引用)

本書からカンボジアを荒廃させたポル・ポト革命から学べることがあるとすれば、人民から姿を隠そうとする指導者を決して信用してはいけないということと、家族も宗教も理不尽で不合理だが、だからといって政治によって消滅させることはできないということ、そして、革命家は法律を学ばなければならない、ということになるだろうか。久々に読んでて気が重くなる読書体験だった。

Posted by ブクログ

20世紀を振り返ったとき、最も多くの人間を殺したのは誰か?この問いに対するトップ3は、毛沢東(大躍進政策による失敗と文化大革命によって)、スターリン(強制収容所によって)、ヒトラー(アウシュビッツ等における民族浄化において)であるが、次点として名が上がるのが、カンボジアにおける大虐殺を引き起こしたポル・ポトである。

殺害されたとされる人数は推計で100-150万人とされ、トップ3に比べれば桁が1つ落ちるわけだが、重要なのは自国の人口における割合である。当時のカンボジアの人口は800万人足らずだということを考えれば、殺されたのは約2割弱という恐ろしい割合に達する。本書は読売新聞の東南アジア地域駐在員として活躍した著者が、虐殺と破壊の4年間とその前後の歴史を通説的にまとめた一冊である。

ポル・ポトらが率いた社会運動クメール・ルージュがここまでの大惨劇を招いた理由は多岐に渡る。知識というものを極めて軽視するその社会観、健全な社会援助であっても拒否する狂気的なまでの独立心、中国・ベトナム・アメリカらの関係国の対立における間隙の利用、など。ただし、それでも、やはりなぜこのような惨劇が起こったのか、という謎は残るように見える。それは、ポル・ポトという独裁者が、他の独裁者とは異なり、表舞台には全く登場せず、影武者のような独裁を好んだ、という点とも関係があるのかもしれないし、ないのかもしれない。

とっかかりとしてまず虐殺の歴史を知るための一冊であり、もう少し自己の中で理解をするには深堀りが必要、という印象。

Posted by ブクログ

典型的な共産主義者の末路の話である。教員経験、留学経験もある傍から見た知識人たちがどうやって愚かな共産主義の道を進んでいったか。現代資本主義からの視点ではなく、当時世界中で存在したマルクス主義の観点から読みすすめる必要がある。あとがきにもあるように、普通の人間がひとつの方向に直進し続けたら、いくらでもこのような結果になりうると。まさにその通りでしょう。

当時の世界各国の時代年表や情報がもっと並列されているとわかりやすかった。

Posted by ブクログ

「だが、民主カンボジアこそ今もなお世界一完成された高潔な国家だ。」

中国やベトナムとは違い、自分たちだけでアメリカに勝利したと宣言し続けたポルポト。世界一の独立国家であるために、すべてを急ぎすぎた。また、無知こそ正しいとし、インテリ階級を虐殺した。無垢な子どもこそ民主カンボジアにふさわしいと考えた。農業こそ国の根幹で、教育は捨てられた。人も家畜も命の価値は同じだ。

権力を握るまでは後ろに隠れていたポルポト。その病的なまでの猜疑心が、裏切りに対して強固な姿勢を作ったのだろう。権力を握るために協力してきた仲間ですら容赦なく殺害した。中国、北朝鮮からの援助も断り、いつまでも独立を掲げた。鉄の水牛などいらないのだ。

家族の絆を恐れたポルポト派、それでも彼らが最後までよりどころにしていたのが自身の家族たちとは。アジアのヒトラーとも言われるが、写真でみるラフな彼らはそこらにいる好々爺と変わらない。

Posted by ブクログ

裕福な家庭に生まれフランス留学までしたクメールルージュ幹部による知識階級の破壊と超農本主義。矛盾してます。また、大量虐殺の反省も無いまま現在に至る状況には人間の恐ろしさを感じます。

Posted by ブクログ

この本は、国際社会と日本という授業の先生である山田寛さんが書いた本で、期末テストに出ることや、興味があったこともあり読むことにした。まず、ポルポトという政権があったことも授業で知ったくらい歴史にはあまり詳しくなかったので、読むのにとても苦労した。しかし、授業でよく出てくる内容が本に多く書いてあったこともあり、自分の中ではよく理解できた方であったと思う。ポルポト政権がどんな政権であったか?この政権がどんなことをやってきて、どういう結末を迎えたのか?これだけでも知ることができて、自分にとってまた新しいことを覚えることができて良かった。これからもたまには歴史に関する本を読んでいこうと思う。

Posted by ブクログ

カンボジアを訪れた時、とにかく若い人の国だという印象を受けた。他の国ならある程度歳のいった人が出てきそうな管理職的立場の人さえも若い。とにかく、老人と呼べるような人が少ない。それが一定以上の年齢層の大多数がクメール・ルージュに命を奪われたせいだと気づくまで、少し時間がかかった。

首謀者であるポル・ポトはびっくりするほど普通の男だ。誰よりも切れる頭脳とか、見た目の華やかさとか、一切ない。自分でもその自覚があったからあまり政権の顔として表に出ず、あくまで影から物事を動かしていたのだろう。

しかし、そういう普通の人間が歴史上に残るような大虐殺をやってのけたことこそ、カンボジアが特殊だったのではなく「どこの国でも起こりうる」と思わされ、恐ろしく感じる。実際、クメール・ルージュが政権を握ることになるまでには様々な偶然があった。何か一つでも欠けていたらあのような惨事は起こらなかったかもしれない。

もちろんよく言われるように、歴史にタラレバはないのだが。

Posted by ブクログ

ぱらぱらとしか読んでいないので、評価するのははばかられる。ポルポトの生涯を追った本であり、学術書である。

共産主義というものの本質が明らかになっている。

Posted by ブクログ

カンボジアにおけるポルポト派、シハヌークの与えた影響を知ることができた。集団を暴走させる時の状況(恐怖心、無教育⇒偏った情報の提供)の人間の恐ろしさを感じた。

Posted by ブクログ

「日本のジャーナリスト、学者にも「解放勢力」を応援し、主観的に「ポル・ポトは虐殺していない」と唱え続けた人たちがいた。」そのことを明らかにする・・・というようなことが確か朝日新聞の書評には書いてあったと思ったのだが・・・・そんなことは何一つなかった。したがって、僕の知らない新しい事実はなかった。

「なぜ同胞を殺したのか」(NHK出版)以上のものではなかったなー。