感情タグBEST3

Posted by ブクログ

はっぴいえんど、YMO、渋谷系・小室系、中田ヤスタカと日本のポップミュージック史を4つの時代に区切って論じている本。僕自身の音楽史観と同じなので、内容には全く同意。

Posted by ブクログ

70年代からゼロ年代にかけて、それぞれのディケイドにはっぴいえんど、YMO、渋谷系と小室系、中田ヤスタカといった「主人公」を置き追いかけていくので非常に分かりやすくすらすらと読み進めることができる一冊。

Posted by ブクログ

はっぴいえんど、YMO、渋谷系と小室系、中田ヤスタカを中心に日本のポピュラー・ミュージックの歴史をたどる。

1970年代から2010年代にかけて、「外=洋楽=欧米」と「内=邦楽=日本」の関係がどのように変化していったのかという点に焦点が当てられている。(上記のミュージシャンはみな、まだ聴いたことのない音楽を追い求める「リスナー型ミュージシャン」であった)

本書で引用されているインタビューにおける、「日本では音楽性よりもキャラクターで売れる」という細野晴臣の指摘は核心を突いている。

「多くの人が、音楽ではなく歌詞の方に感情移入していることに還暦近くになって気がついた」という坂本龍一の発言に共感を覚える。

Posted by ブクログ

恐らく、それぞれの年代を代表させるのに、YMOやはっぴいえんど、ピチカート・ファイヴを持って来るのに、多くの音楽リスナーは不満を覚えるであろう。

しかし、はっぴいえんどやYMOの項は面白く読んだ。

が、以降、僕が興味がないのを割り引いても明らかにトーンダウンしていると思う。

はっぴいえんどから小室哲哉へのJ-Popを貫く流れは、この本では全く触れられていないが、天才少女と持て囃され、はっぴいえんどらのメンバーらと手作り感漂う良曲を発表しつつ、いつの間にか、売れる曲、ブームになる曲しか興味が無くなった感のあるユーミンこと松任谷由実の歴史と機を一にすることが理解できた。

Posted by ブクログ

1970年8月 はっぴいえんど「はっぴいえんど」

1971年11月 はっぴいえんど「風街ろまん」

1972年5月 井上陽水「断絶」

1972年11月 大瀧詠一「大瀧詠一」

1973年2月 はっぴいえんど「HAPPY END」

1973年5月 細野晴臣「HOSONO HOUSE」(バック:キャラメルママ)

1973年11月 荒井由実「ひこうき雲」(バック:キャラメルママ)

1973年12月 井上陽水「氷の世界」

1974 サディスティック・ミカ・バンド「黒船」

1975年4月 シュガー・ベイブ「SONGS」(大瀧詠一プロデュース)

1975年6月 細野晴臣「トロピカル・ダンディー」

1975年11月 ティン・パン・アレー「キャラメルママ」

1976年3月 「NIAGARA TRIANGLE VOL.1」(坂本龍一がアレンジャーなどとして参加)

1976年7月 細野晴臣「泰安洋行」

1977年9月 ティン・パン・アレー「TIN PAN ALLEY 2」

1978年4月 細野晴臣「はらいそ」(「ファム・ファアール~妖婦」を坂本と高橋が演奏)

1978年5月 細野晴臣、鈴木茂、山下達郎「パシフィック」(「コズミック サーフィン」を坂本と高橋が演奏)

1978年6月 高橋幸宏「サラヴァ」

1978年10月 坂本龍一「千のナイフ」(松武秀樹が参加)

1978年11月 YMO「イエロー・マジック・オーケストラ」

小室哲哉は、小学6年生の時の大阪万博で冨田勲の作品に衝撃を受け、中学生でシンセサイザーを購入。1980年にSPEEDWAYに途中参加。1984年にTM NETWORKとしてデビュー。1992年に誕生した「TK RAVE FACTORY」の略であるtrfの総合プロデュースを担当。

Posted by ブクログ

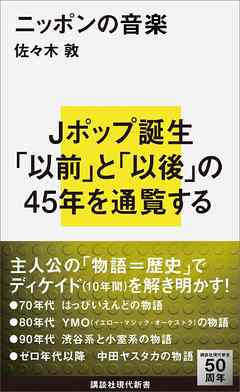

2014年12月初版

佐々木敦著

==

1970年代以降、日本近代史における音楽の展開と今に至るまでの系譜を、「はっぴいえんど」「YMO」「渋谷系・小室系」「中田ヤスタカ」の、それぞれの10年史の変わり目を創ったアーティストに焦点をあてて整理した一冊。

面白かった。全ての芸術はすべからく模倣から始まり、一部の天才を除いてはその模倣の量で(それを重ねることも天才だと思いますが)、生み出されるものが方向付けられるのだと改めて。

しかし細野晴臣さん。やっぱりこのおじさんはすごい人である。もっとその世の中に対するスタンスが知りたい。彼の著作である「分福茶釜」はかなりの名著なので、あわせてオススメします。

Posted by ブクログ

60年代末から現在に至るまでの日本のポップスの変遷。

よくある歌謡曲論ではない。「ロック」のありようの話。日本語はロックに載るのか?と言う論争は昔からあった。

サザンが出てきたときには遂にこの問題にも終止符が打たれるのか!?と思ったが「何言ってるのか判らない」と言う意見も多く(谷村新司も、今何時?そうねだいたいね~、が文脈から繋がらず聴き取るのに苦労した、みたいなことをヤングタウンで言っていた)決着がつかないまま現在に至る、という処かしらん。

勿論主題はそれだけではなく、如何にロックは日本に取り込まれてきたか?を時代ごとにアーチスト1名にスポットをあてて説明している。

70年代の「はっぴいえんど」、80年代は「YMO」、90年代は「小室系と渋谷系」、00年代は「つんくプロデュース」、現在は「パフューム」が説明されていたけどプロデューサーは聞いたことが無い人だった、。時代を担う人物も随分小粒になってきている気がする。

日本のロックには興味が無かったせいもありYMO以降の歌謡曲の範疇でしか動きを知らないし実感もない。世の中的には70年代は歌謡曲の時代、80年代はディスコの時代(ディスコでライディーン掛かってました)、90年代はまさしく小室の時代、00年代以降はなんだったんだろう?大きな波は無かったような気がする。

読み物としては面白いし一つの切り口としても興味深い。「はっぴいえんど」や「大瀧詠一」はレココレでも特集してたね。「YMO」も特集してくれないかな~。

Posted by ブクログ

シーンの王道ではなかったかもしれないが、「ニッポンの音楽」のパラダイムを紡いできたミュージシャンたちの物語。

「リスナー型ミュージシャン」の存在を縦糸に、内と外の音との関係を横糸に、また技術の進歩という時間軸を加えて論じていく展開はおもしろかった。

Posted by ブクログ

年を取ることは悪いことばかりじゃなくて、自分が知っている時代が増えていくということで、それは語れる歴史が豊かになっていくことなのだな、と本書を一気読みしてしみじみ。「はっぴーえんど」「YMO」「渋谷系と小室系」「中田ヤスタカ」の4つの時代、4つのディケイドを駆け抜けます。Jポップという言葉を境にして前期、後期に区分されますが通底するのは「リスナー型ミュージシャン」というキーワードです。それは浴びるように音楽を吸収することにより生まれるものであり、音楽を作る環境が手に入ることにより生まれるものです。戦後の日本の高度経済成長が作った消費社会とテクノロジーの進展無しには成立しないという点で、サブカルチャー史という以上に社会史として読めるような気がしました。さらに、そこにアメリカとの複雑な関係性が影響を与えているので、今、盛んに語られる戦後史の反映にもなっています。1964年オリンピック以降のTOKYO「風街」がニッポン全国に広がり、金沢のシンセ少年をグローバルなCOOL JAPAN の旗手にしてきた40年。戦後70年、阪神・淡路大震災から20年目の夜。

Posted by ブクログ

学校で習う歴史と同じように、時代の流れとして日本の音楽史を知ると年代ごとにヒットした曲やグループに一連の流れがあることを知る。

事の経緯を知ることで全体像が見えてくることは音楽に限ったことではないであろう。

個人的には80年代~90年代をもう少し掘り下げていきたい。

【備忘録】

・はっぴいえんど(大瀧詠一・細野晴臣・松本隆・鈴木茂)

・プロテストフォークからロックというアメリカの流れを日本で踏襲したのが岡林信康

・そのバックバンドとしてはっぴいえんど

・はっぴいえんどがVS内田裕也の「日本語ロック論争」

・はっぴいえんどがいなくなり、日本は4畳半フォーク全盛期

・YMO 細野晴臣・坂本龍一・高橋幸宏

・1978年 YMO ユーミン サザン アリスは同時代

・細野晴臣に影響を与えたヴァン・ダイク・パークス

・SF映画全盛の影響「未知との遭遇」「ブレードランナー」

・散開

・ピチカートファイヴ(小西康陽・高浪慶太郎・鴨宮諒・佐々木麻美子)

・渋谷系 海外音楽との時差が少なくなる

・外と内との区別が薄くなる

・フリッパーズギター 小沢健二 小山田圭吾

・セカンドサマーオブラブ(サマーオブラブ60年代末のアメリカでのヒッピームーブメント)

・セカンド~からストーンローゼズ、プライマルスクリームなどの誕生

・渋谷系とは当時のバンドブームへの反動・挑戦

・東京は夜の7時

・過去に差異化を求めるピトカートファイヴ

・小室哲哉の登場 TMNETWORK

・オールインワンタイプのプロデュース(篠原涼子・TRF・ダウンタウン浜田Hjungle with T・安室奈美恵・華原朋美・鈴木亜美

・小室の終焉↓

・宇多田ヒカルの登場 母藤圭子

・つんくの登場 モーニング娘

・伊秩弘将の登場 SPEED

・小林武史の登場 My little lover スワロウテイル Chara

・0年代中田やすたか(capsule)の登場 perfume・キャリー

Posted by ブクログ

J-POPの歴史について分析した一冊。

はっぴぃえんど、YMO、渋谷系、小室哲哉、そして中田ヤスタカと連なる系譜について丹念に解説している。

半面、キャロルズ、チェッカーズ、BOφWY、Xなどのバンド系は全く出てこず、若干消化不良の感が。

Posted by ブクログ

はっぴいえんど、YMO、渋谷系・小室系、中田ヤスタカ....と連なる40年以上の物語。

最初のはっぴいえんどの章では、

これまで何度もかすってきたことのある有名な

「日本語ロック論争」のところでまたいろいろと考えることになりました。

ロックという西洋音楽ベースの音楽形式には、

当然のように歌詞に英語が乗っている。

単語や文章そのもののリズム感や音、

文章の末尾にくる音が日本語と違って一定ではないところが英語の特徴といえる。

つまり、英語は日本語よりも不規則な音を発するもので、

それが音楽的(西洋音楽的)だといってもいいかもしれないし、

実際にそう言うひとはいます。

僕は20歳過ぎくらいのときに(DTMで作曲していた頃です)、

自分が日本語をネイティブとして育っていなかったら、

はじめて日本語をきいたときの響きはどう聴こえるのだろう?

ということをすごく知りたかった時期があります。

それで、ある夜中ですが、独り暮らしの部屋の小さなテレビをつけっぱなしにしたまま、

疲れて床にごろ寝した時、テレビから聴こえてくる日本語がその意味から切り離されて、

音としてだけ耳に入ってきたように知覚できたことがありました。

それは願望によって無理やりそう感じたような、

ある種の妄想的な出来事だったのかもしれませんが、

そのときの感想は、日本語の音って思っていたよりずっとやさしく、繊細で美しい、

というものでした。

ただ、それが音楽的なのかどうか。

日本語が西洋的なポップスやロックのメロディや曲調に乗っかっておかしくはない。

だけど、緻密で繊細なタッチで音程が上がり下がりする美点があるなかでのひとつの欠点は

パンチが効いていないというところだと思います。

と、まあ、ここは音としての部分であって、

歌詞として聴いて意味に沁み入ったり、

音符とあいまって単語が印象的に響いたり、

そういうネイティブならではの効果って歌にはあるので、

だからこそ、ずっと廃れずに日本語の歌が生まれ続けているんだろう、と

結果からもわかるといってよいのではないでしょうか。

(日本語ロック論争についていまさら意見を書くと、蛇足感がとてもあります……)

本書では、日本語の「ロック」として、

はっぴいえんどが嚆矢であったことから始まっていきます。

(当時のミュージックマガジンでははっぴいえんどは断トツの評価を得ていたそうですが、

メジャーな世界ではどれほどのものだったのかはよくわかりません)

キーワードは「内」と「外」です。

邦楽と洋楽といってもいいです。

本書でメインに取り上げられた、

はっぴいえんどやYMOのメンバー、

そして小室哲哉、渋谷系の面々、中田ヤスタカ。

彼らに一様なのは、とくに外のものに通じた弩級の音楽マニアであったということです。

著者はこれを、リスナー型ミュージシャンと名付けていて、

いわゆる歌手のように歌がうまくないけれど味わいはある、

などの特徴を書いている。

そういったマニアやフリークたちに切り拓かれてきたのが

日本の軽音楽世界なのでした。

経済の発展やテクノロジーの進歩によって、

「内」と「外」の格差や時空間差がなくなった現在、

この先はどうなるのか。

そこもやはり、リスナー型ミュージシャンが

世界を作っていくのかなあという気が僕にはしました。

Posted by ブクログ

ここまで考察できる熱量に脱帽。思惑や狙いって本人でさえ分かってない場合もあるけど他者の深読みは面白い。ベクトル変えて違う文脈から語られる音楽批評も読みたくなった。

あくまで本著は大枠で簡潔なJPOP以前/以後の歴史、はっぴいえんど〜YMO〜渋谷系(フリッパーズギター・ピチカートファイヴ)〜小室哲哉〜中田ヤスタカの話。

例えば、小室哲哉の項ではプロデュース全盛の同時期に幅を利かせていた小林武史や奥田民生、つんく♂に関してはほぼ触れられていない。そういう意味では、時代を変えたと言える人が登場しているのかも。サザンの日本語ロックへのドロップキック他80年代アイドルや歌謡曲等には焦点が当てられていないのはそこまでの余白がなかったのだろう。全ての主要邦楽シーンをカバーして論じている猛者がいたら教えてほしい。

印象に残ったのは、中田ヤスタカと坂本龍一の対談の一部が引用された箇所。歌詞の意味は重要視せず音の響きで詞を作る、歌詞が耳に入ってこないタイプだ、と。自分も歌詞よりメロディやリズムに入り込むから、そして歌詞の話に共感できないことに後ろめたさや疎外感を感じていたから、少し安堵した。そういう聴き方してもいいよね。

Posted by ブクログ

1960年代末から現在に至るまでのJポップの大きな潮流を語った本です。ただしとりあげられているアーティストは、はっぴいえんど、YMO、シブヤ系と小室系、中田ヤスタカと非常に限られており、著者自身の観点からJポップの大きな流れをえがきだすことがめざされています。

選択が偏っているという印象もたしかにあるのですが、Jポップの半世紀近くの歴史を現在から振り返ってそこに大きな流れのようなものを見いだそうとしたとき、著者の選択もまったく恣意的なものとはいえないのではないか、という気もします。ただ、ハロプロやPerfumeはむろん「ニッポンの音楽」であるとはいえ、アイドル史の観点から考察するべき対象で、「ニッポンの音楽」の歴史のなかではメイン・ストリームとは言い難いようにも思います。むろん、未知の音楽を追い求める「リスナー型ミュージシャン」が失敗し続ける「物語」としてJポップ史をえがこうとする著者の観点から、これらの「現象」に注目されるのも、それなりに理解はできるものではあるのですが。

Posted by ブクログ

『邦楽』から『Jポップ』へといつの間にか名前を変えたニッポンの音楽について、Jポップが生まれ落ちたメルクマールを軸にそれ以前と以後に分けて45年間を通覧するという本である。

その手法として本書では45年間にわたる国内の音楽史を紐解くという通史的な手法は取っていない。

主に60年代末から70年代。70年代末から80年代。80年代末から90年代。90年代末からゼロ年代、そしてテン年代とされる現在まで、それぞれの10年間(ディケイド)において、『ニッポンの音楽』に少なからぬ影響を与えたであろう『主人公の物語』として、各年代における『ニッポンの音楽』の在り様、変容を通覧するという作りとなっている。

面白いことに、というかメルクマールとしている以上狙いもあるのだろうが、この40~45年に渡る通史の中のちょうど真ん中に『Jポップ』なるものの言葉の誕生が登場する。

したがって『Jポップ』前の20年、その後の20年という括りで『J』なるモノが思想、文化になにをもたらしたのか?文化的条件が出そろったから『J』になったのか?そのあたりに興味があり、本書を手に取ってみたのである。

著者は中田ヤスタカに代表される「内」と「外」をリアルタイムで同期させるオールインワン型のミュージシャンの登場をもって、リスナー型ミュージシャンの完成系、そして「内」と「外」という文化的枠組みと「過去」と「現在」という時間軸の消滅によりJポップは葬られたとする。

ここにボクは『ニッポンの音楽』には描かれていない、日本的変容を遂げながら、時代時代を奏でている『日本の音楽』の存在を再認識せざるを得ない。

あれだけ業界、聴衆を巻き込み、90年代に空前の音楽産業の好況を招いた『Jポップ』がその終焉を迎えたからといって、日々リリースされていく現在の日本の音楽は、ではいったいなにものなのだろうか?

J-WAVEがそのポリシーを曲げてまで国内の音楽を内包化させるために生み出した方便である『Jポップ』も著者が定義する『ニッポンの音楽』としてのJポップは終焉を迎えたのかもしれないが、相変わらず市井に『Jポップ』という言葉は存在する。

『Jポップ』という概念もまた、極めて日本らしい日本的変容を重ねて大衆化されてしまったからこそ、著者は終焉としたのではないだろうか。

そういう意味では、本書の対象はボク的には非常に関心を持ち続けてきたアーティストであり、読み物としてはとても面白いが、日本の音楽における歴史観・文化批評という面では非常に偏っていると思わざるを得ない。

本書であえて触れられていない、昭和歌謡やフォーク・ニューミュージック(ともに一部触れられてはいるが本書の本質ではない)、それに昭和のアイドル歌謡とバンドブーム。昨今のアイドルグループ全盛等々の大衆音楽の位置づけはどうなのか?

そしてボクがなにより気になる日本語の節。

5・7・5・7と気持ちよく詞が沁み込んでくるときの日本語の節の特徴。

古代万葉の時代から綿々と受け継がれてきた、日本という土地と季節と風景に裏付けられた日本独自のリズムと抑揚が、どのように現在の日本の音楽に受け継がれてきたのか?

時代時代の「外」の文化を取り入れた日本的変容がどういう形で表現されてきたのか?

むしろ、著者が『ニッポンの音楽』の対象としていない、日本の音楽におけるメインストリームである大衆音楽のアーティストが歌い、奏でる音楽と『日本』という関係性の分析こそ、『日本の音楽』というべき文化批評足り得るのではないだろうか?

といっても、「新書」という限られたパッケージであるので、限られた字数で特徴的なモノをまとめないと中途半端に終わってしまうというのもよくわかるのだ(笑)

そういう意味で、前書きである意味言い訳をしてるんでしょうけど(笑)

Posted by ブクログ

テーマならびに呈示した事はとても面白かったと思います。しかし、いかんせん駆け足過ぎた。どんなボリュームになってでもいいから、より説得力を示す一冊であって欲しかった。まぁ総合的、相対的に見てこのやり方が一番良かったと判断したのだろうが、僕にとっては歯がゆさばかりが残った。筆者のファンなだけに、尚更。

Posted by ブクログ

J-POPの歴史についての本。

はっぴぃえんど/YMOの細野晴臣がいて、小沢健二や小山田圭吾など渋谷系がいて、小室が新時代を作り、ナカタヤスタカがまた新しい時代を作った。

特に渋谷系のあたりと、自分がリアルタイムで聴いていた小室時代以降は面白かった。

渋谷系のサウンドを掘ってみたい。

---

memo

119

音楽的な影響は日本ではそれほど大きくなかった。キャラクターで売れてくる国だな、と言う感想持ったことがありますね。(YMO 細野晴臣)

168

二人(小山田圭吾と小沢健二)が音楽性とはまた別の次元で魅力的な「キャラクター」を持っていなかったら、おそらくあれほど売れる事はなかっただろうし、渋谷系と呼ばれることになるじゃんでも、生まれていなかっただろうと思えるのです。

273

最近ですよ、多くの人が歌詞の方に感情移入して音楽を聴いたり、カラオケで歌っていることが分かったのは。(坂本龍一)

Posted by ブクログ

1980年代から2000年代に青春時代を過ごした身にとっては、「あぁ貴重な時代だったんだな」と感じられる本でした。

概論ではなく、具体的な登場人物(アーティスト)に焦点を絞って語られているのでおもしろく読めました。

日本語はロックにのらない、とか、全英語詞の曲とか。

フリッパーズギター、お洒落っぽくて憧れて持っていたなぁとCDラックをガサゴソしたら出てきて久しぶりに聞きました。

今でもテレビのBGMでかかってたりしますよね。

Posted by ブクログ

それぞれに主人公をたてて、1970年代から2000年代以降までのJポップを解き明かす、という発想とテーマはすごく面白いと思いました。

内容も、かなり駆け足での解説にはなっているものの、年代ごとのアーティストたちの動向をさらって考察するスタイルで読みやすかったです。

「です」「ます」調の丁寧な文章も、好感を持てました。

ただ、詳しく掘り下げて知りたい部分なのに、文章が足りなかったり、ニュアンスしか書かれていなかったりすることがいくつもありました。

特に、本を通して重要なファクターである「内」と「外」の部分は、感覚的な話でありながらひねりが入った解釈になっているので少しわかりずらく、もう少し丁寧に文章にしても良かったのでは?と感じました。

それでも、過去をリアルタイムで知らない世代にとっては、当時の日本の音楽とその物語を解説してくれる、わかりやすい入門書になると思います。