感情タグBEST3

Posted by ブクログ

楽しい!お土地柄大好きにとってはワクワクする本です。

地理的条件から見るご当地グルメ、山あり海あり平地あり…起伏に飛んだ日本という国の面白さと、先人の努力・知恵が感じられます。

私の地元は群馬。

我が家はおっきりこみではなく「にぼうと(煮ほうとう)」と呼んでいますし、おっきりこみやひもかわとは別物だと思っていました…。どうなんだろ?(笑)

薄い麺ではなく厚めに切ってもちもち食感を楽しみます。

家庭によるのか地域によるのか…県や地域で一括りは難しい、ゆえにときには憤ったり…。

他の人もきっと「ん?」と思うところがあるんだろうな〜と思いつつ。

県外のみならず地域外ですらわからない、こういう複雑さもまた楽しく、モヤモヤは地元愛というものですかね。

そしてこのご時世に読んでしまったので、旅行に行けないフラストレーション…嗚呼…。

Posted by ブクログ

ご当地グルメはB級グルメとは違い、その場所

ならではの食べ物となった明確な理由があり

ます。

特に顕著なのが地政学によるものです。

海のない県では魚系が燻製や塩漬けになって

いるなどがその典型です。

その中でも地理的なポイントに絞って、その

食べ物がご当地グルメへと発展した理由を

探ります。

Posted by ブクログ

お取り寄せで、あるいは物産展、アンテナショップで日本全国の名産品が自宅で楽しめる時代、それは食べ物を美味しいかどうかしか見てない時代になっちゃってるとも言えます。しかし、この本はその土地その土地の名物の美味しさをそれが生まれた地理から語る、という視点を提示してくれます。たぶん物流がこれまで発達していない時代は、その場所に行くことでしか体感出来ない感覚を蘇らせてくれているような気がします。フードは風土。まさにファースト風土化する日本にスロー風土を蘇らせてくれる本です。子供の頃、毎月、家に届いた国際情報社の「わたしたちの地理」を貪り読んでいた気分を思い出しました。大人モードは、出張行きたくなったことかな。時々、NHKBSプレミアでやっている「グランドグルメ ヨーロッパ食材紀行」という番組の日本版、出来そうですね。

Posted by ブクログ

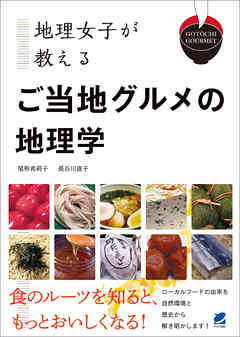

47都道府県のご当地グルメを、1県4ページで紹介。

3ページをかけて1品を紹介。

料理の紹介のほかに、なぜこの土地でこの料理や食材が生まれたのかを、地図を使って説明しているのだけど、これが教科書だったら私は歴史じゃなくて地理を先行したかもしれないくらいわかりやすい。

残る1ページには、その他の産物・グルメがギュッとまとめて紹介されているけど、それがまた興味をそそるのね。

知ってる料理が紹介されれば「なるほど」と納得し、知らない料理は単純に興味深い。

例えば北海道。

メインで紹介されているのは石狩鍋。

写真で紹介されている金大亭の石狩鍋は、就職したてのころ食べたことがあるので、それもまた嬉しい。

その他の産物・グルメは「ビール」「松前漬け」「室蘭やきとり」「いももち」「夕張メロン」「ジンギスカン」

まだまだ紹介してほしいものはたくさんありますけどね

埼玉県の「カエデ糖菓子」って、有名なの?

知らなかった。

ここは「草加せんべい」じゃなくていいの?

福岡県の「八幡餃子」や大分県の「地獄蒸しプリン」もピンとこなかったのですが、本文を読めば納得。

何しろこの本は地理の本なので。

Posted by ブクログ

「地理学」というほどの専門性ではなく小学校の地図帳とか便覧にある程度の話ではあるけれど、旅行ができないご時世に催事の人気商品より地域性を感じられるので眺めるのは楽しい

Posted by ブクログ

とっ散らかりようといい、ごたまぜ感といい、なんとも地理学的。そうそう、こういう感じになるよね。埼玉県がカエデ糖なのはちょっとどうかとは思う。

Posted by ブクログ

各都道府県のご当地グルメが、なぜ名物になったか紹介されている。

地理的要因だけでなく歴史的背景なども描かれているので、読むと「なるほどー」と思わされる。

ひとつ例を上げると、私は横浜在住ですが、名物は「崎陽軒のシウマイ」。確かに、シュウマイでなくシウマイと書かれており、横浜の人はおそらく多くの人は、そう書いてあるのは知ってるが、何故かは知らないと思う。

(というか横浜の人、崎陽軒食べるのかな?あまり聞かない、笑)

元々社長さんが栃木の方で、その訛りが理由になったとか…

そもそも横浜が発祥地になったのは何故か?

横浜港が開港した時、日本人と外国人との言葉のやりとりが出来ず、華僑の方に通訳してもらった。

そして中国人が多く住むようになり、中華街が形成され、広東料理のひとつであるシュウマイが横浜で広がった…と。グルメひとつから多角的な情報を得ることが出来て面白いし、話のネタになるかも。

ちなみに他県からいらっしゃる方はよく、「中華街の店は、食べ放題の同じような店ばかりで、違いがよく分からない、教えて欲しい」と聞かれたりしますが、私も分かりません…

違いを知ってる方がいたら、教えて欲しいです。笑