感情タグBEST3

Posted by ブクログ

プレイングマネージャーになる直前で読んだ本。マネージャー3年目で読み返しても納得感や自省につながることが多く、たまに読み返しておきたい。

印象に残ったこと。

★プレイングマネージャーは、8割はマネジメントに徹する。プレイヤー比率を高めると、部下は信頼していないと感じエンゲージメントが下がる、猛烈上司にはついていけないと諦め距離を置かれるという弊害がある。むしろ、マネージャーが充実した生活を送っていることを示すことがメンバーのモチベーションにつながる。

•業務の計画•振り返りは15分単位で。振返りで見積もり誤差を減らせる。

•関係の質がすべての大前提。限られたリソースを活かすのだから、相互信頼に基づく双方向意思疎通が生産性向上の観点で不可欠。

★プレイングマネージャーの落とし穴:プレイヤー比率を高めるとマネージャーとしてメンバーとコミュニケーションが減るため、一方的な指示が増える。しかも、自分のプレーヤーとしての基準で指示を出しやすくなり、酷い場合は忙しい被害者意識で攻撃的にさえなる。結果。メンバーの心理的安全性を木っ端微塵にする。

•マネージャーは、自分の優秀さを証明することよりも、心理的安全性を重視することこそ求められている。プレイヤーを極めるために給料が高いのではない。

★弱みを開示できると、マネージャーの武器になる。そこに心理的安全性を築けるから。

★ミーティング:メンバーを待つ。メンバーは5-6分遅れでマネージャー基準の質のコメントをする。マネージャーの独演会にはしない。

•ポジティブフィードバックを9回したら、1回漸くネガティブフィードバックも可能か。でも、客観的事実にフォーカスし、個人攻撃しない。

★マネージャーが途中経過をチェックするタイミングを予め定める。抜き打ち検査でどうしようもなくなり引き取るような事態を回避するために。

•P113の個人カルテの整理軸は参考になる。

Posted by ブクログ

すぐに実践したいことがたくさん!まずは下記を実践しよう。

●ノー残業デーがうまくいかないのは、一斉にやるから。メンバーごとに曜日を決める。

●朝夜メールで、今日の業務、所要時間、一言をチームで共有。ただし管理ツールとしては使わず、コミュニケーションツールとして使う

Posted by ブクログ

この本を読んで「私ってプレイングマネジャーだったんだ…」と今更ながら思った。どこまで出来るか…自分だけのワークログをつけるだけで精一杯かもしれないけど、今の自分にやれることをやっていきたい。

Posted by ブクログ

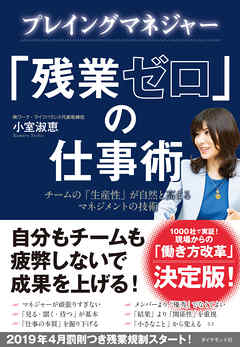

プレイングマネジャー 「残業ゼロ」の仕事術

著:小室 淑恵

チームを変えるキーパーソンはプレイングマネジャーである。そのプレイングマネジャーは「頑張らないこと」が大切。

第一に「マネジャーである自分が頑張らなければ」という意識を捨てる。過剰に背負っている「責任感」や「プライド」を肩から下して、気持ちを楽にする必要がある。

素直にメンバーに助けを求め、メンバーを信じて仕事を任せる。人間は誰しも、チームへの貢献欲求をもっている。それを信じることが、メンバーの力を引き出して、健全なチームワークを生み出す出発点である。

本書の構成は以下の6章から成る。

①「8割マネジメント」の働き方

②「関係の質」がすべて

③「働き方改革」のキックオフ

④「働き方」を可視化する

⑤チームの「生産性」を高める

⑥「働き方」を劇的に変える

バランスと順序・段取りが非常に大切。

やみくもに「責任感」と「プライド」を肩から下して、メンバーに仕事を任せてもうまくはいかない。順序が大切であるも一定の時間的制約も求められる。その中でいかに早く効率的に結果を出しながらチームをマネジメントするかが今の自分に求められており、その答えを組み上げる上で非常に役立つ一冊となった。

焦る気持ちを抑えるブレーキな役目としても本書はつかえる。

大切なのはチーム間における関係の質。出来上がってからでは遅すぎるので適正を見ながら大きな道筋を提示し、あとは任せながら関係の質を高めることを気を付けておこないたい。

本書を読み進めるにしたがってうまくいっているイメージ以外見えていない。明確に成功のイメージを持ちつつ、油断せずに柔軟に組み上げていきたい。

Posted by ブクログ

・関係の質、思考の質、行動の質、結果の質

・ワークログをつける

・心理的安全性

・増やしたい仕事と減らしたい仕事を明確にする

・緊急ではないが重要な業務を増やす

・役割カード(進行、反応、時間管理、上下監督、記録、脱線注意)

・アイディアフラッシュ A3用紙に3つずつアイデアを書き込んで回していく。ひとり2〜5分

Posted by ブクログ

働き方改革を進めていくために、分かりやすく「残業ゼロ」をお題目に掲げ、プレイングマネージャーが率先して行動していくために参考になる本。実際に目指す目標は「残業ゼロ」ではなく、社員が仕事でもそれ以外でも生き生きとしていられるという主張に納得。タイトルの「残業ゼロ」はキャッチーなキーワードとして持ってきたのかも。弱さを見せあ合える組織が強いって(そんなタイトルの本なかったけ?)いうのは、『日本再興戦略』にあったリーダー2.0にも通じるのかもしれない。あとからふと思ったこと。日本人はこんなふうなちょっとした工夫でキチキチに詰めて作業を効率化する方法を考え出すのが得意だけれど、他の国ではそんな細かい点を突いた工夫でなんとかするなんてことはしていないんじゃないかと勝手なイメージで想像。多分、日本とは根本的に異なった考え方に立脚していたり、異なったアプローチを採ったりてしているのではないか。もしあるとするならば、それがどんなものか知りたい。それは日本にはなじまないものなのか?

Posted by ブクログ

今日、話題になっている働き方改善について、どうすればいいか、事例を交え、具体的に書かれていて分かりやすい。

一つの研修を受けたくらいの価値はあるのでコスパも良い。似たような研修や本はあるが、著者自身が実践され説得力があるのと、内容が非常にわかりやすい。

関係の質の向上を自分も取り組んでいきたい。

Posted by ブクログ

働き方を実現するにはトップからの明確なメッセージ(「残業代を減らすのが目的ではなく、皆さんがより良く過ごしてもらうこと目的」)を発することと焦って結果の質をすぐに求めないことが大事だとわかった!!かならず以下の順番で取り組み正の循環を起こすこと。

①関係の質・・・お互い尊重しあう

②思考の質・・・おもしろい発見がある

③行動の質・・・自発的に行動する

④結果の質・・・成果を得る。

Posted by ブクログ

残業ゼロの仕事術がまとめられている。可視化とコミュニケーションが大事だと思った。

まずは記録。毎朝、 働き始める前に15 分単位で一日のスケジュールを見積もる。実際にどのように仕事を進めたかを記録する。優先順位を意識しながら仕事を進め、終業時に振り返る。この「記録」を「ワークログ(work log)」と呼ぶ。

少なくとも2週間から1ヶ月続けることで、その結果を集計・分析すると、どのような仕事にどれだけの時間を費やしているのか、朝立てた予定がどのようにずれていくのか、本来優先すべき仕事にどのくらいの時間を使えているのかなど、「自分の働き方」を客観的に把握することができる。そして、働き方のクセや問題点など、たくさんの気づきを与えてくれる。

ログを続けてとるのは、やめる時間術と同じ。

大切なのは、「ワークログ」の実施・分析を継続しながら、コツコツとPDCAを回すこと。そうすれば必ずイメージした「めざすべき働き方」に近づいていく。

頑張って「ワークログ」をつけ続けることで、どんな人でも5分以内で書き終えることができるようになる。

終業時にすること。

① 時間見積もりと実際にかかった時間(実績)の差異を明確にする

② よかった点と反省点を振り返る

③ 翌日にやることをピックアップ

①は仕事中にひとつのタスクを終えるたびに記入していく方法でもOK。これによって、仕事にリズム感も出てくるのでおすすめ

やってみた結果、思うようにいかず、残業せざるをえなくなっても、そこにばかり注目しないように。それよりも重要なのは「予定どおりできなかった理由は何か?」「本当に優先すべきものは何だったのか?」などと日々振り返り。

Googleの調査結果。心理的安全性(psychological safety)が共有されたチームの生産性が高い」 と。心理的安全性とは、「このチームなら、自分の意見を笑われない、拒絶されない、叱られない」と思える安心感のこと。

他にも様々な方法が提案されている。

・カエル会議楽しみながら行うのがコツ。よりよいチームの未来をつくりだすための会議。

・朝夜メール。ワークログをチーム全員にメールする。

・3人フィードバック。安心できる環境でないと難しい。

Posted by ブクログ

やはり部下を信頼して仕事を任す、信頼関係を築くことが重要だが、どうしてもプレイヤーの仕事を減らすことができない。これはここ十年悩んでいるが、転職を2回経験し、その都度改善できているように思うが、歳とともに無理がきかなくなってきたせいもある。

色々な手段があるようだが、会話を通じてチームメンバーが自主的に動ける環境を作っていきたい。そして残業ゼロへ!

Posted by ブクログ

「チームの生産性を上げるためには、プレイヤーとしての仕事よりもマネージャーとしての仕事に比重を置く」というコンセプト。チームの戦力図を描くことや、個人カルテを作成するなど、具体的なTipsもセットだったのがよかった。

Posted by ブクログ

他の書籍で書かれているようなこともたくさん出てきますが、私にとっては新たな発見もある本でした。特にノー残業デイに対しての見解は素晴らしいと思います。確かに週一回ではなかなか実践ができない。週二回以上のノー残業デイを設定することで、抜本的な改革を求められる。結果的に業務時間短縮に繋がるというのは、仰るとおりだと感じました。また、メンバーごとにノー残業デイを設定するというアイデアも面白い、実践したいと思います。

Posted by ブクログ

プレイングマネジャーのためのチームの働き方改革指南書。日本の現状に合っていて実現可能な部分が多々あり共感できる。

実践できることは実践していこうと思う。

Posted by ブクログ

プレイングマネジャーではなくとも、

働き方改革をやっていく中では参考になる。

働き方改革改革=生産性の向上

をついつい忘れていまいがちになるほど忙殺されているが、目の前の舞い込み仕事に振り回されることなく継続することが改革に繋がるんだろう。

まずは出来ることからやってみる。

カエル会議は出来る事だな。

Posted by ブクログ

会社で課長に貸してもらった(本人はまだ読んでいないけど)。

「働き方改革」を、まずはプレイングマネジャーである自分自身、そしてメンバ、更には社内の他部署や取引先にまで広げていく展開になっている。

著者は「働き方改革」のプロフェッショナル。講演活動やコンサルティングなどの他、働き方改革に関する法律改正にも関わったようで、それを知ると熱い想いが感じられる。

自分の会社でこの本のテクニックが全て活かせるとは言わない。仕事の内容や社風の違いで、これは役に立たないなというものもある。でも、出来るものは取り入れていけたらいいなと思えた。

・自分も簡単なタスクリストは作るが、この本では15分単位のワークログ(予定)を朝に作り、終業時に実績をつけるとある。そんなに細かくやったことはない。

・マネージャが頑張りすぎると、チームのモチベーションが下がる。これはメンバを信頼していないということにもなりかねない。マネジメントの比率を高くすべき。

→テクニカル面を磨くキャリアを目指したい人はどうすべきだろう?

・生産性が高いチームの共通点は、心理的安全性(psychological satisfy)が保証されていること。自分の意見を笑われない、拒絶されないという安心感。メンバの性格・能力・学歴などは、生産性にはほとんど影響しなかった。プレイングマネジャーは、メンバの心理的安全性の醸成に努める。

・属人化の解消方法として、マニュアル作成が何度も強調されている。マニュアル化が難しい業務はどうすればいいだろう?ナレッジの集積は、永遠の課題な気がする。

・「人口ボーナス期」、「人口オーナス期」という言葉は初めて知った。もう時代は変わっていて、新しい働き方に変革していかないといけないんだなという結びだった。

Posted by ブクログ

◯心理的安全性(psychological safety)が共有されたチームの生産性が高い(64p)

◯「答え」は常にメンバーが持っています。その「答え」を引き出すために、メンバーが「本心」を打ち明けられるような会議運営に心を配ったほうがいいのです。(215p)

◯「突発業務」には、必ず発生原因がありますから、それを解決すれば絶対に減らすことができます。(333p)

★実践的。試してみる気になる。実績もあるから説得力がある。

Posted by ブクログ

活かしたい内容が盛りだくさん。

今の職場の部署の心理的安全性を高めて、カエル会議、相互のフィードバックをしたい。

小さなところからの働き方改革を始めて、結果を出し、会社全体へ。

短時間での結果を求められる現代だからこそ、読むべき本。

Posted by ブクログ

マネジメント層に向けた良質の書。自分自身の考えにとても近く共感できた。

仕事が忙しい時、残業してやり切ろうという発想を、私は好きではありません。

なぜなら、残業ありきの進め方になるからです。だから時間外にミーティングを設定したり、夜になって「落ち着いてから」書類を作成しよう、ということになる。

そうではなくで、どうしたら時間内にやり切ることができるか、まずそう考え、実行することが、生産性向上に繋がると思うからです。

では、どうしたらいいのか。その答えが、本書に詰まってます。

タイトルにある「残業ゼロ」を実現するための小手先のテクニックではなくマネジメントの立場として「どうすればいいのか」という具体的な考え方、行動が書かれていて、とても参考になりました。

当たり前のマネジメントをしっかりやれば生産性は必ず向上する。

マネジメント層でなくでも参考になる箇所満載です。

ぜひ読んでみてください。

Posted by ブクログ

自分の中で衝撃な言葉もあった。

「隠れ残業を進んでやっていたとしても、時間がたてばたつほど、

「会社のせいで自分が犠牲になっている。

それなのに報酬が支払われないのはおかしい」といった被害者意識が出てくる。」

という言葉。

1人が頑張っても、チームとしては一時的に成果を生むが、

決して好ましい状態ではない。

ついついがんばってしまうが、それでは疲弊して

被害者意識が強くなるだけ。

だからチームで底上げしたほうがよい。

マネジャーの仕事は

前線に出るのではなく、

・チーム目標を全員で共有すること

・メンバーを育成し成長を促すこと

・仕事の配分に配慮すること

であると書かれてあり、なるほどと思った!

自分も若手ではなく中堅になってきている。

だから、それにふさわしい行動をしないとね!

この本を読んで改善することは2つ。

1つ目は、

部下や子ども達へのフィードバック。

自立してほしいので、客観的事実だけを伝えて、

どうしていくかは考えさせる。

どうしてもアドバイスしそうになるけれど、

「○○したら結果は△△だったよね。」だけにとどめて、

その後は、どうすればよりよくなるか?考えてもらえるようにしよう!

2つめは、お願いではなくwinwinの関係をつくること。

こちらの業務を効率化するために協力をお願いするわけではなく、

子どもや保護者の立場に立って、

「何が課題なのか?」

「どうすれば、その課題を解決できるのか?」

「解決できればどんな未来が待っているのか?」

の3点を明確にしていく!

素敵な本でした!実践して自分も健康で

生き生きとしたマネジャーになります

Posted by ブクログ

仕事を効率化していく上で大切なこと。それは業務を可視化して、どこに時間を取られているかを把握することが大切。そのためにもワークログを作成し、改善していくことが大切。また属人的にならないため、業務を共有し、協力し合うこと。(ただし、これにはメンバーの自発性が必要になる。)

効率化を目指すには、チームの協力とそして...2Sを推進することが必要不可欠と感じた。

Posted by ブクログ

自分の働き方やプレイングマネジャーとしての振る舞い方を見直したく手に取った本。

「まず、気持ちをラクにしてください。 」

「プレイングマネジャーが「自分がチームを引っ張らなければ」という

過剰な「責任感」や「プライド」を捨てるのが第一歩。 」

という言葉が一番印象に残った。

まさに、毎日自分が頑張らなければと肩に力がずっと入っていて、毎日責任とプレッシャーで疲弊していた。

本書を読み少しずつだが、メンバーを信じて改善していこうと考えられるようになったことは大きい。

メンバーの力を引き出して、健全なチームワークをつくるのがマネジャーの仕事。

そのことを意識して、メンバーやチームの育成にも

真剣に取り組んでいきたい。

Posted by ブクログ

マネジャーがチームの成果を上げるための具体策が書かれている。

何点かは実際にマネジャーになった際にやってみたいと思った。

第1章 8割マネジメントの働き方

・プレイングマネジャーの本職はマネジメント

8割マネジメント、2割プレイを目指すくらいの気持ちでのざむのがよい

・マネジャーが充実した生活を送っている姿をみせることが、メンバーのモチベーションアップに直結する

→日々の仕事に疲れ果て、悲壮感が漂っているマネジャーを目の当たりにしたメンバーが、「マネジャーにはなりたくない」とキャリアアップの意欲を失ってしまいかねない

・生産性=得られた成果 / 投入した資源(人、モノ、金、時間)

分母を減らすために仕事の無駄とりを行う

→分子=成果を増やすために重要な仕事を増やす

→生産性が高まる!

・「ひとり作戦会議」でマネジメントの準備をする

チームの戦略図を描く

第2章 関係の質 が全て

・心理的安全性が高いチームの生産性が高い

(Googleの研究結果)

1.メンバーの発言量がだいたい同じ

2.メンバーの人の気持ちに対する感受性が強い

→このチームなら自分の意見を拒絶されないだろう

⇒「関係の質」が向上

⇒生産性が向上

・弱みを開示すると職場が変わる

例:癌を患っている

仕事用の仮面を被るのをやめる

・生産性の低いチームは、マネジャーの独演会となっている

答えを教えるティーチングではなく、相手から答えを引き出すコーチングを基本に据える

→メンバーが自分の力で答えに辿り着けるようにする

メンバーはマネジャーの5-6分遅れで、想像しているレベルのものを出してくる。この5-6分を待てるかどうかが、その後の成否を分ける

Lesson10 アドバイスではなくフィードバックに徹する

・「放置すること」と「厳しく指摘すること」の中間に位置する、「客観的事実をフィードバックする」を行う

→直後に、軽く、フラットに伝える

例: 友達と話してるみたいだな。

上から目線ではなく、不思議に思いました と伝えるのが、感情的な反発を最小限にするコツ

・ポジティブフィードバックを9回やったら、ネガティブフィードバックが1回できる

褒めるよりも事実を伝える

マネジャー自身が、周囲からネガティブフィードバックをもらうことを歓迎する姿勢をあらわすことも大事

Lesson11 メンバーに上手に仕事を任せる技術

・マネジャー自身が仕事の渡し方を工夫する

最初の段階でしっかり時間をかける

Lesson12 個人カルテでメンバーを知る

・困っていること、成功体験、得意分野、苦手分野、将来挑戦したい仕事、性格・特徴、やりがいを感じること、休日の過ごし方、家族や友人などの人間関係

第3章 働き方改革のキックオフ

Lesson13 働き方改革のエンジンをつくる

・働き方改革についてメンバーでディスカッションをする会議の定期開催

Lesson16 仕事の目的を深掘りする

・売上、利益を上げるために、最も重要な仕事は何か?

私たちの仕事の本来の目的は何か?

第4章 働き方を可視化する

Lesson24 働き方改革は小さなことから始める

第5章 チームの生産性を高める

・整理整頓を日常業務にする

・会議にかけるコストを1/8にする

・会議のグランドルール

①開始時間と終了時間を厳守する

②必ず会議のゴール(何を決めるか?)を明示する

③会議は原則30分。最大でも60分を限度とする

④定時後にまたがる会議は原則禁止

⑤ひとりの発言時間は3分が限度

・割込み仕事を減らす工夫

①集中タイム

②即レスしない

③事前に伝える

④割り込み時間の設定

⑤クッションタイム

⑥期日交渉

⑦チームメンバーに依頼

⑧窓口の一本化

・少なくとも週に2日以上はノー残業デーを設定する

・人を育てるのがマネジャーの仕事

いつも職場にいて、直接指導することばかりが育成ではない。

仕事を任せるこたが人を育てる最善の方法であり、そのためには自分が休むことがとても大切。

第6章 働き方を劇的に変える

・人口オーナス期には、労働の時間単価も高騰するので、短い時間で成果を上げる企業しか利益を出せなくなる。

・団塊ジュニア世代は、これからの企業の中核を担う世代。彼らは育児に追われながら、両親の介護を担わなければならない。

→企業の中核を担う世代が、長時間労働が不可能な状況になっている

ある大手商社では、社員の18%が主たる介護者

→今後、団塊世代が一斉に70代後半に入っていく

⇒働き方改革は日本企業にとって死活問題

Posted by ブクログ

小室さんは最初の著作から読み続けています。

提案の骨子と方法論は11年間ブレることなく、ご自身が仰っているように集大成的な1冊です。多くの方に(特に年配の中間管理職男性に)、今すぐ読んでいただきたい。

今回、胸に刺さったのが、

「心理的安全性(psychological safety)が共有されたチームの生産性が高い」の言葉。

この10年、ヒラ〜マネまで様々な立ち位置でその時々のチームの改善に貢献すべく努め続けてきたつもりですが、納得のいく展開にはなかなか到らず…。その最大の理由がコレだなぁと。

経験から言うと「心理的安全性のなさを拗らせてる」職場では、生産性を上げようという発想自体が長やメンバーの不安をさらに掻き立ててしまい、最悪迫害対象にされるケースもあります。

そんな末期的状況になる前に、多くの方にこの本を役立てていただきたいです。

また、働き方改革/生産性向上を実現しやすい/しにくい組織体系というものがあると思います。経営陣にはその点も視野に入れた組織編成を考えていただき、働き方改革を単なる計数管理や絵に描いた餅にしないでいただきたいと思います。

Posted by ブクログ

■「関係性の質」がすべて

「チームメンバーがだいたい同じだけの発現量である」

「チームメンバーが人の気持ちへの感受性が高い」

→心理的安全性が共有されたチームの生産性が高い

■重要だけど緊急じゃない仕事

■整理整頓

Posted by ブクログ

どんどん労働力が減っていく一方で、

生産性をいかに落とさずに、むしろ上げるには?

といったことを考えるためには、まずは自分の働き方、

そしてチームの働き方を把握することが大切。

現在と理想の姿のギャップを把握するためにも、

まずは働き方のレコーディングが重要。

手間がかかるかもしれないけど、実態を知らないと、

アクションには移せないので、まずはそこからやろう。

また、チームの生産性を上げるのに効果があるのは、

関係性を改善すること。これは納得。

【勉強になったこと】

・残業ゼロのチームをつくるステップ

STEP1:マネジャー自身の時間の使い方を可視化

STEP2:マネジメントに軸足を置いた時間の使い方を

実現する

STEP3:メンバーとの「関係の質」を高める

STEP4:チームの時間の使い方を可視化する

STEP5:メンバーとともに生産性を上げる方策を

考え、実行する

・組織の成功循環を回すためには、「結果の質」の改善

から着手するのではなく、「関係の質」の向上から

着手することが大切。

・その日1日のスケジュールを見積もるときは、

①15分単位で

②業務とそれにかける時間両方考える

③残業は基本見込まない

④業務の優先順位をつける

・心理的安全性を醸成するには、

チームメンバーが大体同じだけの発言量である

チームメンバーが人の気持ちへの感受性が高い

ということが大切。

・ポジティブ・フィードバックと褒めるを混同しない。

ポジティブ・フィードバックはあくまで客観的事実

を伝えるにとどめること。

・仕事を依頼するときに最低限伝えること

仕事の目的

担当

具体的な作業内容

期限

作業の大まかな流れ

どれくらいかかりそうかの見込み時間

それを依頼する意義(その人にとってのメリット)

支援してくれる人、モノ

・ブレスト時に付箋を使うことで、

声の小さい人の意見であっても定量的に

意見が見えるようになる。

・改善するときは、難易度が低く効果が高いものから。

そのために、難易度と効果のマトリクスで改善施策を

プロットしてみるとよい。

・マニュアルは後任者がつくること。