感情タグBEST3

Posted by ブクログ

澤田さんの作品は、やっぱり面白い。この作品も、以前本屋の店頭で見たことはあったけど、何か堅そうでスルーしていたんだけど、読んでみたら、全然そんなことはなくて、続編が読みたい!

Posted by ブクログ

登場人物の名前など、描かれている時代柄、読みにくさはあったが、とても引き込まれる内容だった。「大仏も誰かが作ったものなのだ」という、あたり前の事実と、無理やり動員されてきて大仏造立に携わるうちに、次第に心が変化していく人たちの姿と、働き、食べ、いずれ老いていく「生きる」ということと。余韻の残る作品だった。

Posted by ブクログ

コロナ禍になってから、東大寺の大仏殿には定点カメラがおかれ24時間毎日配信されている。軽い気持ちで見始めた配信だが、朝に夕に、法要や鐘の音に祈るにつれて当時この大仏を作った人々に想いを馳せるようになった。そんな人達の苦労と、辛い日々の中での小さな幸せである三食の飯をテーマとした本。故郷から連れてこられ、暑さ寒さで辛い中に、事故と隣り合わせの肉体労働。その中で美味しいご飯を食べさせてくれることがどんなに助けになっただろう。彼らのおかげで今疫病に苦しむ私達が大仏様に救われている。

Posted by ブクログ

食事とは生命維持だけでなく、人と人をつなぎ、仲間、仕事、社会を作り上げるもの。

そして、仏とはあってなく、なくてある その意味が理解できた。

物語の入りは、取っつきにくく読みきれるのか心配だったけど、15ページも進めば物語の世界にどっぷり入れる。

Posted by ブクログ

奈良の大仏を作る人たちとそれを支えるご飯どころのおはなし。この時代のゴハンなんて想像もつかなかったけれど、描かれる食事はどれも美味しそうでたまらない。時代は違えど、人と人とが交わりながら働いて、労働のあとのご飯に救われて、、というのはいつになっても変わらないのだなぁとしみじみ。面白かった。

Posted by ブクログ

奈良時代、大仏造立を舞台とした話。

古代と言って良いのか、とにかく言葉(漢字)が中々馴染めずに はじめは苦労して読み進めた。

しかし宮麻呂の作る料理に食欲が刺激される。勝手な想像だけど現代に比べても、かなり質素、素朴なものであろうと思われるのだけど、思わずかき込みたくなる。田舎料理を求めてしまう。

この時代についてあまり知らず、当時は強制労働的に粗末な扱いで酷使されていたのだと思っていたが、寝食は不都合なく、食は皆の楽しみ憩いとなっていたので、明るい気持ちで読めた。

Posted by ブクログ

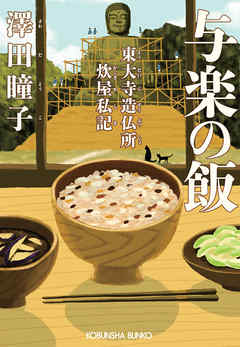

東大寺造仏所で働く人々のために飯を作る炊屋(かしきや)の炊男(かしきおとこ)、宮麻呂。

客である造仏所の働き手たちのために、自ら材料を集めに回り、少しでもうまい飯を提供する。

ぶっきらぼうだが面倒見がよい彼の周りには、多くの人々が集まってくる。

近江の国から仕丁として働きにきた真楯もその一人だ。

真楯は時々宮麻呂の仕事を手伝いながら、次第に宮麻呂の過去を知ることとなる。

その過去には、八十歳を超えた大徳、行基が関わっているらしい。

まず、大仏建立という題材の設定が面白い。

金属を鋳る作事場の熱、大勢の働き手が飯を掻き込む炊屋の賑わい、奴婢小屋のにおい―ーこうした場面に、本当に立ち会っているような気分になる。

東大寺の大仏は二回見に行った。

恥ずかしながら、ただ、でっかいなあ、と思って見ただけだ。

そこに故郷に残した家族を恋しがったり、上役とやりあったり、組織の理不尽に歯噛みをしたりした人々いたなどと想像することもなかった。

そこだけでも、作家の想像力ってすごい、と思う。

きっと今度大仏を見る機会があったら、見る目が変わっているはずだ。

人物は大勢出てくる。

その描き分けは大変なことだろうと思う。

が、この作品ではしっかりなされていて、安心して読める。

写経所のまだ若い経師である黒主は「僕は~です」といった話し方をする。

奈良時代に?と、最初違和感もあったけれど、しかしキャラには合っている。

真楯は宮麻呂に基本的には敬語で話すが、呼びかけは「宮麻呂」というのにも驚いたが、この時代はこんなものなのかもしれないと思ったりもする。

Posted by ブクログ

奈良時代の仏像の造営現場を通して、当時の人々の様子や食べていたものを垣間見ることが出来る。仏像の話なのに、仏教でいうところの仏ではなく、市井の人の中の「仏」を描いているのがいい。

Posted by ブクログ

澤田先生得意の奈良時代。しかも設定は大仏造成所。この時代は人よりは知っているつもりだが、知らないことが多く、全てが新鮮に感じた。

解説にはホームズとワトソンとなったが、ミステリ(謎)自体はそんなに複雑なものではない。その前後に見え隠れする時代の特殊性、過酷な環境などが物語を盛り立ていると思う。蝦夷の乙虫の登場は奥州好きにとって嬉しかあったが、外つ者の宿命で悲しい話となってしまうのは何とも言えない感情である。

Posted by ブクログ

面白かったー。でも、陸奥での金産出の話は複雑。それで蝦夷たちがこれからどれだけ苦しめられるか、高橋先生の陸奥三部作大ファンとしては切ない。。。

Posted by ブクログ

202112/奈良時代の大仏建立現場が舞台、現場に集められた個性豊かな面々やとても美味しい食事を作る炊き出し担当等が登場人物達。とても面白かった!登場人物達の名前も馴染みのないものだけど、キャラがたっててわかりやすいので気になることなく読み進められた。時代的に身分による差もあり、仲間に気の毒な出来事が起きたりもするけど、設定もうまくいかされ人の世の辛さ生きていく大変さと救いが描かれていた。