感情タグBEST3

Posted by ブクログ

よく人が集まったり(観光だったり)または実際、今現在も普通にそこに住んでいる場所

明るい観光地(と言っていいのか)の裏側の負の部分。

あぁこういうのが正にダークツーリズムなんだなと思った

自分が実際行ったことのある場所だったり観光地だったり、一見すれば分からないマイナスイメージだったり

そこにある悲しい歴史だったりを巡っている内容。

もっと読みたい!他にもぜひ!と思ってしまった。

先日東日本大震災で被害の大きかった石巻に初めて行き、現地に住んでいる友人の案内で様々な場所を巡ってきた。

仮に、では今後この本に登場するようなダークツーリズムな観光地として現地の経済を潤すこともできるのかもしれない。

だけど、実際亡くなった方や行方不明の方のことやご親族の方々を考えると

果たしてそれでいいのかとか凄く葛藤する。

非常にナイーブな題材でもあるなと考えさせられた。

Posted by ブクログ

「ダークツーリズム」とは何かという解説から筆者の実際に体験した旅の様子まで掲載されているので、ダークツーリズムについて未知の私にもよく分かった一冊でした。本書を通じてもっと興味が出てきたのでダークツーリズムについて調べてみたいです。

Posted by ブクログ

日本におけるダークツーリズムのポイントを、エッセンスを押さえながら紹介してくれる。

そもそもダークツーリズム対象が観光地として整備されているケースが稀である(例外は網走刑務所)。

なぜかというと体制がつくりたい町のイメージとあわないからだ、

など心理的社会的理由によるものだとの考察がなされ、内省を促される。

我々はもっと、負の記憶と向き合い教訓を汲み取っていくべきなのかもしれない。

Posted by ブクログ

学術的な本なのかなと思いきや、それをふまえたうえでの、どちらかと言うとガイドブック寄り。

新書とはいえ写真はめちゃくちゃ少ないし、それぞれのテーマについても最低限のことしか書かれてなくて、実際に見るなり調べるなり旅するなりして、知ってほしい感じてほしいと読み手に訴えてる感じがした。

被災地はその土地の性質によって復興の方向性が変わるって視点は、今まで自分には全くなかったので、確かに!と思った。確かに、神戸と東北の沿岸部とでは住んでる人も土地も違いすぎるよなあ。

結構面白かったので、この方の本は他も読んでみる。

Posted by ブクログ

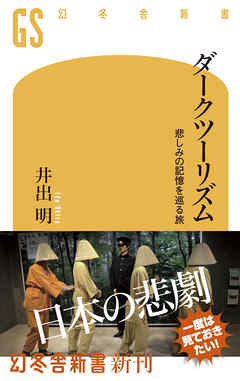

観光学者 井出明氏によるダークツーリズムの解説書。第1章と第10章ではダークツーリズムについて学問の基礎的な説明や展望について展開し、第2章から第9章までは著者が実際に歩いた各地のダークツーリズムの実際をまとめてあります。紀行文みたいなので読みやすいです。まずは実践してみて、どういうものかを体感してみようということかな。日本には、ここで紹介されているような場所を観光で訪れようとすること「不謹慎」という言葉ですべて否定したがる風潮がありますが、やはり光と闇をきちんと知ることが重要だと思いました。

Posted by ブクログ

歴史の暗黒面を刻んだ観光地を訪れることを、「ダークツーリズム」と呼ぶのだそうです。普段、観光について取材する機会が多いにも関わらず、恥ずかしながら本書を手に取るまで知りませんでした。

もっとも、ダークツーリズムという言葉が世に出て来たのはごく最近のこと。何でも、世界的に人気になっている旅の一形態なのだそうです。本書は、日本のダークツーリズム研究の第一人者が、世界各地の「負の遺産」を訪ね、観光の新潮流の行方を展望したものです。

著者が訪れた場所を章ごとに順に紹介すると、小樽、オホーツク、西表島、熊本、長野、栃木・群馬、インドネシア、韓国・ベトナム―です。トップを飾った小樽でダークツーリズムとは意外でしたが、小林多喜二を生んだ地ということに光を当てれば、たしかに頷けます。小樽では、陸軍の特攻艇マルレが隠されていた事実も明らかになりつつあるといいます。

エコツーリズムの聖地として知られる西表島は、実は「疫病と搾取」という悲しい歴史を持つ島でもす。詐欺同然で集められた炭鉱労働者が島から逃走しないよう、地域通貨で賃金が支払われていたという事実には衝撃を受けました。

熊本では、水俣病やハンセン病、炭鉱労働の記憶、栃木・群馬の旅では、日本初の公害事件と呼ばれる足尾鉱毒事件の跡をたどります。

インドネシアではバンダアチェを訪ね、WHOのまとめで22万4千人もの人が亡くなったというインド洋津波の現場を見ることで災害復興について考えました。

いずれも物見遊山では得られない価値のある旅でしょう。ただし、ダークツーリズムの旗色は、必ずしも良いというわけではないようです。足尾鉱毒事件の現場となった渡良瀬川を含む一帯は現在、ラムサール条約にも登録された湿地となっていますが、ダークサイドから掘り下げる紹介は、市の当局から拒まれたといいます。観光の持つ明るさを強調したい観光学系の学会からも煙たがられているそうです。

しかし、歴史に負の部分はつきものです。悲しみの記憶をしっかりと受け継ぐことが、明るい未来を築くことにもつながるのではないでしょうか。本書でも触れられていますが、多喜二は愛する田口タキに送った恋文で、「闇があるから光がある」と書きました。秋の行楽シーズンには、ダークツーリズムで歴史の暗部に目を凝らしたいものです。

Posted by ブクログ

負の記憶を想起させる場所を巡る旅。記憶を想起させるためには手がかりが必要なので,それらの保全や情報の整理がいる。保全や情報の整理はそれをする者の考えが反映されやすいが,その思惑を外れてしまうこともある。正?の記憶だけの場所というのもないのだろう。多くは正と負を併せ持つ。光を求めて旅にいくが,影を見ることでその光がより輝くことがある。負を前面に出す場所でも裏をみることで光があるのだろう。観光アプローチの一つとして面白いのだろう。「ダーク」という言葉が持つ怖いもの見たさ感は人を引きつけそうだし。

Posted by ブクログ

知っている場所もあれば知らなかった場所もあり、それは勉強になった。

もっとも、一つ一つの場所に筆者は訪れているにもかかわらず、あまり詳しく書かれていないのがこの本の弱点だと思った。

一冊でいろいろな場所をまとめている点に興味を持って読んだが、それぞれの場所について知りたいのなら、他の書籍も参考にする必要がある。

Posted by ブクログ

ダークツーリズムというコンセプトには深く共感。今後、震災の現場を訪問し、そこで起こったことを学びながら悲しみに寄り添うという旅をしたい人は多いと思う。

一方、この本は、特定のサイトの旅行案内という側面が強い割に、そこで起こった事実の説明が少なく読みにくい。

サイトを事例として挙げながら、もう少しダークツーリズムという概念を深く理解できるようなメタ的な説明を増やすか、サイト紹介をメインとして事実の記述を増やすか。

旅行ガイドとして使う人は少ないのでは?と思うので本文中の移動方法等の記載は不要かと。