感情タグBEST3

Posted by ブクログ

人間のよさ。戸板康二が描く「中村雅楽」という人物の魅力をひとことで言えば、そういうことになるのではないか。

鋭い観察力と洞察力とで身の回りに起こる「面白い」事件(「日常の謎」と言ってもいいが)を鮮やかに解決しながらも、そこにはいつも人間のあたたかい血の流れが感じられるのだ。それは、主人公「中村雅楽」が歌舞伎役者(しかも名門の出ではない)として人生の大部分を劇場で過ごしてきたことと無関係ではないだろう。役者はひとりでは生きられない。相方や脇役、裏方としてはたらくたくさんの人々、そして劇場に足を運ぶ観客がいてはじめて、舞台の上でスポットライトを浴びることができる。雅楽の、事件の当事者に対する慈愛にみちたまなざしはまた、そのように人は人を支え、人に支えられているという事実を彼がわきまえていることの証左であるだろう。

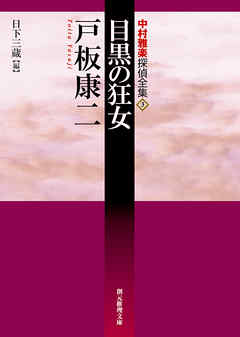

中村雅楽探偵全集の第3弾となるこの『目黒の狂女』では、これまで以上にそうした雅楽の「善さ」を感じさせる作品が多いような印象を受けた。このシリーズが発表年代順に収録したものであることからかんがえれば、そのような傾向にはこの時期(おもに昭和50年代)の作者の心境が映し出されているといえるかもしれない。この巻のおしまいに収められた『木戸御免』など、まさにそんな戸板流ヒューマニズムにあふれた佳作ではないだろうか。

そのむかし新劇が盛んだったころ、シェイクスピアの戯曲なども歌舞伎にならって見せ場だけを上演するようなことが行われていたらしい。雅楽の口を介してそんな大正期の演劇界の姿を知ることができるのもまた、このシリーズを読む愉しみのひとつである。

Posted by ブクログ

歌舞伎や舞台、テレビなどの仕事を背景とする日常の謎系の短編集。

いよいよ、三巻目にして、事件というより謎という方が似合ってくる話がほとんどとなりました。

ぶっちゃけ、日常の謎って読んでいてほっとしますよね。(^^

色恋の話が割と多かったのも読んでいて楽しかった理由かも。

珍しく、歴史推理も入っています。ま、成功しているかどうかは判断に悩むところですが。(^^;

Posted by ブクログ

76年から83年発表の短篇のほか、60年代末に書かれた「かんざしの紋」「淀君の謎」を収録。

「淀君の謎」は謎解きのポイントが空想の産物なので、歴史推理と思って読むと拍子抜け。こういう趣向で芝居を考えてみました、てなもので、しかも、ホントにそうだったらワクワクするのに~、みたいなセンスオブワンダーもない。

だんだん犯罪の話ではなくなっているのだが、日常の謎ものというより、それこそ戸板康二が週刊誌に書いていたちょっといい話、という趣きになっている。雅楽を登場させる必然性もないのかも? という気もするが、古老が語るある世界、ということで、「半七捕物張」の正統な後継だと改めて実感。

養子か実子か、または外にできた子か、といったことは不問、とか、この世界独特の慣習になるほどと思ったり。

収録作の中では、「神かくし」「芸養子」といった、そういう世界での親子ものにしんみりした。

「芸養子」は「木戸御免」とともに、芸道もの(本人というより本人を思う女人による工夫だが)としても何だか好き。

「砂浜と少年」も印象的だが、そんなことで死ぬなよ~、若者。と思ってしまう。