感情タグBEST3

Posted by ブクログ

戦略、戦術、戦務の三位一体になってこそ、戦は成立するということを実践した人。戦略と戦術ばかりが注目され、戦務を抜かした経営が増えてきた。戦略、戦術が注目されたのはかつて日本にそれが弱く、逆に戦務は長けていたから。

以下、メモ

後年のバルチック艦隊が東洋に回航された時、ロシアの艦隊幹部の中には風帆船の操作しかしらない老朽士官が多かったといわれるが、日本海軍はすでに日清戦争の直前にそれらを一掃した。そして新進の若い士官達が、日清戦争で要職を経験し、日露戦争にむかうことができたのである。

『孫子』の"善く戦うものの勝つや、地名もなく勇功もなし"

ハナシとして面白いことの起きるのは、みな戦術上の失態で、完全無欠に実施される戦術は、

無味無臭で戦談の種子もなく、戦況に光彩もなく、また誰に功績があるのかわからず、

しかも全軍一様に最大の戦闘力を発揮するチームワークである。

そして大言壮語する豪傑よりも、まじめに義務を果たすものが信頼できる。

真之は海軍兵術を戦略、戦術、戦務の三大種目に分かち、それをさらに基本と応用に区別した。(中略)

戦務は、「戦略、戦術を実施するための事務の総称」であり、

情報通信、弾薬、兵器、炭水、兵糧などの補給を包含する。

真之は戦務を独立させ、これを重要視した。

「多くの戦史や各種の兵書をよく読んで、考えに考えた上で、これだ、と思うものが諸君の兵理で、

それがたとえ間違っていたとしても、百回の講義で聞いたものを暗記しただけのものに比べれば、

はるかにいいものなのだ。…自分の研究で会得したものでなければ、実戦で役に立たない。」

教官が、自分の考えの通りでなければ高い点数を与えないという採点法をすると、

学生たちは自分で考えようとしなくなる。

次の四つの場合以外には、戦闘はないということだった。

1 対抗両軍の戦闘力が均勢のとき

2 双方もしくは一方が敵の戦闘力を誤算し、その敵に対し優勢又は均勢と誤信したとき

3 一方が優勢で、劣勢の敵を窮迫して、戦闘するのやむなきに追い込んだとき

4 一方が劣勢であっても、その巧妙な戦術により優勢な敵を屈し得ると自信したとき

日本の外交暗号が解読されていたという事実は、次から次へと明らかになっている

もうだめだという危機のとき、乗員は必ず、みな艦長の顔を見るという。

艦長が落ち着いていれば、乗員も安心して冷静になる。

艦長はたとえ恐ろしくても平然としていなかればならない。これはどんな組織でも家庭でもいえる。

長たる者は危機のときみんなから顔色を見られている。動揺すればそれは全員に伝わり、平静さを失ってしまう。

そもそも戦いというのは、敵に倍する戦力をそなえて、勝つべくして勝利すべきものである。これは孫子がいう。

"勝ちやすきに勝つ"である。

勝利は敗因を蔵す

Posted by ブクログ

こちらの本で良かったのはあの「日本海海戦」以後の真之さんのことがわずかながら書かれているっていうことと、あとがきの中にあったこの(↓)言葉に感銘を受けたこと・・・・・ぐらいでしょうか?

史は詩であり志である

司馬さんの「坂の上の雲」を読んでいても感じる高揚感は、まさにこの言葉に凝縮されていると思うんですよね~。 「歴史に学べ」とは言い古された言葉だけど、私たちが偉大なる先人に学ぶべきことの1つはこの「志」じゃないかなぁ・・・・と。 志のあるところに事が成り、その事が歴史として後世に伝わり感動を生む・・・・そういうものじゃないかなと思うんですよね。

(全文はブログにて)

Posted by ブクログ

史料を調べて、自分なりに編集すれば、そのまま面白い本が一冊完成する。変に小説風に登場人物に語らせると、その部分だけ陳腐になってしまう。

それほどこの歴史的事件は物語として面白い出来事だったと改めて感じさせられた。

そう、小説風な描写のところだけ、邪魔。

秋山兄弟は我が郷土が誇る有名人。(愛媛県ね)

自分にも海賊(水軍ね)の血が流れていることは間違いない。

彼の人生の頂点はやはり「日本海海戦」。これが東海海戦じゃ困る。

この一戦を持って、命名権を堂々と主張できる。

読み進むうちに、頭の片隅で「軍艦マーチ」が鳴り響いていた。

色々な感想を抱くが、「運」とか、「運命」の存在を強く感じざるを得ない。

あの頃の戦争は、決断力とか、勇気とか、対応力とか、人間的要素が現代の戦争より大きな部分を占めていた。

いまは、兵器の優劣で勝敗が付いてしまう。

スイッチ一つで片が付く分、人間的要素が極端に減った戦争になってしまった。

だから、もう戦争からは物語が生まれなくなってしまった。

Posted by ブクログ

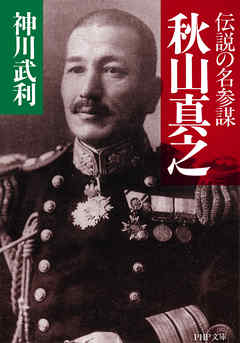

戦艦『三笠』の艦長・東郷平八郎が、「智謀如湧」と評した名参謀・秋山真之の生涯を綴った歴史小説。

司馬遼太郎の歴史小説『坂の上の雲』は、秋山兄弟(好古・真之)と正岡子規を主人公として据えた小説であるものの、日露戦争当時の各地の様々な動きや情勢、采配等から、彼ら三人(特に正岡子規は、日露戦争勃発前に死亡)が全く登場せず、彼らを取り巻く、または彼らと深く関係する歴史上の人物が長く登場する、という箇所が多くありました。当時の時代の流れを、敢えて主人公三人の視点・手段に固執することなく、包括的な描写をするためには必要なことだったと思います。

本作は、それとは異なり、題名の通り『秋山真之』の、特に参謀としての人格形成に至った経緯を中心とした生涯を描いた作品です。そのため、明治維新から日露戦争までの流れではなく、『秋山真之』本人に対し深く掘り下げた知識を得たい、または彼の人となり、生き様、歴史を知りたい、という方には、最適かもしれません。

私自身は、『坂の上の雲』を読んだことによって、同時の戦争にかかわった人たちの人となり、生き様を、より深く知りたいと思い、彼らに関する書籍を多く読もうと思うに至りました。本書もその一つ。ですので、どちらかというと、当初は、歴史小説というよりかは、論評に近い本ではないか、と最初は思いました。

読んでみたら、ほぼ純然たる秋山真之の生涯を綴った小説。しかも、(記録がほとんど無いからかもしれませんが)内容についても、『坂の上の雲』とそう大きな違いはないのです。それ故、他のレビューアーの方々もおっしゃっているように、『坂の上の雲』から、秋山真之の部分だけを抜粋した本、と評したことに、図らずとも頷いてしまいました。

もしくは、『坂の上の雲』を読んだ後でも、そういう小説なんだと割り切って読む分にはいいのかもしれません。

他にも、例えば、『坂の上の雲』における、日本陸軍が執った重要作戦である二〇三高地の攻撃・占領作戦も、当時は陸軍と海軍との軋轢や、陸軍内におけるプライドの高さから、遅々として進まなかったことが描かれています(個人的な感想としては、それはもうしつこいとばかりに)。それもあり、海軍からの不満も積もりに積もらせていたに違いありません。が、本書ではその項目はほんの数行程度。しかも、あたかも秋山真之はまるで関与していないかのような。あれだけ読む側からしても苛立たせるような内容だったのに、彼が大なり小なり関与していないとは考え難い。これも、当時の秋山真之に関する史料がなかったから、とも言えなくもないですが…

勿論、全てが全てではありません。歴史小説ながら、ところどころで、日露戦争後(特に大東亜戦争)の軍部との対比が綴られています。

日露戦争当時の軍人は、全員が全員そうではないものの、それぞれが西洋列強に脅かされる毎日を憂い、彼らに対抗できる力を持ち、その力を以って日本という独立した国家を形成・維持しようと、躍起でした。そして、ロシアを打ち破る。そこから、日本の歯車は狂い始めた。その後も、軍事技術は日を追うごとに進化・深化しているのに、驕り高ぶりから、軍事研究を怠った。さらにその態度が、日露戦争では味方(または味方寄り)だった国々の警戒心を煽った。自分たちの国際的立ち位置を改めて確立する、または対抗しようともしても、既にとき遅し。第二次世界大戦に入った時には、たとえ真珠湾攻撃に成功したとしても、その形勢は決まっていたのかもしれません。

「勝って兜の緒を締めよ」。これは、現代にも言える格言であることを、本書では教えてくれます。