感情タグBEST3

Posted by ブクログ

超面白い。

迷信まみれな一八世紀の医学を、ナイフマンことジョン・ハンターが実際的な経験と知見、そして何よりも、その類まれなる好奇心でもって当時の医学的常識に疑問符を突きつけながら、一人純粋に探求を繰り返す彼の生涯を俯瞰できる良著。

解剖学だけでなく歯科や生物学にも強い興味を示すハンターは、まさに知的好奇心でもって世界の真理に到達しようとするファウストのような人間。

普段伝記は読まないのですが、複数のマンガや小説に名前が挙がっていて気になっていました。

ダーウィンより早く進化論に辿り着いた男だとか、ジーキル氏とハイド氏、またはドリトル先生のモデルだとか…

実際、人物がぶっ飛んでて面白い伝記でした。

常識や慣習に捕らわれずに科学的な手法を取るということは、誰が考えても正しい事です。

しかし実際行動してみようと思うと難しい事だと思います。自分としてはせいぜいエセ科学に引っかからないように生きていこうと思いました。

Posted by ブクログ

何事も時代の最先端をいく人物が、世間に理解されることの難しさを思い知らされた。

教会が権威と結び付き、異なる意見を受け入れない時代に、事実に基づく証拠と実績を積み上げていった人物に感服させられる。

ユーモアたっぷりのエピソードに彩られ、彼の人物像を垣間見られた気がする。

Posted by ブクログ

皆川博子さんの「開かせていただき光栄です」のダニエル先生のモデルとなった、18世紀イギリスの解剖医ジョン・ハンターの生涯。

伝記を久々に読みましたがとても面白かったです。

ハンター先生、かなり破天荒ですが、伝統や慣習にとらわれない柔軟な考え方と、観察や実験をして培った知識で、時代の先をゆく説を立てていたの凄い。

瀉血と嘔吐、下剤の時代に、ちゃんと治療してたというのも。この時代の作品を読んでいるときにいつも、「なんで瀉血なんてしてるんだろ?」と長年疑問だったのですが、その理由が解りました。しかしギリシャ時代からこれとは……。

近代外科学への功績がとてつもないですし、ダーウィンより70年も前に進化論に辿り着いてた人ですが、エピソードが面白すぎて…伝記って堅苦しい気がしてましたが読み物としてもワクワクしました。

ロンドンのお屋敷の庭に多種多様な動物たちがいて、そしてハンター先生はアジア水牛に牽かせた馬車(牛車?)で移動。見たすぎる。

ハンテリアン博物館は訪れたい場所のひとつです。

2SD超えたところの才能

徹底的な人物について、呆れ、驚き、感動したいならこの一冊。圧巻!

どの時代にも「こいつは本物だ!」という人物はいて、その本物感はほとんど常軌を逸していると感じさせるもので、その人の立つ地平線自体、スケール感がちがっていて、自分の卑小さをいや増して感じるために、ずっと追い続けるか、目を背け背中を向けて生きるしかない感覚に襲われてしまいます。

有能なジャーナリスト(作者)に取材の対象として選ばれ、丹念にこれまた膨大な量の一次資料を辿られ、18世紀に生きた外科医(とは簡単に括れませんが)の生き様が吐く息を感じられる濃度で筆写されています。当時のイギリスの世相ならびに常識、医療水準がとてもよく伝わってきますので、彼の向き合った苦労や喜びも理解しやすい。

墓掘り死体泥棒、ひたむきな解剖探求、正常と変異の研究からもたらされる「種」の研究、教育制度改革、臨床活動と裏活動としての価値ある死体集め等々。観察して、推論して、実験する。ジョン・ハンターの大原則はひとつですが、そのために彼が必要だと思ったことの巾の広さ。

ほか、この時代、どうしてもキリスト教義の“縛り”は避けて通れません。逆踏み絵の状態であり、世間一般の「常識」から外れることを言い出すと社会的に抹殺されるだけでなく、命の危険もあった頃です。そのなかで密かに重要知見を積み重ねていたジョン・ハンター。

彼の物語を読んでいると、自分のなかに一本大事な筋を持てているのか?、同調圧力に屈して目を背けてはいないか? 等の感覚が芽生えます。自らのこれまで、そして、これからもを考えさせてくれる一冊です(^-^)/

Posted by ブクログ

先日読んだ「こわいもの知らずの病理学講義」で紹介されてたので読んでみたところ、とんでもなく面白い。

そもそもこんな人がいたのかと驚いた。奇人ではあるが、今の視点から科学的立場としては全く当たり前のことを行っているのだが、当時の常識からは外れていたのだろう。死体の調達や強引な標本採取は現代でも受け入れられないが。

Posted by ブクログ

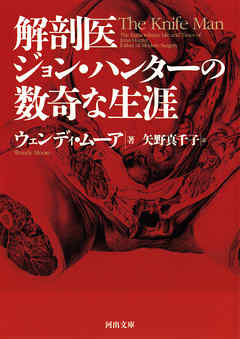

【奇人,危人,偉人】実験的な手法を用いて外科を科学の分野に押し上げた男,ジョン・ハンターの生涯を描いた作品。奇人でもあり偉人でもあった近代人の物語です。著者は,本書を通してジョン・ハンターの功績を正しく評価することに成功したともされるムーア・ウェンディ。訳者は,翻訳を通してジョン・ハンターと彼が過ごしたロンドンに更に惹かれたと語る矢野真千子。原題は,『The Knife Man: The Extraordinary Life and Times of John Hunter, Father of Modern Surgery』。

わずか数百年前の外科手術が現在では考えられないものであったことに驚かされるとともに,ピカレスク的な面白さも味わえる良作。ジョン・ハンターの成し遂げた偉業も興味深いですが,それ以上にこの奇人その人にこそ興味を覚えること間違いなしです。

〜ハンターは生涯をかけて,外科を「科学」にした。〜

読みやすい翻訳も素晴らしい☆5つ

Posted by ブクログ

生まれる時代を間違えた感がすごいジョン・ハンター

でもこの時代に生まれて、その後ハンター流を教え込まれた弟子たちがあちこちで活躍してくれたからこそ今の医学がある。すごい人がいたものだ。

ハンターがチェルデンに出会わず、柔軟な考えを教えられていなければどう変わっていたんだろう

それにもしハンターにもっと書く能力があったらもっと早くに名前が広まっていたのかな?

ヤン・ファン・リムダイクの絵もすごい。

彼はどうなってしまったんだろう・・

Posted by ブクログ

貧乏人からは金を取らず、金持ちからはふんだくる。類希なる手術の腕を持つ男でありながらうさん臭さもある、こう書くとまるでブラックジャックだが、愛嬌があり弟子には慕われ、しかし怒りっぽいとかなり人間臭い人でもある。

1748年二十歳のジョン・ハンターは2ヶ月ほど大工仕事をし手先が器用ですぐに玄人並みの腕を身につけたが仕事場がつぶれたのをきっかけに既に医者として成功している10才年上の兄ウィリアムを頼りロンドンに出てくることにした。ちょうどウィリアムも開設したばかりの解剖教室が好評で信頼できる助手を必要としていた。初めてメスを握ったジョンだったが兄の指示に従い死体の解剖を兄が期待する以上の水準で発揮した。

とは言え助手としてのハンターの主な仕事は解剖実習で使うための死体集めだった。解剖教室では人体の標本を見て学習するだけではなく実際の解剖があってこそ生徒が集まる。ウィリアムがライバル視していたのは故郷スコットランドのエジンバラ大学でウィリアムの師であったモンロー教授の元にはヨーロッパ中から学生が集まっていた。しかしエジンバラのような田舎ではそうそう死体は集まらない。しかしロンドンでは闇ルートを使えば集めることができ、ウィリアムの教室の評判が高まるにつれ必要な死体も増えていく。ウィリアムは上流階級のつきあいに忙しく、その点でがさつで、口が悪く質素な身なりのジョンはロンドン暗黒街になじみやすいように思えた。当時はまだ医学のための献体と言う考えは無く検死もほとんど行われていない。死体集めで真っ先に考えるのは絞首刑の公開処刑の場で完全に見物としてお祭り騒ぎになっていた。そして刑が執行されるやいなや外科医とその仲間や受刑者の関係者が集まりまだ息がある受刑者の足を引っ張り死体争奪戦が始まる。そこまで含めて見物になってるというまあ無茶苦茶な世界だ。後の話でも時々出てくるのだが呼吸は止まっても解剖しようとしたら生き返ったケースもあるという。ジョンがこの仕事を始めた頃から死体泥棒は大きな産業になっていった。

当時のジョンの生活は明るくなるとともに解剖実習と講義の下準備をし、標本を作り、夕方から2時間ウィリアムの講義に参加する。ウィリアムの講義は素晴らしく1777年にはアダム・スミスとローマ帝国衰亡史のエドワード・ギボンも参加している。そして夜は墓場漁りをするか荷受け場で死体を待つ。半年後には解剖に関しては既にウィリアムが教えることはなくなっていた。当時ジョンが作製した標本は今でも残っている。夏は死体解剖の季節ではない。暖かくなったころにウィリアムはジョンをチェルシー王立病院の外科医チェゼルデンに弟子入りさせた。当時外科医になる正式なルートは14〜5で外科医に多額の謝礼をつんで奉公し7年ほど修行をしてからやっと解剖学の勉強に取りかかる。あるいは軍医を多く必要とした軍に入り何の経験も無く兵士や船員相手に好き放題やった後復員後は一般人を相手にする。当時の外科医組合の試験は解剖学や外科手術の経験は問われず、奉公期間の終了とラテン語知識の口頭試験だけで資格が取れ、復員後なら奉公していなくてもこの試験が受けられた。

だいたい当時の外科医はまだまともな医者とは認められていない。医者はすなわち内科医であり、外科医の主な仕事である瀉血は床屋がやっていた。今も床屋の前でくるくる回る赤青白のサインポールは一説によると動脈、静脈、包帯を表す床屋外科医の名残だそうだ。近代的な外科の多くはジョンの実績が元になっている。ジョンが師事したチェゼルデンは優秀な外科医でその仕事に対する取り組み方は以後のジョンに大きく影響を与えている。他の外科医は昔のやり方を守ることそして新たな挑戦を戒めるのに対し、チェゼルデンは何より観察と実験を重んじ、成功する見込みのない手術を避け、解剖を熱心に勉強した。ジョンはさらに読み書きが不得意なこともあり書物から得られる過去の知見にはとらわれることが無く自分の頭で考えることを重視している。後にジョンが解剖学を教えた際にはノートを取ることすら禁じているし、自分が語った過去の講義の内容すら古くなった知識と切り捨てている。

ジョンはメスの技術を除けば天才肌という感じではない。ただひたすら観察を続けそこから合理的に得られる結論を導きだしているのだが、今なら当たり前のようなことでも当時は画期的なことが多かった。発生学の研究では鶏やヤギの胚を時間をかけて解剖して観察し、当時信じられていた最初から卵の中にある小さな胎児が成長する前成説が誤りであることを示した。細菌がまだ発見されていなかった当時は外傷が原因の感染症が大きな死因であり手術そのものが命に関わる者だった。当時の軍隊で撃たれた兵士は傷口を大きく開いて玉を取り出していたがジョンは観察の結果何もせず自然治癒に任せた方がいいという結果に到達し実証した。傷口の消毒が発見されるのはまだ100年ほど先のことだ。患者群を二つに分け二種類の治療を比較する対象試験を既に取り入れている。人体実験には自分の体も使っている。淋病患者の膿みを自分の性器になすり付けて感染させたのだ。後に書いた性病全書はその後数十年性病治療の基本となった。

ジョンの幅広い研究分野には以下の様なものもある。

進化論 ダーウィンより前に進化論にたどり着いていた。猿、アフリカ人、ヨーロパ人の骨格標本を並べアダムとイブは黒人だったと述べた。魚とほ乳類はおろか植物や無生物まで含め形を比べたり分類学者のリンネとも交流していて動物間の交配ができるかどうかから祖先が同じかどうかを推論している。ダーウィンはビーグル号から戻った後化石をジョンが作った博物館に寄贈しその後も通いつめていた。

博物学 クック船長と交流し新大陸から新しい動物を取り寄せては解剖し新しい種かどうかを調べている。カンガルーやクジラを解剖しクジラはほ乳類だと示している。奇形や巨人症の死体も集めている。マンモスの化石を見て象とは別の種類だと判断した。ハンターが集めた様々な動物の剥製や骨格標本は現在ハンテリアン博物館として残っている。

獣医学 動物好きで自宅にヒョウも飼っていた。そして何でも解剖した(例えばカイコの脳なども)が生きた動物をむやみに解剖することには反対だった。ついでに魚に聴覚があることを主張したりもしている。

地質学 世界は神が6日間で作ったとは信じず波による数十万年にわたる浸食が地形を作ったとの論文を書いたが当時の聖書の教えでは天地創造から数千年しか経っていないことになっていたので教会の教えに反対する内容だった。

歯科治療 当時抜歯は床屋がやっていた。新大陸の発見の成果で砂糖の消費とともに虫歯が増えていた。ハンターは司会に助言し抜歯後の金や鉛の詰め物、歯石除去、歯磨きや歯肉炎の治療を提言している。

移植 鶏の睾丸を別の鶏の腹に埋め込み後で解剖して血管が新生していることを確認した。免疫の知識は当時はまだなかったが偶々同系交配だった様だ。他にも人間の歯を鶏のとさかに埋め込んだり、ロバの額に牛の角を移植したりも試している。

蘇生術 死体をすぐに氷温にしてあとで蘇生するかを試したがこれはうまく行かなかった。

帝王切開 当時は名前だけが残っていた帝王切開手術を行った。

ただ観察を続けただけでこれだけの結果にたどり着いたのだからすごい。その割に業績が知られていないのは義弟がハンターに腕を買われていないことをねたみハンターの論文を独り占めにし自分の者として発表して後に焼き捨ててしまったからというのもある。しかしハンターの優秀な弟子達は外科医と言う職業を尊敬される地位に引き上げ科学的な手法をイギリスとアメリカで拡げた。弟子のひとりには種痘を発見したエドワード・ジェンナーもいる。ハンターの生活の一部はドリトル先生のモデルとなり、裏では動物の死体を運び込む怪しい家はジキルとハイドの住む家のモデルになった。本書の原題はThe Knife Manしかしメスの腕よりも考え方の方が切れ味が鋭いようにも思える。

Posted by ブクログ

2世紀以上前の一個人の伝記が、よくぞここまで再現されているものだと思う。好奇心の塊だけに、その生涯はアンビリバボーな刺激でいっぱい。外科医としての業績はもちろんのこと、実験対象はあらゆる動植物に及び、次々登場する意外な標的に、ただ唖然とさせられる。ジェンナーとの交流とかも興味深いけど、有名税みたいな感じでつきまとう、周りの困ったちゃんについても、物語を盛り上げるという点では、それなりの役割を果たしている。ジキル・ハイドのモデルにもなったという博物館、一度行ってみたいです。

Posted by ブクログ

18世紀イギリスの外科医療に携わるジョン・ハンターは大工出身だと。夜な夜な墓泥棒から死体を手に入れ、解剖にいそしみ、さらには博物学の知識ももち、自宅に様々なコレクションを有しているというからドリトル先生のモデルだといわれ、その家はジキル博士とハイド氏もモデルになったといわれるのもなるほど納得。

医療が宗教と密接に結びついていた当時、宗教観を覆すような意見を発表し、医療を科学に押し上げたジョン・ハンターは相当な変わり者だったようだ。梅毒患者の膿をつけたメスで自分のペニスにキズをつけて経過観察した記録も残っているというから、推して知るべし(対象が本人かどうかは記述が無いそうだが、状況から推理してまあ本人だろうという見解だそうだ)。

それにしても麻酔もない時代の外科手術は、かなりおぞましかっただろう。

こんな数奇な人物の物語は、医療や進化論などにも精通していたと思われる手塚治虫によってマンガ化されたらどんなに面白いだろうか、思わず想像してしまう。

ジョン・ハンターのコレクションを見ることができる博物館:ハンテリアン博物館

その他関連施設:

ジョンソン博士の家

オールド・オペレーティングシアター博物館

クリンク博物館

Posted by ブクログ

労作であることがよくわかる。じっくり読まないと申し訳ない気になるくらい。

単に偉業をたたえるだけでなくて、ジョン・ハンターのエキセントリックさもきっちり伝えている所がいいよね。この人、相当な変人だなあ。

山形さんの解説も考えさせられる。なるほど。

Posted by ブクログ

いいよ、と言われつつもなんだかイロモノっぽくて読む気になれなかった、奇人近代医学の父の話。読みだしたらこれが私好みで、確かに変人で実際に身近にいたらドン引きだろうけれども、解剖はしなくても別のところでこういう奇人て割といるのじゃなかろうか。と、思ったらもう、この人柄にほれ込んでしまったと言っていい。「自分の頭で考えよ」、これは私の人生の指針でもあるので、とてつもなく身近に捉えてしまい、本当に、読み終わるのが悲しかったくらい。

Posted by ブクログ

読み始めは(今の眼で見れば)残酷なシーンの連続でぞっとしたが、読み進めるうち、ジョン・ハンターという人物に魅了される。

確かに死体を泥棒して解剖したり、動物を生きたまま解剖したり、貧しい子どもの歯をぬいて金持ちの歯茎に植え込んだりしていて、現代の倫理観からすれば許されないことだが、当時は仕方なかったわけだし、何よりジョン・ハンターは私利私欲のためにそれをしたのではない。

ジョン・ハンターは奇人・変人だが変態ではない。あまりに強い好奇心と探求心が彼を動かしたのだ。

こういう天才がいて、医学が進歩したのだから、殺された動物や、解剖された人間に感謝し、冥福を祈る。

それまでの瀉血や催吐といった何の根拠もないどころか体に害のある治療が、彼によって大きく変わったのだから。

それにしても、現代に彼のような天才が生まれても、学校の勉強についていけないのだから、学者や医者にはなれないわけだよね。

そういう人たちの才能を生かす道を社会が用意してやるべきだと思う。

あとは、麻酔と消毒のある時代に生まれてこれたことを、深く感謝。

私には、麻酔なしの手術は、無理。