感情タグBEST3

Posted by ブクログ

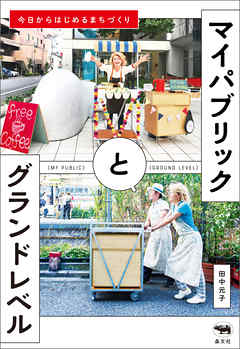

グランドレベルから、世界を変えたい。

こういう町に交流と賑わいを取り戻す仕事をしたい。

GDP的な、お金的なものでは無いけれど、

自分が幸せと思える活動を趣味としてやりたい。

仕事としてもやりたいけど。

モチベーション湧いてきた。

Posted by ブクログ

すごいおもしろい!

わたしもパーソナル屋台をやりたいな,と思いながら読みつつこれはなんか知ってると思ったのが,きむらとしろうじんじんさんの妄想屋台じゃないか!

なんだやったことあったじゃん。

そして箕面にちょっと変わった雰囲気のテラスハウスがあるなと思っていたところも田中さんが関わっていた。

都会だけでなく,地方でもやってみるとおもしろいだろうなと思った,マイパブリックとグランドレベル,

Posted by ブクログ

前半では、自分が所有する場所を公共的な場所として提供する。あるいは自分自身が公共の場で公共的な活動をする。このようなことをマイパブリックと称して、著者自身の活動や他の人の活動などをとても楽しそうに描きます。

後半では、ベンチもない殺風景な街を嘆き、建物の一階こそオープンにして道ゆく人と何らかのコミュニケーションを行い、更には街を行き交う人のコミュニケーションを誘発するグランドレベルこそが街を活性化させると提唱します。建物の一階の人はそこが事務所であれカフェであれマイパブリックを持って貰えると楽しい街になりそうですが、70年前に制定された食品衛生法が足かせになることもあるようです。

そういえば、今回のコロナ禍で密を避ける意味で道路のテラス席利用が緩和されたと聞いたけど、新設されたテラス席を見ないのはなぜだろう?

Posted by ブクログ

《撮り溜めた何万枚もの写真を並べてみると、グランドレベルに共通する、3つの特徴が浮かび上がってくる。ひとつ目は、風景として美しいということだ。(…)ふたつ目は、ずっといたくなる感覚に包まれるということだ。(…)

3つ目は、多様なひとの存在が許されている空気感で満ちているということ。つまり、多様なひとの多様なふるまいが、ぱっと目の前を見ただけで、さまざまに広がっている。多様性がまちの風景になっている状態は、その社会が見えないところでも許容性が高くないと生まれないものであり、そのよろこびは誰でも直感的に感じられるものだと思う。》

《「パブリック」とは、知らない第三者と接触する可能性があり、多様な人々の多様なふるまいの中に自分の居場所、居心地が感じられること、そして自分も他人も、互いの多様性を許容し合っている状況。》

《「社会」や「まち」を指し示す共通言語的な場所。それは、ヒューマンスケールのアイレベル。地面に自分が立ってみて、自然に視界に入ってくる風景のことだ。》

《趣味とは、(…)そして、無為であるということ。確かにわたしの場合、誰かにふるまってはいるが、それをふるまう相手のためでもなければ、その相手に好意的に思われようなどと作為的にしているわけでもない。もっともっと、動機はシンプルなのだ。》

《たった3800円で、街に出る口実ができた。》

《そしてわたしたちはうっすら、そのからくりを見破っている。もちろん、からくりをわかっていながら、あえて能動機会の殻を被った受動機会を甘受する、ということも、それなりに楽しい。だけど、年齢層が下がるにつれて、それすら楽しめなくなった世代が出てきている。(…)でももう、限界だと思う。わたしたちは、モノに飽きているのではないか。受動機会に飽きているからだ。》

《酒、コーヒー、バーカウンターに屋台。どれも実は、目的ではなく手段にすぎない。コミュニケーションというエキサイティングな行為のための、きっかけにすぎない。》

《そもそも、昔からグランドレベルが描かれるということは、考えてみれば当然かも知れない。われわれ人類は、そもそもグランドレベルに誕生したのだから。グランドレベルには本来、すべてのひとの、すべての生活があったのだ。》

《日本でも、たとえば日本の安土桃山時代に「楽市・楽座」というものがあった。(…)これが描かれた絵画を見てみると、実に豊かなグランドレベルが展開している。どうしても自由貿易という政策そのものに目が行きがちになるが、信長や秀吉たちは、この経済政策そのものが「まち」の風景として、いきいきと活気のあるグランドレベルづくりにつながることもまた、想定していたのではないかと考える。》

《実は、この「まちづくり」という言葉は、とても近代的なものだ。その背景には、「都市計画」という言葉が、1919年の旧都市計画法の交付時に生まれたことがある。》

《しかし、世界の公園を見ていくと、市民に愛され、使い倒されている公園は、そのような非日常のイベントごとがあるから賑わっているのではない。そこにあるのがまさに「つながりしろ」なのだ。》

《「質のよい器」とは、言い換えれば、補助線が引かれたキャンバスのことである。能動的に、自由に、と繰り返し言っても、なんだか抽象的で、つかみどころがないように思われるだろう。わたしは、あるベンチャー企業のCEOと話しているとき、そこがとてもクリアに理解できた。彼はあるとき、こうぼやいたのだ。「社員に、自由にやっていいから、と真っ白なキャンバスを与えてみても、戸惑われることが多くてね。」(…)真っ白なキャンバスがいざ与えられたところで、その自由を喜んで楽しめるひとなんて、実は、そんなにいないのかも知れない。CEOは続けた。「うっすらと下絵を描いてあげたり、補助線を引いたりしないと」。

(…)

こうした設計がなされた「質のよい器」の状況をもった場であって欲しいのは、まちを司る行政だけではない。企業や学校など、ひとのいきいきとした能動性を喚起したいと考える組織はすべて、コンテンツを用意し、必死で詰め込むことを一旦やめて、自分たちなりの「質のよい空の器」であるにはどうしたはよいか、考えるべきだと思う。前述したとおり、現代に生きるわたしたちはもう、受動的に生きながらえることには、飽き飽きしているからだ。しかし自分のまちが「質のよい器」といった状態ではないのなら、そうなることを待っていないで、まず自分でつくってみればいい。それがマイパブリックである。》

《建築や都市が大好きなわたしにとって、まちは最高の居場所です。でもそこに佇んでいると、自分が本当に好きなのは、建築物や都市といった分野単体ではなく、建築や都市を構成している、よりら細かい要素も目に見えない背景も含めたすべてであり、それらがいきいきと能動的に躍動している瞬間であることに、気付いたのでした。同時に、建築や都市が、経済よりも学問よりもまず、ひとのためにある、と感じられるときというのは、建築や都市とひとが、公共的な関係を築くことに成功しているときであることが、わかってきました。公共とは、施設でも制度でもなく、関係性なのだと。公共だのまちづくりだのというものは、最終的には「そうであって当たり前」になることが、ひとつの目標だと思います。》

《公共が「みんなのもの」ひとつしかないことが、そもそも問題だったのではないだろうか。「みんなのもの」と自称してしまうから、クレーマーの苦情ひとつに敏感になって、それまでの愛すべき豊かないとなみを次々ととりやめて、個性もなにもない、つまらないものに落ち着く方向になってしまったのではないだろうか。》

《個人がつくる私的公共=マイパブリックは、「みんなのもの」という責を負わない。作り手本人がよかれと思うものを、やれる範囲でやる。それをフィーリングの合うひとが使う。そうでないひとは別のマイパブリックを使ったり、あるいは自分でつくったりする。そんな在り方だって、あるのではないだろうか。それしかないし、それでいいのではないだろうか。》

Posted by ブクログ

今年読んだ本で一番心が揺さぶられました。私も街へ出て、振る舞いたい。マイパブリックしてみたい。と思います。

先日、セミナーで、元子さんの話を聞いて時は、何故タダで、お酒やコーヒーをふるまうのかピンとこなかったのですが、この本を読んでわかりました。

Posted by ブクログ

かつて読んだ『建物のあいだのアクティビティ』を思い出した。日本のまちに足りない視点と豊富な事例が明確に書かれていると思う。この本では手始めにグランドレベルを強調していたがぼくが将来住まう住宅では立体的に公共を提供したい。

Posted by ブクログ

小さな公共(マイパブリック)を地平レベル(グランドレベル)で展開してを街を活性化させようよ!っていう提案、すごく響くし、すごく納得した。

ハイパー児童館ぷれいすも、誰にも開かれた形(パブリック)を1階(グランドレベル)で展開できなきゃダメだとずっと思ってた。

ひとまず、著者の田中元子さんが開いている喫茶ランドリーにお邪魔しようと思う。

Posted by ブクログ

DIY的なひととひとのつながりの場がポップアップで生まれ、複数重なっていく形を提起している。

そのステージとして地上レベルの重要性に着目。

主観的・情緒的なトーンで極端な話も少なからずあるが、上記の視点には共感。

すべての人のためのパブリックというのは非常に形にするのが難しい。

リスクとなる面や何が触媒・方向付けとなるのかは、もっと掘り下げられるか。

官主導民主導に関わらず、消費型の空間・体験からの脱皮という点も共感。

Posted by ブクログ

事務所に個人バーを作り友人らにお酒を振る舞い始めたことをきっかけに、街中へ小さな移動式屋台で繰り出してコーヒーを振る舞い始める。

この「振る舞う」という感覚が素敵。

なにか特別なことじゃなくても、自分が出来ることや興味のあることでいい。「共有」や「提供」ではない。あくまでみんなに気前よく振る舞う。おいしくカレーが出来たから誰かに食べてもらいたくて隣の人の部屋のベルを鳴らす感じだろう。

役に立つかどうか、収益を挙げられるかどうかではなく、何を他者に振る舞いたいのかというパーソナルな感覚。わくわくする感覚だと思う。

ベンチについての話題が多く取り扱われているが、東京にベンチが無い、それは人を迎え入れる姿勢なのかという点に同意。30年位前までは結構座る場所があったような気がするしゴミ箱もあちこちに置いてあったと思う。

東京だけではなくどこにもベンチは無いと思う。街の中に人を立ち止まらせたくないような感じになっている。

マイパプリックとグランドレベルに共通するのは開かれているということだろう。

もし、街が開かれていないなら、あなた自身が開かれた存在になれるし、開かれた場所を作り出すきっかけにもなれる。

暖かくも激励されているような本。

Posted by ブクログ

パーソナル屋台、町にベンチを、遊休地を施設公園に。

読んでみると自分が普段からやっている、店を町に開くだとか、店内の一部を無料解放などと同じようなことが書かれていて嬉しくなる。

ちょっとしたことで町が楽しくなる。町が元気になる。

Posted by ブクログ

ひとは街に自分を開き、街は受け入れる力を持っていて、それが可視化されるのが一階だ、一階を見ればその街の幸福度が分かる、という話だと思った。すぐにでもベンチを置きたくなります。

Posted by ブクログ

「タダでいいじゃない」

好きなことをやるんだもん、なんでもかんでも無理にお金に換算しなくていいんじゃない?

振る舞いの楽しさに目覚めたら著者の言葉や姿勢に、すごく気持ちが軽くなった。

時間もスキルも人間関係も、"マネタイズ"しなくちゃと焦ってた。「できないんじゃなくて、しないのよ」と言えればかっこいいけれど、わたしはそうじゃない。できないのに「しないといけない」と思ってた、そして追い詰められていた。

好きなことが好きじゃなくなるところだった。自分がやりたいのに「採算がとれない問題」に悩んでた。お金にならなくてもいいじゃない、好きなことがとことんできるよう働けばいいじゃない!

大人になった今だからこそ「好き」に向き合い肯定できる、わくわくできる。

まちづくりに興味がなくても、都市の中で暮らす全てのひとにお勧めしたい一冊です!

Posted by ブクログ

ルチャリブロさんの対談でお相手のライターさんが喫茶ランドリーに触れていたので検索して引っかかった本

喫茶ランドリーを経営している株式会社グランドレベルの社長さんの本

コミュニティのためというよりも自分がやりたくて好きな屋台をというのがよい

自分も何か近所に開かないといけない切迫感があり、少し違うが共感できる

ルチャリブロの話を聞いたあとだからか

しょぼい喫茶店の本もなんとなく影響を受けてる気がする

グランドレベルもなるほどと思う

自分の家の前の塀を壊してベンチを置きたい

Posted by ブクログ

公共を自分でお金を出して、コーヒーをふるまって作り出した筆者。それにより得られるものがある。

ベンチを置くことで人が集う。日本にはベンチが少ない。

一階部分の活用が大切で、一階部分はオープンにしておく必要がある。

Posted by ブクログ

マイパブリックとグランドレベル。どちらも素敵な考え方だと思った。振る舞うこと。損得勘定なしで自分が気持ちいいからすること。なにかモノを振る舞うわけではないけれど、普段の生活の中で、なるべく気持ちよく思ってもらえるように行動することを心がけようと、この本を読んで、決めた。

今まであまり考えなかった街のこと、1階に面してる場所のこと、気にするようになった。自分の住んでる場所のグランドレベルはどうなのかなあって。わたしの小さな家も、街の景色がよくなるお手伝いがしたいから、何かできないかな。

新しい考え方に出会えたから、この本を読んで、手に取って、ほんとによかった。

Posted by ブクログ

2022.01.29 グランドレベルというコンセプトがとてもわかりやすく、しかもシンプルで実効性がある。日本の街づくりに関して深く考えさせられる。

著者の行動力には感服する。

小さな行動力

まちづくりというと何か行政や専門家との調整の積み重ねが必要で、小さいことをやるにしろ時間がかかるイメージがある。

しかし筆者は、自分ができる範囲でまず行動し、その周りに人が集まってくる。施設を作ったわけではないが、街中でコーヒーをふるまったことで人の賑わいを作り出した。結果的にはこれも立派なまちづくりだ。それに自分がやりたいことをやっているだけなので、見返りも求めないしストレスもない。

この人のように、個人がやりたいことを街中のあちこちでやり始めたら、外に出るのが楽しい街になりそうだと思った。