感情タグBEST3

Posted by ブクログ

戦争で親を失くした子供たちは多かったと

小さいころ、親からきいていた。

アニメ映画「火垂るの墓」でみすてられた兄妹が力尽きていく姿は印象に深い。

しかし、日本の歴史の教科書は、終戦の後、すぐに復興、高度経済成長へと、輝かしい軌跡だけを描いている。

焼け野原と高層ビルの間には、真実何があったのだろう。

お国のためと、親を戦争にとられ、無差別に降る焼夷弾に家と家族を焼かれ、生き残った子どもたち。復興に最も必要なはずの、次世代をつくる国民を、なぜ国はきちんと庇護しなかったのか。

私利私欲、無計画に戦争をはじめ、兵の犠牲も軽んじ、戦局を見誤り、退き際をも間違え、そして戦後までも無策だったのか。

まるで栄華しかなかったように記録された戦後を、何不自由なく生きている自分が恥ずかしい。マスコミが検閲なしに報じることができるようになり、情報は自由になった今だが、こうしている間にも、ほんとうに重要なことは隠され動いているのだろう。国というものをわずか何人かの人間が動かしているのであれば、人間の本質などそうそう変わらない。全部をあずけて、毎日平和なあしたがくるとぼんやりしていてはいけないのではないか、と思った。

Posted by ブクログ

涙無しでは見れない日本の歴史。

戦争中の話はよく勉強したり映画になっていたりするけど、戦後にもかなり過酷な生活を強いられ、見捨てられた子どもたちが沢山いたんだと思うと今の平和な世界が信じられない。

日本人として、今この地に生きている人達には目を通してもらいたい作品でした。

Posted by ブクログ

東京大空襲によるどれだけの人の人生が変わったか、この本を読むまで考えたことがなかった。

学校の授業でも映画でも原爆に焦点を当てることが多い中、浮浪児の話はあまり知られていないのではないだろうか。

これを感じさせないぐらい、東京の発展と当時の人のがむしゃらさはすごかった、ということを物語っていると感じた。

当時を知る関係者に取材を重ね、リアルで詳細。大変読み応えがあった。

Posted by ブクログ

戦後の浮浪児の証言からその実態がまとめてあり、とても勉強になった。

今の季節はテレビでも戦争のドキュメンタリーやドラマを毎年やっているが、大半は軍の話だったりしている気がする。

戦争によって失ったもの、すべてを失ってもなお生かされている現実を受け入れざるを得ずがむしやらに生きてきた人がいること。

これから上野に行くたびにこの本で読んだことをきっと思い出すと思う。

匿名

戦後何十年と経ち、風化どころか有耶無耶にされそうな浮浪児のことや戦後の日本の有様を、これだけの資料や証言を地道に集めたのは凄い。浮浪児だけでなくパンパン、アメ横、テキ屋、ヤクザ、朝鮮人(←差別的な意味ではなく)等々の歴史を知ることができる大変貴重な一冊だと思う。

Posted by ブクログ

戦後の福祉を研究する人間として読んでて良かった本です。浮浪児、パンパンと呼ばれた売春婦、障害児。すべてが戦後にうごめいていて、それらは助け合っていたこと。いずれも戦後の回復過程で、差別されクリアランスすべき対象も捉えられたこと。それらを有機的に理解するために必読だと思います。

Posted by ブクログ

太平洋戦争の戦災孤児。

空襲などで焼け野原になり、家族を失った孤児たち。

インタビューを通じて、その当時のことを洗い出したルポ。

上野「ノガミ」に集まってくる孤児たち。

寒さをしのぐため駅の地下道に集まり寝る場所もないなか過ごす。トイレに立ったら自分の場所はなくなる。

上野の繁栄は、闇市。

テキヤ、ヤクザ、愚連隊の暗躍。生活のためのパンパン。

彼ら、彼女らは、戦災孤児にやさしい。

孤児たちを手なづけたスリの親分は、金持ち。

戦中よりも戦後がより厳しさを増す。

戦場から兵士が戻ってきて人口は増えるのに、農作物などの生産は減っており、輸入も滞るなか、物資不足が発生。戦中に助けてくれた人々にも余裕がなくなっていく。

そんな過酷な中、子どもだけで生きていくことの悲惨さ。

戦争は戦場だけではなく、生活する弱者も徹底的に苦しめる。

孤児院に保護されても、そこでは食糧不足している中、朝から晩までの労働をさせられる過酷な環境が多かったという。

皆、施設に入らないように抜け出て、路上生活に戻る。

今現在の概念から想像できる範囲を大きく超える状況。

筆者がインタビューで掘り起こしたところに大きな価値を感じる。

後半は、女手一つで運営した「愛児の家」を中心にインタビューされる。

資金もない中、孤児たちのために奔走するママさん(石綿さたよ)。

その信念に感服。

子供たちがいまだに施設を運営している。

元孤児のその後も多種多様。

成功した者、アメリカに行ったもの、行方知らずのもの。

元浮浪児へのインタビューの以下のフレーズが印象に残った。

_________________

「あの時代に上野で生きた子どもはみんな、生きることへのがむしゃらさを持っとったわ。俺みたいな浮浪児は弱かったから、そうやって生きていくしかなかった。それが良いことにもなれば、悪いことにもなるけど、学もなければ、体力もない俺たちにはそれしか生きる術がなかった」

上羽の言う「がむしゃらさ」には様々な意味があるにちがいない。

「若い人は、がむしゃらっていうのは格好悪いと思っとるのかもしれんね。でも、本当はそうじゃない。人が生きるっていうのはしんどいことなんやわ。しんどいことの連続。次から次にに大変なことばっかりやってくる。やで、人間はがむしゃらになんなきゃ、それを超えていくことができんの。その時に必要なのは、仲間への信頼や、へこたれない心なの。それが大切なんやわ」

私は話を聞きながら、これまで元浮浪児たちから聞いた話を思い出していた。上野の町で、子どもたちは生きるためにあらゆることをしなければならなかった。仲間との助け合い、窃盗やスリといった犯罪、施設の大人たちへの抵抗、パンパンへの愛情……そこには良いことも悪いこともすべてひっくるめた、地べたを這いつくばるようなむき出しの人生があった。

__________________

Posted by ブクログ

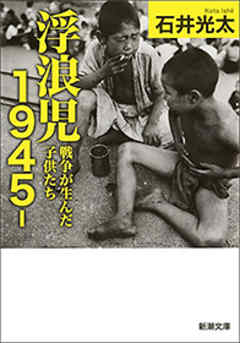

年端もいかぬ小学生、恐らく10歳にもならない子が煙草を吸っている。

そんな衝撃的な表紙とタイトルに惹かれ、購入。一気に読みました。

私も、1970年代生まれの筆者と同世代。戦後世代です。生まれた時から戦争の雰囲気は周囲にありませんでした。学校や親から、戦争はよくないとか、食料の大切さをアフリカの難民等を引き合いに出して諭されてもピンときませんでした。頭では理解しますが実感・共感できない。

今、親となり子供を育てるにあたり、平和の有難みや食べ物の大切さを、空疎ではない言葉で語ろうとした時、このような本を読ませたら実にリアリティをもって子供に伝わるのではないかと思いました。それくらいビビッドに当時の浮浪児たちの厳しい境遇が描かれています。

そこには犯罪があり、売春があり、強盗があり、飢餓があり、死が満ち溢れていました。米軍がいて、テキヤがいて、ヤクザがいて、在日外国人グループがいました。今の尺度や道徳観でいう”良くないこと”にも手を染めなければ生きていけない状況がそこにはありました。ただ、それを批判することは簡単ではありません。彼らも生きるためにそうしていたからです。そうしなければ死ぬのです。

当書は、戦後混乱期にあった日本で、東京は上野を根城にしていた浮浪児たちの体験を聞き込み、これを淡々と記録に残しています。特段の道徳的教訓を引き出すわけでもなく、戦争を大表に批判するわけでもありません。当時浮浪児として蔑まれた子供たち、そして成長し老いた彼らの現在の心境、彼らを支え囲んだ人々のインタビューです。

そうした様子が淡々と映し出されれば映し出されるほど、彼らの境遇の厳しさを感じずにはいられませんでした。同じ日本人として彼らに共感し憐憫の情を持たざるを得ませんでした。他方でこうした悲惨な境遇は今も世界のどこまでいまだに起きており、援助の手が差し伸べられるのを待っている子供たちがいるはずだと思います。

人は必ず死にます。それでも、親を突然失う悲しさ、子を一瞬にして失う悲惨さ、こうした悲しみは容易に想像がつきます。こうした悲しみが少しでもこの世から消えてなくなることを祈ってやみません。

Posted by ブクログ

この時の孤児がシワの刻まれたお爺さんお婆さんになっているのかと思うと不思議でならない。

戦争の実態を知れば知るほど自分はわがままで甘い人間だなとつくづく思い知らされた。毎日を生き続けるってこんなにもしんどいものなのかと当たり前のことを思い知らされた。与えられた命震わせながらがむしゃらに生きなきゃな。

Posted by ブクログ

「浮浪児たちの人生から生きることの意味を考えることは今の私たちに必要なはず」。著者の問いかけにうれしそうに微笑む元浮浪児の男性。

戦争を経由し様々な理由で親と別れて上野に集まった子供たち。なんとか食いつなぐ道を見つけ、たくましく路上で生き残っていく者たち。

そんな子供たちを引き取り、育てあげていく「愛児の家」の石綿きたよさん。1人、2人の子育てに四苦八苦している現代から考える時。子供好きで世話好きなキャラクターに思いが巡らされる。

その娘さんや「愛児の家」の卒業性へのインタビュー。昔を思い返す時の感慨はいかばかりか。

Posted by ブクログ

浮浪児1945‐: 戦争が生んだ子供たち。石井光太先生の著書。戦争によって一番苦しむのはいつの時代だって弱者である女性や子供たち。読んでいて涙が止まらなくなる内容でした。このような悲惨な経験を余儀なくされた浮浪児を生み出す戦争は絶対に繰り返してはいけません。

Posted by ブクログ

浮浪児って言葉はウチの親が使ってた。彼らのせいではないんだよなー。国は何でケアしなかったんだろ。施設が我が家と言っていた卒園生がいたことに安堵。子供は国の宝です。ベタだけどマジ。

Posted by ブクログ

名もなく懸命に生きる人々の話。

「辛いこともあったけど、楽しいこともたくさんあった。今の若い人たちは食べものにも住むところにも困らないから、分からないだろうね」の言葉が衝撃。

世の中が豊かになって、たいていの人間は頑張らなくても死ななくなった。食べものも住むところにも困っていたときは働くことが生きることに直結していたけど、今は生きていることには困らない分、働くことの意味を感じにくくなってるんだろう。

でも「昔は大変だったんですねェ」で終わらせてはならない!

この作者さんのいうとおり、今の世の中だって簡単に死なない分複雑な悩みは尽きないんだ。

状況が違ったって、人間って部分は同じなんだから学べるところは多いはず。

まずは、ごっちゃ煮のなかに使用済みコンドームが入ってても「むしろ栄養になるよ」って言っちゃう屋台のおっちゃんの大らかさと、毛布一枚を商売道具に空襲でできた穴ボコを横穴ホテルと称して商売をする売春婦のしたたかさを見習おう。

Posted by ブクログ

戦後70年経ち、当時を経験した人の肉声が貴重なものとなってきた。「がむしゃら」に生きた子供たちがいた事実と温かく救いの手を差し伸べた人たちがいた事は知るべきだろう。表紙のタバコを吸う子どもと、終章の施設「愛児の家」で揚げパンを食べてる子供たちを写真で見ると胸を打つ。戦争で家族を失った子供たちが寝所とした上野の地下道はまだそのまま残っているらしい。2018.12.6

Posted by ブクログ

石井光太氏の書かれるノンフィクションは紛いも無い。

常に取材する人の側に寄り添うような

一切の感情を交えない簡潔な文章が好きだ。

第二次大戦が落とした様々な影をメディアが扱い

語り継がれていく中で、何も無かったかのように

葬り去られるのが、戦後の『浮浪児』について。

空襲によって、家を無くし、家族を無くし

1人で生きていくこととなった浮浪児たち。

わずか5歳から12歳ぐらいまでの子どもたち。

養護施設『愛児の家』の裕さんが語られた

戦後、浮浪児となり施設に入った子どもと

現在、施設に入っている子どもの強さの違い。

がむしゃらという尊い言葉。生き方。

Posted by ブクログ

戦後、多くの孤児はどうやって生き延びたんだろう、という疑問から読み始めた。

調査対象が上野周辺で東京の限定された地域であることから、わたしの疑問はすべては解決しなかったけれど、東京で子供たちがどうしぶとく生きていたのか、なぜ孤児院から脱走する子が多かったかなど、深く理解できた。

せっかく生き延びて親と再会しても、すでに1度自立(というのが的確かわからないけれど)してしまった子供は、他人になってしまった親と一緒にもう住めないというのが印象深かった。

石井さんの文章は読みやすいので、ほかの作品も読んでみたい。

Posted by ブクログ

石井光太の本は毎度のことながらぐいぐいと読ませる。それもそのはずな、ある意味のあざとさを感じさせるんだけど、取り上げる題材とか紹介されているエピソードとかが私の興味とわりと合うみたい。この浮浪児もしかり。

この本の題材「浮浪児」は戦後すぐからの上野(野上(のがみ)と俗称していたのだとか)あたりを根城にしていた子どもたちが中心。東京大空襲とかの戦災孤児のことかと思いきや変遷があって、当初はそういった子どもたちが多くを占めていたのが、だんだんと地方からの家出少年とかが増えていったのだとか。そこにヤミ市ができたりそれが発展してアメ横になっていったり、そこで暗躍したテキ屋やヤクザ、愚連隊とか、まあ生命力あふれる世界が描かれる。そこにはよこしまな考えが混じりつつも、日陰者どうしの助け合いや大人が子どもの面倒をみるといった世界があったよう。最たるものは「愛児の家」を立ち上げた石綿さたよとか、公以外にも私財を投げうって支援をした人がいたってこと。人々が情や責任感をもっていた時代だったのだろう。むしろ現代のほうがよほど気の毒な子どもたちがいるんじゃないかと思ったり。

著者はかつての浮浪児たちにインタビューもしている。皆さん、老人というべき年齢なんだけど、紹介されている人たちの限りでは、平凡な幸せを得た人が少ない感じがした。