感情タグBEST3

Posted by ブクログ

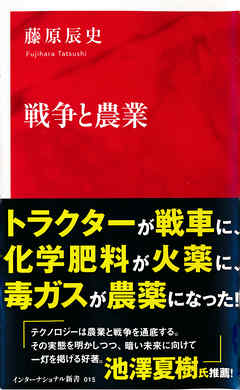

ボッシュ・ハーバー法によって空気からアンモニアを作成し化学肥料が進展し、それが毒ガスに転用された。トラクターのキャタピラーは、塹壕への攻撃に転用された。

自分にはなかった視点で刺激的だった。

Posted by ブクログ

民主主義について考えさせられました。

国が「民」を選ぶ -個人が選んでいるように思うけれど、社会が学校が国が個人、民を選んでいる

黒田喜夫『死にいたる飢餓』

農本主義 -農の営みは国の基礎であるというイデオロギー

誰もが食べられるという当たり前を基盤とする世界はいまだ実現していない

Posted by ブクログ

食と農業と技術、これからの事について。

害虫の誕生と併せて読みたい本。

薬剤の歴史は戦争と深い繋がりがありますが、現業と過去の趣味が今交わるのが不思議なもんを感じます。

しかし藤原彰『餓死した英霊たち』は色んな参考文献に名前がでますなぁ

Posted by ブクログ

戦争と農業は切っても切り離せない。

トラクターが戦車に、化学肥料が火薬に、毒ガスが農薬に転用される経緯は非常に興味深かった。

また、戦時中の「食糧」というものの立ち位置も重要なものであるが故に、兵糧攻めができた。

兵糧攻めというものを詳しく学べたのは非常に大きかった。

食糧を管理下に置きたがる権力者の生々しさも学べた。

なぜそんな酷いことができるのか。読むのが辛い部分もあった。

非人道的であるが、それをおかしいと思えなかったのは、結局は民主主義の欠点でもある。

大衆の意見が正義とされる。

今自分が何不自由なく食事にありつけるありがたさを痛感する一冊でした。

Posted by ブクログ

本当は著者のトラクターの世界史を読みたかったのだが、なかったのでこちらへ。

(おそらく重なる部分が多いと思われ)

いつも思うのだが、技術の進歩をた無意識的に受け入れているマジョリティがいる日本、つくり手の側に立つ人とが随分と減ってきている日本の実態こそが問題じゃなかろうか。より便利に、速く、手軽にを求めているのはそういった消費者だ。僕もそうだけどね。

述べていることに納得する部分も多かったけど、最後のまとめについては悶々としたものが残っている。

サピエンスのほうが読んでいて人間と技術の進歩についての考察が(比較すること自体があれだが)よっぽどぐっと来た。