感情タグBEST3

Posted by ブクログ

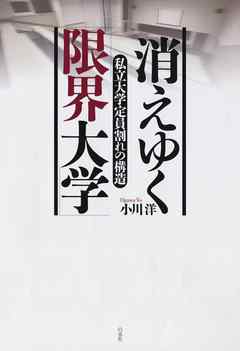

大学経営論としては秀逸、類書ない 吉見俊哉氏推薦

歴史とデータの裏付け 論理の軸ぶれない

91年にピークが来る第二次ベビーブーム人口が巨大なインパクトをもたらした

行政は新設・定員増加・臨時増加で対応したが、

人口増加に加えて進学率アップのW効果で、

「混乱」を引き起こし

その後の反動減とバブル崩壊のマイナスW効果

社会環境「人口動態・進学率のダブルのボラティリティ」特にゴールデン・セブン

第二次ベビーブーム世代 1986-1992

志願者120万人 定員65万人 入学者80万人(2割増し) 不合格者40万人

これが5年間続いた 予備校の隆盛

短大事例定員300人入学400人学納金20億円の超過収入

92年18歳人口ピーク 97年全入状態

(1)4年制大学の門戸拡大

(2)女子大の定員拡大

(3)短大の就職状況悪化 バブル崩壊

⇒多くの短大は4年制大学経営へ進出(超過収入を原資)

Posted by ブクログ

学校教育、主として高校、大学教育についての研究者による私立大学論。学術的な分析研究がなされており、データが詳しく論拠が明確で説得力がある。記述が正確で、極めて興味深い内容であった。消えゆくであろう限界私立大学の実態の一面を理解できた。

「私立大学がすでに過剰になっているのは明らかで、99年から定員割れ大学が急増し、08年以降は2校に1校近くが定員割れとなっている。私立大学の最大の収入源は学生の納付金であるから、定員割れの進行は大学の存立を危うくする」p3

「私大経営の採算ラインは経験的に定員の8割とされている。すでに何年にもわたって充足率が80%を割っている大学も100校を超える。これらの大学は存続の限界に近づいていると言える」p3

「定員割れの渦中にある大学の多くは目先のことに追われ、受験生たちが消えていった理由を落ち着いて考え、何をなすべきか考える余裕もないようである。いったん定員割れした大学の多くは、年を追って状況が深刻になり追い込まれていく。私立大学について文科省は、基本的には市場競争によって弱い大学が淘汰されて需要が調整されればよいという姿勢のようだが、大きな社会的混乱は招きたくないとも考えているはずである」p4

「(大学ランキング2016年版)毎年のように全国で最大の受験生を集めている明治大学の場合、法学部では8199人の受験生を集め、合格者数2571人を出したが入学者は652人と、入学手続き率は25.4%にすぎない。同経営学部では入学手続き率は22.6%である。やはり10万人以上の受験生を集める近畿大学の場合、法学部の受験者数が7694人、合格者数1966人のうち入学者は348人と、17.7%にとどまっている。その他多くの学部でも一般受験者のうち入学手続きをするのは2割前後であり、辞退率は80%に及ぶ」p20

「弱小私大の多くは、一般入試に臨む自信のない学力中下位層の大学進学希望者を中心に、推薦入試でなるべく多くを確保しようとする」p26

「(大学ランキング2016年版)一般入試による入学者比率は、慶應義塾大学では法学部34.4%、経済学部と商学部は61.0%、早稲田大学では法学部56.9%、政治経済学部46.7%、商学部59.0%など、学部によっては定員の半数以上が一般入試前に埋まっている。関西の有力私大でも同様である。そのためもあって、上位大学の一般入試では数倍程度の入試倍率となる。一般入試の定員を絞れば絞るほど入試倍率が上がり、受験情報企業の出す「偏差値」が上昇し、大学の評価を高める結果になる」p27

「大学進学にはほとんど無縁の底辺校とトップの進学校、準進学校との間にある、進学希望者と就職希望者が混在する、性格の曖昧な普通高校は、教育関係者の間では「多様化校」と呼ばれる」p165

「多様化校ではしばしば逆転現象が起こる。第二のグループ(中学時代に遊び癖がつくなど、ほとんど学習せず保護者もあまり子供の学校生活に関心をもたない生徒(高校入学後の学習姿勢や素行に問題が多い傾向がある))の生徒が、卒業間際になって大学進学を希望することがある。子供の教育に無関心だった保護者も、大学は出ておいたほうがよいという話を聞き、学費を出すといえば、現在、弱小私大はほとんどの高校に推薦枠を提供しているから大学に進学できてしまう。これらの高校の生徒が大学に進むか就職するかは、保護者の意向と家庭の経済力次第なのである」p166

「経済成長は過去のものとなり、大学を出ても安定雇用は期待できなくなり、学歴信仰は大きく揺らいでいる」p181

「(1980年代のアメリカ)大学の淘汰は、青年人口の減少だけではなく、その他の要因、たとえばリーダーシップの欠如、経営陣の無計画性や放漫経営、政府の財政援助の削減、教授団のモラル低下、魅力のないカリキュラムと教育軽視、学生の不満拡大、地域社会や支援基盤との関係の悪化などが同時に生ずる時に、危機につながっていることがわかる」p181

「(川成洋)大学の理事の中には、大学の経営とか運営といった視点を微塵も持ち合わせず、まるで自分ですべてを決定しうる「零細企業の社長」か「町の商店王」気質丸出しの人物が多い。一口で言えば、金と権力には貪欲で、おおよそ「教育」とか「学問」などといった理知的な分野に馴染まない連中が、なぜか、ちゃっかり理事に納まっている」p206

Posted by ブクログ

サブタイトルが「私立大学定員割れの構造」だ。メディアでも私立大学の定員割れで経営が苦しい学校があるのを見聞きするのでさもありなん。どこかの学園のように「忖度」してくれる人がいると安心していられるがそんな都合の良い「お友達」はなかなかいないのが現実なので、他の手段で何とかするしかない。

大学の中には、学生の学力が相当低くて高校レベルのことを勉強しなおしたりという指摘もある。それのみならず、学生が授業中に私語をずっとしていて、教員の話をまともに聞かない、注意しても無視したり逆ギレしたりと大学と言うよりもが学級崩壊している中学、高校と言った方がよい場合もある。

それにしても、「限界大学」とは。思わず「限界集落」がふと浮かんだが、大学にもそんな危機的状況がやってきている。

Posted by ブクログ

短大から大学になったところの下のほうってどうなってるの、どうなるの、どうするのがわかる本。うーん、こりゃ大変だなあ。先生業の中でもこの辺は結構見えてないところなんじゃないだろうか。

2018.4再読。なんでかな。もう一度読みたくなった。

Posted by ブクログ

まあ業界人としては想定範囲内で新たな発見等は意外となかった。

著者は短大を四大化した大学に恨みでもあるのかな、何となく目の敵にしている感が端々に見受けられる。

確かにこれらが今の大学界(中位層以下)を酷くしたというのは私もそう思うが。

Posted by ブクログ

定員割れ私立大学は99年以降急増、08年以降は半分近い。18歳人口半減。学部・学科構成の見直しやキャンパス整備を怠った経営者の限界でもある。

今は大学多すぎ感がありますが、過去に、莫大な収入源だった時期があったのだと、時代の変遷を思い出しました。

Posted by ブクログ

<目次>

はじめに

第1章 試練に立たされる弱小私大

第2章 どのような大学が定員割れしているか

第3章 混乱の「ゴールデンセブン」とその後

第4章 短期大学とはなにか

第5章 短大以上・大学未満

第6章 新たな大学像

第7章 弱小私大と高校

第8章 弱小私大の生き残る条件

第9章 「限界大学」の明日

<内容>

「限界大学」とは、20%以上の定員割れを続けている大学。つまりつぶれそうな大学のことだ。そして著者の分析によると1980年代の第二次ベビーブームの頃に短大が改組したり増設したりしてできた大学で、理事会が親族経営や教授会が短大の頭(短大でしか役に立たない授業や経営)以上には働かない学校のことだ。文科省がようやくテコ入れをしているが、2018年問題で多くが消えていきそうな感じである。いちおう第8章では対応策が書かれているが、理事会や教授会が旧態然としてて改革の意思がなければ消えていくのだろう。

高校側の教員はその辺を見極めないといけない。

Posted by ブクログ

少子化・18歳人口の減少に伴う大学全入時代を迎え、大学の淘汰・消滅という事例もちらほら目にするが、これからますます大学の廃校が増えていくようだ。今でも、将来に展望が見えず、消滅予備軍の大学は多くあるということで、本書は、これを限界集落ならぬ限界大学と呼んでいる。

著者は、各種のデータを基に、これらの限界大学の特色・共通点をあぶり出している。その中には、日本の学制の中で中途半端な位置付け・成り立ちを持つ短期大学の存在や、長期展望を欠き高等教育機関であることの意味を考慮しない理事長・理事会のあり方などが含まれていて、中々興味深い。他方で、外形的には破綻予備軍になりかねないながら、意欲的・積極的な取組みにより一定の成果を上げている大学の事例も紹介されている。

大学閉鎖が起きたときの最大の被害者は学生であり、これから大学進学を迎える学生やその保護者にも、大学選択の一環として有用な内容であろう。

Posted by ブクログ

ぜんぶゴールデンセブンのせいだってのが限界大学の本音なんでしょう。もっと速く退場すべき大学がゴールデンセブンというバブルで延命したけど、頑張らなくちゃ消えるよって本でした。真っ当な結論ではある。