感情タグBEST3

Posted by ブクログ

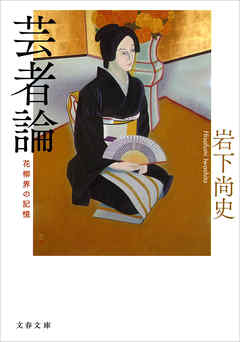

芸者=神代の時代の精神を具現化した存在 という起源論から始まり、常につきまとう性的サービスの提供者、下賤な職業、哀れな女達というステレオタイプに異を唱える。

宮尾文子の小説を読んでから、芸者の人生に圧倒されて興味を持っているが、美貌と芸と才覚にあふれた女性なら政界財界を手玉に大活躍したであろうし、そうでなければ借金や非人道的境遇で苦しんだだろう。

現代のアイドル文化などもこの芸者文化の末裔のような気がするが、フェミニズムの人達とは多分絶対折り合わないような論旨。

にもかかわらず、洗練の極みに至る女性らしさ、厳しい鍛錬、幾多の大物が妻にと求め、芸術の創造源となった芸者文化の魅力は人を惹きつける。

優雅で辛辣、流れるような筆致で時代を下ってゆく語り口がまた出色の書物だ。

Posted by ブクログ

面白く読んだ。古代の巫女の話から、吉原が源氏物語に連なる王朝文化の再生装置であり神々の振る舞いを演じる場所であったという論の考察の深さには唸った。現在の娼妓ではない芸者は昭和も戦後になってからの話でそれまでは娼妓と芸者の二枚看板であった「不見転 みずてん」芸者も法の目をかいくぐり幅を利かせていたのだ。しかし色街が水の傍にあるのは古代の巫女たちから変わらないとは何やら因縁めいた話である。荷風や鏡花など近代文学における花柳界に興味がある方にもお勧めの書。硯友社散々な言われようですが。流麗な文章が心地よいです。

Posted by ブクログ

芸者の成り立ちから時代経過に伴う浮き沈みや、芸者の矜持などに至るまでを描いた書。

殆ど実態は知らない世界であったが、何故か凄く惹かれるものがあった。

そこには「神々の振る舞いを演じる」という底流があり、日本の美しく儚い世界が実現されていた。その日本的なものが時代の経過と伴に、変容していく様が感じ取られた。

≪Memo≫

・芸者たちにも、その流れを辿って行けば、白拍子、あそびめ、巫女という源に行き着きます。古代の巫女というのは、女性すべてが生まれながらに備えていた資格。女児が裳着(もぎ)を済ませると、自家の神に仕えるべき巫女の資格を得ると共に一人前の女性と認められる。神の近くに仕え、時に神のお告げを聞き、家を安全に保たれもするし、栄もする、と古代の人々は考えていた。

・古代の人々の考える幸福とは、遠い海の彼方にあるところから、毎年日を決めてはるばると、自分たちの住むところへ訪ねて来る賓客に対して服従を誓うことによって得られる、と考えられていた。その契約を履行する為に、御馳走や歌舞に加え才色備えた女性を一夜限りの妻として差し出さなければならないと信じていた。

・人間の活力の根源はタマ(魂・霊)の新鮮さにあると考えており、これが身体の中心に納まっていれば健康で、離れて帰って来なくなると死であると考えられていた。

・衰えかけた魂に活力を与えるためには、他の魂を自分の魂に付着させる事で増強を図らなければいけない。

魂を体内の納めるべきところへ納めることをタマシズメ(鎮魂)

新たに魂を付着させることをタマフリ(魂振)

・大和魂の本当の意味は、大和国を治める天子の身体に備わる不思議な威力の事。天子にあることは貴族にもあり、貴族にもあることは一般の人間にもあるというように延長して解釈されるのが昔の日本人の考え方でしたから、大和魂とは男としての魅力で女性を魅了し満足させ家が栄えるという理想的な生活を行う才能。

・大和魂とともに紳士が備えなければならないのが「漢才(からざえ)」。大陸伝来の学問の事。

・アソビメ。アソビという本来の意味は、タマフリ及びタマシズメの事。

・1617年に吉原が江戸唯一の色里として官許を得た(日本橋葺屋町附近)。

・かつて鎌倉の侍どもに王権が蹂躙されながらも、公家たちは失われた王朝の夢である大和魂を三十一文字に読み込みながら、色好みの伝統を粛々と守り続け、これが連歌となり、能となり、たび重なる戦乱を潜り抜けて生き続けた。関ヶ原も乗り越えたところへ、吉原という名の、源氏物語を再現した舞台装置が、開拓期の江戸の町の土煙の中から突如迫りだし、黄金を積みさえすれば、誰でも光る源氏を演じることができる。

・聞くもゆかしい源氏名を持つ太夫が、最高位の巫女として君臨する為には、美貌と品格はもちろん、和歌俳諧に伊勢源氏等の古典の教養をはじめ、香花茶の道に、書画の才、また囲碁、双六、琴、三味線、鼓、太鼓、笛など諸芸に通じていなければなりませんでした。

・1668年に、江戸市中の隠し売女の徹底検挙により、5百数十人が廓内に強制的に入れられ、太夫、格子の下に置かれた。これが格式や風儀に大きな変化をもたらす(失墜)事になる。

・1736-41年頃になると太夫が客を迎える揚屋は五軒となるが、遊女の数自体は増え続ける。つまりは大衆化が進んだ。