感情タグBEST3

Posted by ブクログ

★なぜこの本を手に取ったのか

・新人が独り立ちできるように育てたいから。

・部下の役に立つ上司になりたいから。

◯上司の仕事は、組織のパフォーマンスを上げるためにみんなの良いところを伸ばしながら仕事がやりやすい環境を整えること。

◯自分の頭で考えて動くことが仕事への意欲につながる。自分の頭で考えて動いてもらうためには、質問あるのみ。

◯自分の頭で考えて動くためには、仮説を立てることが大事。

◯どんな工夫をしたか、どんな苦労があったか、どう乗り越えたかを面白がることでその人の内面に目を向けられる。

Posted by ブクログ

オーディオブックで聞いて面白かったので文面で読み直したいと思う。

子育てでも当てはまる。考えられる部下を育てる。

褒めて育てる。

人間関係にも取り入れて行きたい事である。

私の周りには、確かにこの様な人が多いので見習って行きたいと我が身を振り返って思った。

Posted by ブクログ

・常にフルパワーでは働けない

・必要な時にだけをフォローする

・基本的に首を突っ込まず任せる

・同じ方向を向いて困難に立ち向かう

・疲れると意欲を失う

Posted by ブクログ

自発的に他人に動いてもらうには全てを教えるのではなく、ある程度自分で考えさせる必要があることは何となく誰もが思うところ。この本はその「なんとなく」を具体的な手段として言語化しているところが凄いと思いますし、とても勉強になりました。

上司・部下の関係だけでなく、この本の内容は組織のトップと現場の関係にも言えるかも、なんて思ったり。トップダウンで命令を出すくせに面倒なところだけ「現場主導でやれ」みたいに言われたときは「言われたことだけ最低限やって、とっとと次のプロジェクトに行こう」なんて考えていたかも(汗)。

そのように自分の体験と重なるところも多かったので、この本に強く共感したのかもしれません。

Posted by ブクログ

タイトル通り上司一年目としてとても参考になりました。

冒頭は三國志を例えに説明しており

全体的に具体的な実例をあげて教えてくれます。

上司の仕事は、部下が持っている潜在能力をできる限り引き出し仕事の上で発揮してもらう、

できないをでくるに変える

恐怖で支配すると、考えない人を生む

答えは教えない。できないをできるに変える自己効力感を与える

子供と一緒でステップバイステップで少しずつできるようになる喜びを。

も部下のモチベーションをあげるより引き出す

指示は出さず質問形式でどうしたらいいか考えてもらう

わかる?→やってもらう→忘れてるとこない?→残りやってもらう→できた報告があったら出来を確認→何度か繰り返して問題なければOK

×一気に教える

×自分でやってしまう

×教えなさすぎ

ねぎらいも

相手の立場になって

成果より努力や工夫を誉める

Posted by ブクログ

実体験や史実、小説などから導き出した上司論で、リアリティがあった。

心の葛藤も描かれていて、共感するところが多いからこそ腑に落ちる。

育成時期毎に備えておくべきこともまとめられていて、タイミングで読み返したい。

Posted by ブクログ

農業関係の本を読んで面白かったので、別の本見てたら、こんなタイトルのもあり、手に取る。これから上司になるであろう若手の皆さんのためにも読んでみた。上司1年目ではなく、経営者こそ手にとってほしい。

Posted by ブクログ

2020/09/19

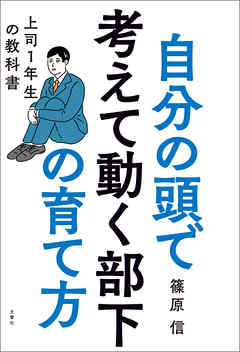

#自分の頭で考えて動く部下の育て方

#篠原信

直属の後輩が今年出来たので、指導するに当たって

大切な事は、何かな?と思い手にとってみた一冊です。

内容量は多めですが、

指導するときの状況を例に沿って説明してくれています。

こんな場面には、こう伝えた方が良いんだ!

と発見出来ました。

私も新人の時に、

レッテル付けする先輩居て萎えたなぁ。とか、

相談してるのに、先輩の自慢話になって、

この先輩に相談するのやめたなぁ。とか、

やった事に対して感謝を伝えてくれる先輩は

今でも好きだなぁ。

と思い出し、実践に使わせて頂いてます!

後輩だけでなく、人と関わる時に使えるポイント満載です!

#book #指導 #人間関係 #職場 #育て方 #後輩指導

#相手に興味を持って接する事 #注意の仕方も様々

Ps 10月になったら、映画館に映像研と鬼滅を見に行こうと思います。何故か映画を見る時間がありません。何故だろう、、。

時間は自分で作るものですよね、、はい。すみません

Posted by ブクログ

-------------------------

・「ほっといても成果をあげる部下がほしい」あなたへ

・「3つの注意点」をくり返すだけ

・単純作業、メールなど、具体的な指示の出し方がわかる

「指示待ち人間」はなぜ生まれるのか?

-------------------------

この本に書いてあること、

上司が自身の考えは伝えるが、

本人に考え、決断、行動させること、

失敗しても次回から軌道修正してもらう。

こんな上司がいたら、部下は、

「私、仕事頑張ってる!できる!」となる、かも。

でも、現実は結構厳しい。

陥りがちな例のような上司はすぐ思い浮かぶのに。苦笑

著者の人の文体が優しくて、お人柄も感じられ、

ちょっと好きです。笑

植物や他の生物と同じで、育つためには環境も大事、という言葉も。

これは部下を持つ上司だけでなく、(私のような)部下の方にもおすすめです。

Posted by ブクログ

かなりよかった。著者が謙虚で、「みんな自分の部下に困っているようだが、私の周りには私よりできる人しかいなくて」とか「わたしが多分、忙しくて細かく教えられないから勝手にできるようになってくれるんだと思う」みたいなことが各所でつぶやかれている。そんな著者がなんでこんなうまくいってるのか、を自分で分析して書いてまとめてくれているので、他の部下の育成本とは全然違う。育ててやろう、じゃなくて、こうしたらうまくいくっぽい、という雰囲気なのに「あぁ、そうか」と納得できる内容になってて、かなり参考になった。

Posted by ブクログ

部下と一緒に一緒に考えてみようと言うメッセージを一冊かけて解説してくれる本。。

調子は良い手本パフォーマンスを見せなければいけないと言う固定概念を打ち崩ししてくれる。

Posted by ブクログ

成果を求めない。

頭ごなしでダメと言うと反発するため、当事者に考察してもらい納得してもらう。

失敗をある程度許容する。

子育ての本でも同様の記載があったなと、この感想を書いていて気付かされた。

Posted by ブクログ

・部下を育てるには3年計画。部下の失敗もポンコツぶりも、面白がって将来のネタにしようくらいの心の余裕が上司には必要。

・部下を育てている間は、自分の仕事量は確実に増えると心得る。部下が出来たから楽になる、と考えてはいけない。

・部下に意見を聞くとハードルが高い場合は、「なにか思いついたことない?」「気付いたことは無かった?」と聞くと部下も言いやすい。

・部下の話を聞いて、部下の価値観を認め、部下を大切に思っていること、部下に興味があることを態度で示し、信頼関係を気付いていく。「この上司のために働きたい」と思って貰えるようにする。

・部下が意欲的にはたらける環境作りは上司の仕事。部下に働いてもらうのが上司の仕事。鵜がいい結果を出すためのお世話を鵜飼がするのと同じ。

・もし君だったらどうする?と部下に質問し、仮説検証を繰り返す。

・西郷隆盛は部下に自分の運命すら預けた。

・子供に聞かれても教えず、「教科書を読みなさい」という姿勢を徹底すると、子供は諦めて自分で調べるようになる。

Posted by ブクログ

春先から新しい部下を持つので勉強のために読みました。

これまでも部下はおり、自分で考えることの大切さは分かっていたはずですが、どう働きかけると人が動くのか理解できました。

Posted by ブクログ

入社1年目の部下の指導で悩んているときに出会った一冊。私が作り上げてくれた「理想の上司像」を見事に壊してくれました。「上司はかくあるべき」と思っていたことが、実は自身も部下も苦しめていたことに気づきました。

「上司は部下より無能でも構わない」

この一言がどれだけ救われたか。これが「自分で考えて行動できる部下」を育てるポイントにもなります。

具体的には、「問いかけ」を行うことですが、その手順・具体例もとても細かく実践的に書かれています。とにかくリーダーや上司であることに疲れた方には読んで欲しい一冊。

ありがとうございました。

Posted by ブクログ

自分の指導方法が大きく間違っていたと気づかされる本。部下に「任せる」、「考えさせる」はことが大事というけれど、納期、他チーム間調整、顧客を考えるとなかなか難しいと感じていた。自分の意識を変えるべきは当然任せる範囲を限定し、道標は示してあげる=答えは言わないという点である。結局はコーチングに尽きるか。ずっと自分ごととして仕事して欲しいと思いつつ、真逆のことをしてしまっていたのだと反省…。自分のように困って欲しくない、他所でも活躍してほしいという想いは胸に秘めつつ、部下に接していくことが大事ということだ。

Posted by ブクログ

随分前に読んでいましたが感想を書いていませんでした。

ラインを引いていた箇所をかいつまんで読み直しましたが、部下を持った今、改めて自分の仕事の進め方を見直したいと感じました。

意見が自分と合わない部分もありますが、チームリーダーとして、メンバーを育成するような方にはぴったりの本ではないかと思います。

以下、内容メモです。

さしたる能力がないリーダーは、部下の優れたところを認め、そのパフォーマンスを引き出すことに専心すること。

社会人になって比較されることがなくなると、嫌いだった勉強や運動が好きになる、というのはとても納得。

やった、という快感が必要

モチベーションを上げようとするのではなく、下げる要因を取り除いてあげることが大事。

部下の工夫を尋ねて、面白がることが大事。ちゃんと見てくれていると感じる。

好成績だったけど、どんな工夫をしたの?とか。成績を誉めるのではない。

終わったと報告があったら、工夫を見つけて面白がる。直しがある時は、ここ工夫できるかな?と促す。やり方は任せる。(私部下だったらどのように?と聞いてしまうかも)

Posted by ブクログ

指示待ち人間はなぜ生まれるのか

指示を出さずとも、上司の考えを忖度しながら自分の頭で考える人ができる

①上司の考えを折に触れて伝える

②後は自分で考えて行動してもらう

③失敗があってもしょうがないとして考えを伝えた上で次回から軌道修正してもらう

指示待ち人間を作り出す人は、失敗に対する対応がシビア。失敗を叱られると萎縮する。結果として指示待ちになる。

指示にはどうしても曖昧さが残るもの

部下が自分の判断で行動せざるを得ない部分というのは必ず生まれる。

そしてその結果を違うと怒ってしまうか指示が曖昧だからちゃんとできてる方がびっくりやってくれただけでありがたいと感謝するがそこが大きな分かれ道になる。

自分の頭で考えるスタッフになってもらうためには失敗を許容するゆとりを持ち、むしろ自分の頭で考えてその上で失敗するリスクをとった勇気を称えること

学びは受け身ではなく、能動的、主体的、自発的になることが理解と記憶を深める。

つまり一言で言うと教えない教え方をする

上司の仕事は部下が持っている潜在能力を出来る限り引き出し仕事の上で発揮してもらうことそのために雑用こなし部下が高いパフォーマンスを発揮できるようにお膳立てする。

つまり一言で言うと上司の仕事は部下が仕事をしやすいようにお膳立てをする雑用係。

給料や評価をちらつかせて脅し働かせると言うことも可能は可能ではある。つまり恐怖で人を支配するやり方でもできる簡単な方法。テクニックがない人、どうしたら良いかわからない人はこの方法にすがりやすい。

何も考えずに猪突猛進する兵隊を作る軍隊式の指導法は長く引きずられている。しかしこの方法は考えない人を生むための方法だ。怒る出席する恐怖で支配する以外の方法模索していかなければならない。

意識すべきは何を教えないか

周りに力を押しよく考えてくれる人がいると思考のアウトソーシングをやらかしてしまう。

自分の力で何とか課題を克服したときにとても誇らしい気持ちになる自己効力感と呼ぶ。結果として自信がつきもっといろんなことにチャレンジしようと言う意欲が湧く。

先回りして教えてしまうとこの自己効力感を奪ってしまう。

Posted by ブクログ

すぐに答えを教えるのは簡単。

それをグッとこられる。そして部下の自己決定感を高めることが自己肯定感と成長意欲につながる。

寄り添いながらも問いかけるのが自分らしくできることだと思った。

Posted by ブクログ

部下の立場から、スキルアップのヒントを得たいと思ってこの本を手に取りました。

「指示待ち人間になる大きな原因の一つは、意欲を失うことだ。自分の頭で考え行動する部下になってほしいのならば、上司は意欲を最大化することに努める必要がある。残業は、意欲を損なう大きな原因になりかねないので、要注意だ。」

意欲が高い状態で仕事が出来るように意識はしているものの、仕事が溜まってしまったときは意欲が上がらないので(笑)、部下自身が自分のキャパシティを解っていることも重要なのだろうな、と感じました。

Posted by ブクログ

部下に考えて行動してもらうためには、基本的には答えを教えずに「自分でも考えられた!それが認められた!」という成功体験を積ませることだ。という基本方針の本。

しかしながら本書の前提が主君と家臣であったり、教授と学生の関係であったり、上司が部下よりも絶対的に正しい答えを持ち合わせていているから余裕を持って部下を見れるスタンスで書かれていることで少し共感を得にくい内容も見受けられる。

実際の企業の上司は管轄領域が多岐にわたることも多く、部下との信頼関係が浅いことも多いと考えられる。そして部下に一定時間成果なしに考えてもらうことよりも、成果を重視し指示してしまうことを選びがちになってしまうケースが多い前提で本書のポイントから可能なやり方を見出す必要があると考える。

例えば何でもかんでも「どうすればいいでしょう?」「それはなぜでしょう?」「教えません」スタンスというのは部下からすれば圧倒的な信用や信頼感がないと嫌味にしかならない。したがって、普段から部下を立てる言動をすること、縁の下の活躍を称賛すること、部下のできるようになったことを一番に理解して一番に喜ぶこと、などで「ラポール」を築くことがまずは先決だと理解した。

またその他にもラポールを築くにあたって上司の取るべき行動指針として「上司は部下の持っている潜在能力を最大限引き出すこと」「部下が仕事をしやすいようにお膳立てをすること」

「上司は部下のモチベーションを上げようとするのではなく、下げる要因を取り除くこと」「上司の仕事は部下の仕事をできる単位に分割し、実現可能な締め切りを設定して着実に達成させること」などが重要となるとのことは非常に共感できた。

ここまでの通り、「上司のやるべき仕事」「部下にはこう接するべき」という行動指針をそれぞれ定義し、上司自身が着実にそれを実行しなければ部下は育っていかないということが言える。そして上司や組織自体にその行動指針を整え実行していけるだけの余裕や体制をつくることがまずは先決であると考えられる。

Posted by ブクログ

指示ではなく質問して自発的な考えを促す、という方法論としては子育ての本などでも良くあるもの。ただこの本が良かったのは、その方法が効果的である論理が、自分の考えにしっくり来たこと。

つまり、出来ないことが出来るようになることは楽しい、という本能的な学習意欲がある。だから、少しストレッチした課題を与えて、自分の力で達成してもらう必要がある。そのために、指示をなるべく出さずに、質問形式で考えてもらう、というロジックの流れ。附に落ちた。

Posted by ブクログ

研究者である筆者が、研究室の学生に対する指導や子育ての経験、そして筆者を育てた多くの上司たる存在から学んだ「指示待ち人間ではない、自分で考えて動ける部下の育てかた」をまとめた本。

大組織で上司をしたことがないという筆者だが、参考になる方法ばかりだった。

部下に注意をしたりすぐに否定するのではなく質問で気付かせるようにするなど、部下に自分で考えさせるような配慮が徹底的に必要だとわかった。軍隊のようにあれやれ、これやれ、それはやるなと言っているだけでは自分で考えるようにならないのは当然である。

企業における上司としてだけでなく、子供の教育の場面でも大いに役立ちそうだった。

Posted by ブクログ

具体的に行動できることが書いてあって、日々の行動に活かせそうな内容であった。

まだ実践していないので、自分が辛抱強くここに書いてあったことを行えるか、後輩が成長してくれるかは少し不安だけど取り入れていきたい

Posted by ブクログ

「上司の仕事は部下が仕事をしやすいようにお膳立てする雑用係」

この一言に尽きるのだけど、部下からは認めてもらわないと多少やりにくいので、最初に部下ができないことをちゃんとやることも大事(全てにおいて部下を超える必要はもちろんないと思う)

以下メモ・・・・・・

目立つ功績だけを評価するのではなく 、 「まさかこんなところまで評価してくれるとは 」と感動させるところ 、 「そんなにも私のことを理解してくれていたのか 」と感動させるところ 、そうしたところが劉邦にはあったのだろう 。

上司の仕事は、部下が持っている潜在能力をできる限り引き出し仕事上で発揮してもらうこと

そのための雑用をこなし、部下が高いパフォーマンスを発揮できるようにお膳立てする

上司の仕事は部下が仕事をしやすいようにお膳立てする雑用係

できるようになった快感を強めることがだいじ

モチベーションを下げてしまう要因を取り除く

仕事の分解は上司の仕事

自己効力感

→自分にも何事かを成し得たという感覚

ペルソナ(仮面)を被る

部下よりできる必要はない

→あらゆる身体機能はゾウやライオンより劣っているが、芸を仕込めればよい。自分が芸をできる必要はない

自己効力感を得るには余裕が必要

Posted by ブクログ

1.優秀な人が指示待ち人間を作る

部下に任せればよいような仕事も全部自分でやってしまうようになれば、部下は自分で考えることをやめてしまう。

目立つ功績だけを評価するのではなく、「まさかこんなところまで評価してくれるとは」と感動させる

自分を信頼し、自分を厚遇してくれた人には、なんとしても応えたい

自分の存在価値を認めてくれる。この人がいれば自分はこの世に生きていてよいのだと思える。そうした承認欲求を満たしてくれる稀有な存

目標を掲げるには、「できない」が「できる」に変わる瞬間をその都度味わえる、ステップバイステップの方が良い

Posted by ブクログ

序章「三国志に学ぶ理想のリーダー像」でのつかみが完璧で分厚い本ながら最後まで読んでみようという気になった。

部下は3年かけて育てるもので、育て方の手順をレクチャーする四章が一番ページ数が多い。

自分の場合部下はやっと仕事を覚える3年の区切りまでに雇い止めされる非正規の方ばっかり。自分もまた非正規上司...どこもかしこも新人教育の時間も予算もない。この不景気、どの企業や団体にもよくある状況。そんな時代からしてみれば「こんなんできたらやっとるわい!」と、余裕がない現場であるほどそのような感想を持たれる本になるのでしょう。

が、「部下を育てる余裕がないなら部下を持つべきではない」という読者のメッセージは至極真っ当。

これはむしろ経営者側にも読んでもらいたい内容でもあります。