感情タグBEST3

Posted by ブクログ

なんと壮大な話だろう。コンビニと高級ホテルのコーヒーの味の比較だけではない。日本のコーヒー業界や、生産国の生産技術や貧困問題にいたるまで、著者の存在でどれだけ大きな変化がもたらされてきたのかがよく分かる。コーヒーにかける熱い思いと行動力で、こんなにも周りを変えてゆくことができるのかと驚かされた。究極の美味しいコーヒーを飲んでみたくてたまらなくなる。

Posted by ブクログ

20201111

コーヒーの品質向上に貢献している川島さんの活動により、コーヒーを取り巻く環境が改善されれば良いな。

最近、生豆から自家焙煎するようになってから、缶コーヒーや、ペットボトルのコーヒーを飲んでもコーヒー本来の香りも味もしない事が良く分かり出した。

今度は川島さんとこのコーヒーを飲んでみよう。

、

Posted by ブクログ

コーヒーに対する見方が変わりました。

日常的にコーヒーを飲む人は読んでおくべき本です。

これからもコンビニコーヒーは飲みたいですし、

家でコーヒーを飲む際は本書の美味しいコーヒーの淹れ方が参考になると思います。

Posted by ブクログ

コーヒーはフルーツだ。ワインもフルーツだ。コーヒーもワインのような市場を本来作れるはずだという主張に感心した。今やコーヒーの味や香りの説明がコンビニコーヒーと比べてどうだということになっているのは驚き。

Posted by ブクログ

読みたかった一冊

近著。

ブルーボトルコーヒ〜1号店が話題になっていたのは

最近のことなので、記憶にある方も多いでしょう。

アメリカでは、「何を今更日本人がさわぐのか?」と。

アメリカの映画やドラマでもご承知の通り、

コーヒーメーカーに、作られたコーヒーは保温のまま

何時間にも渡ってそのまま、、、が普通。

美味しいコーヒーとは程遠いのが普通でした。

日本では、コーヒー豆が不足し、原料がなかなか

輸入できない時代に、コーヒー好きの

専門店オーナーや焙煎家が、原料を選べない時代

創意工夫をして以下の美味しいコーヒーを提供するか?に

日本人らしい探究心で、海外のコーヒーを淹れる技術を

はるかに押し上げた時代がありました。

焙煎や、淹れ方で、コーヒーはうまさが変わるんだ

と豪語する時代でした。

だから、生産国のコーヒー豆は安ければ安いほどよく

輸入方法などに豆の良し悪しは関係ないという態度でした。

筆者は日本人で初めてコーヒー研究所で

生産から消費まで深い知識を得ました。

「コーヒーはフルーツ」と、川島は言います。

お茶やお米野菜と同じで

より良い製品を生みだすための工夫、

その商品を劣化しないように、輸送する技術。

そういったものに目が向けられていませんでした。

生産する場所一つでも、売れるからこの豆の種類というのではなく

その場所に一番あった良い豆が生産できる種類

生産方法の工夫、同じ農園一つでも陽の当たり方で

収穫時期をかえるなどなど。。。。

コンビニコーヒーが美味しいのは淹れたてだからです。

ホテルのコーヒーが美味しくないのは、

コーヒーをコストでしか見ていないから。

また日本でのコーヒー業の商売の仕方。

コーヒーメーカーを無料にし、長く取引する契約を結ぶ

という古くからの商売の仕方。

これでは、コーヒーメーカーの手入れなどしない

美味しくなるわけがありません。。。。

何も、最高級だけがコーヒーではありません。

低価格のコーヒー豆といえど、品質を守るために

できることをしてもキロあたりの費用は20円高くなるだけ。

美味しいコーヒーはこうしてつくられています。

あぁ、確かに、、、とうなづけることばかり。

Posted by ブクログ

結局コンビニコーヒーが美味しいのかの謎が解けなかったけど、これは豆の話ではなく挽きたて淹れたてだからという話なのかな。

子どもの頃から変わらずコーヒーの研究をしたいと思うとはすごい!ミカフェートの珈琲が飲みたくなった。

Posted by ブクログ

なぜホテルのコーヒーが、コンビニコーヒーより美味しくないのか?単純な話で、良い珈琲豆を使ってない、提供方法もアカン、ということかと思います。美味しいコーヒーを飲みたいですよね…。

Posted by ブクログ

この著者のような、コーヒーハンターが日本に居たとは知らなかった。

コーヒー品質、味のピラミッドを作るのは本当に大切だと思う。食に対するコスト意識ばかりで、品質に対する部分が希薄になっているのは気になる

Posted by ブクログ

コーヒー狂、川島氏の半生とともに、一般に平均してあまり知られていないコーヒーに纏わる真実の数々を解説している。『コーヒーは、ワインと違って品質に見合った価格かつけられていない』という、この言葉に始まりこの言葉に終わる業界の実態。コーヒー産業におけるスタバの位置づけを理解していないような人間は一読すべき。

Posted by ブクログ

低価格から最高級まで、グレードの中でより良いコーヒーを目指す筆者の熱意が伝わる一冊。

コーヒーにおいて、文化・商習慣的に価格と味が必ずしも一致しない現状が生まれた経緯と、目指すべき理想形が示されてて、美味しいコーヒーが飲みたくなった。

Posted by ブクログ

ブルー・ボトル・コーヒーが日本上陸、などのニュースが出ていた頃この本のタイトルと触りを読み、興味があって今般手に取りました。

川島さんのお名前をよく知らず、西洋至上主義を批判するような内容なのかなと思っていましたが

コーヒーに対する愛情、現在の日本のコーヒー業界への疑念など

兎に角コーヒーへの愛情に溢れた本でした。

今までコーヒーに興味がなかったこともあり、

日本は世界第4位の消費量を誇るコーヒー大国だということを知りませんでした。

ミカフェートは知っていたので、プロフィールを見てなるほどと思いましたが、この本を読んで川島さんというのは

本当に凄まじい人だなと感服しました。

自分はコーヒーより紅茶派で、その理由は正に

飲めないほどまずいコーヒーはあるけれど飲めないほどまずい紅茶は無いから。

普段は勿論、お店に行ってもコーヒーを頼むことはありませんでした。

苦くて渋いもの、酸っぱいもの、砂糖やミルクを入れないと味がしないもの、まずいもの、そうしたイメージだったからです。

おわりに に書いてあった通り、この本のお蔭でコーヒーについて知ることができましたし、

自分は恐らく本当においしいコーヒーを飲んだことがないし、

是非とも飲んでみたいと思いました。

コーヒーの抽出の仕方をYoutubeを見て覚えたとか

売れさえすればいいから抽出器具のメーカーも正しいやり方を教えない

というエピソードは驚きでした。

商習慣で、豆の契約をしてくれたら器具を無料貸出というのが普通になっていて、納入される豆は会社任せというのも驚きでしたが

そんな状況ではこれまでコーヒー豆にこだわろうというお店が出てこなかったのも納得です。

抽出後20分以内でないと美味しくないという話は、

確かに以前某ドーナツ屋さんでバイトしていたとき、コーヒーは抽出して30分保温したら全て捨てて新しく入れ直していたことを思い出しました。

コーヒーはフルーツであるという感覚、確かに今までありませんでした。そう聞けば、鮮度や輸送、保管、パッキングの方法など全てが大切になってくること、容易に理解できました。

コーヒーといえば麻袋というイメージ、確かに持っていましたが、まさか軽くて安いから、というだけの理由とは。

焙煎は料理というのもなるほどと思いました。料理の技ももちろん大切ですが、普通なら素材も吟味するでしょう。

コーヒーの価格が飲食店の格で設定されていて、本当の意味では適性価格ではないのに

それが普通になってしまっているコーヒー業界にも消費者にも問題があったのだと思います。

ホテルやレストランで食後のコーヒーにがっかりしたこと、

確かにあるのですが、そんなものだと思っていましたし、

だから自分はコーヒーは好きではないのだと思ってもいました。

酸味と酸化は違うという言葉に、多分自分はそれを混同していただろうと思います。

欠点豆を取り除くだけで変わるというのは、以前別の本でも読んだことがあります。

知識がないと、袋で買ってきたらそのまま使えるものだと思いがちです。

安い豆を買ってまずいまま飲むか、たくさんの欠点豆を取り除くかと、高いけれど欠点豆が入っていない豆を買って飲むかでは

多分後者の方がいろんな意味でお得なのだと思います。

何品種も同じ畑で育てていては交雑してしまうし、

土地に合わない品種を無理に育てても良いものは育ちません。

知識がなくて「これが◯◯種の苗」と嘘をつかれても信じてしまうというのは

嘘をつく方がもちろん悪いのですが、知識が無いということの問題を感じます。

プロジェクトの話で、

おいしくないコーヒーを可哀想だから買ってあげるというのではなく

本当に美味しいコーヒーを育ててもらうというスタンス、とても尊敬できます。

MUJIcafeが賛同してその豆を使うというのも流石です。

流石と言えば、フレンチの料理長やジャンポールエヴァンが川島さんのコーヒーを認めるというのもすごいエピソード。

やはり本物の味が分かる人には分かるということなのでしょう。

ホテルニューオータニのグランシェフ、パティシエの中島さんが

自分が作ったスイーツを6種持ってきて、一緒に食べてから

合うコーヒーについて話し合うというのも素敵なエピソードでした。

JALのコーヒー開発のエピソードには感動しました。

みんなが本気で向き合ったからこそ、本物は完成するのですね。

それにしても、川島さんのやり方は他の業者のように

無償で機械を提供しないのは良いとしても

こうしてそれぞれのクライアントの為に開発やトレーニングまで

行ってしまうというのが凄いです。

品質の高いコーヒーだから売れると思うなよとコーヒー関係者に言われたとのことですが、

この本の中でもご本人が仰っているとおり

高いコーヒーを売ればいいというのではなくて、

包装の方法や輸送方法などケースバイケースで柔軟に対応し

案件に対してベストな方法、商品をプロデュースしているという

誠実さが実際に認められてきたのだと思います。

本来の美味しさを発揮できない環境、輸送方法、管理方法下の豆を

いくら焙煎や淹れ方に拘って淹れたところで

本来の美味しさにはならないでしょう。

これは根深い問題で、

消費者は「高いのに美味しくない」と思い豆の評価が下がり、

「高くてもおいしくないなら、安いもので十分だ」となって

業界全体の質が低下していくことになるのですが、

その深刻さを業界や消費者が把握していなかったように思います。

川島さんのやり方を最初に認めてくれたのはワイン愛好家、

次がシガー愛好家というのはなんだか面白いです。

逆に言えば、今まではそうした違いがわかる、こだわりがある

コーヒー愛好家が少なかったということなのでしょう。

ボトル詰めコーヒーについて、採算が取れなければ普通はやめてしまうものを、

川島さんは実現したというのがすごいです。

コストがかかるのも詰めにくいのも売る側の都合

そんなことでやめていたらコーヒーの価値を上げることはできない

というコメントも、川島さんの情熱がうかがい知れます。

生産者は自分たちの作った豆がどんなコーヒーになるのか知らない、

飲んだことがないというのは、意外なようでよく考えれば当たり前のことでしょう。

生産者に川島さんが作ったコーヒーを持参するという気遣い、なかなかできることではない気がします。

日本流を押し付けるのはもってのほか、他の産地と同じことをやってもだめ

その土地に古くから伝わってきたやり方や流儀を、尊重しつつ新しい技術を受け入れてもらう

やって見せて納得してもらう、

そうした地道で誠実な努力が実を結ぶのは、傍から見ていても気持ち良いことです。

コーヒーのピラミッドという言葉にあるように

ワインのように様々な場面でそれに見合ったコーヒーを選ぶというのは

多分ハレとケを意識してきた日本人としては本来一番しっくり来る

コーヒーの飲み方だと思います。

スペシャルティだけがコーヒーではないのだと、コーヒーの専門家が言うことに意味があると思いました。

今のコーヒー業界では、「こだわりのコーヒー」と謳っていても

そのこだわり時代が間違いだったり思い込みだったりすることもままあるのでしょう。

スタバやコンビニコーヒーを馬鹿にするのではなく

それぞれの良さを認めつつ、それとは別にハレの日のちょっと良いコーヒーを飲もうと思った時

それができる場所を提供してくださるというのは

実はとてもすごいことあり、ありがたいことです。

今まで価格しかコーヒーのものさしがなかったところに、

セブンカフェというものが新たなものさしとして登場しました。

消費者が美味しいコーヒーを意識し、様々なものさしを持つことで

コーヒーの世界がより活発になれば良いなと思いました。

Posted by ブクログ

タイトルに書いてあることが本書のメインではないけど、それは新書のタイトルの定番なので、気にしたらダメ。

でも、コンビニコーヒーは確かにコーヒーの基準になってしまった。100円よりも高いコーヒー飲んで、セブンイレブンより美味しくなかったらちょっと不機嫌になってしまう自分がいる。

家で飲むコーヒーも値段と味のバランスを考えながら選ぶようになった。

こんな風に消費者がコーヒーを選ぶようになれば、筆者の言う通りにワインと同じようになるかもしれない。

Posted by ブクログ

コーヒーはフルーツ。酸味を味わうもの。

果実はコーヒーチェリーと呼ばれる。

現在のベンチマークのコンビニコーヒーの原価は12~13%。

コーヒー店のスペシャリティコーヒーも原価差は10円程度。

ホテルのコーヒーは1杯ごとに挽いて淹れていない。

それでいてコンビニの10倍の売価。

品質のための最低限のこだわり

1.単一品種栽培

2.完熟

3.精選

4.空輸または定温コンテナ(温度管理しない場合との差は20円/kg)(麻袋は軽くて安いだけの理由)

5.低湿定温管理

6.焙煎後の密閉保管

ブランドにあぐらをかいて品質を二の次にした結果、ブルーマウンテン、コナは神話が崩壊。

Posted by ブクログ

「これは美味しい」と思うコーヒーに出会ったことがこれまでに一度しかなくて、あとは安かろうが高かろうが似たり寄ったりだと思ってたけど、案外間違ってなかったのかも。自分なりの基準値を作るためにも、コンビニコーヒー飲んでみようかな。

Posted by ブクログ

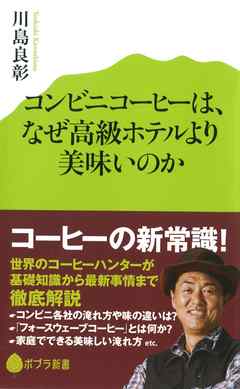

世界的な「コーヒーハンター」がコーヒーの最新事情を説く一冊。

著者の川島良彰氏はエルサルバドルの大学に留学し、エルサルバドル国立コーヒー研究所に入所。その後UCCに入社し、ジャマイカやインドネシアなどでコーヒー農園の開発を行った日本人です。

その川島良彰氏が、昨今話題になっているコンビニコーヒーを解説する。なぜ100円でおいしいコーヒーが提供できるのか。どうしてホテルのコーヒーは1000円もするのにコンビニコーヒーよりもおいしくないのか。おいしいコーヒーはどのようにして栽培され、私達消費者の手元に届くのか。そんな疑問に応える一冊となっています。

Posted by ブクログ

「ぼくはコーヒーが飲めない」、「私はコーヒーで世界を変えることにした」と内容重複があり、

途中少し退屈に。。。

コンビニコーヒーについて、もう少し意識して注目して見てみたくなった。

どうやってそのコスト実現させてるのか、

どんな豆使ってるのかとか。

どこの何が美味しいか。とか研究するのも楽しそう。

読んでると、ものすごくミカフェートに行って、そこのコーヒーを飲みたくなる。

Posted by ブクログ

コーヒーについてもう少し知りたいと思い、ずいぶん前に読んだ漫画「僕はコーヒーが飲めない」を思い出しました。途中までしか読んでなかったので最後まで読もうかと思ったのですが、監修者が本を出していることを知りこちら読んだ方が内容が濃いのではないかと手に取りました。

コーヒーを取り巻く現状を理解するには良い本だと思いますし、うまいコーヒーはどれほどうまいんだと期待させてくれます。

Posted by ブクログ

今までのコーヒーとは消費者軽視で、たとえ値段が高いコーヒーでも良い豆(新鮮で温度管理が行き届いてる)、挽きたて、淹れたてとは限らなかった。

それがコンビニコーヒーの襲来で、値段の割に美味しいコーヒーが生まれたということで、コーヒー業界にも変化が起こり始めている(と筆者は期待している)。

消費者が出す値段に比例して、良いコーヒーを提供する流れを作っていきたいとのこと。

美味しいコーヒーの挽き方、淹れ方は下記の通り。

・欠点豆の少ない鮮度の良い豆を選ぶ

・できれば真空パックでないものを選ぶ

・豆を買ってきたら、形の悪いなどの欠点豆を全て取り除く(苦味雑味えぐみの原因)

・粉よりも豆を選ぶ

・必要量のみ購入し、開封後は1週間以内に飲みきる

・開封後は密閉容器に移し替え、高温で質を避け冷暗所で保存

・豆を挽くのは抽出する直前

・挽いた粉を茶こしに入れ、軽く微粉をふるい落とすとなお良い

・粗く引くとさっぱりとした味、細かく挽くと濃さが増す

・コーヒー豆は計量カップではなく、キッチンスケールなどのばかりで重さを量る

・1杯(150ml)20g,2杯で36g,3杯で48g

・お湯の温度は85-90度

・最初にお湯をさしてコーヒー全体が濡れたら30秒ほど蒸らす

・コーヒーメーカーを使う場合は、セットしてスイッチを入れてから10-15秒後、一旦スイッチを切り、30秒後再びスイッチを入れると蒸らしたようになる

・コーヒーメーカーの保温機能は使わず、事前に湯煎した保温ポットに入れておく

Posted by ブクログ

コーヒーを取り巻く世界の状況から日本独特の「コーヒー進化」、そしてコーヒーの美味しい淹れ方まで、世界的な「コーヒーハンター」が、コーヒーの最新事情と奥深き世界を説く。

仙台でもコーヒー屋が増えてきた。

コーヒーのイベントも。

興味深い。

Posted by ブクログ

著者の思い入れや経歴は要らない。どんなコーヒーが何故美味しいのか。客観的な根拠、分析が欲しかった。興味あるテーマなのに、解答不十分につき残念。

Posted by ブクログ

川島氏の理想とするコーヒーのサプライチェーンの話。

彼の言う事によれば、コーヒーはもっと美味しくなる。

今のコーヒー文化を作ったのは、商売に偏り過ぎた供給者側の問題。

しかし、商売として考えれば利益は重要な訳で。

彼の言うとおりにすれば、膨大な原価を投入しなければならない。

逆にもっと原価投入すれば、無限大に珈琲は美味しくなる。

という事か。

3000円のテーブルワインでも、何十万もする高級ワインでも、

TVショーの格付け番組とかを見るにつけ、

「良し悪し」「美味しい美味しくない」は分かれるわけで。

なかなか難しい所である。

しかし、彼のコーヒーに対する情熱は、絶大なものがあるし、

コンビニコーヒーが活況を呈する今。

今後、コーヒーの歴史が変わっていくことは間違いない。

3-

Posted by ブクログ

『コンビにコーヒーは、なぜ高級ホテルのコーヒーより美味しいのか?』という疑問は前半のページすらかからず議論が終わる。

あとは、川島さんのコーヒーへのパッションと、今まで実現したことが書かれていた。著者の他の本を読んでいる場合は内容がかなり被るので少し間を空けて読むくらいがいいかなと思う。笑

この本では、農業的な側面から見るコーヒー(品種の話は初めてきいた話題も多かった)、コーヒーの輸送の部分での科学を活かした工夫、コンビニコーヒーが作る新たな波と人々のコーヒーの価値観や市場全体に与える影響、そんなところが面白かった。

Posted by ブクログ

いくつかのコーヒー展示会を見て回る中で、スペシャリティコーヒーの扱い(味やキャラクターのあり方など)が、ワインや日本酒のそれを似ているとは感じていた。同様の言及が著者からあったのは嬉しい事。

本書でフォーカスされているのは主に現代日本のコーヒー文化について。次は少し歴史的な部分について読んでみたい。

Posted by ブクログ

1990年代の半ば頃、スターバックスが上陸したのが日本のコーヒー文化におけるサードウェイブだとすると、コンビニで淹れたてコーヒーを提供するようになった今がフォースウエイブと言える。

1956年、静岡市のコーヒー焙煎卸業の家に生まれ、小学生の頃すでにコーヒー屋になることを決めていた著者の川島良彰氏。

そんな川島氏をもってしても、コンビニのコーヒーは100円以上の価値はあると、おおいに認めている。

それはなぜか。

コンビニコーヒーの原価は1杯あたり12~13円。カフェで出されている1杯500円前後のそれは、10~15円。高級ホテルでは1杯1000円前後もするが、原価はほぼ同じだという。

しかも、コンビニやカフェは淹れたてを提供しているにもかかわらず、レストランやホテルではたいて淹れてからサーバーに置き、しばらく時間が経ったものを出しているのだ。

だから、これからがコーヒーを提供する店舗の本当の正念場となるわけだ。

また、著者はワインや日本酒と同様に、コーヒーの品質基準を明確にし、品質のピラミッドを作る(第3章)ことも提唱している。

第4章ではJALの機内で提供されているコーヒーの開発物語が熱く語られている。ここは必読。

著者のコーヒーにかける思いの強さと、日本の飲食業界のコーヒーに対する冷めた扱いの落差に驚いた。

コーヒー好きな人にはぜひ読んでほしい。