感情タグBEST3

Posted by ブクログ

十五の夏に続いて読んだ。本当に面白い。知的好奇心が強い人の話は面白い。それにしても、素晴らしい人・師に出会う。意識が高いので、それだけの人物と出会い、濃く交わることに繋がるのだろう。生まれてから高校入学までだが、これ以上ないほど濃い経験をしていると思う。両親の接し方も子供のことをすごく考えており、素晴らしいと思う。私も今さらながらここで紹介されている本をいろいろと読んでみたいと思った。またユースホステルの旅、懐かしく思ったりもした。著者のその後、高校・大学生活についての作品はないのだろうか。ぜひ知りたい。

Posted by ブクログ

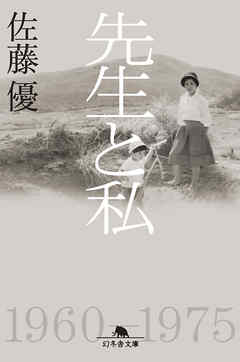

佐藤優氏の自伝的小説。

佐藤氏の著作のほとんどは非常に難しい。そして思想的にも非常に高度であり一般的に理解することが正直難しいと思う。私の能力が低く理解することができず対談本などに逃げることも多い。しかし小説は非常に面白い。筆者は己の知識などに自信があるものと見受けられるが、真の価値はみずみずしい感性だと思う。

2020年現在、60歳とはとても思えない。まるで中学生が書いていた日記を持ってきたかのような感覚を覚える。

Posted by ブクログ

『十五の夏』を読んでから読んだ。

何十年も前のことを、このように生き生きと書けるのはすごいと思う。日記など、元になる記録があったのだろうか。

まさにこの親にしてこの子ありという感じ。

Posted by ブクログ

佐藤優の誕生から15歳の高校進学までの15年間を自ら語った自伝青春小説。著者の膨大な知識はこれまでの著作からも存分に読み取れたが、中学生の頃から知への欲求が飛び抜けて高くあまりに早熟な姿が読み解ける。

人には人生を通じて自分の行く先を決定づける先生というべき存在に出会うのだろう。正直私の人生を振り返って著者が出会った濃密な経験を語れるような先生というべき存在とはあまり出会えなかった気がする。それは私自身の知識への欲求の低さ故、たとえ先生と出会えたとしても著者のような貪欲な知への欲求を剝きだすことが出来なかったからかもしれない。

14〜15歳の頃の著者の向いていた先、その当時その年なりに漠然とした考えだった夢も今こうして振り返ると後の行く先のレールを彼自身が敷いていたことに畏敬の念を感じるしかない。

Posted by ブクログ

また順番を間違えました。「十五の夏」の前に読むべきでした。「十五の夏」同様、現在日本の叡智のトップと思われる著者の性格・思考・勉強法がよくわかります。著者の素晴らしいところは、右でも左でも答えのない対立意見を偏見なくよく聞き(上手く聞き出し)、自分で勉強して自己の考え方をしっかりと確立していくところにあると感じました。両親との関係性や両親の歩んできた歴史とその思考法、また佐藤少年が過ごしたその時代の息吹を含めて、大人になるまでの著者の成立過程がよくわかる3冊でした。

Posted by ブクログ

・①学校の勉強、②受験勉強、③自分の人生の問題を解決するような知識をひたすら追いかける勉強、④社会人として知らねばならないことを知るための勉強、⑤実務的な知識と技能を磨くための勉強。

私は③⑤ばかりやってる。④を怠りがち。

・勉強したくなる。ものごとを知り、考えたく、世界のことを理解したいと思う。宗教って何なんだ、政治って何なんだ、世界はどうなっているんだ。私にもそんな時代があったような、なかったような。少し探求し、あまりにも深い世界にちゅうちょして、私は結局実務的なものばかりを勉強してきたのだな。佐藤優という人は、それをどこまでも深追いできる人。憧れる。

・世界は広く、歴史は深い。私たちの探求は、永遠に続くのだろう。

・競争と向き合うこと、競争から逃げたいと思うこと、誰かを蹴落としたいと思うこと、それに傷つく自分。少年の繊細さも描かれていてよかった。

P35 「優くん、人間の能力は、難しいことに挑戦しないと絶対に伸びない。試験に落ちることを怖がっていたらだめだ」

P141 (勉強法について)理解できなくても、暗記さえしていれば、たいていの問題に答えることができる。とにかく教科書を20回以上読んで、全文暗記を心がけた。(5回目くらいから内容が頭に良く入ってくるようになる)それから、教科書に沿った問題集を解いて、記憶を着実にする。

P167「佐藤君、読書というのは他人の頭で考えることだ」

P209「まずは自分の頭で徹底的に考えることが重要だ。(そのためには)良い本を読むことだ」

P243「受験勉強も人間の努力だけで何とかなると考えるのは間違いです。そもそも試験で人間の価値が測れるという発想が間違いです。」

P407(解説)「物事を学ぶ側に学ぶことに向いている素質がある場合、その人は人生で出会うすべての人を師とすることができる」

Posted by ブクログ

生まれてから高校入学までをつづったノンフィクション(だと思う)。異能の人とも言われるが、だいたい読みやすいし、偏ったところをあまり感じない作家と思っている。いつくかの本を紹介しているのでまた読みたくなった。

Posted by ブクログ

著者の幼少時から浦和高校入学までの自伝。

中学時代の塾での講師との出会い、教会での牧師との出会いが読みどころである。

佐藤優が最近までニーチェへの言及をほとんどしてこなかった事。これが当作で納得出来た。

Posted by ブクログ

優れた方はまず親が違うんだな、大体優なんて名前をつけているし。父母ともに違う体験を経て大人になり違う宗教や世界観もって喧嘩することなく尊重して生き子どもを育てている、従って子どもも尊重される一人の個人として見られている。著者もすごいが両親がすごい。そしてキリスト教の素養、知識は、世界や、今の世界の教養的なことを理解するには必要不可欠で一朝一夕に得られるものではない。

Posted by ブクログ

佐藤優少年の「15の夏」以前の時期の自伝的小説だが、まだ中学生の子に一人旅を勧める両親には驚く。まだまだ皆がさほど豊かではない時代だった事を思うと、著者はご両親に恵まれた。

人生で感受性の一番豊かな時期の受験勉強、小生も著者と同じ程度の時間全力を挙げたが高校で息切れしてしまった覚えがある。優少年は家族にも才能にも恵まれている。

あたかも優少年の人生を追体験するような本書を読むと、その時代の自らの人生を思いおこしてしまう。何とも悔いが残るのは優少年への羨望からかも知れない。

著者の作家としての力量は素晴らしい。このシリーズをまだまだ読みたいと思った。

Posted by ブクログ

『15の夏』以前の佐藤少年の自伝的物語。

佐藤氏の文章ってすごく瑞々しい。

つい物語の世界に引き込まれてしまう。

300ページ以上の長編だけど短く感じた。

一生読んでいたい。

それにしても佐藤少年の両親は立派すぎる。

本当に羨ましい。

Posted by ブクログ

佐藤優が少年時代から高校生になるまでの間に出会った人々を中心に描かれた自伝的内容。

彼がまだ大人になる前、実に周りの“人”に恵まれていたかが彼らの言葉からよく分かる。ただ彼らが偶然に佐藤優氏の前に現れたわけではないだろう。優秀で利発な子どもであった彼の周りに然るべき人が集まるのはある意味では必然的であるとも言えるのかもしれない。

本書の最後の方の高校入学を目前に控えた春休みでの北海道一人旅はかなり読み飛ばしてしまったが、それ以外の部分は周りの人間がまだ少年の佐藤氏にかけた数々の言葉(特に彼の両親と塾の教師たちの言葉)が印象的。

優くんがしょうらいなんになるかは、優君自身が決めればいいんだけど、理科の勉強をきちんとしなさい。理科がきちんと分からない人が、負ける戦争をする。ー父の言葉

とにかくみんなにとって重要なことは、本を読むことによって、他人の言うことを鵜呑みにするのではなく、自分の頭で考える訓練をすることです。ー国語の先生の言葉

まず、基礎学力を向上させることが大切で、国語の場合、できるだけ多く正確に読む訓練をするとともに、漢字を正確に覚えることだ。ー国語の先生の言葉

僕の父は、神も仏も信じていないという。強いていうならば、自力本願の禅宗が自分の考えに近いという。人間は自分の力で人生を切り開いていかなくてはならない。

Posted by ブクログ

頭の柔らかい、多感な思春期の頃に、優れた指導者に、あるいは優れた本に(つまりは優れた指導者から良書を推薦されるということだけれど)出逢うことがいかにその後の人生を豊かなものにするか、ということを真剣に考えてしまう。

Posted by ブクログ

先生、といっても塾の先生による知的好奇心をくすぐられた影響度の大きさが語られる。受験をめぐる心理的ストレスの大きさと、学ぶとは何かについても再考。

Posted by ブクログ

著者が中学を卒業するまでをえがいた自伝的作品です。

病気にために小学校を休むことになった著者に、無線の手ほどきをしてくれた父親をはじめ、小説のおもしろさを教え、哲学や政治の世界に目を開かせてくれた塾の講師など、著者の知的形成の手引きをしてくれた周囲の人びととのかかわりが中心的に語られています。

著者の早熟にも驚かされますが、といっても「神童」という印象ではなく、むしろ経営をめぐる塾の講師たちのやりとりに耳を傾けている著者の姿や、高校入学前の北海道への一人旅でのエピソードなどに、その後の著者の姿を髣髴とさせるような人間的な胆力を感じました。