感情タグBEST3

Posted by ブクログ

まちづくり、というと大がかりに思うが、この本には「ほしい暮らし」を、行動して実現させている話もあって入り込みやすい。

住む場所と働く場所を近くにしたり、多様な働き方の実現に一役買っている(作者の会社では週に1日、子育て中のお母さんが働きに来ている)といった「こうだったらいいのに」を実現させているのがいい。

このあたりは、「丁寧な暮らし」をしている人の本に通じる気がする。

身の回りのことから始まって、それが波及していく様は読んでいて気持ちがよい。

また、まちづくりにおいても、以前から気になっていた「建物を新しく建てるのではなくあるものを作り変えて使う」ことや「空き家対策」についての実践も書かれていて、最後まで興味を持って読めた。

Posted by ブクログ

著者の活動であるリノベーションまちづくり塾については勿論、著者がその道に進んだ経緯や考え方まで分かる本。

著者の地元北九州での活動、現在住まいのある雑司ヶ谷での活動については、マネタイズの方法も含めて非常に丁寧に記述されている。

中心市街地の活性化という名目で、行政から補助金を獲得して、イベントを行うだけではない、効果的なまちづくりの方法だと思った。

木下斉さんの「稼ぐまちが地方を変える 誰も言わなかった10の鉄則 (NHK出版新書) 」と合わせて読むことで、民間主体のまちづくりの重要性がよく分かるのではないか。

Posted by ブクログ

本当に面白かった。まちのことを考えたり、よくしようとしたりするにあたり、公私を行きかうような生き方も素敵だし、単に「まちなみを守りたい」というために言葉をあげるだけではなく、「実際(自分が)何ができるか」という視点は心に響いた。

「建築家」らしからぬ文体もよい(←これは「ゴーストライター」が入っているそうなのでそのためかも?!)。

新築はもう少なくなるという背景や、地方の元気がない状況にかんがみて、中心市街地やすたれた建物をリノベーションしていく様子は面白いし、それで、実際にひとびとの回遊がよみがえっていくのは快感。

読んでいて、あぁ、岐阜・柳ケ瀬でも同じようなことがおきているな(やながせ倉庫のクリエイターたちとか、サンデービルヂングマーケット)とかとも思った。

「リノベリング」の話も印象的。川のリノベをミズベリングでどう実現できるか?とか考えた。

あるいは、J.ジェイコブスの本のことも思い出した。

畳堤の保全のことについても、実際にそのための「手法」を考えなくちゃと思ったし、あるいは、おじいちゃんちも、自分たちが住みながら一部誰かに賃貸するか、とかあるいはAirbnb的にすることで収入を得るか、(そしてそのために一部リフォームなりリノベなりするか…)と思考を巡らせた。

夢の幅が広がる一冊。

Posted by ブクログ

これは面白かった。

なんといっても自分の実践が書いてあって良い。

北九州市での取り組みは、もっと掘り下げて勉強したい。実際、どれくらいうまくいっているのか。アーケードを撤去したのち、ただの道路にしないため、道路と公園の兼用工作物にした話など興味深い。

いまだに、私のまちではスクラップ・アンド・ビルドのまちづくりを指向しており、リノベーションまちづくりへの関心は薄いが、間違いなく本流になると思う。

若い連中巻き込んで、勉強会を始めるか。

Posted by ブクログ

”稼ぐ仕組みを作ることでまちを活性化する”というテーマで2冊目。

これもまた非常に面白く、爽やかな読後感を得ることができました。

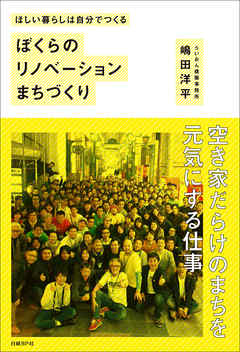

建築で大学院まで修了後、アトリエ系建築事務所でキャリアを積んだ建築家である著者が、現在ライフワークのように取り組んでいる「リノベーションまちづくり」の実践記録です。

ここでいうリノベーションまちづくりは、内装の小規模なリフォームといった限定的な意味ではなく、以下に引用するような意味で用いられています。

「建物の「使われ方(用途)」や「使う人(入居者、利用者など)」を変えることによって、空間を新しく生まれ変わらせる」(本文p.56)

1章では、著者のリノベーションまちづくり以前の半生についての説明。

みかんぐみでの激務の中、既に”つくらない”建築家の仕事について志向し始める様子がわかります。

2章は、著者の地元である北九州でまちの衰退に出会ったことをきっかけに、リノベーションまちづくりに取り組み始める様子。

北九州での複数プロジェクトの一方で、著者一家が住み働くまちである雑司が谷での取り組みについても。

3章では、そんなプロジェクトが大勢の人や地域を巻き込んできた拡大フェーズについて。

リノベーションスクールや、家守会社について説明されています。

4章は、自身が取り組んできたプロジェクトを体系化する試み。

5章は、これから同様のリノベーションまちづくりに取り組もうとしている読者へ向けた、メッセージ。

この本で強調されて主張はきわめて一貫しており、それは”自分のために、自分でやろう。”ということ。

まちや商店街の衰退を目の当たりにして、それが危機感であると薄々とは思っている方々は少なくないと思います。

しかしそれを救うのは行政など”お上”の役目であり、他人事と考える風潮が支配的。おそらくこの流れはすぐには変わらないでしょう。

では、行政はそんな救世主たりうるのかと考えた時に、できることは麻薬のような補助金を撒くことか、公共的規制を操作するくらい。

そもそも、一般的な行政職員は自分の仕事が地域に与える影響については責任をとる必要がないため、地域課題の解決に本気にならないことは構造的に自然であると言えます。

”スーパー公務員”のような存在でなければ成功事例などは発生しえません。

翻って著者嶋田氏は、いわゆる滅私奉公的な公共性を担う存在ではありません。

しかし、”不動産価値はエリアの価値である”という厳然たる事実を直視し、”自分や親族、お世話になった建物が儲かるためには、エリアとして活性化しなければならない”という無理のない価値観で動いており、自分個人もしくは家族のQoLを高めるために動くストーリーにきわめてリアリティがあります。

誰かがやるのではなく、自分からリスクをとってでもやるということも説得力があります。

これまでもてはやされてきた(そして自分が信奉していた)まちづくりは行政しかできないものであり、その主体には絶対的な公共性、それこそ滅私奉公的な価値観が求められてきたきらいがあります。

でも、家守会社という試みや、エリアマネジメントという考え方は、無理のない価値観(とにかく自分が稼ぐ)で地域を元気にすることができる、ワクワクするような取り組みでした。

書籍化する中で、著者自身も述べるように”成功事例だけ”の内容にはなっておりますが、万人に進めたい本でした。

Posted by ブクログ

リノベに限らず、不動産ってそうそう!そうだよね!って改めて気付かせてくれた本。

例えば居住用住宅において、そこに住む人の暮らしがどう変わるかは考えるけれど、街がどう変わるかは考えることが少なかった。

視野を広げて考えることで同じ不動産に関わる仕事でもこれだけ影響を広げることができるということに単純に驚いた。

不動産業界で働く人には一度読んでほしい一冊です。