感情タグBEST3

Posted by ブクログ

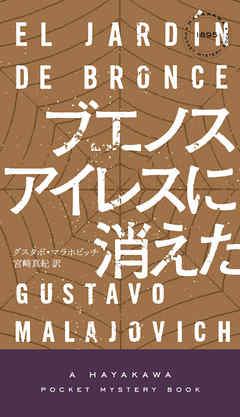

原題は「ブロンズの庭」。この意味は後半になると分かる。邦題の方がミステリーらしい。

長い小説だが、先が読めず、少しずつ手掛かりが明らかになっていくので、まったく飽きることがない。最後の200ページはほとんど一気読みした。

ブエノスアイレスの中心部から、密林の奥地へと辿り着く地理的、場面的なコントラストや、事件発生から解決まで10年近くかかるという時間的なコントラストが物語に広がりを与えている。

主要な登場人物にも容赦なく悲惨な結末を辿らせる。妻のリラ。探偵のドベルディ。ドベルディはよいキャラクターだっただけにとても惜しく感じるが、その死も無駄にならず、事件の解決への重要な手掛かりを与えることになる。

そういえば、キャラクターの性格付けもとてもよくできていて、物語に深みを与えている。主人公のファビアンは比較的無特徴。人の良いドベルディ。不安定なリラ。刑事のブランコ。

リラの叔母が実はすべてを分かっていたということに、後で気づいてぞっとする。ファビアンが叔母を罵る場面は、一つのクライマックスだろう。

娘が見つかったところで簡単にハッピーエンドで終わらないところもよい。10年近い時間の溝はそう簡単には埋まらない。それでも、微かな希望を感じさせて物語は終わる。

個人的には一人称でこの物語が書かれたらどうなるのか興味がある。

ときどき挿入される犯人の日記は、読者を楽しませるための小手先の演出である。これは最後に読めばいい。ドベルディの元刑事宅への潜入場面や、娘が密林で暮らす様子などは、当然事後に知ることになる。映画的なエンターテイメント性は薄れるのかもしれないが、ファビアンとともに歩む先の見えない旅を楽しめるのではないかと思う。

Posted by ブクログ

今はなきパソコン通信<NIFTY Serve>で冒険小説フォーラムを活発に運営していた頃、冒険小説は長ければ長いほど面白い、というような見方を持つ練達の読者が沢山いた。長いのがいい、分厚いのがいい、量は質を凌駕する、なんていう見方は、冒険小説を語る上で決して珍しくない意見だった。スリルやサスペンスに溢れる描写は、微細に描き、リアリティを持った描写で自然の脅威や戦闘の過酷さを露にしたものはやはり喜ばれた。あっさり読みやすい冒険小説なんてないんだ、というくらいの勢いで。

されその意味では当時求められていた類の冒険小説に近い味わいの大長編ミステリがここに出てきたなというのが、本書に関する第一の感想である。しかも冒険小説では頻繁に扱われた舞台ですらある南米のミステリ。欧米人が書いた南米舞台の物語ではなく、正真正銘南米はアルゼンチン発の長編小説なのである。

主題は娘の失踪。犯人はもちろん巻末に至るまでなかなかわからない。事件の発生から、その後の行方不明のままの人生の中で父親が選択する道は、娘の捜索以外にないという過酷な日々であり年月である。失踪事件を扱う小説はあまたあれど、これほど執拗に失踪した娘を探し求め、徐々に手がかりを得て、真実に辿り着く物語には出会ったことがない。ブエノスアイレスの都会の闇がもたらす足元からの不安定感は、さまざまに予測される事件への疑惑に満ちた主人公の内心を照らす心象風景であるかにも見える。その辺りを、書きなぐるではなく緻密にじっくりと書き込んでくれた結果が本書の分厚さに繋がったのである。冒険小説読者にとっては垂涎の作品だ。

次第に南米の密林に向けて川を遡行してゆく主人公の辿る<闇の奥>への旅は、『地獄の黙示録』を彷彿とさせる現代の伝奇であり、辿り着いた先に見えてくる容赦ない真実にはこれまた様々な想いを生み出す痛く切なく苦しくしかし劇的なドラマが込められている。物語としての完成度が凄まじく、意外性も蓋然性もどちらも兼ね備えた大人の文学としてこの作家が邦訳されたのは喜ばしい。

主人公は、この後、失踪人探しの探偵としての第二作目を生きることになるようである。衝撃的な第一作をどのように超えてゆくことができるのか、これからが楽しみである。

Posted by ブクログ

アルゼンチンに行く飛行機の中で読んだ。ブエノスアイレスの地名や電車の駅等は全く頭に入って来なかったが、アルゼンチンという地球の裏側にある国のイメージが全く湧かなかった中、人間はどこでも同じだなと読んで思った。物語は普通に面白く、あっという間に読めた。たまには小説もいいな

Posted by ブクログ

アルゼンチンの作家による、アルゼンチンを舞台にしたミステリ小説。

というだけで新鮮味があるが、衰えたるかつての世界先進国の首都であるブエノスアイレスの空気感が、小説に重厚な味わいを加えている。

そして、アルゼンチンって自然豊かな農業国でもあるんだよね。

その側面も、終盤に小説に広がりをもたらしている。

ミステリとしての出来も上々。

何より、時間の経過の描き方が巧い。

主人公の娘が失踪し、直後の混乱と喧騒が、まずひと塊りとして展開される。

その後の10年近い時の流れがあり、事件を取り巻く人々は変わっていく。

時間の経過に翻弄される、主人公自身の感情。

そしてそこに、別の一家の暗黒の歴史が覆いかぶさり、その大きな時の流れに事件は包摂されてゆく。

展開は悉く予想の上をゆき、散りばめられていた伏線がつながっていく高揚感。

唯一、偶然の鉢合わせが繰り返されるところにはややご都合主義を感じるものの、構成力もなかなかのもの。

Posted by ブクログ

どこぞの出版社のキャッチコピーで、面白い作品は国境を越える。みたいなんがあったけど、まさしくそれかも。

シリーズなるなら退場してほしくないキャラもいたけど。

Posted by ブクログ

犯人が自らの痕跡を巧妙に隠すやり方は、『死のドレスを花婿に』を思い起こさせる。アルゼンチンはアメリカに比べて異常者や変質者は統計的に少ないという刑事の主張にはちょっと笑い。さりげない伏線が後からよく効いた。。

Posted by ブクログ

アルゼンチンミステリ?おやまあ珍しい、明るいラテンものかしら?という予想は見事にはずれ、ちょっとダークな、そして繊細な物語だった。この分厚さをものともしないリーダビリティで、中盤以降はまさに一気読み。おもしろいじゃないか!

四歳の娘がシッターと共に失踪するという出だしだが、誘拐もののパターン通りには進まない。長い年月をかけて、都市から密林への空間的拡がりをもって物語は進む。主人公の心情は共感たっぷりに描かれ、脇役も個性豊かだ。実につらい話ではあるけれど、きっと痛みや苦しみに打ち負かされることはないだろうと思わせる力強さがある。ミステリとしての仕掛けもよくできていると思う。

これはシリーズ一作目という位置づけらしい。ということは、「二人」のその後が読めるということなのね。楽しみだ。