感情タグBEST3

Posted by ブクログ

なぜ食パン?食パンという言葉も、食べるのが当たり前なのに、なぜ色といい添えられているでしょうか。これには版はデッサンに使う木炭を消すにも用いられていた歴史があるからと言う説があります。主に絵描きが用いたと言う。そのパンは家子版と呼ばれ、俺と区別するために、食パンという言葉が生まれたということです。

春日局(かすがのつぼね)がちちんぷいぷいの生みの親。

肩が凝るは夏目漱石

一目惚れは伊達政宗

Posted by ブクログ

言葉には歴史がありその国の文化が反映されている。そのことをじわじわと感じさせてくれる本だ。

「小倉あん」はつぶあんとは違うらしい。こしあんに蜜で味付けした小豆粒を混ぜたものをいう。これが鹿の白い斑点に見え、花札の鹿と紅葉の絵のように紅葉を連想させて、紅葉の名所の小倉山の名がついたそうだ。ほうーと思う。もちろんあの小倉百人一首の小倉だ。

「ちちんぷいぷい」が徳川家光の乳母の春日局のあやし言葉からだというのも面白い。うーむと唸ってしまう。

「追分」と「落合」が見方の違いだけというのも初耳。賢くなるなあ。

Posted by ブクログ

すでに一人歩きしている言葉に、昔の面影はない。

「青田買い」

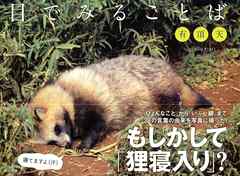

「狸寝入り」

「目白押し」…

普段、何気なく交わす会話の中で飛び交う

これらの言葉が生まれた頃の事をしみじみ思い返す人など、まずいないだろう。

>まだ穂が実る前の青々とした田んぼを見て「先に買っちゃえ♪」と、決意した人が見ていた光景。

>「あれ?死んじゃったの?」

逃亡を企んだ狸が人を欺く為に生み出した知恵。

>寒さを防ぐ為にぎゅう~っ、と集まって暖をとる習性のあるメジロ達がつらつら並んだ光景。

面白い発想本なだけに、

解説や、ちょっとした寄り道話も楽しかった。

1,2もあるらしいので、是非読んでみたい。

Posted by ブクログ

『目でみることば』の第3弾!

たぬきの表紙がなんとも可愛らしい。

今回も面白くてためになるのだが、オススメは「ちちんぷいぷい」の語源。

その発明者は春日局だという!!

「智仁武勇御世の御宝」、これが口伝されるうちに....

母(乳母だけど!)の愛は時代を超えるのだなあ。

追分と落合が同じ場所を指し、見る方向からでことばが変わるというのは面白い発見。

追分だんごを食べながら、ちょっとこの面白さを堪能したい。

胡麻を擦るという表現も意外なところがその語源。

もみ手の方じゃなかったのか!

これもまた、ごますり団子(盛岡名物、私の好物)を食べながらかみしめたい。

食べてばっかり!!!

松ぼっくりの別名はなんでしょう?

答えは「松ふぐり」。

昔、国立博物館にたくさん咲いていたオオイヌノフグリを、略して「ふぐりだよ!かーさんみて!ふぐり!」と連呼していたら怒られたことがある。

毎年春に綺麗なこの青い花を見るたびに笑ってしまうのだが、これからは秋も笑ってしまいそうだ。

2月の節分、12月のクリスマスには欠かせない柊。

これが「丸くなる」の語源だそうだ。

てっきり石の角が取れたのかと思いきや、そうではなかった。

私も10代の頃から比べると随分丸くなったのだが、それって「老木」だってこと?!

まだ若いつもりなんだけど、と言いたいが、それを言い始めたらやっぱり「老木」なのかもしれない。

今回もとても面白い。

次は「似ていることば」の方を是非読みたい。

Posted by ブクログ

とても良かった。「胡麻をする」「財布の紐が堅い」「竜田揚げ」「小倉あん」などの言葉の由来を、その写真つきで解説する本。写真はきちんとその言葉を表す時期・場所・対象を撮るというコンセプトなのだけど、この写真が良いし、解説文が全然上から目線ではなく柔らかくて和む。単純に“知らなかった、へー!”という以上に、良いものを見た気分になった。シリーズ3作目とのことで、前2作も気になる。

Posted by ブクログ

「目でみることば」シリーズの第4作目。

38の言葉の由来についてを言葉と写真で紹介。

50音順。一つの言葉で4ページ。

言葉、姿、説明と関連する情報での構成。

コラム、撮影協力、主要参考文献有り。

「似ていることば」を省き、真の「目でみることば」シリーズと

しては第3作目。出せた嬉しさに「有頂天」なのだそうだ。

表紙の狸を見て「有頂天家族」を連想しちゃったけど(笑)

知ってる言葉でも意外な由来があったり、視覚で確認出来たりと、

3作目になってもボルテージは落ちていません。

「紅一点」の花はザクロなんだ~。

「シュークリーム」は知ってたけど、「エクレア」が稲妻とは!

「小倉あん」と「小麦色」「竜田揚げ」は日本人の色彩感覚の

現れ。狸や雀、カラスと同じく、身近な自然に近しかったのが

わかります。で、烏の字の話も、なるほど。

コラムの「ちちんぷいぷい」の生みの親が意外な人物でびっくり!

写真は現地に赴いての撮り卸しですが、天気や生物対象は

苦労が滲み出ています。

最後に「目白押し」の探索。大森さんの写真の見事さに、

思わず感嘆してしまいました。あぁ、これも有頂天の一部かも。

言葉の状態が異なる写真が混在

良い写真も多くお勧めしたい本なのですが、表紙にも使われている「狸寝入り」の写真が「普通に寝ている(擬死状態で無い)狸」だったり、「鷹揚」の写真が「飛んでいる鳶」だったり、言葉本来の状態と異なる写真が混在していて残念です。

過去と現在で意味が違ったり真逆だったりする言葉があることを思えば、微妙な差かも知れませんが。

Posted by ブクログ

目白押しを見ることができて、嬉しかった(笑)

貴重な写真なんだな。

かわいいけれど、メジロたちにとっては生きていく知恵なんだな。

相変わらず読みやすかった。

知識欲も満たされました。

Posted by ブクログ

おかべたかしさんと山出高士さんのコンビのシリーズ「目でみることば №3 有頂天」、2014.12発行です。38のことばがエントリーしています。いくつか紹介しますと①燕尾服(ツバメの尾)②鳩尾(ハトの尾:みぞおち)③追分(道が2つに分かれるところ)④落合(道が合流するところ)⑤鷹揚(ゆったりと振る舞うこと)⑥雁首を揃える(キセルの頭:関係者が集まっている様)⑦狸寝入り「表紙」(都合の悪い時、寝たふりをすること)(^-^)