感情タグBEST3

Posted by ブクログ

入門書の割にはかなり難しく感じたが、すごく勉強になった一冊。特に中盤はかなり読み切るのに苦労した。

アーレントによる近現代政治体制の考察を、彼女の著書に沿って著者が解説。

quote:『人間の条件』

活動 action とは、物あるいは事柄の介入なしに直接人と人との間で行われる唯一の活動力であり、多数性という人間の条件、すなわち、地球上に生き世界に住むのが一人の人間 man ではなく、多数の人間men であるという事実に対応している。

Posted by ブクログ

『全体主義の起原』の読解に前半の2章を割き、第3章でアレントの革命論・アメリカ論、最後の第4章でアレントの政治論を概観する。

工業の発展による過剰な資本の生産が帝国主義を生み、「国民国家」と「階級社会」に特徴づけられる19世紀的秩序を破壊し、市場の世界的拡大を狙うブルジョワジーが政治に口を出すようになり、植民地の原住民との「遭遇」が古来の「人類」思想を崩壊させ、「人種的ナショナリズム」が植民地支配を正当化、すなわち「民族」を人種のみによって定義し、一つの民族が他の民族を支配することを正当化したことによって「人種主義」の素地が出来上がる。

「海外帝国主義」の潮流に乗り遅れたドイツやロシアは、ヨーロッパ大陸内部に資本・労働力・警察・軍隊を輸出する「大陸帝国主義」に走り、大陸帝国主義はグローバリズム的展開を正当化するため、「人種的ナショナリズム」の代わりに「汎民族運動」と結びついた。自民族と他民族の差異を絶対化することにより、自民族の成員個人間の差異はぼやけていく……。

このように、アレントの全体主義解釈は、いわばとーっても長い「風が吹けば桶屋が儲かる」式のロジックであり、しかもそのストーリーは必ずしも連続性・必然性のあるものではないので、論を追いかけるのでいっぱいいっぱいになるときがあっていささか骨が折れた。

個人的には、共和政・評議会制への期待、代議制・政党制への懐疑、異なる意見の存在を大前提とした複眼的態度、個人の自由な言論活動(政治参加)の重視などなど、アレントの政治観には強い共感を覚える部分が多い。

第4章の終わりの方に、ハーバーマスによる至極真っ当なアレント批判(実際の政治の場の議論の難しさを軽視しているという主旨)が紹介されているが、それを差し引いても、アレントの諸々の主張は尊重するに値する。

アレントが夢見た自由な言論空間の実現は、現代人をアパシーやニヒリズムから救い出すための最も効果的な手段の一つであるように思う。

Posted by ブクログ

「敗北よりも、敗北を認めることが恐れられる」

どきっとするような警句。

羽根のように触れただけで、血潮が噴き出すようなシビアでハードボイルドな分析。

この本の(特に前半は)興奮モノでした。

あまりに密度が濃すぎて、サクサク読めない…読んではちょっと戻って、噛み直しての繰り返しでした。

久々に何だか、こう、歯ごたえのあるものが読みたくなり。

長年気になっていたハンナ・アーレントさんの本を読み始めました。

読み始めるとなかなか歯ごたえがありすぎて(笑)、促進剤として手に取ったのが、この解説本(電子書籍ですが)。

そうしたらよくある話ですが、こっちの方を先に読み終えてしまいました。

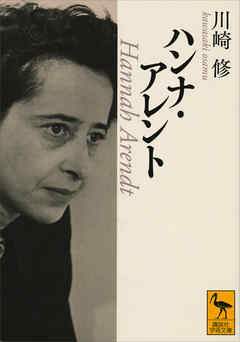

20世紀の巨大な政治学者?哲学者?ジャーナリスト?文筆家?であるところの、ハンナ・アーレントさん(1906-1975)。

ドイツで生まれたユダヤ人で、ナチスを裂けてアメリカに渡り、主にアメリカでその後文筆活動しました。

一般的にはかなり馴染の薄いムツカシイ学問だけにとどまらず、

「ナチス、スターリンのソ連のような全体主義とはなんなのか」

「どうしてアウシュビッツのようなことが起こり得たのか」

「どういう政治が、社会がよろしいのか」

という、割と具体的ななまなましいことについても言論活動をして、賛否両論、それなりの注目と知名度を持っています。

通常で言うと、(かなりひねくれていますが)いわゆるリベラル系、みたいな枠組みで位置づけられると思います。

解説本一冊読んだ限りでは、それ自体に大きな間違いは無いと思います。

内容は

第1章 十九世紀秩序の解体ー「全体主義の起原」を読む(前篇)

第2章 破局の二十世紀ー「全体主義の起原」を読む(後編)

※この2章は、「全体主義っていったいなんなのか、どうしてそうなっちゃうのか?」

というお話だ、と言えます。

これは実にドキドキしました。

正直に言うと、戦前の日本の軍部独裁的政権の分析のようでもあり、2015年現在の「安倍政権・反知性主義・右傾化嫌韓憎中」の三点セットの精神的解説のようでもあります。

また、平場で言うと、一部の人にはストレスなだけのな、「体育会系的な飲み会の空気感」の解剖とも言えます(笑)。

第3章 アメリカという夢・アメリカという悪夢

第4章 政治の復権をめざして

※この2章は、第1章と第2章に比べると、難解とも言えるし、面白くないとも言えます。

ただ、第3章は一部大変に面白かった。

具体的には、リンカーン高校の人種差別問題(黒人を排斥する高校を州知事が指示、それに対して政府が介入した事件)をどう解釈すべきか、というくだり。

「平等というのは、政治的に守らなくてはならないけど、社会に対して平等を強制してはいけない」などというのは、ナルホド、と思いました。

それから、ベトナム戦争の解釈については、完膚なきまでに十五年戦争時期の日本軍と日本政府と酷似しているな、と。

第4章は正直に言うと、非常に観念論過ぎる気がしました。

まあ、この手の本の場合、それはどこまでがアーレントさんの著作がそうなのか、解説書の著者の語り口の問題なのか、難しいところですが。

#########

全体主義はイデオロギーとテロルが特徴である。

イデオロギーは偶然や多様性を認めない。

過去からの連続性を認めない。

全体主義のイデオロギーは一切の経験に依存しない。経験的な反証によっては容易に覆されない。

しかし現実は、我々の前と我々の後に続いている世界は、常に歴史と言う物語の連続性と反復性の流れの中にいます。

そして、現在と呼ばれる時間の出来事は常に、偶然性と多様性に溢れているんですね。

「過去は決して死なない、それは過ぎ去りもしない(フォークナー)」

「我々が生きている世界は、いかなる瞬間においても過去の世界である」

「どうすれば全体主義の時代を避けられるのか?」というハウツー的な(笑)ことなんて、当然、具体的には書いていません。

偶然性と多様性への、感謝や愛情。そして主義思想に隷属しない「活動」、そのための「勇気」。

消費に迷走するアトム化(孤立化)された大衆社会に溺れないための、何らかのグループ化、つまり人間関係。

そこはかとない祈りのような、ロマンチックな、でも身を切るような言葉が沁みました。

「自由とは、自分と異なる意見を持つ人にとっての自由のことである」

うーん。

実に良い読書でした。

(満足せずにアーレントさんのオリジナル本を読ま進まねば)

#######以下、完全に個人的な備忘メモ。何のことか判らないと思うので、読まないでください########

●同じ民族(同じような歴史・習慣の人々)が集まって1つの国家をつくるという、「国民国家」というのが、実は稀な物であること。数で言えば、圧倒的にその例は少ない。

●無国籍者、難民という不思議な立場の発生。ロシア革命などによって。

●少数民族と難民=ユダヤ人

●難民=権利一切なし。人権とは国家が保障するものだった。

●差別などについて、政治では平等が必要だが、社会ではそうでもない。公共的には平等が必要だが、社会では同質が集まった方が。リンカーン高校事件。

●社会は、階級は、画一的な行動を要求する。

●社会への抵抗のパターン。内面性や親密さにひきこもる。社会の外へとのがれる。

●モッブ=ブルジョワジーからの落ちこぼれ。偽善の仮面を脱いだブルジョワジー。モッブの破壊性は資本主義の社会性。

●大衆とは「共通の利害で結ばれていないし、特定の達成可能な有限の目標を設定るする個別的な階級意識を全く持たない」人々

●階級社会の、細かい階級ごとに人は属していた。だが、それが資本主義とともに解体されて、そういう組織化を欠いた「大衆」。アトム的な人々。

●ほかのすべての政党が、馬鹿かアパシー的だと見放してきた大衆からのメンバーを集めてきた=全体主義

●政党とは階級の利害を現した

●モッブの組織は個人主義、大衆運動は徹底的に反個人主義

●テロ=ルサンチマンを表現する手段

●伝統的な価値や観念へのシニカル=全体主義運動に必ず存在する

●規制社会の偽善を暴露し、嘲笑できればなんでもよかった

●運動が終息する政治的目標は全く存在しない

●大衆は目に見える世界の現実を信じず、自分たちのコントロールの可能な経験を頼りとせず、自分の五感を信用していない。それ故に彼らにはある種の想像力が発達していて、いかにも万物にあてはまる意味と首尾一貫性を持つように見えるものならなんにでも動かされる。事実と言うものは大衆を説得する力を失ってしまったから、偽りの事実ですら彼らには何の印象も与えない。大衆を動かし得るのは、彼らを包み込んでくれると約束する、勝手に拵え上げた統一的体系の首尾一貫性だけである。

=繰り返し=首尾一貫性

●イデオロギー=偶然性の否認

●アトム化した大衆=社会の中に足場が無い=常識がそれにふさわしく機能し得る枠組みをなしていた共同体的な人間関係の領域を失った

●アナ―キックな、恣意にゆだねられた没落のただ中でなすすべもなく生きていくか、あるいは一つのイデオロギーの硬直し狂気じみた首尾一貫性に身を捧げるかという選択の前に立たされたときには、必ず後者を選び、そのためには肉体の死すら甘受するだろう。

●最低限の自尊と人間としての尊厳を保証してくれると思えるからなのである。

●全体主義のプロパガンダは常識が通用するリアリティをアトム化によって失ってしまった大衆に、代用品としての首尾一貫性を提供したのだった

●全体主義の玉ねぎの真ん中では、現実は教義に合わせて自分たちの手によって自由に作り替えうるものだという幻想

●全体主義の恐るべき点は、これが幻想に終わらないこと。

●全体主義 国家、秘密警察、強制収容所

●永続的な不安定の状態が、必要になる。権力にとって。新しい革命的世界が自分勝手に安定して日常となることを妨げねばならない

●国家と運動の矛盾

●きちんとした組織、仕組みは不必要。権限の所在は不明確になる

●秘密警察は、客観的な敵を常に新たに創造し、それらを迫害、追放、さらには抹殺すること

●その目的は国家を運動に中に置き続けるため 国家を内部において不断に不安定化するため

●全体主義=イデオロギーとテロルが新しい特徴

●全体主義のイデオロギーは一切の経験に依存しない。経験的な反証によっては容易に覆されない。

●同化しようとするから、反発される…移民、民族問題

●政治的反ユダヤ主義の本質は、なによりも、既存の国民国家秩序に対する反対運動、反国民国家運動という性格にある

●シオンの賢者の議定書

●「運動」に「政党」が取って代わられる

●近代人が成人することで根源的なルサンチマンを持つようになった。全ては許されていて、全ては可能だと信じている。

●そのルサンチマンへのオルタナティブ=生命それ自体、人間と世界が存在するということといった、われわれにとって当然不可避的に所与であるようないくつかの根本的な事柄に対する根源的な感謝の念

●人間の複数性、多様性、差異との和解 複数性の徹底的な擁護 世界への愛

●必要が満たされている人々にのみ自由は到来するというのが真実なら、自分の欲望のために生きることに専心している人々から自由は逃げていく。

●欲望は限りない消費を求めるがゆえに、いかなる豊かさをもってしも決して満たされることはない。欲望の不充足と貧困すなわち必要の不充足とは、人間が消費への欲求に支配さるという点において、性格を共有している。

●彼らは、共産主義と闘うためには共産主義者たちと同じようなやり方が必要だといい、密告やスパイ、秘密警察じみた活動なども正当化していく。

ドラゴンと闘うものは、自らもドラゴンにならねばならないというわけである。

しかし、もしもわれわれ自身がドラゴンとなるのであれば、2匹のうちどちらのドラゴンが最後に生き残るのかはたいした問題ではなくなるだろう。戦いの意味そのものがなくなってしまうだろう。

●「民主主義」であろうと、全体主義的イデオロギーとして利用することは可能だという。議論を超えた当然受容すべき政治的大義にしてしまい、それらの名の下に、自由な議論や批判が封殺されてしまうようなとき、「民主主義」であろうと全体主義的イデオロギーに堕落してしまい、それらを軸に政治組織が形成されうる。

●反共主義とは転倒した共産主義以外の何物でもない。現実の偶発性と多様性を直視せず、現実をイデオロギー体系が作り出した仮想現実の枠組みに閉じ込めてしまう。

●高い教育を受けた人々の、自分たちの理論および理論的能力に対する物心崇拝としての事実無視。

●諜報機関が驚くほどの正確な事実を報告してきたにもかかわらず、政策・戦略決定者たちがそれを常に無視して誤った決定や嘘の声明が行われてきたという不思議な現象=ベトナム戦争

●ベトナム戦争そのものが、具体的な戦争目的や戦略目的に欠ける、アメリカの、そして指導者たちのイメージつくりのために戦われた戦争

●大衆を無限に操作しうるという自分たちの能力への過信が自己欺瞞の大本にある。事実を取り除かれた世界に住んでいる。

●敗北よりも、敗北を認めることが恐れられる

●暴力によって、「忘却の穴」を掘る。事実を破壊してしまう。

●過去は決して死なない、それは過ぎ去りもしない。フォークナー。我々が生きている世界は、いかなる瞬間においても過去の世界である。

●社会と大衆社会の差。社会は文化を欲した。大衆社会は文化ではなく娯楽を欲して、それを消費する。娯楽産業は、新しい商品を提供し続ける必要から、文化的事物を娯楽に利用して消費できるように変形する。

●どの子どもにもある新しく革命的な物の為に、教育は保守的でなければならない。

●リトルロック高校問題。法の前の平等に関わる問題には政府が介入すべきだが・・・。社会に対して平等を政治的に強制してはいけない。

●憲法に違反するのは、人種差別的な社会週刊ではなく、その習慣を法的に強制すること。

●社会における区別を撤廃することは、孤立化を招く。それが大衆社会であり、区別の存在は大衆社会の歯止めになっている。

●協会に社会的偏見と闘いうる「唯一の公的な力」としての期待をかけていた。

●子供たちを未来の精神において教育することによって世界を変えることができるという観念は、政治的ユートピアニズム。まず成功しない。

●「運動」は「イデオロギー」に従属してはならない。

●学生運動の話、労働と仕事=芸術活動 の話はピンと来ない。

●自由とは、自己と自己とのかかわりにおいてではなく、自己と他者とのかかわりの中で実現されるもの。

●権力はそれ以上の正当化を必要としない「目的それ自体」なのだ。

●全体主義とは「イデオロギーとテロル」の支配によって特徴づけられる「新しい政体」。