感情タグBEST3

Posted by ブクログ

もともとは昭和38年の発刊。2002年に文庫が出て、いつの頃かに買ったまま本棚の隅に眠っていたのを、海外転勤の際に持ってきてようやく読みました。期待以上に面白かったです。

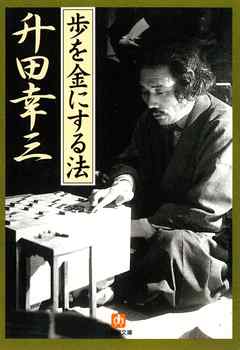

「新手一生」の升田幸三。大山康晴名人の兄弟子でもあり、将棋小僧なら知らない人はいないという有名な方。将棋界の最後の勝負師らしい雰囲気を持った勝負師といっていいのではないでしょうか。本書では、将棋から彼が得た人生訓を勝負師らしい鋭い切り口で紹介しています。

中でも、将棋の駒のそれぞれの特徴を熟知し、一見関係なさそうな場所の駒も含めて全て活かすことができるのがプロの技であり、それはビジネスや人生にも通じるということが繰り返し強調されているのが印象に残りました。特に、歩について。会社を訪問すると、偉い人を見るよりも、受付や一般社員といった歩の人たちの態度、振る舞いを見ると、その会社の現状や将来までもだいたいわかってしまうとのこと。なるほど、そうかもしれない。歩の強さって、日本企業の強さの源泉であったかもしれない。

また、高段者が他と違うのは、頭ではなく身体で相手との間合いを感じ取ることができることなのだそうです。当時まだ若手だった、加藤一二三さんや二上達也さんを、まだまだ頭で将棋をやっていると評価しているのは将棋ファンとしては興味深いエピソードでした。

Posted by ブクログ

本書には<桂馬なり、金なり、しるしでわかるが、人間にはしるしがないからわからない。だから、人間をあつかうのはむずかしい(P16)>と書かれてある。

天才と呼ばれた棋士、升田幸三は、将棋とは違う人間の難しさを認めているという事なのだろう。

考えてもみると、将棋は奥深いとはよく言われる。だがその人が無自覚であれ、将棋よりも複雑なゲームを演じているのが実は人間であったりもする。

かといって別に将棋を否定するつもりは私には毛頭ない。本書からは将棋感覚を通した人生論が繰り出される。

<将棋では、各駒の持ち味を活かす長所を発揮さすことが大切である(P17)>とある。将棋の駒の種類は、歩兵、香車、桂馬、銀将、金将、角、飛車、王将、とある。強力な駒を使うばかりではなく、それらそれぞれの駒の長所を活かし、短所を補うのが大事であり、上手な人ほどそういうのがよく分かっている。

そうした事を、本書は教えてくれる。