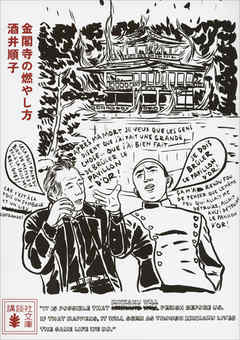

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

下からの視線の水上勉、上からの視線の三島由紀夫。水上勉は林養賢に同情的で、三島由紀夫はドライな見方をしている。これは、「五番ます夕霧楼」、「金閣炎上」と、「金閣寺」を読んだ時にも感じたことである。重松清氏の解説が秀逸である。

Posted by ブクログ

小説において金閣寺を燃やした二人の作家、三島由紀夫と水上勉。

二人の金閣寺(あるいは、金閣寺を燃やした実在の青年僧 林養賢)へのアプローチを、対比させている。

生い立ちも気質も全く異なるふたりでありながら、金閣寺を結節点として、繋がっている。

三島由紀夫の金閣寺は何度か読んだんだけども、水上作品を読んでいない(というか、知りもしなかった)ので、非常に興味深く、これから読んでみたいと思った。

この対比によって、二人が何を描こうとしたのかがより深くなっていると思う。

(三島由紀夫の金閣寺しか読んでいない僕でも楽しめた)

----------------

【内容(「BOOK」データベースより)】

若い修行僧はなぜ火を放ったのか。「金閣寺焼失事件」に心を奪われ、共に事件を題材に作品を書いた三島由紀夫と水上勉。生い立ちから気質まで、すべてが対照的な二人を比較すると、金閣寺の蠱惑的な佇まいに魅入られずにいられない、日本人特有の感覚まで見えてくる。著者ならではの分析眼が生きた文芸エッセイ。

———————

【目次】

はじめに

・「あの物語」だったのか!

金閣寺

・義満と三島の金ピカ趣味

・なぜ金閣に火をつけたのか

・二人の作家が見た、全く異なるもの

母と故郷

・水上勉の故郷/林養賢の故郷

・三島由紀夫の故郷/表日本と裏日本

寺と戦争

・三島由紀夫の場合/水上勉の場合

・禅というもの

美と女

・童貞小説「仮面の告白」

・水上と養賢の「五番町」

・童貞喪失以降/美というもの

生と死

・「生きようと私は思った」

・「生きて、生きて、生き抜きたい」

・三人の死

おわりに

・「隠す人」三島、「見せる人」水上

・荒野と汁田──日本人の二つの感覚

あとがき

解説(重松清)

————————

Posted by ブクログ

題名が、実に刺激的だ。金閣寺は、美しいがゆえに燃やされるために存在しているのかもしれない。金閣寺は様々な戦乱や戦争を経ても550年間に燃えることはなかった。屹然として金閣寺は存在していた。美しいことは、永遠であってはならない。それをたった一人の僧が燃やした。あくまでも、燃やされる対象としての金閣寺である。だから、燃やし方が重要で、金閣寺が最ものぞむ燃やされ方まで、考えねばならない。しかし、この本は金閣寺の燃やし方よりも、なぜ金閣寺が燃やされたのか?と金閣寺が燃やされたことで、どう思ったのか?のに論点を置いている。

酒井順子は「金閣寺炎上事件」から、金閣寺に魅せられた男、林養賢、三島由紀夫、水上勉の3人の生い立ちから、金閣寺炎上の価値観と世界観を論じる。3人の男は、金閣寺を燃やすことに意味を与えようとした。

福井県の寒村で生まれた林養賢。どもりで、貧しい寺の僧の息子。仏教僧の父親から「金閣ほど美しいものは地上にない」と聞かされた。そして、食い扶持べらしに金閣寺の徒弟となる。しかし、金閣寺はそれほど美しいものでもなく、金閣寺の老師は、薄汚れていた。金閣寺を見に来る人も浮かれているだけだ。汚れ、世俗にまみれた金閣寺は、燃やすに値する存在だった。

著者は言う「本書において、裏日本を体現する作家である水上勉の湿り気と、表日本しか見ようとしなかった三島由紀夫の乾き方とを比較しようとしている」

酒井順子は、表と裏のあり方について、深く考えるようだ。

太陽の光を一心に浴びてエリートコースをいきた三島由紀夫。林養賢と同じ福井の生まれで、口減らしのために寺に預けられ、還俗して作家になった水上勉。その二人は、金閣炎上を、自分の人生に照らして物語にした。

三島由紀夫は大正14(1925)年生まれ。(あれ。私の親父と同じ年に生まれている。)学習院小学から高校、そして東大、大蔵省の官僚というエリートコースをまっしぐらななかで、小説家になった三島由紀夫。祖母に育てられ、身長は164cmで、家に閉じ込められて、ひ弱な顔の長い男だった。そこで、肉体改造をして自信満々の時に、「金閣寺」を書いた。祖父は内務官僚であり、樺太庁長官や福島県知事をしていた。父親は農務省官僚であった。しかし、祖父は農民の家で生まれた。三島由紀夫のルーツは農民だった。表日本の代表であっても、ルーツは人には言えないことを学習院に行くことで理解した。上には上がある。だから、常に上昇志向で、ノーベル賞も欲しかったのだ。師と仰ぐ川端康成にノーベル賞を奪われたことにショックを受ける。そして、美しい死に方を選び、憂国の士として生を閉じる。短く、印象に残る生き方をした。金閣寺炎上は、三島由紀夫の美の様式に関わるもので、金閣寺を燃やした男は、金閣寺とともに死ぬことは考えず、「生きたい」と熱望した。

水上勉は大正(1919)年生まれ。福井、若狭生まれ。ずっと貧しい生活をし、寺に預けられて、あまりにもひもじいので、寺の池の鯉さえ食べた経験もある。また、偶然にも林養賢にあったこともある。三島由紀夫の美意識による金閣寺炎上ではない、地をはうような貧しい者の視点で、金閣寺炎上を描く。酒井順子は、三島由紀夫ファンであったが、調べるうちに水上勉ファンになって行く。三島由紀夫は、女にもてず、童貞を捨てたのが、遅い。水上勉は女にもて、五番町にも通った。林養賢は女にもてず、金閣寺を燃やすと決意した時に、やっと五番町に通う。

ひなたである三島由紀夫のコンプレックスと45歳で自決、水上勉は日陰でも充実して、85歳まで生きた。金閣寺は、それぞれの人を変えるほどの存在であるということなのか。

それにしても、酒井順子。いい仕事している。

Posted by ブクログ

金閣寺放火事件に取材した三島由紀夫と水上勉の小説や本人同士を比較したエッセイ。

ずーっと昔から読んできた著者の本だし、文学批評っていうのもおもしろそうと思って手にとったけど、かなりしっかりした文学批評で、読み応えもあったしほんと面白かった。同じ事件をテーマにしても、作家によってここまで違ってくるものなんだ…。

Posted by ブクログ

この一冊を読んでから三島、水上作品を読めば数十倍面白くなること間違いなし。三島由紀夫、水上勉のあの凄まじい生い立ちを知らずと今までのほほんと作品を読んでいたなんて、恥ずかしい…、と言うかもったいないことをしていた。一滴文庫にいつか行ってみたいな〜。

Posted by ブクログ

京都人にとっては、このタイトルはいくら洒落といっても文化財というものを愚弄しているかのごとく響くことに間違いない。出版業界が東京人で占められるようになると大変なことになると予感させるに十分だ。

とはいえ順調に対象領域を広げてきた酒井の成長が、ついにここまで来たかと驚いた。僕自身が、三島の金閣寺と水上勉の対比は、テーマにして考えてみたいと思っていたことでもあるからだ。『五番町夕霧楼』と『金閣寺』のトーンは、日本の文芸スタイルを二分するものとも思うし、三島と水上の人生そのものが対比的だというのは本書のとおり。

正統な文芸批評でもなんでもないが、酒井の提示する視点は、どの分野でもとても深い二分法だ。